財政分權對環境污染的影響研究

金春

【摘 要】 在現有文獻對財政分權研究的基礎上,通過對2007—2017年國內31個省份數據分析,就財政分權與環境污染的影響進行實證研究。結果表明財政分權與地區環境污染呈顯著的正向影響,但排污費的收取和治理環境污染的財政補貼能夠對影響效應起到抑制作用。同時,引入直轄市變量分析治理環境污染的財政補貼,發現經濟發達的直轄市同時在環境治理方面優于其他省份。基于此,提出了建立完善的生態補償機制、促進地區經濟和環境協調發展、理順地方政府財政分配方式、強化地方環境治理責任機制等相關建議。

【關鍵詞】 財政分權; 環境治理; 門檻效應; 區位差異

【中圖分類號】 F812.2;X321? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2020)06-0092-07

一、引言及文獻綜述

改革開放40年以來,雖然中國的經濟取得了可喜的增長,但對生態保護的各項機制并沒有到位。十九大報告中明確提出,將污染防治作為三大攻堅戰之一,推進污染的防治。環保部發布的《2017中國環境狀況公報》顯示,目前我國環保工作取得了一系列成果,環境質量較前幾年有了較為明顯的改善,PM2.5平均濃度為43μg/m3,比2016年下降6.5%。但隨著人們對生活質量要求的提高,環境問題依然是國內關注的話題,環境污染狀況依然讓人們擔憂。在全國338個地級及以上城市中,239個城市環境空氣質量超標,占70.7%。

長期以來,我國的經濟發展都是依靠粗放式的傳統工業拉動,傳統的生產方式依靠資源和環境消耗,這種通過犧牲環境和資源的發展方式,更多源自地方政府“中國式分權”[ 1 ]。自改革開放以來,國家為了發展地方經濟,積極推行一系列分權制度,引導地方政府發展經濟。在財政分權的激勵下,各級政府積極推動經濟發展,引入外商投資,提供相應的設施條件,吸引企業入駐。雖然國家強調不要重蹈西方政府“先污染、后治理”的覆轍,但以地方GDP為晉升條件的基礎下,地方政府官員為了達到政治晉升的條件,會不斷招商引資、增加稅收,甚至不惜引入高污染企業,展開激烈的“政治錦標賽”,從而極大地促進了經濟發展[ 2-3 ]。

關于財政分權與地區環境污染的問題研究,近年來一直受到國內外學者的廣泛關注。傳統環境經濟學從福利經濟學角度出發,認為政府應該承擔對環境保護的全部責任,但忽視了環境政策的制定和執行并不全部依靠中央政府,而財政分權是處理環境問題的最有效手段之一[ 4 ]。國外學者將財政分權對環境污染的理論稱為“環境聯邦主義”[ 5 ](Environment Federalism)。財政分權也被理解為財政聯邦主義[ 5 ](Fiscal Federalism),就是給予地方政府一定的稅收權和支出責任范圍,并允許地方政府自主決定其預算支出規模與結構,其精髓在于使地方政府擁有合適與合意的財政自主權進行決策[ 6-7 ]。蒂布特通過“用腳投票”的理論解釋了財政分權體制可以激勵地方政府提供更多、更好的基礎公共設施以獲得更多的公民選票,其中就包括更好的環境質量[ 8 ]。而錢穎一認為這種傳統的理論假設忽略了地方政府官員為了尋求自身更好的利益和發展,從而做出與當地居民期望相違背的決策。因此從財政分權的角度可以看出,一部分學者支持由于環境保護是社會公共服務部分,應該由基層政府來負責,同時由于各地差異性,交給當地政府才能做到因地制宜。一直以來,關于財政聯邦主義到底應該是分權還是集權目前尚沒有統一意見,雖然Sigman[ 9 ]認為應該給予地方政府更多的權利,但是部分學者發現各地方的環境規制條例依然是由中央政府統一制定的。財政分權在造成環境污染的同時,還會通過政治質量對環境質量進一步產生影響。

國內的財政分權不同于國外的財政分權,國內的財政分權同時還帶來政治分權,在官員晉升激勵的條件下,使得更多的地方政府促進當地的經濟發展而忽視環境污染問題。國內學者對于財政分權與環境污染的研究主要集中在兩方面:一方面,通過博弈論等基礎理論從財政分權的角度,研究財政分權對地方政府的激勵變化導致地方環境污染,從而通過政府行為變換改善地區環境質量[ 10-11 ];另一方面,從環境污染的角度,將財政分權作為一個解釋變量,通過實證研究的角度印證財政分權對環境污染的影響,進而提出解決措施[ 12-13 ]。多數文獻均驗證得出財政分權的加劇造成了環境的惡化,降低了地區居民生活環境質量[ 14-15 ]。李香菊和劉浩[ 16 ]基于污染物外溢的性質,得出財政分權對于非外溢性(固體廢棄物)和雙向外溢性污染物(SO2)的系數為負,而對單向外溢性污染物(廢水)為正,說明地區政府對不同污染物會有不同的治理理念,但也有部分學者得出了相反的研究。

綜上所述,國內外相關文獻的結論并不統一,主要是各國體制和國情均不相同。政府為了治理環境,不僅對相關企業征收了排污費,而且給予了相應的財政補貼,這些政策環境的作用效果如何呢?為探究財政分權對地方環境污染的影響,本文通過2007—2017年我國31個省份的數據,對財政分權與地方環境污染的影響進行實證研究,以進一步討論兩者之間的關系。

二、財政分權與政策環境的作用機制

(一)我國財政分權的運行特征

地方政府的財政收支行為會受到體制機制的影響,地方政府為了實現當地經濟發展的目標,會將從財政分權中獲得的自主權重點放在經濟發展上。雖然地方政府同時承擔了經濟增長和環境治理的責任,但是財政分權的存在激勵地方政府在犧牲環境的基礎上過度追求經濟的發展。因此,財政分權與環境污染存在著正相關關系。

政府為了治理環境也實施了一定的政策,形成了外部政策環境。排污企業與政府規制之間存在動態博弈的關系,因此排污企業在不同的政策環境下會采取不同的行動策略,達到使企業自身治理污染的成本與向政府繳納的環境治理費用的總和最小。因此,財政分權體制與地方財政政策之間具有較強的聯系,不同的政策環境下,財政分權對環境的影響也是不同的。本文提出如下假設:

H1:財政分權對環境污染具有正向影響但是非線性的,即在不同政策環境下財政分權對環境污染的影響是不同的。

(二)財政收入政策的作用機制

從財政收入看,以征收排污費為標志的財稅收入,對環境治理的機制主要基于“負內部成本外部化”的原理。由于環境污染排放存在負外部性,使得從事污染排放行為的私人邊際成本小于社會邊際成本,污染排放的價值偏低,由此導致過多的污染排放。當排污費規模較小時,就排污主體而言,征收環境稅費仍然沒有使得私人邊際成本大于社會邊際成本,因此在繳納稅費的同時繼續排污成為理性選擇;隨著排污費的規模擴大,減少排污少繳納稅費成為理性選擇,從而體現排污費對環境污染的抑制效果。本文提出如下假設:

H2:從收入的角度看,隨著排污費征收的力度加強,政策環境對環境污染起到抑制作用,因此財政收入分權程度對環境污染的影響作用會逐漸減弱。

(三)財政支出政策的作用機制

從財政支出看,以環境保護支出對環境污染的治理主要基于“正外部收益內在化原理”。環境治理存在正外部性,使得從事污染排放行為的私人邊際收益小于社會邊際收益,從而治理污染的行為過少。當環保財政支出較小時,就治理主體而言,財政補貼仍然沒有使得私人邊際收益大于社會邊際收益,因此不治理環境成為理性選擇;隨著財政補貼的擴大,治理環境污染成為理性選擇,從而體現財政補貼對環境污染的抑制效果。本文提出如下假設:

H3:從支出的角度看,隨著環保財政補貼的力度加強,政策環境對環境污染起到抑制作用,因此財政支出分權程度對環境污染的影響作用會逐漸減弱。

三、模型設定與變量選擇

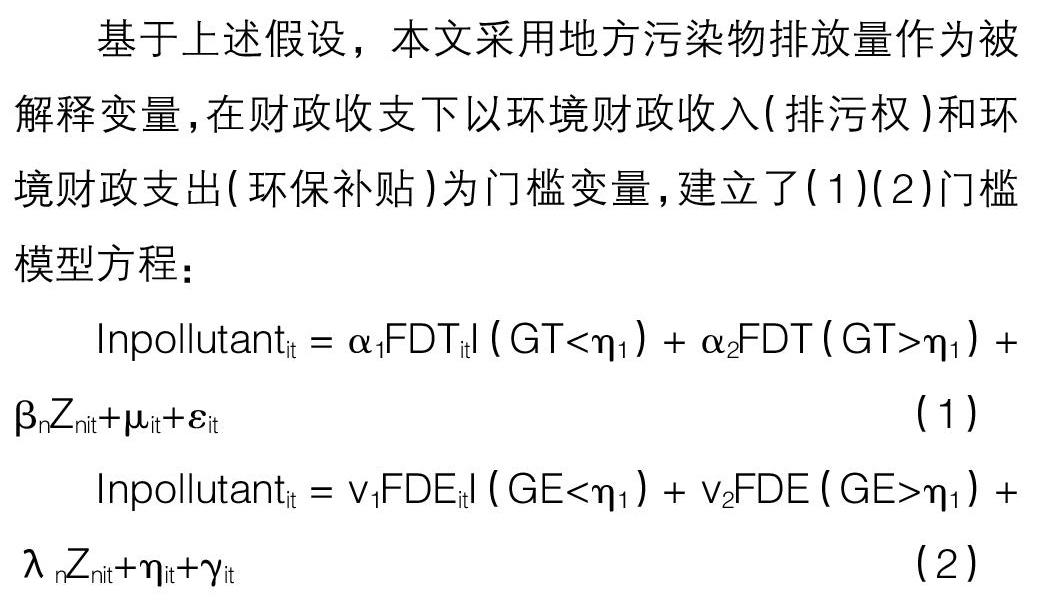

基于上述假設,本文采用地方污染物排放量作為被解釋變量,在財政收支下以環境財政收入(排污權)和環境財政支出(環保補貼)為門檻變量,建立了(1)(2)門檻模型方程:

對于環境污染的情況,其中Inpollutantit代表t年份i地區的人均污染物排放量自然對數的狀況。污染物排放量主要為大氣污染狀況,包括二氧化硫排放量、氮氧化物排放量和煙塵排放量的總和。核心解釋變量為財政分權。目前財政分權主流的計算方法有三種:一是以地方政府人均財政支出占全部政府財政支出比重衡量[ 17 ];二是以地方政府人均財政收入占全部政府財政收入比重衡量[ 18 ];三是地方政府自有收入與其財政支出的占比衡量。本文分別從收入和支出兩種角度衡量財政分權程度。財政收入分權為本地區人均財政收入與本地區人均財政收入及中央政府人均財政收入總和的比值,記為FDTit;財政支出分權為本地區人均財政支出與本地區人均財政支出及中央政府人均財政支出總和的比值,記為FDEit。環境財政收入(排污費)記為GTit,環境財政支出(環保補貼)記為GEit。

基于現有文獻對財政分權與環境污染的影響研究,本文進一步對各級政府一系列特征進行控制,包括人均GDP、城鎮化水平、產業結構、貿易開放程度和對外開放程度,Znit表示這一系列的主要控制變量。對于各級政府特征的描述包括與政府分權有關的一系列噪聲控制,從而減少各級政府財政分權中的潛在誤差。首先,加入人均實際GDP自然對數和其平方項,避免存在環境庫茲涅茨曲線(Environmental Kuznets Curve,EKC)。其次,本文控制了各地區城鎮化水平。由于地區的城鎮化水平不同,會對當地的污染物排放量以及污染物的治理水平帶來不同的影響,因此,本文選取城鎮人口與常住人口的比值作為地區城鎮化水平的代理變量,從而控制因城鎮化人口變化導致環境污染的影響。再次,本文控制了城市工業化發展程度。我國大部分地區的經濟發展依然依靠高耗能、高污染的生產模式,這是造成環境質量不斷下降的主要原因。因此,本文采用當地工業增加值與GDP的比值作為衡量該地區工業化產業結構的指標,從而控制因工業化快速發展所引起的環境污染的影響。最后,本文控制了當地貿易開放程度和對外開放程度。其中,貿易開放程度會通過污染密集型企業對當地環境質量產生影響,由于世界各國均面臨減少污染排放的背景,有可能存在環境管制發達國家通過將污染工廠搬遷到環境管制較松的欠發達國家,從而降低企業成本。而國內學者研究表明,我國在對外貿易高速發展的情況下,產生資源消耗過快、環境污染進一步惡化等“不良副作用”[ 19 ]。因此,將各地區進出口總額與GDP的比值作為貿易開放程度的代理變量,有利于避免因各地區貿易程度不同對環境污染所造成的影響。而對外開放程度,則選用外商直接投資與GDP的比值作為衡量指標。由于各地政府為了吸引FDI而與環境管制政策等實施博弈,造成了不同的環境污染[ 20 ],因此,控制各地區對外開放程度可以避免該因素。

本文采用中國統計年鑒、國家統計局等數據,就財政分權對環境污染的影響進行分析。本文數據主要采用2007—2017年中國31個省份的數據(除港澳臺地區),其中進出口貿易額按照當年平均匯率進行轉換。表1顯示了本文財政分權與環境污染主要變量的描述性統計。

四、實證檢驗

(一)門檻效應分析

為驗證模型(1)(2)中財政收入和財政支出門檻模型具體形式和相應的門檻個數,首先對設定的門檻變量進行顯著性檢驗,采用自抽樣法模擬計算得到如表2所示的顯著性檢驗結果。可以看出,以環境財政收入作為門檻變量的條件下,單一門檻和雙重門檻在1%的水平上顯著,而三重門檻在10%水平上顯著;以環境財政支出作為門檻變量的條件下,單一門檻在5%水平上顯著,雙重門檻在1%水平上顯著,三重門檻在10%水平上顯著。因此,本文采用雙重門檻進行相關計量分析。其中環境財政收入的門檻估計值如圖1和圖2所示,環境財政支出的門檻估計值如圖3和圖4所示。

從表3以環境財政收入政策(GT)作為門檻變量的模型參數估計結果看,財政收入分權對環境污染的影響存在環境財政收入的雙重門檻效應,即不同環境財政收入水平下,財政收入分權對環境污染的影響存在差異。具體而言,當環境財政收入分別處于三種不同的階段,即GT<10.117,10.117 從表4以環境財政支出政策(GE)作為門檻變量的模型參數估計結果看,財政支出分權對環境污染的影響存在環境財政支出的雙重門檻效應,即不同環境財政支出水平下,財政支出分權對環境污染的影響存在差異。具體而言,當環境財政支出分別處于三種不同的階段,即GE<4.054, 4.054 綜合財政收入和財政支出分權的結果說明,財政分權的提高不利于當地環境質量的提高,這個結果符合本文之前的預期。由于財政分權給予了地區政府更大的自由權,因此當地政府為了尋求更大的利益,會以犧牲當前環境為代價換取地區經濟的發展。由于地方環境污染包括污染物的排放具有負外部性效應,而積極改善治理環境污染具有正外部性效應,因此,政府的“搭便車”行為會導致更惡劣的環境污染問題,從而對環境污染的治理沒有任何好處。綜上所述,財政分權極大地改變了政府行為,激勵政府尋求更大的自身利益,對環境問題產生更大的影響。同時,隨著環境財政收入(排污費)和環境財政支出(環保補貼)的提高,能夠抑制環境污染。 同時根據控制變量,人均GDP的系數顯著性水平為正,而其平方項則在1%的顯著性水平上為負,說明人均GDP與環境污染之間的關系驗證了庫茲涅茨假說。即在人們生活水平較低時,會選擇犧牲環境而換取更高的收入;當人們的收入不斷提高后,便會要求更高的環境質量,從而增加環境需求彈性,當彈性超過臨界值時,人們會愿意犧牲一部分收入換取環境質量的提升。因此,環境污染與人均收入之間呈現出明顯的倒U型關系,這種關系在表3和表4中也均能體現。城鎮化程度和貿易開放程度的系數為負,說明城鎮化的推廣有利于提高環境質量。由于本文采用的數據時間段為2007—2017年,因此城鎮化對環境質量的改善可能得益于我國實施新型城鎮化戰略與產業轉型加快有關;貿易開放程度,在一定程度上可以提高當地環境質量,可能原因包括國家對外商投資中對環境污染物的排放量有了更高的要求,同時外商投資的引入帶來了更為先進的污染物減排設備與技術,在一定程度上提高了當地的污染物治理水平,從而改善了當地環境質量。對外開放程度的系數為正,說明對外開放程度越高,外商投資越多,產生資源消耗越快,環境污染進一步惡化。 (二)區位因素分析 由于各個地區之間的環境、地理狀況、政府政策等因素存在差異性,這些不同的影響因素可能會導致政治分權與地區環境污染產生不同的影響,因此,本部分著重對國內自主權較高的地區分樣本進行穩健性檢驗。本部分在上文一般性結果的基礎上,加入直轄市①的變量,進一步檢驗國內不同區位對財政分權與地區環境污染的影響,結果如表5所示。 對于直轄市來說,在政治、經濟和地域方面均存在特殊性,與其他省份的財政分權狀況明顯存在差異,比如北京的財政分權就明顯高于其他省份,同時經濟發展程度也遠高于其他省份,而由于其特殊的城市定位,使得國家對其環境方面的要求也遠高于其他省份,因此,北京的環境質量直觀感覺要優于部分省份地區。從表5的結果中可以看到,直轄市分組中財政收入分權對地區環境的影響不具有顯著性;與之相對,非直轄市分組中財政收入分權對地區環境的影響在1%水平上具有正向顯著性,因此財政收入分權對地區環境的影響在直轄市和其余省份之間存在明顯的差別。同理,直轄市分組中財政支出分權對地區環境的影響不具有顯著性;與之相對,非直轄市分組中財政支出分權對地區環境的影響在5%水平上具有正向顯著性,因此財政支出分權對地區環境的影響在直轄市和其余省份之間存在明顯的差別。 對于一般的省份而言,財政分權的提高,不利于該地區環境污染的治理,而對直轄市來說,財政分權對地區環境污染的不利影響要小得多。造成這種情況的原因與直轄市的政治、經濟等特殊地位密不可分。例如北京迎接2014年亞太經合組織(APEC)第二十二次領導人非正式會議之際,強調必須要保障APEC會議期間的空氣質量達標,政府制定了一系列可以使得環境質量提高的措施,從而使得APEC期間的環境質量達到了良好水平,因此網絡上還出現了“APEC藍”之說。從經濟發展水平看,北京、天津、上海三地的人均GDP排到了全國前幾名,但工業占比卻遠遠低于其他地區。同時,為了保護當地環境,將一些重污染的企業遷移到周邊其他地區。 五、結論與政策建議 在中國分權背景下,中央財政激勵措施和政治激勵制度是政府治理的核心。正是由于這些制度的激勵,地方政府更熱衷于進行經濟發展建設,同時在經濟激勵的環境下很少有政府官員熱衷于關注地區環境的污染。但是對各地區的環境污染治理和規劃,只有當地的基層政府可以采取因地制宜的方式,從而更好地滿足當地環境污染治理的需求。然而在中國財政分權體制下,地方政府官員因為受到激勵,使得他們將所有重心放在發展地方經濟和基礎設施建設方面,更加關注地區GDP的增長而不是居民生活質量,甚至部分地區不惜犧牲環境和資源換發展。中國目前存在的環境問題,部分是由于現行分權制度下地方政府所造成的,雖然這種制度給了地方政府在經濟、資源配置方面極大的自主權,但如果地方政府不重視當地環境質量,這種自主權反而會加劇地方環境的污染。 本文就政府財政分權對地方環境污染的影響效應進行了實證檢驗,利用中國2007—2017年31個省份的數據,運用門檻效應探討了財政分權與地方環境污染之間的關系。實證結果表明:財政分權對地方環境污染具有顯著的正向關系。進一步分析發現:隨著排污費的不斷擴張和財政補貼的不斷支出,能夠抑制一定的環境污染,即減弱財政分權對環境污染的影響效應。同時,引入直轄市因素分析國內財政分權是否存在區位差異,結果表明直轄市存在財政分權的區位差異,經濟發達的直轄市同時在環境治理方面優于其他省份。 總結本文,可以得到如下啟示:為加快現階段我國經濟發展的轉型升級,地方政府在重視本地區經濟增長等因素外,應進一步重視對地區環境污染的治理。同時,雖然財政分權在一定程度上造成了地區環境污染,但并不意味著要拋棄這種制度,由于中國幅員遼闊,中央政府無法對每一片土地的環境保護面面俱到,我國應結合國外優秀的環境分權治理經驗,在之前單一的經濟發展考核目標基礎上,更多引入綜合性考核目標,使得地方政府投入更多精力到提高地方環境質量方面,這也是有利于地方環境發展的重要舉措。綜上所述,本文建議對我國環境污染的重點和難點區域,建立完善的生態補償機制,促進地區經濟和環境協調發展,理順地方政府財政分配方式,強化地方環境治理責任機制等。總之,面對當前環境污染的巨大壓力,我們需要探索更深層次的影響因素,從制度的角度改善地方政府激勵方式,使得地方政府更好地響應中央政策,更好地服務當地居民。 【參考文獻】 [1] 賁友紅,李向東.財政分權與環境污染:基于空間計量的實證分析[J].中國科技論壇,2017,5(6):109-114. [2] 周黎安.晉升博弈中政府官員的激勵與合作:兼論我國地方保護主義和重復建設問題長期存在的原因[J].經濟研究,2004(6):33-40. [3] 袁亮,何偉軍,沈菊琴,等.晉升錦標賽下的跨區域生態環保合作機理及機制研究[J].華東經濟管理,2016,30(8):52-59. [4] 辛沖沖,周全林.財政分權促進還是抑制了公共環境支出:基于中國省級面板數據的經驗分析[J].當代財經, 2018(1):24-35. [5] 鄭強,冉光和,谷繼建.外商直接投資、經濟增長與環境污染:基于中國式分權視角的實證研究[J].城市發展研究,2016,23(5):24-28. [6] GEHLBACH S. Electoral institutions and the national provision of local public goods[J]. Social Science Electronic Publishing,2013,2(2):5-25. [7] 李正升,李瑞林,王輝.中國式分權競爭與地方政府環境支出:基于省級面板數據的空間計量分析[J].經濟經緯,2017(1):130-135. [8] 韓國高,張超.財政分權和晉升激勵對城市環境污染的影響:兼論綠色考核對我國環境治理的重要性[J].城市問題,2018(2):25-35. [9] SIGMAN H.Transboundary spillovers and decentralization of environmental policies[J].Journal of Environmental Economics & Management,2004,50(1):82- 101. [10] 袁浩銘,張夏羿,孫永強.環境法治、財政分權與環保投資效率[J].財經問題研究,2018(3):87-94. [11]袁華萍.財政分權下的地方政府環境污染治理研究[D].首都經濟貿易大學博士學位論文,2016. [12] 洪源,袁莙健,陳麗.財政分權、環境財政政策與地方環境污染:基于收支雙重維度的門檻效應及空間外溢效應分析[J].山西財經大學學報,2018(7):1-15. [13] 辛沖沖,周全林.財政分權促進還是抑制了公共環境支出:基于中國省級面板數據的經驗分析[J].當代財經,2018(1):24-35. [14] 譚志雄,張陽陽.財政分權與環境污染關系實證研究[J].中國人口·資源與環境,2015,25(4):110-117. [15] ZHANG T, ZOU H F.Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China[J].Journal of Public Economics,1998,67(2):221-240. [16] 李香菊,劉浩.區域差異視角下財政分權與地方環境污染治理的困境研究:基于污染物外溢性屬性分析[J]. 財貿經濟,2016,37(2):41-54. [17] QIAO B, MARTINEZ-VAZQUEZ J, XU Y. The tradeoff between growth and equity in decentralization policy:China's experience[J].Journal of Development Economics,2008,86(1):112-128. [18] AKAI N, SAKATA M. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States[J]. Journal of Urban Economics,2002,52(1):93-108. [19] 毛暉,于夢琦,甘軍.排污費減少了工業污染排放嗎?[J].會計之友,2019(4):128-133. [20] 周靖,胡秋紅.對外開放、財政分權與中國環境污染[J].江漢論壇,2018(3):45-50.