江西某金礦選礦試驗研究

盧小濤

(江西省冶金設計院有限責任公司,江西 南昌 330046)

目前對金礦的主要提取方式是浮選。在浮選過程中,浮選藥劑和浮選工藝的選擇是含金硫化礦物分選的研究重點。本文主要著眼于浮選過程中金回收率過低的問題,通過采用新型硫銨酯類捕收劑pz-1,加強金的捕收,形成有利于金上浮的礦漿環境,提高金的回收率,增加經濟效益[1]。

1 原礦

(1)原礦礦物組成。①金屬硫化礦物。毒砂、黃鐵礦和閃鋅礦等金屬硫化礦物緊密共生。大部分金屬硫化物以浸染狀構造分布在脈石礦物中,少量金屬硫化物順脈石礦物的裂隙填充形成脈狀構造,小部分金屬硫化物在脈石礦物的顆粒間填充形成環狀結構。黃鐵礦和閃鋅礦粒度較粗,大部分集中于-0.250mm~+0.056mm,分布率為80.23%和88.33%。毒砂粒度較小,大部分集中在-0.056mm,分布率為72.36%。②脈石礦物。白云母多以葉片狀分布在石英顆粒間隙和裂隙中;絹云母多以鱗片狀分布在長石表面和顆粒邊緣;石英在礦石中以不規則粒狀產出,粒度細小,分布在黑云母裂隙中,與長石伴生;黑云母位板狀產出,解理比較發育,在其解理縫中有少量綠泥石分布,綠泥石常為黑云母蝕變產物。長石蝕變強烈,多數蝕變成絹云母,少數蝕變成高嶺石[2]。③金礦物。金礦物主要分布在黃鐵礦、毒砂等金屬硫化礦中,分布率高達83.25%,呈微細粒;除此之外,金嵌布在脈石礦物的裂隙中,分布率達3.47%,另有大量的金以粗粒自然金的形式存在于礦石中,分布率為13.28%。

(2)礦樣多元素分析。原礦主要為黃鐵礦和毒砂,另含少量閃鋅礦;主要脈石礦物為石英、白云母、黑云母和長石,并含有少量絹云母。目的礦物是金銀,有害成分是砷。

(3)原礦篩分分析。金的存在形式有粗粒金、細粒金和微粒金。粗粒金主要以自然金的形式分布,細粒金嵌布在金屬硫化物中,微粒金分布在脈石礦物中。金的主要存在形式是嵌布于金屬硫化礦中的細粒金,可通過硫化礦浮選隨之一起選出并富集。

2 選礦試驗

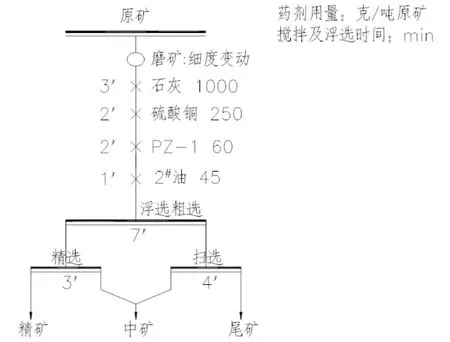

(1)原礦磨礦細度條件試驗。磨礦粒度條件試驗:磨礦時加入石灰1000g/t,硫酸銅250g/t,pz-1 60g/t,2#油45g/t。試驗變量為-0.074mm粒級含量。

試驗流程見圖1,試驗結果見表1。

表1 磨礦細度試驗結果

圖1 磨礦細度試驗流程圖

由表3可知,當磨礦細度(-0.074mm含量)從80%增加到85%時,金回收率呈上升趨勢,由67.00%增加到68.31%;但當磨礦細度增加到90%時,金回收率快速下降到60.03%。可能原因是磨礦時間過長造成過磨,絹云母、綠泥石等脈石礦物產生大量細泥,影響浮選指標[3]。磨礦細度過高,反而不利于浮選。因此,選擇磨礦細度為-0.074mm占85%為最佳磨礦細度。

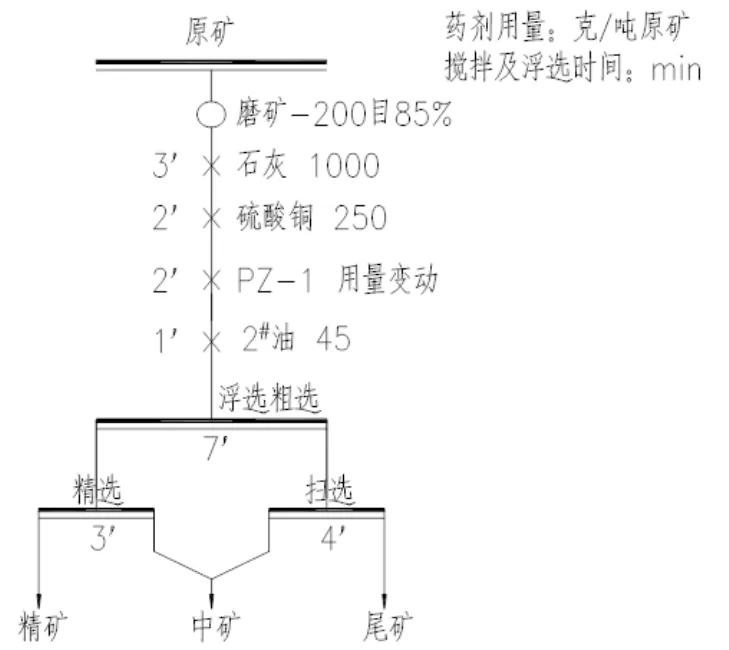

(2)新型捕收劑探索條件試驗。條件實驗考察新型硫銨酯類捕收劑pz-1的最佳用量。新型捕收劑探索試驗固定試驗條件:磨礦細度:-0.074mm占85%;磨礦時加入石灰1000g/t,硫酸銅250g/t,起泡劑為2#油45g/t;測量原礦、中礦、尾礦和粗精礦的金品位和產量,計算金產率和回收率。試驗流程見圖2。

圖2 pz-1用量試驗流程圖

試驗結果顯示隨著pz-1用量的增加,粗精礦品位持續增加,說明新型硫銨酯類捕收劑pz-1對金屬硫化礦物有較強的捕收能力;但金的回收率呈現先增后減的趨勢,且在用量為60g/t時,回收率最高。綜合考慮,選擇新型硫銨酯類捕收劑pz-1的最佳用量為60g/t。

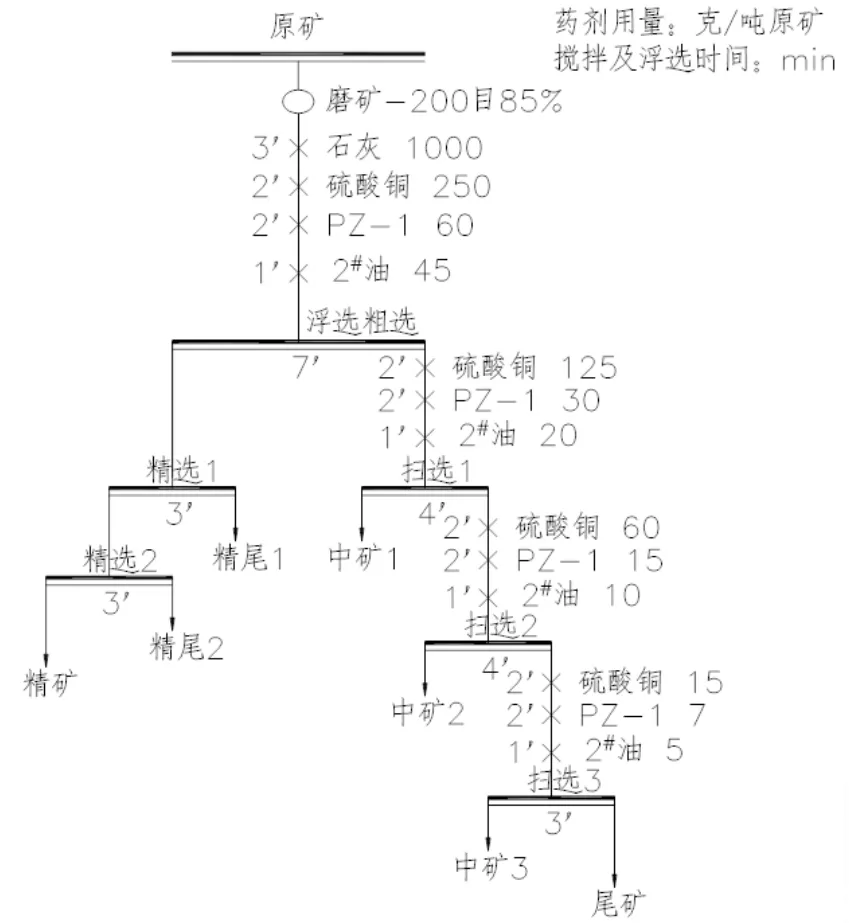

(3)浮選開路試驗研究。使用新型硫銨酯類捕收劑pz-1的粗精礦金回收率較高,選礦指標較好。采用新藥劑pz-1作為捕收劑進行開路試驗,試驗流程見圖3,試驗結果見表2。

圖3 新藥劑浮選開路試驗流程圖

表2 新藥劑浮選開路試驗結果

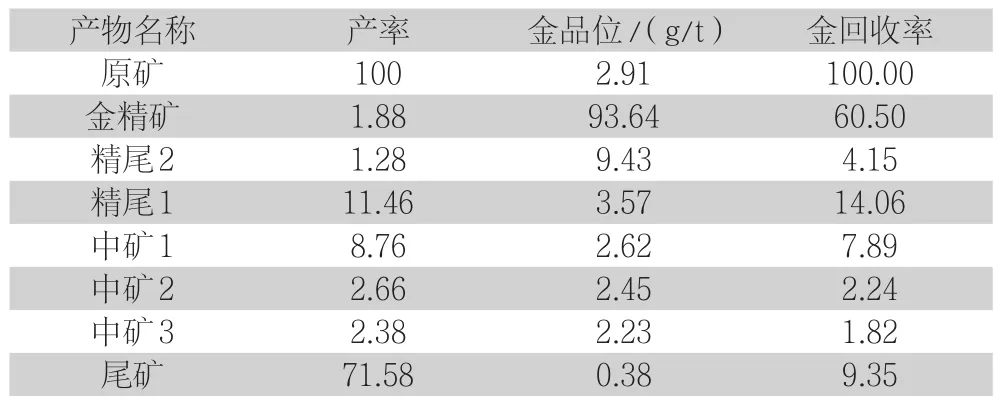

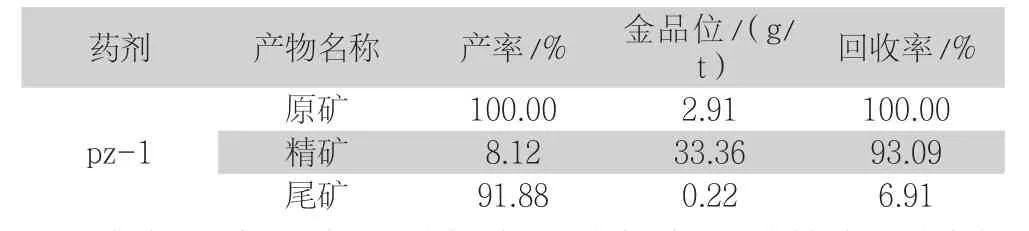

(4)浮選閉路試驗研究。在開路實驗的基礎上,進行閉路流程試驗,閉路試驗流程見圖4,閉路試驗結果見表3。

表3 新藥劑浮選閉路試驗結果

由表5可知,采用一次粗選、三次掃選、兩次精選工藝流程進行閉路試驗,在原礦金品位為2.91g/t的條件下,可得到金品位33.36g/t,金回收率93.09%的金精礦。由試驗數據可知,使用新型硫銨酯類捕收劑pz-1,可獲得回收率較高的金精礦。

3 結論

(1)江西某金礦原礦產出復雜,金載體粒度較細,原礦石金品位為2.91g/t。

(2)新藥劑條件流程最佳試驗條件:磨礦細度-0.074mm占85%,石灰用量1000g/t,硫酸銅用量250g/t,新型硫銨酯類捕收劑pz-1用量60g/t。

(3)在磨礦細度-0.074mm占85%,石灰1000g/t,硫酸銅250g/t,新型硫銨酯類捕收劑pz-1用量60g/t的條件下,可得到金品位33.36g/t,金回收率93.09%的金精礦。說明新型硫銨酯類捕收劑pz-1對含金礦物的捕收能力強。