甘肅西和縣廢棄露天礦山治理與恢復措施探討

張景莊

(甘肅省地質礦產勘查開發局第四地質礦產勘查院,甘肅 酒泉 735000)

隨著社會經濟的飛速發展,周邊區域工程建設對石料的需求不斷增加,勢必增加礦區亂挖亂采等情況,人類工程活動對生態環境的破壞日益嚴重,導致環境惡化,生態失調,水土流失加劇;對礦區及周邊的生態環境造成進一步加劇破壞,使區內的生態環境越來越脆弱。為深入貫徹習近平生態文明思想,按照黨中央、國務院關于加強土地保護的重大決策部署,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,真正從思想上重視生態文明建設,認真貫徹綠色發展、協調發展理念。

因此,為盡快恢復露天采石場生態環境、創造人與自然和諧相處的局面,為創造當地社會和諧穩定,保護礦區生態環境,保證礦區生態環境與經濟的和諧發展,將礦山開采對生態環境的影響降到最低程度,給當地營造一個安全和諧的生活環境,是一項迫在眉睫的大事。

1 礦區地質環境概況

1.1 礦區基本情況

廢棄露天采石場位于西和縣縣城北偏東方向,直距縣城約8km處,行政區劃屬西和縣興隆鎮管轄。有縣鄉公路與礦山公路相通,交通較方便。

礦區屬構造剝蝕低山、黃土丘陵溝壑區:分布于漾水河及其支流兩岸山地及馬元河、洛峪河上游一帶,占全縣總面積的39%,海拔1500m~2000m,相對高差一般200m~300m,個別達500m,該區為黃土覆蓋,溝壑縱橫,山坡平緩,坡度在6°~25°之間。沖溝較發育,多呈“V”字型,土質瘠薄,植被破壞嚴重,水土流失嚴重。

礦區地處中緯度地帶的內陸腹地,為大陸性季風氣候,雨量較為充沛,屬濕潤和半濕潤區。區內冬季漫長,夏季短促,春遲秋早,兩季可占5個多月。區內多年平均氣溫8.4℃,極端最高氣溫33.5℃(1966年6月19日),極端最低氣溫-24.6℃(1975年12月15日),相對濕度78%,多年平均降水量538.2mm,多年平均蒸發量1234.6mm,是降水量的2.29倍。區內多年平均最大風速15m/s,年日照時數1731.4h,無霜期152天,最大積雪深10cm,表層(0cm~70cm)土壤含水量為18%~22.5%,地面溫度(0cm~20cm)年均為10.9℃,最大凍土深度42cm,年均封凍113天。

礦區屬溫帶森林土壤區中小隴山徽成盆地褐土棕壤亞區,土壤類型主要有褐土、棕壤,其中褐土分布面積最廣,占總面積的80%以上。

區內植被覆蓋率相對較好,約在40%~60%之間,山頂地帶為松樹林區。

1.2 礦區地質環境現狀

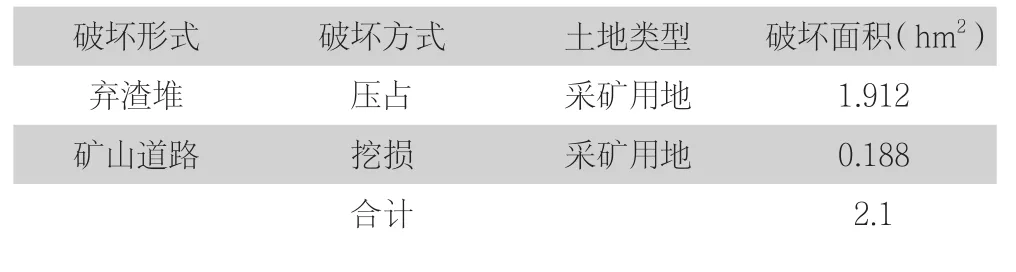

礦區存在的主要地質環境問題有地質災害、地形地貌景觀破壞、土地與植被資源破壞,累計損毀土地資源面積2.1公頃。詳細查明現狀礦區有4處不穩定斜坡地質災害,1條泥石流地質災害;依據勘查,礦區5處地質災害對礦山地質環境的影響均為較輕,礦山礦業活動開采對含水層的影響和破壞程度較輕,對地形地貌景觀影響程度為嚴重;礦山開采對土地與植被資源破壞的影響程度為嚴重,對水土污染影響破壞較輕(見表1)。

表1 礦山損毀土地資源情況統計表

2 礦山地質環境治理恢復措施

主要治理恢復措施:露天采石場由于長期采礦工作形成大面積開挖掌子面及棄渣堆,不僅壓占礦區的土地資源,而且嚴重破壞了礦區地形地貌景觀及區內的生態環境,也給當附近村民、牧民留下了安全隱患。

因此,開展露天采石場礦山地質環境治理恢復應以治理礦山地質環境,改善礦區生態環境為重點,兼顧消除地質災害和安全隱患;同時,最大限度的恢復土地資源,服務于地方經濟建設的發展。

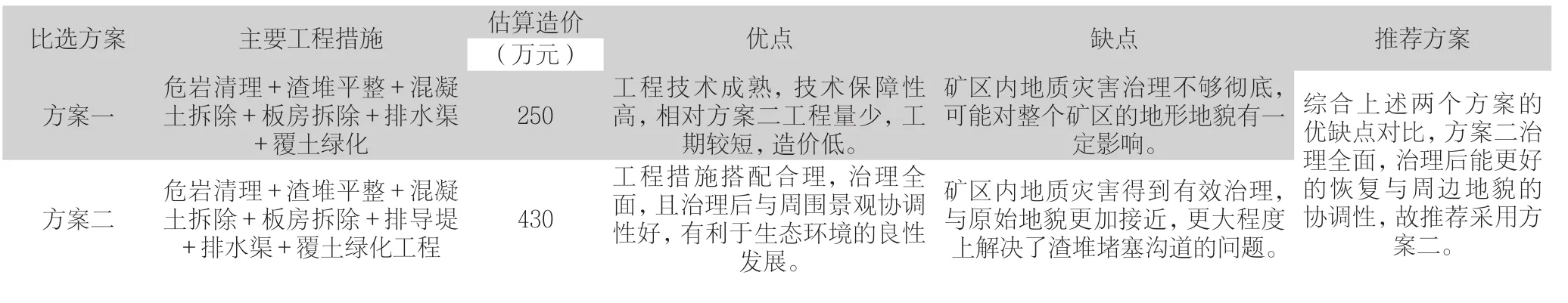

根據治理原則和具體礦山地質環境問題,確定治理必選方案如表2。

表2 采石場治理方案比選一覽表

結合上述兩個必選方案,從施工工藝、工程技術要求、治理效果以及施工難度等方面綜合相比較,可以看出方案二具有經濟合理,技術保障高,即能有效恢復了礦區地貌景觀及生態環境,同時兼顧消除礦區次生災害,恢復治理效果較為明顯,綜合效益好等特點。

(1)危巖清理:依據實地現狀調查,礦區在早期開挖采礦過程中形成了1處掌子面,坡面存在危巖體,在后期工程治理前建存在嚴重安全隱患,為保證治理的施工安全,在施工前期進行坡面整理,清除坡面的浮土、危巖及孤石。本次設計坡面整理采用人工撬動、鑿除的方式進行清除。

(2)渣堆平整:現狀礦區留存3處堆積高度不同的渣堆,結合礦區地形對部分渣堆進行原地開挖平整,對留存渣堆進行四級放坡整理,放坡坡率均為1:2,坡高均為10.0m,一、二、三級坡頂部平臺向溝口方向傾斜2%,第四級放坡頂部平臺向溝口方向傾斜5%。

(3)建筑物拆除:依據實地調查,該礦區內留存破碎巖體機械設備及混凝土基礎。對混凝土基礎進行拆除,更好的恢復礦區與周邊地質環境的協調性。對礦區內遺留板房進行拆除外運處理,板房拆除后,原地進行植樹綠化。

(4)排導堤:渣堆整平工程結束后,沿渣堆中部修筑雙側排導堤,雙側排導堤共長700.0m,排導堤頂寬0.5m,胸坡比1:0.3,墻背直立,基礎埋深1.2m,基礎底部30cm采用1:9水泥土換填,采用C25混凝土澆筑。爽排導堤修筑完成后,于排導堤底部進行混凝土襯砌,襯砌厚度15cm,采用C25混凝土澆筑,中間布設φ16mm和φ14mm的螺紋鋼筋,φ14mm鋼筋沿排排導堤方向每隔50cm布設一根,φ16mm鋼筋沿排水渠縱向布設4根,

(5)截排水渠:對礦區內渣堆進行整平放坡處理后,沿渣堆每級放坡坡底修筑截排水渠,截排水渠與排導堤相連。截排水渠長242.0m,頂寬1.0m,底寬0.6m,深0.5m,渠邊厚20cm,渠底厚20cm,基礎采用1:9水泥土換填30cm,采用C25混凝土澆筑。截排水渠中布設φ16mm和φ14mm的螺紋鋼筋,φ14mm鋼筋沿排水渠每隔50cm布設一根,φ16mm鋼筋沿排水渠縱向布設7根。

(6)覆土綠化工程:待渣堆整平工程結束后,渣堆表層進行客土覆土,覆土厚度50cm,之后于土層上方植草種樹,植草面積2.1hm2,植樹樹種采用松樹,樹高0.8m~1.0m之間,胸徑小于5cm,樹間距1.5mx1.5m,共需松樹9725棵。松樹種植完成后需養護3年。盡可能恢復到礦區地貌景觀與周邊地貌相協調。

3 結束語

露天采石場治理恢復是一項系統性工程,涉及面廣[1],在學習運用新技術的基礎上,應對礦區地質環境現狀進行全面、系統性的調查,全面掌握礦區的地質環境問題,針對性的提出礦山地質環境治理恢復措施,不僅保護了生態區域格局又修復生態系統的破損,還保護了人民生命財產安全,通過治理恢復工程的實施,不僅改善了礦區及周邊的生態環境,同時筑牢區域生態屏障。因此,采取多種措施,對礦山地質環境問題形成過程中的各個環節及有關因素進行有效的控制,形成系統的綜合性恢復體系,才能取得良好的效果,達到地質環境恢復治理的目的。

因此,通過治理工程提高區域生態條件,而且可以留青山綠水于后代,做到社會效益、經濟效益和環境效益的可持續發展,構建文明富裕、和諧進步的社會。