滲流滲壓人工與自動監測數據差異性診斷與分析

熊小虎,馮 俊,彭 濤,江德軍

(國電大渡河流域水電開發有限公司,四川成都610000)

滲流滲壓監測是大壩安全監測的重要組成部分[1],大壩滲流監測系統是水利樞紐安全運行的重要保證。大壩建成蓄水后,在水頭作用下壩體、壩基和壩肩會出現滲流現象,這對大壩運行是不利的,但又是不可避免的。滲流過大有可能引起大壩的失事和破壞,滲流問題是大壩設計、施工和運行管理的關鍵問題[2]。

實踐證明,原型觀測是監控大壩運行狀態最真實的行之有效的方法,因而被大多數工程所采用。國際大壩委員會第23號會刊的報告中指出:“壩基揚壓力和滲流量的觀測是最直接的也是最有意義的安全措施。如果是重力壩,這些觀測是頭等重要的”。傳統的原型觀測、數據資料處理和分析工作主要依賴于人工,作業安全風險大,觀測人員多,勞動強度大,采集效率低,尤其是遇有感地震、暴雨、特大洪水等緊急災害時,人工測量無法及時開展,不能準確掌控工程安全性態,容易延誤時機,造成不必要的損失。隨著現代科學技術的進步,大壩安全監測和管理逐漸向自動化、信息化、智能化的方向發展,大壩安全監測技術趨于成熟化和實用化[3],自動化監測代替人工將會是時代發展的必然趨勢。

大壩安全監測自動化系統相較于人工觀測在數據采集、數據管理、數據處理分析、測值預報和安全性評估等方面的確有諸多優勢,但到目前為止,自動化監測仍做不到完全替代人工觀測,究其原因主要是自動化監測系統的可靠性和穩定性還不能滿足長期運行的需要,自動化監測數據的真實性還主要依賴于人工手段進行判斷和甄別。本文以瀑布溝水電站滲流自動化監測系統和人工觀測的實際運行情況為依托,深入診斷與分析滲流滲壓人工與自動監測數據差異性的原因,進一步提升大壩滲流自動化監測系統運行可靠性和穩定性,為水電工程大壩滲流自動化監測系統故障診斷和消缺維護提供一定的參考和借鑒。

1 工程概述

1.1 工程概況

瀑布溝水電站是一座以發電為主,兼有防洪、攔沙等綜合利用效益的大型水電工程。大壩為礫石土心墻堆石壩,最大壩高186 m,水電站正常蓄水位850.00 m,汛期運行限制水位841.00 m,死水位790.00 m,總庫容53.37億m3,為不完全年調節水庫。瀑布溝水電站安全監測系統涉及擋水建筑物、引水發電建筑物、泄水放空建筑物、尼日河引水工程、近壩庫岸邊坡、運行期泄洪霧化影響邊坡以及導流洞堵頭,主要監測項目包括變形監測、滲流監測、應力應變及溫度監測、地震監測、環境量監測等。

1.2 滲流監測設施及布置

瀑布溝水電站滲流監測包括壩體與壩基滲透壓力、繞壩滲流(含近壩區地下水位)及滲流量。因量水堰運行效果較好且人工與自動監測數據差異性處理方法較為簡單,本文重點對大壩揚壓力和繞壩滲流進行分析。揚壓力監測設施布置在大壩基礎廊道和左右岸灌漿平洞內,共布置36個測點,用以監視左右岸灌漿平洞和大壩基礎廊道揚壓力變化情況。繞壩滲流監測設施分別布置在大壩左右兩岸,共22個測孔,用以監視繞壩滲流對壩體兩端浸潤線及壩基滲壓的影響,了解伸入兩岸山體的帷幕灌漿防滲效果以及兩岸山體本身的滲透穩定性和壩體與岸坡混凝土板接觸面的滲透穩定性。其中,揚壓孔人工監測采用壓力表、電測水位計或鋼卷尺按規定頻次定期進行數據采集;繞滲孔人工監測采用電測水位計進行數據采集;揚壓孔和繞滲孔自動監測通過測控裝置對埋設于孔內的滲壓計按設定頻次定時進行數據采集。大壩揚壓力測點布置見表1。

表1 瀑布溝水電站大壩揚壓力測點布置

2 差異性診斷與分析

2.1 人工與自動測值比對方法解析

大壩滲流滲壓監測人工、自動比對一般采用過程線比較或者方差分析進行對比[4]。過程線比較是取某測點同一時間序列的自動化測值和人工測值,分別繪出自動化測值過程線和人工測值過程線,進行規律性和測值變化幅度的比較。方差分析是取某些測點試運行期自動化監測和人工比測同一觀測時間的測值,然后分別組成自動化測值序列和人工測值序列,計算其標準差σz、σr,再設某一測點的自動化測值為Xz,人工測值為Xr,則兩者差值為

δ=|Xr-Xz|

取δ<2σ,其中均方差為

目前國際上美國基康公司生產的4 500振弦式滲壓計較為先進,應用最為普遍和廣泛,其線性計算公式自動化監測標稱精度為量程的5‰,則170 kPa型標稱精度為

170×1 000×5‰=8.5 cm

350 kPa型標稱精度為

350×1 000×5‰=17.5 cm

500 kPa型標稱精度為

500×1 000×5‰=25.0 cm

人工測量精度為1 cm,則根據方差計算公式可以算出:170 kPa型滲壓計允許的誤差范圍為±2×8.56 cm,350 kPa型滲壓計允許的誤差范圍為±2×17.53 cm,500 kPa型滲壓計允許的誤差范圍為±2×25.02 cm。

過程線比較能直觀反映人工、自動測值的變化過程和趨勢,簡單實用可操作性強。方差分析涉及人工、自動測值時間和測次的一致性,條件苛刻且計算相對復雜,主要用于系統建成的試運行階段或一定運行時間之后定期按年度進行評判,以論證系統的可靠性。在滲壓計實際運行過程中,受各種因素的影響,人工與自動監測數據差一般在1~2 m,有的甚至達到數米,已經遠遠超過滲壓計允許的誤差范圍,單純通過允許誤差對滲壓計運行性態進行判定顯然不太切合實際。

2.2 差異性原因探究

2.2.1現場誤差來源分析

滲壓計按儀器類型可以分為差動電阻式、振弦式、壓阻式及電阻應變片等,其中振弦式目前在國內外應用最為普遍和廣泛[5-7]。振弦式滲壓計埋設于測壓管、壩體或建筑物基礎內,水壓力經透水石作用在滲壓計的彈性膜片上,引起振弦應力的變化,從而改變振弦的振動頻率。利用鋼弦的振動頻率來感知振弦并測量其振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出水荷載的壓力值[8]。滲壓計從施工期安裝埋設到運行期接入自動化系統,現場誤差來源主要表現在以下幾個方面:

(1)結構特性。鋼弦用預定的張力固定,在長期受力狀態下,鋼弦固定端的滑移或者鋼弦的徐變可能造成測值漂移。

(2)儀器選型。滲壓計量程與被測水壓力值不匹配,導致測值精度不高或部分情況下無測值。

(3)安裝方式。①部分測點滲壓計安裝過高,導致全年或部分時段無法觀測到滲壓力。②滲壓計安裝時,滲壓計包裹后直接懸掛在孔內,會造成傳感器出口部位電纜直接承受拉力,導致電纜出口部位止水效果下降。傳感器一旦進水,就會使絕緣性下降,出現測值不穩甚至無測值現象,或因測量信號干擾導致測量出負值。③部分測孔存在管內卷縮大量電纜,在進行人工觀測時電測水位計探頭的測繩會與儀器電纜纏繞,往上提拉的過程會改變滲壓計的位置,導致自動測值出現突變。④部分測孔存在滲壓計觸底現象,滲壓計外包土工布表面有泥沙、泥漿附著,部分測孔地下水有鈣化物析出,附著在滲壓計表面,測值表現為紊亂或無測值。

(4)運行管理。①施工期施工單位未妥善保管儀器埋設考證表、儀器檢定證書,導致運行期無從查證,只能沿用原有存在疑問的參數。②部分施工單位未充分率定頻率初值,通過人為修改埋設高程,達到假一致的表象。③野外環境下儀器電纜在運行過程中遭遇意外斷裂,在接線時未嚴格查證,儀器電纜與儀器編號發生錯亂、不匹配,致使測值序列發生突變。④測壓管更換滲壓計、孔口裝置改造后,滲壓計參數、孔口高程、壓力表高程未及時復核更新。⑤壓力表、玻璃管等接頭部位有滲水現象,降低了滲透壓力。⑥自動化采集裝置端子存在松弛現象,導致測值不穩或突變。

2.2.2理論誤差分析

滲壓計滲透壓力計算公式有兩種,分別為線性公式和多項式公式,即

P=G·(R1-R0)+K·(T1-T0)-(S1-S0)

(1)

(2)

式中,P為滲透壓力,kPa;G為線性靈敏度系數;A、B、C為多項式靈敏度系數;K為溫度修正系數;R1為本次測量頻率值;R0為初始測量頻率值;T1為本次測量溫度值,℃;T0為初始測量溫度值,℃;S0為初始大氣壓力值,kPa。

Z=Z0+P/9.8

(3)

式中,Z為滲壓水位,m;Z0為滲壓計埋設高程,m。

除通氣型滲壓計外,標準滲壓計是密封而不通氣的,多數情況下并不需要進行氣壓修正。對于高靈敏度的低壓型號,可能需要修正。修正是假設在理想條件下,實際上條件并不是理想的。如果測壓管或井是密封的,氣壓對滲壓計的影響可能很小,或者實際的表面變化被減弱。這樣,應用氣壓修正時反而可能產生誤差。鑒于此,式(1)和式(2)中的氣壓修正項可以省略[9]。

省略式(1)和式(2)中的氣壓修正項后,將式(3)分別代入式(1)、(2)可得

Z=Z0+P/9.8=

Z0+[G·R1+K·T1-(G·R0+K·T0)]/9.8=

(G·R1+K·T1)/9.8+

[Z0-(G·R0+K·T0)/9.8]

(4)

(5)

對于式(2),當滲壓計位于揚壓孔水面處時,

(6)

當滲壓計放至指定埋設高程時,

P=AR2+BR+C+K·(T-T0)

(7)

式中,R初、T初分別為滲壓計位于揚壓孔水面處時測量頻率值和溫度值。

(7)-(6)可得

(8)

將式(8)代入式(3)可得

(9)

由式(4)和式(9)可知,式(4)、(5)的前半部分屬于變化量,決定自動測值過程線的趨勢性;后半部分屬于常數,決定自動測值過程線位置。

綜上可知,當滲壓計人工與自動監測數據過程線變化規律表現不一致時,必然是公式中前半部分靈敏度系數、溫度修正系數有所偏差,需要重新進行參數率定;當滲壓計人工與自動監測數據過程線變化規律表現一致,但兩者之間存在固定差時,必然是公式中后半部分滲壓計埋設高程、初始頻率、初始溫度等初始測量參數不準確,在此情況下可以直接對固定差通過加減常數的形式進行偏差修正。

3 差異性處理及效果

3.1 現場誤差處理

(1)結構特性。針對長期運行后滲壓計測值出現漂移的情況,在選擇滲壓計時盡量選擇穩定、可靠的滲壓計,并加強日常監測數據的審核、分析,及時進行參數修正、率定。

(2)儀器選型。滲壓計選型應統計或預估該測孔歷年最大、最小滲壓水柱,以最大滲壓力在滲壓計量程的2/3范圍內的原則確定滲壓計量程。

(3)安裝方式。①滲壓計安裝位置應常年在最低滲壓水位以下。②當儀器電纜較長和包裹較重時,應采用鋼繩懸掛固定的方式,避免電纜長期受力影響測值。③合理預留電纜長度,富裕量控制在5%范圍內,并將多余的電纜卷縮在孔外位置,避免意外產生接頭的同時降低纏繞的風險,同時孔徑較小的測孔可適當降低或取消人工觀測頻次。④安裝滲壓計時提前對孔深進行復核,并根據歷年最低滲壓水位確定滲壓計埋設高程,并定期復核孔深,檢查孔底淤積情況。

(4)運行管理。在施工期派專業技術人員對重點項目進行全過程跟蹤和管控,收集相關資料。在運行初期開展全面普查,復核測點孔口高程、滲壓計埋設高程、孔底高程、頻率初值、溫度初值,系統梳理長序列監測數據,確定儀器電纜和測點編號的一致性;對靈敏度系數、溫度修正系數有疑慮的滲壓計,從孔中提出抄取儀器序列號,確認相關參數,建立健全全生命周期滲流監測設施臺帳。運行期監測設施進行技改、檢修后參數有變動時做好記錄,及時更新使用;加強監測設施的日常巡查,注重日常數據審核,及時發現異常,及時處理。

3.2 差異性處理流程

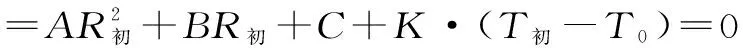

根據滲壓計埋設方式,滲壓計分為可更換和不可更換兩種類型,兩者人工與自動監測數據差異性處理方法不盡相同。對于可更換的滲壓計,若人工與自動過程線規律性一致性較好,可復核滲壓計埋設高程、初始頻率值R0和初始溫度值T0,消除固定差,如果經多次復核后人工與自動仍存在固定差,可能是由于滲壓計零點漂移造成的,可直接對R0進行修正;若人工與自動過程線規律一致性較差,可按米對滲壓計進行性能測試,確定損壞之后更換滲壓計。對于不可更換的滲壓計,若人工與自動過程線規律性一致性較好,可直接對滲壓計埋設高程、初始頻率值R0和初始溫度值T0進行修正,消除固定差;若人工與自動過程線無明顯相關性,可依據人工監測數據對靈敏度系數G、溫度修正系數K進行反分析。滲壓計人工與自動監測數據差異性消缺流程見圖1。

圖1 滲壓計人工與自動監測數據差異性消缺流程

3.3 差異性處理效果

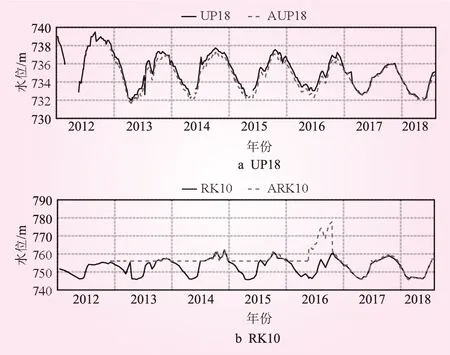

通過對瀑布溝水電站滲流自動化系統投運以來揚壓孔、繞滲孔人工與自動化監測數據過程線對比分析可知,揚壓孔、繞滲孔總體上運行良好,人工與自動測值吻合度高,變化規律和趨勢基本一致。以揚壓孔UP18和繞滲孔RK10為例,對人工與自動測值差異性進行分析,UP18人工與自動測值時間過程線的變化規律及趨勢一致性較好,但人工與自動測值分別存在0.77 m左右的固定差,固定差值整體不大且較為穩定,分析原因可知,是滲壓計埋設高程偏差或滲壓計零點漂移造成的。經復核滲壓計埋設高程、初始頻率值R0和初始溫度值T0,參數更新后滲壓計固定差減小至0.2 m以內。RK10在水位較高時人工與自動過程線一致性較好,水位較低時滲壓計測值為常數,人工與自動測值存在不同幅度的隨機差,經分析可知,滲壓計埋設高程高于孔內最低水位,復核孔深后將滲壓計埋設高程降低至最低水位以下,人工與自動測值過程線一致性良好,人工與自動測值差維持在0.2 m以內,如圖2所示。

圖2 人工與自動監測數據過線

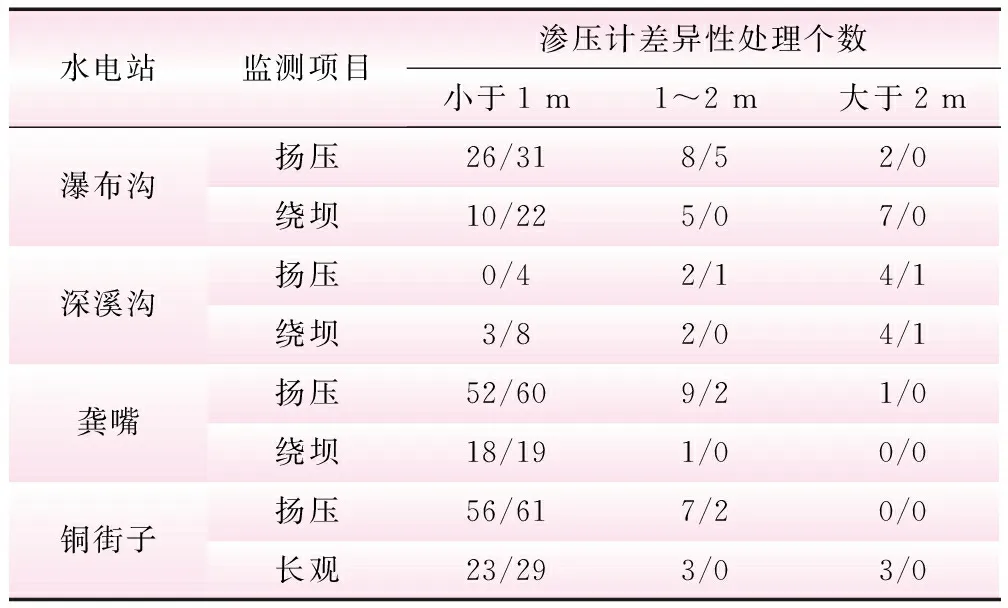

表2 4座水電站站滲壓計差異性處理前后人工自動差異統計

繼瀑布溝水電站之后,又從理論和現場實踐兩方面對深溪溝、龔嘴、銅街子水電站滲流滲壓監測系統人工自動監測數據差異性進行了診斷、分析以及處理,4座站滲流滲壓人工自動監測數據差異性明顯縮小,整體運行效果顯著提升。根據統計結果,4座水電站人工自動監測數據差值小于1 m的滲壓計由76.4%提升到95.1%,人工自動監測數據差值在1~2 m之間的滲壓計由15.0%下降到4.1%,人工自動監測數據差值大于2 m的滲壓計由8.6%下降到0.8%,并且大于2 m的滲壓計人工自動監測數據規律和變化趨勢一致性較差,需要重新率定或更換。

4 結論與建議

本文針對大壩滲流滲壓人工與自動監測數據的差異性,在常規人工與自動測值比對方法的基礎上,從現場管理和理論分析兩方面深入探究了差異性的來源和機理,并提出了相應的解決方案和故障處理流程,從實際運用效果來看,明顯提升了大壩滲流監測系統運行可靠性和穩定性。主要結論如下:

(1)監測數據真實性判斷和甄別是滲流滲壓人工自動監測數據差異性診斷與分析的基礎,滲壓計從施工期到運行期誤差來源眾多、方式各異,開展全生命周期的管理,從各源頭消除數據誤差極為重要和必要。

(2)根據理論分析成果,滲壓計自動測值過程線的變化趨勢由靈敏度系數G、溫度修正系數K決定,滲壓計自動測值過程線位置由埋設高程、初始頻率值R0和初始溫度值T0決定。

(3)結合滲壓計允許的誤差,通過人工與自動測值過程線對比,在兩者規律性和趨勢性一致的基礎上,將固定差控制在±1 m以內作為人工與自動測值評判依據是較為合適的。

(4)人工與自動監測數據差異性處理流程診斷效率高,操作簡便,具有良好的實用性,經實踐檢驗,效果良好,可推廣運用于水電工程滲流自動化監測系統故障診斷和消缺維護。