聚羧酸系減水劑作用機理的研究進展

水亮亮, 楊海靜, 孫振平, 何 燕, 曾文波

(1.上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司, 上海 200092; 2.同濟大學 先進土木工程材料教育部重點實驗室, 上海 201804; 3.蘇州科技大學 土木工程學院, 江蘇 蘇州 215011; 4.山西黃河新型化工有限公司, 山西 運城 044000)

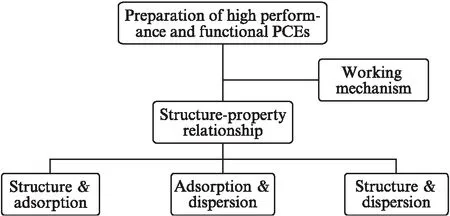

聚羧酸系減水劑(PCE)作為最新一代減水劑,具有摻量低、減水率高、保坍性能好及綠色環保等一系列優異特性.與此同時,PCE分子結構可設計性強,功能化潛力大的特點也備受科研工作者關注.聚羧酸系減水劑作用機理的研究意義如圖1所示.由圖1可見,若能對PCE構效關系及作用機理做到充分認識,則可根據工程的實際需求制備出具有特定功能的PCE產品,而對PCE作用機理的研究是實現這一目標的理論基礎.

圖1 聚羧酸系減水劑作用機理的研究意義Fig.1 The significance of the study on PCE working mechanism

目前,單純的空間位阻效應(steric hindrance effect)在解釋PCE作用機理方面已逐漸顯露出不盡如人意之處,成為束縛PCE性能進一步提升的瓶頸.本文總結了國內外關于PCE作用機理的相關研究進展,旨在進一步完善PCE的作用機理,為PCE的高性能化發展奠定理論基礎.

1 靜電斥力效應和空間位阻效應的提出

圖2為聚羧酸系減水劑作用機理示意圖[1].在未摻加減水劑的情況下,水泥與水混合形成水泥懸浮體系,體系中不同礦物相及早期水化產物表面所帶電荷特性存在差異,相互吸引形成絮凝結構并包裹大量拌和水,降低了體系的流動度[2],如圖2(a)所示.此時加入傳統減水劑,減水劑分子在水中離解成大分子陰離子并吸附在水泥顆粒及其水化產物表面,使顆粒的Zeta電位絕對值提高,顆粒間靜電斥力增大,破壞并抑制了體系中絮凝結構的形成,使體系中游離水增多,宏觀上表現為水泥漿體流動性提高.這便是靜電斥力效應,即DLVO穩定效應,如 圖2(b)、(c) 所示.該效應主要適用于傳統減水劑,一般減水劑摻量越大,Zeta電位絕對值越大,減水劑分散效果越好.

根據DLVO穩定效應的推算,當水泥漿體中的Zeta電位絕對值大于20mV時漿體才能保持分散穩定狀態[3].而對于摻加了PCE的穩定漿體而言,實測Zeta電位絕對值卻小于10mV[3-5],且PCE用量低,而體系卻具有比摻加傳統減水劑更好的分散穩定性,這是用DLVO穩定效應所不能解釋的.1997年,Yoshioka等[3]及Uchikawa等[6]先后通過對水泥顆粒間范德華力(Fa)和靜電作用力(Fes)的計算,證明摻加PCE的水泥漿體Zeta電位所產生的排斥力不足以克服水泥顆粒間的范德華力.因此,他們開創性地引入了膠體穩定理論中的空間位阻概念,認為PCE分子通過陰離子型主鏈吸附于水泥顆粒及其水化產物表面,而側鏈則伸展進入液相,在水泥顆粒表面形成一層較厚的聚合物分子吸附層,當水泥顆粒相互靠近至吸附層產生重疊時,便產生了空間位阻斥力.這種穩定效應被稱為空間位阻效應,如圖2(d)、(e)所示.

圖2 聚羧酸系減水劑作用機理示意圖Fig.2 Schematic of working mechanism of polycarboxylate superplasticizer[1]

2 基于空間位阻效應的PCE構效關系研究

繆昌文等[7]從“結構”、“分散”及“吸附”三者關系的角度出發,較詳細地闡述了PCE的構效關系.本文在此基礎上進行總結與補充,內容如下.

2.1 結構與分散

從空間位阻效應的解釋來看,具有長側鏈且側鏈密度高的PCE分子理應具有更強的空間位阻效應并表現出更好的分散性能.Kinoshita等[8-11]的研究結果也確實指出,具有較長側鏈的梳狀共聚物具有更好的分散性能,但分散保持性相對較差.Nawa等[12]則指出,側鏈長度對產品分散性能的影響依賴于主鏈的化學特性:對于馬來酸酐基PCE,側鏈長度越短,分散性能越佳;而對于(甲基)丙烯酸基PCE,側鏈長度越長,產品分散性能越好.孫振平等[13]的研究結果表明:當側鏈長度相同時,隨著側鏈密度的減小(即酸醚比增大),PCE分散性能先增大后減小;而當側鏈密度相同時,隨著側鏈長度的增大,PCE分散性能也是先增大后減小,但差異并不顯著;分散性能最佳的PCE為酸醚比4∶1(質量比)、側鏈相對分子質量3400的產品;且隨著側鏈長度的增大,為使PCE獲得較佳的分散性能,應降低其側鏈密度.冉千平等[14]認為,在低水膠比條件下,長側鏈共聚物的分散性能要優于短側鏈共聚物,而在高水膠比條件下,兩者之間并沒有顯著區別.

2.2 結構與吸附

2.3 吸附與分散

減水劑作為一種表面活性劑,其發揮分散作用的前提是在水泥顆粒及其水化產物表面發生吸附,即減水劑通過“吸附-靜電斥力/空間位阻-分散”的方式發揮分散效果.因此,研究減水劑的吸附特性對研究其分散效果具有重要意義.

Flatt等[17]將存在于新拌水泥漿體中的PCE分為3部分:第1部分為穿插于早期水化產物中形成有機礦物相(organo-mineral phase,OMP)的PCE,該部分PCE無分散作用;第2部分為吸附于水泥顆粒及水化產物表面的PCE,主要發揮分散作用;第3部分為游離于漿體孔溶液中的PCE,主要發揮分散保持作用,且在較高PCE摻量下,該部分PCE有可能對拌和物流變性產生顯著影響.Kim等[18]也指出:游離于漿體孔溶液中的減水劑分子可能對水泥顆粒起到額外的排斥作用,從而進一步提高漿體的流動性,但針對該部分減水劑分子如何發揮額外的分散作用,文中并未進一步介紹.

目前,PCE吸附特性研究的主要技術手段為總有機碳(TOC)分析,即根據PCE吸附前后溶液中碳濃度的差值計算得出PCE的吸附量.因此,該方法測得的吸附量為第1部分PCE與第2部分PCE吸附量的總和,即利用差值法獲得的PCE吸附量并非對分散起直接作用的有效吸附量,而僅僅是表觀吸附量.

關于PCE“吸附與分散”研究的另一熱點及難點問題是,PCE在水泥顆粒及其水化產物表面的吸附狀況及吸附構象研究.Plank等[19]的研究表明,PCE在水泥顆粒表面的吸附呈不均勻分布,即PCE主要吸附在水泥顆粒表面的鋁酸鹽礦物相上或鈣礬石(AFt)等帶正電荷的水化產物表面.原子力顯微鏡(AFM)技術是研究PCE在顆粒表面吸附構象的重要手段,Kauppi等[20]利用直徑為65μm的MgO球形探針測量了空間位阻效應的作用范圍,并得出PCE的吸附層厚度約為1.5~5.0nm.Houst等[21]利用AFM技術測得PCE的吸附層厚度約為PCE分子流體力學半徑的30%~50%,并由此推斷PCE分子通過主鏈上的負電荷吸附于水泥顆粒表面,而側鏈伸展在溶液中.Peng等[22]利用X射線光電子能譜(XPS)配合氬離子刻蝕技術得到碳元素在石膏表面的縱向濃度分布,進而得知聚合物在石膏樣品表面的吸附層厚度.其試驗結果表明,萘系減水劑與PCE在石膏表面的吸附層厚度分別為12.0、 7.5nm ,這與前述AFM技術所測得的吸附層厚度在量級上相同.

與此同時,Ferrari等[23]利用AFM技術測試了不同電解質溶液中PCE對不同尺寸SiO2探針與AFt之間作用力的影響.實測結果表明:對于粒徑為10μm的SiO2探針,摻加PCE并未顯著改變探針與AFt之間“距離-作用力”關系曲線,且在某些電解質溶液中還出現了吸引力;而對于粒徑為10nm的SiO2探針,未摻加PCE時,探針與AFt間“距離-作用力”關系曲線在某些電解質溶液中出現了吸引力,但摻加PCE后,探針與AFt間則未出現過吸引力;由此認為試驗所用PCE的空間位阻效應無法補償大顆粒間的范德華力與靜電引力作用.且文中隨后關于吸附有PCE的AFt顆粒與粒徑為10μm探針間的“距離-作用力”理論關系曲線中,其出現吸引力的距離范圍又與實測結果中出現吸引力的距離范圍有較大出入.

綜上可知,基于空間位阻效應的PCE構效關系研究大多是通過宏觀試驗數據以及理論分析的方式間接獲得.一方面,由于不同研究人員選用的原材料特性差異、測試方法及測試環境不同等原因,使得許多試驗結論并不一致;另一方面,在PCE空間位阻效應的分析中存在許多假設,并且計算公式中的關鍵參數并不確定,特別是PCE在水泥顆粒表面的有效吸附量、吸附構象、吸附層厚度以及吸附層覆蓋情況都存在很大的不確定性,導致實測結果與理論分析結果存在一定差異.

3 PCE作用機理的相關探索

3.1 潤濕作用

由于減水劑多為陰離子型表面活性劑,因此將其加入拌和水中能夠顯著降低拌和水的表面張力,進而也降低了拌和水與水泥顆粒間的界面張力,而水泥顆粒表面被拌和水潤濕是表面能降低的過程,倘若整個體系在某一瞬時的自由能為定值,則拌和水與水泥顆粒間界面張力越小,拌和水在水泥顆粒表面的潤濕面積就越大[24].當減水劑溶于拌和水中時,拌和水在水泥顆粒表面的快速潤濕有利于減水劑分子在顆粒表面發生吸附,進而有望更快地發揮其分散作用.水亮亮等[25]研究了不同類型減水劑分散效果發揮速率與其相應拌和水表面張力間的關系,試驗結果表明兩者之間并無良好的對應關系,即表明潤濕作用對減水劑的分散性能影響較小.

3.2 潤滑作用

Sakai等[26]及Ushiro等[27]在研究低水膠比條件下水泥漿體流變性能時發現,漿體孔溶液中未被吸附的減水劑同樣能夠提高漿體流動性,但文中并未闡述其詳細的作用機理.Lange等[28]、Van Damme等[29]及Lootens等[30]認為,漿體孔溶液中未被吸附的PCE通過潤滑作用提高了漿體的流動度.Lange等[31]選用聚乙二醇單甲醚甲基丙烯酸酯(MPEGMA)、聚乙二醇單甲醚甲基丙烯酸酯均聚物(PMPEGMA)及聚乙二醇單甲醚(MPEG)這3種不會在水泥顆粒及其水化產物表面發生吸附的聚合物,研究了三者單獨使用以及分別與酯類PCE混合使用時對水泥漿體的分散作用,所有的凈漿分散試驗均采用0.30的水灰比.研究結果表明:將上述3種聚合物單獨添加到水泥漿體中時,3種聚合物既不會發生吸附也不會對漿體起到分散作用;但將3種聚合物分別與酯類PCE同時加入水泥漿體中時,3種聚合物均能提高PCE的分散性能.據此,Lange等[30]認為這3種不發生吸附作用的聚合物通過潤滑作用提高了PCE的分散性能,但該研究并未證明未被吸附的PCE也對分散起作用.

3.3 擠出排空效應

Lewis等[32]在研究聚電解質對水泥漿體懸浮液流變特性的影響時發現,實測漿體流變特性與預計結果存在不一致性.為此,他們考慮了顆粒間的范德華力、靜電斥力以及空間位阻效應,并認為空間位阻效應起主要作用,但該效應僅限于那些吸附了減水劑分子且粒徑不大于1μm的顆粒.于是他們認為水泥懸浮體系中的細小膠粒以及漿體中未被吸附的PCE分子通過擠出排空效應(depletion effect)對大粒徑水泥顆粒起到了穩定作用.這可能是擠出排空效應首次應用于水泥懸浮穩定體系中并用于解釋體系穩定現象的報道,但Lewis等[32]并未對水泥漿體中可能存在的擠出排空效應做進一步研究.

Zingg等[33-34]利用高壓冷卻技術處理水泥漿體樣品,使水泥漿體水化早期的內部微結構得到完整的保留,再利用聚焦離子束納米X射線斷層攝影技術(focused-ion-beam nanotomography,FIB-nt)與低溫掃描電鏡技術(cryo-SEM)相結合的方法,首次完整展示了水泥水化早期懸浮顆粒的空間分布情況、早期水化產物形貌以及漿體微結構的形成情況.結果表明:對未摻PCE的水泥漿體,其早期水化產物在水泥顆粒表面產生沉淀并相互橋接,使新拌水泥漿體很快失去塑性并最終凝結硬化;而對摻加PCE的水泥漿體,其早期水化產物AFt尺寸較小,且大多存在于顆粒間隙溶液中,僅少量AFt沉淀于水泥顆粒表面;相較于水泥顆粒,摻加PCE且水化 6min 的水泥漿體中出現了大量粒徑小于500nm的亞微米級顆粒,其體積分數大約為10%.2種漿體內部微結構的顯著差異決定了兩者具有截然不同的流變特性,而這些亞微米顆粒的數量、分布及其與PCE之間的關系可能對體系流變特性起關鍵作用,這一點有待深入探討.

Shui等[1]指出,未被吸附的PCE及吸附有PCE的其他細小顆粒(如早期水化產物AFt)通過擠出排空效應對水泥懸浮分散體系的穩定起重要作用,并提出了擠出排空效應的示意圖,如圖3所示.

圖3 擠出排空效應示意圖Fig.3 Schematic of depletion effect[1]

由圖3(a)可見,在摻有PCE的水泥懸浮穩定體系中,相鄰水泥顆粒間隙溶液中存在大量未被吸附的PCE及其他吸附有PCE的細小顆粒(如早期水化產物AFt).當相鄰水泥顆粒相互靠近時,這些顆粒間隙溶液中的物質因無法繼續吸附而被不斷擠出并最終排空,屆時顆粒間隙中將只剩下溶劑,如 圖3(b) 所示.這一過程顯然是不可自發進行的.因此,在這些物質被擠出排空的過程中,相鄰顆粒間將受到排斥力作用,進而保證體系的穩定性,且排斥力作用范圍與上述物質的尺寸有關,可達數十納米或數百納米,甚至可達數微米.

4 結論與展望

目前,空間位阻效應仍被認為是PCE的主要作用機理,基于該機理展開的構效關系研究成果也大多得到了合理解釋,但PCE在水泥顆粒表面的有效吸附量、吸附構象、吸附層厚度及吸附層覆蓋情況等決定空間位阻效應大小的關鍵參數仍未得到確定.與此同時,研究人員也在積極探索PCE可能存在的其他作用機理并不斷進行完善,以期為PCE的性能提升及安全高效應用奠定理論基礎.