一半書卷一半血性 湖湘子弟的家國大義

玉然

“一群湖南人,半部近代史”。然而,為何是湖南人?大清王朝在太平天國摧枯拉朽的侵噬下命懸一線之時,為何是以曾國藩為代表的湘軍打得太平軍聞風喪膽一潰千里,讓清王朝得以續命半個世紀?不久后沙俄吞食新疆,為何是湖南人左宗棠率軍遠赴邊疆收復失地?甲午戰敗后,為何是以譚嗣同為代表的湖南人甘愿為維新變法流血犧牲?20世紀上半葉中華民族危亡之際,為何又是以毛澤東為代表的一群湖南人在風口浪尖力挽狂瀾,深刻影響了中國歷史的軌跡?

當我們撥開紛雜的表象,會發現湖南地域文化中有一種強烈的使命在肩的擔當,這是一種心懷天下的氣度,是一種敢為人先的壯志,是一種砥礪拼搏的蠻勁,是輕死重義的血性,是近現代湖南英雄人物輩出的文化根源。

兩千多年前,一個形容枯槁的行吟者愴然躊躇于汨羅江畔。一個漁父認出他就是楚國三閭大夫屈原,問他何以落魄至此。屈原答:“舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒,是以見放。”漁父聽后勸道,眾人皆醉,你又何必憂國憂民、與眾不同呢?屈原苦笑:“寧赴湘流,葬于江魚之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之塵埃乎?”終于公元前278年的五月初五,抱石自投汨羅江。

屈原之死,死于對家國擔當的執念。終其一生,他始終以復興楚國為己任。他曾欲輔佐楚王逐鹿中原,卻遭讒被疏;他明知改革會沖擊貴族的利益而招致禍患,卻為了楚國強盛不得不以一己之力去抗爭,終于被迫害流放。在楚才晉用的年代,他有足夠的理由離開,去尋找明君,實踐自己的政治主張,可他寧死也不愿背離楚國,仍然一步三回頭,期盼君王的幡然醒悟和召回。他憂國憂民,體恤蒼生,眼見楚國江河日下、人民飽受疾苦,“長嘆息以掩涕兮,哀民生之多艱”。公元前278年,楚郢都終被強秦所破,家國理想徹底幻滅,他憂憤交加,縱身一躍,將自己定格成中國歷史上最早的悲劇英雄。

屈原在湖湘大地行吟求索十八載,將自己憂國憂民、九死不悔的使命與擔當傾注于這片熱土。他的血脈與湖湘大地與身俱來的霸蠻與血性碰撞融合,造就了湖南人心憂天下、敢為人先的家國大義,以及卓勵敢死、堅韌不屈的浩然之氣,成為湖南人“勇于擔當”精神的內在支撐。

經文緯武:湖湘士人的雙面性格

在屈原之后的漫長歲月里,湖湘大地始終以未開化的“南蠻”形象在中原話語體系中保持著沉默,直到南宋時期湖湘學派的誕生。

從西晉滅亡后的五胡亂華,到安史之亂和宋室南渡,為躲避戰亂而大批南下的中原漢人陸續涌入,將中原文化“夾帶”到了湖南。而湖南在相對安定的環境下,經濟、文化漸次崛起,也吸引諸多文人大儒前來尋道講學。名盛一時的湖湘學派隨之形成。

湖湘學派雖為理學派的分支,卻殊異于一般的宋明理學與陸王心學,它強調“經世致用”,體現了湖湘大地特有的擔當意識。而由于南宋初年正處于異族入侵的戰爭年代,湖湘學派的經世追求就同勇武抗敵的現世訴求緊密聯系起來,由此產生了一種奇特的現象:湖湘士人往往是一半書卷氣,一半霸蠻勁,治世為著書立說的文人,亂世則成用兵打仗的將軍。

這種現象在湖湘學派形成之初就有鮮明的呈現。當時的湖湘學派大儒對兵學、軍政都表現出強烈興趣與普遍關注。南宋紹興元年(1131),“湖湘學派”創始人胡安國(1074—1138)就曾作《時政論》21篇獻宋高宗,表現了他在軍政問題上的深入研究。湖湘學派的一代宗師張栻(1133—1180),受其父張浚(抗金名將)影響,以“曉暢軍物”而著稱,屢次上書建議朝廷堅持抗金,“慨然以奮伐仇虜,克復神州為己任”(朱熹語)。主持岳麓書院期間,張栻還曾刻錄《孫子兵法》作為學生的教材,并親為作跋,號召學生研究法度、紀律、機謀、權變。

張栻立下的這一“經文緯武”的教學傳統,為岳麓書院歷代山長所繼承(如明代山長陳論便曾在書院開設射圃,以培育文可載道,武可安邦的賢才),從而成就了這所千年學府“地接衡湘,大澤深山龍虎氣;學宗鄒魯,禮門義路圣賢心”的大氣象與大格局。

在家國使命激勵下,至南宋危難之際,書生領兵打仗竟成一時之風氣。如張栻高徒衡陽人趙方,后來成為開禧北伐(1206)中的卓越將領,曾幾度令金兵折戟,取得大敗完顏賽布率領的十萬金兵、生擒主帥妻弟等輝煌戰績。另一位著名的岳麓弟子吳獵,也曾在開禧北伐中面對強悍的金兵指揮若定,盡顯“儒將”之風。

最為悲壯的一役發生在南宋德祐元年(1275)。其時蒙古兵揮師南下直逼潭州(長沙古稱),朝廷緊急起用因得罪權臣而被罷官的衡陽人李芾。有人勸李芾不必赴任,李芾悲憤慷慨陳詞:“我以家許國矣!”攜家眷赴難而去。

正是憑著一股“霸得蠻,舍得命”的狠勁,李芾在潭州城內防備空虛的情勢下,召集城內尚能作戰的軍民約三千人編為什伍,又約請湘西苗民為援,緊急備戰,嚴陣以待蒙古大軍。九月,元軍合圍潭州,李芾督率諸將分兵守御,城中丁壯皆編入隊伍,協同作戰,“矢盡則木石以繼,糧盡則捕鳥掘鼠充饑”。如是硬扎硬打,潭州城竟奇跡般地堅守了3個月之久。

除夕之夜,元軍終于破城。和李芾一道守城的長沙大儒尹谷,悲痛之下積薪閉戶,全家人舉火自焚。而李芾則坐熊湘閣中,令部將沈忠殺其眷屬,積薪焚尸,然后自刎而死,沈忠亦縱身火中。消息傳出后,全城官兵殺身殉國者甚眾。此役中岳麓書院的幾百儒生亦放下書本,“荷戈登陴,死者什九!惜死者姓名多不可考”。長沙百姓也堅強不屈,誓死不為元軍俘虜,“多舉家自盡,城無虛井,縊林木者,累累相比”。湖湘士人寧為玉碎的氣節由此可見。

湖湘學派的形成與興盛,將湖湘士人原始的使命與擔當意識納入“治國平天下”的儒家價值體系。經世致用、“經文緯武”傳統的誕生,成為幾百年后湖南人群體性崛起的濫觴。

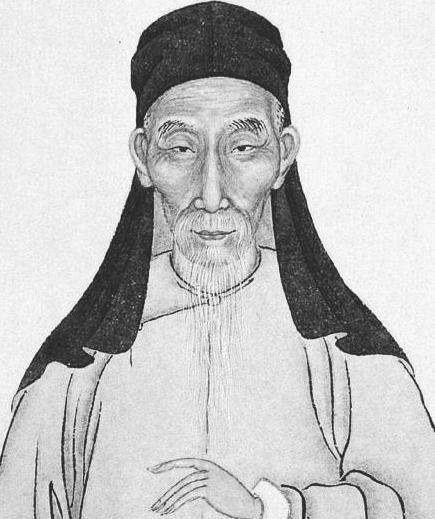

而在湖湘學派過渡到近代的過程中,王船山(1619—1692)是關鍵的一環。王船山即王夫之,湖廣衡州府衡陽縣(今湖南衡陽)人,因晚年隱居于衡陽石船山而得名。他青年時代肄業于岳麓書院。時值張栻高足吳獵的后裔吳道行(1560—1644,明朝滅亡后絕食而死)為山長,王船山在其指導之下,深刻悟學,成為南宋湖湘學派的真正繼承者和發揚光大者,名列清初三大儒之首。

然而這位天地大儒絕非一般印象中的軟弱文人。1644年清兵入關占領北京,年輕的王船山椎心泣血,數日不食,寫下《悲憤詩》一百韻。1648年,王船山懷著反抗民族侵略的滿腔義憤,與夏汝弼、管嗣裘等湖湘士人在湖南衡陽揭竿而起,武裝阻擊清軍南下,卻因力量單薄,很快被清軍打敗。隨后,王夫之投奔南明永歷王朝,卻在南明小政權的勾心斗角中處處碰壁,甚至差點被打擊陷害致死。

1651年,33歲的王船山終于斷絕了對南明小朝廷的幻想,輾轉潛回湖南,從此隱姓埋名于山野。他深居簡出,在衡山縣湘西草堂一心著書立說;如若出門,必手打雨傘,腳穿高跟木屐,以示其“頭不頂清朝的天,腳不踩清朝的地”,“懸續”于明朝。清廷下令剃發留辮,違者砍頭示眾,王船山抗拒躲避,堅決不剃發降清,竟得“完發以終”。其晚年所作《船山記》,以頑石自況,直抒其窮老荒山而堅貞不屈的心志,將湖湘士人忠烈的愛國主義情感與倔強的民族風骨坦露無余。

歸隱山野的王船山痛定思痛,以極大心力總結朝代敗亡的教訓。他認為國家的興亡是由社會的人心和世風所決定的,而嘉靖以后,心學成為科舉考試的內容,當時的士大夫多身居要職卻缺少責任意識,學風空疏,“置四海困窮而不言,而終日講危微精一之說”;“問錢谷不知,問甲兵不知”。因此他以“六經責我開生面,七尺從天乞活埋”的責任擔當和勇氣,立志匡維世教,厘正學風。他呼吁作為“四民之首”的士人應對國家興亡擔負起應盡的責任,進而萌生出對“經天緯地、建功立業”的豪杰人格的懇切呼喚。在王船山看來,做圣賢要先做豪杰,“納之于豪杰而后期之以圣賢,此救人道于亂世之大權也”。

身懷救世思想的王船山曾希望定傾扶危、得濟蒼生,卻無力回天。然其氣吞山河的主體精神卻同他不朽的學術思想一道流傳下來,給血性的湖湘大地成就后世偉業埋下了伏筆。

圣賢與豪杰:湘軍的鐵血榮光

康熙三十一年(1692)正月初二,王船山卒于湘西草堂。一個多世紀之后,他以一介大儒的號召力,成為后世湖湘文人推崇和爭相效法的“精神教父”,但在當時,王船山以大明余脈身份寫下的文字,自然無法見容于世,況且在康乾盛世繁華中,也沒有人愿意觸及那些沉重的義理,以致其震古爍今的思想長久地湮滅于世,直到一百多年后,被一個叫鄧顯鶴的湖南人打撈。1839年,《船山遺書》150卷在長沙開雕。翌年,第一次鴉片戰爭爆發。一個天崩地坼的時代呼嘯而來,與200年前大明國運危亡天地變色時期遙相呼應,船山學說又一次與時代精準契合。在漫長的沉默與孤寂之后,王船山擁有了一大批隔代崇拜者,《船山遺書》也一時被尋求救國之道的士人視作“千秋金鏡,帷幄珠囊”。

曾國藩是王船山最重要的“鐵粉”,也是將王夫之“圣賢”與“豪杰”型人格的雙重追求發揚到極致之人。

曾國藩成長的湘中大地,向以有血性、霸蠻、認死理為世人所知,“莫惹湘鄉人,惹了年都過不成”,可見湘中子弟之脾性。曾國藩自己也曾回憶,其家鄉民間多勇武之人,“曾家人人皆習武藝,外姓亦多打”。霸蠻勇武的個性與湖湘學派強烈的經世致用思想,及“圣賢豪杰”型人格追求相融合,給了曾國藩不一般的個性與視野。他在25歲便賦詩“匣里龍泉吟不住,問予何日斫蛟龍”,盡顯豪杰之氣與敢于擔當的意識。

20世紀中期,太平天國席卷大清半壁江山,將中國數千年來的禮儀、人倫、詩書、教化掃蕩怠盡,而維持統治秩序的武裝力量“八旗”“綠營”卻不堪一擊,滿朝文武百官亦唯唯退縮。危難之中,從未有過帶兵經歷的文人曾國藩秉承強烈的使命感站了出來。

其時咸豐帝為鎮壓起義,不得已啟動團練。而43個團練大臣中,唯曾國藩以“忠義血性”相呼號,以“王侯將相事業”為感召,“居閭里一呼,蹶起從之者萬余人”,應征者“皆拌棄妻子,為國效力,甚至有鬻田產、典衣服而來者”。以至楊度在《湖南少年歌》中曾如是描述當年投軍的狂熱:“城中一下招兵令,鄉間共道從軍樂……軍官歸為灶下養,秀才出作當兵客。”其結果便是“只今海內水陸軍,十人九是湘人子”。湖湘大地強大的主體擔當意識與尚武霸蠻的基因賦予了這片土地天然的軍人氣質,在這樣一個時間與時局奇點,一切看似瘋狂卻又順理成章。

既已委身軍營,就干他個驚天動地。曾國藩分析時局,決意仿明朝戚繼光帶兵之法,以書生領兵,鄉民入伍,建設一支別樹一幟的鐵血軍隊,以此一掃晚清軍政糜局,蕩平動亂,扶正大清國統于將傾。晚清歷史上最輝煌的一個群體——湘軍,由此巍然崛起。

在那個大動蕩時局中,湖南幾乎以一省之武力支撐起了整個搖搖欲墜的大清帝國,也由此開啟了湖南“省運大盛”之門。武功建樹之下,從湘軍中走出去的大學士、尚書、侍郎、總督、巡撫先后有30多人,二品以上武官數以千計,三品以下者則不計其數。左宗棠、胡林翼、曾國荃、羅澤南、郭嵩燾、劉長佑、劉蓉、李元度……無一不是一時之豪杰。

其中左宗棠尤其將湖南人的大格局與大擔當張揚到極致。左宗棠性格耿介,“剛直矯激”,做事猛,做人直,不弄虛,頗有特立獨行之風骨。作為一介書生,在一般士人汲汲于個人科舉功名之時,他卻“身無半畝、心憂天下”,數十年如一日地將主要精力用于自學研究輿地學、農學、軍事、海事等經世致用的學問,在湖南醴陵淥江書院做山長時,甚至自繪新疆地圖,將湖湘學派“治學當為國計民生致用”的使命意識體現得淋漓盡致。作為軍事統帥,為打造一支剛勇之師,擔當起匡復社稷主權的重任,他嚴格練兵,尤其強調練心、練膽、養氣,每逢大戰,便取霹靂手段,以“湖南蠻子”的凌厲與霸氣,將敵軍于瞬間壓垮,“像昆侖崩絕壁,似臺風掃寰宇”(毛澤東語)。此中氣貫長虹的膽識與擔當,又有幾人能與之匹敵!

左宗棠匡復社稷的不世功勛在他晚年達到巔峰。1867年,匪首阿古柏在新疆自封為王,公開挑釁清廷,俄國乘機占據伊犁,英國也虎視眈眈,意圖瓜分西北。左宗棠以68歲高齡之軀拍案而起,自薦領兵,抬棺出征,以“不破樓蘭終不還”的氣勢,帶領一幫湖湘子弟遠征西北,硬是虎口拔牙,搶回160萬平方公里的廣袤土地。進軍新疆期間,左宗棠命令將士沿途夾道植柳,連綿數千里,綠如幃幄,人稱“左公柳”。老友楊昌浚看到昔日沙丘戈壁的西域,楊柳成蔭,鳥鳴枝頭,當即作詩高吟:“大將籌邊尚未還,湖湘子弟滿天山。新栽楊柳三千里,引得春風渡玉關。”時人更有“天下不可一日無湖南,湖南不可一日無左宗棠”之語。

左宗棠年輕時自稱“今亮”,即當代諸葛亮,自詡“文章西漢兩司馬,經濟南陽一臥龍”。對此,梁啟超有過中肯評介:“說到左宗棠和諸葛孔明才華的高下,人們可能還有爭議,但說到對國家的貢獻,諸葛孔明就得甘拜下風了。”

湘軍綿延50年,跨越三代人,最盛時兵力達55萬,幾乎“湖南戶戶有湘軍”。湘軍縱橫全國浴血征戰的歷程,再一次錘煉了湘籍子弟的血性,開拓了湖南人的眼界,培養了湖南人救世拯時的家國大義。當大亂平息,幾十萬湖湘勇士回歸故里,將鐵血豪情注入這片本就剛烈的土地,于是,“從眼界到心胸,湖南終于徹底升華了” 。

輕死與重義:湖南人血灑大變革年代

以曾國藩為代表的一代湘軍剛落下帷幕,又一批湖湘豪杰輪換閃耀登場。在那場三千年未有之大變局中,湖南人心執家國大義,將個人生死置之度外,誓于無路處殺出一條血路,終成就了革命之千秋偉業。

第一個為革命流血者即湖南瀏陽人譚嗣同。譚嗣同不僅是一位崇文的文人學者,也是一位“喜言兵事”的任俠之士。他從小舞劍習拳,12歲開始隨“通臂猿”胡七與“義俠”大刀王五習武,13歲便作對聯:“惟將俠氣留天地;別有狂名自古今。”18歲后,他隨父親譚繼洵(1823—1901,咸豐十年進士,官至光祿大夫、湖北巡撫兼署湖廣總督)赴秦隴期間,接觸到邊防軍旅生活,更是滋生了“外御胡虜,內除秕政”的“霸王經世之略”。

1894年中日甲午戰爭,中國慘敗。1895年《馬關條約》消息傳來,譚嗣同悲憤異常,寫下“合向蒼冥一哭休”的泣淚詩句。有感于“中外虎爭,文無所用”,他自名“壯飛”,稱其居處為“壯飛樓”。為扭轉國運,他積極投身轟轟烈烈的維新變法運動。然而在盤根錯節的守舊勢力聯合絞殺下,維新運動百日而夭。其時慈禧囚禁光緒皇帝,怒而追殺維新派,康有為、梁啟超均倉促逃亡日本,唯譚嗣同仍一心同大刀王五策劃武力劫救光緒。事敗之后,眾人皆勸他逃走,譚嗣同卻決心一死以警醒國人。“今中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。有之,請自嗣同始。”抱著必死的信念,譚嗣同在其居所、瀏陽會館的“莽蒼蒼齋”靜候5天,終于被捕,幾日后便慷慨赴死。死前留下“去留肝膽兩昆侖”“有心殺賊,無力回天,死得其所,快哉快哉”之豪言。湖湘文化中重大義、輕生死的殉獻精神,在譚嗣同的引頸就戮中呈現得痛快淋漓。

在譚嗣同的刺激下,一批批湖湘士人開始走上武裝推翻清王朝、抵御列強侵略的道路,前仆后繼地血灑大變局時代。先是譚嗣同好友、瀏陽人唐才常,長沙人林圭等湖湘士人創立軍隊武裝起義,被壓制而殉身;之后又一大批辛亥豪雄群起,成為武裝暴動、起義的組織者和參與者。反清政黨同盟會的創會元老79人,來自湖南者20人。黃興、宋教仁、蔡鍔、陳天華、禹之謨、劉揆一、劉道一、蔣翊武、焦達峰等光耀世人的名字接踵而來,為湖南人的血性與擔當作了最好詮釋。

湖湘大地走出的諸多辛亥雄杰中,黃興是最具代表性的一位。1902年,當孫中山在海外為革命搖旗吶喊之時,留學日本的黃興也發出了“國種將亡,身家何在!”的呼號,并付諸行動,領導日本東京宏文學院的湘籍學生組成“土曜會”,鼓勵挺身殺敵,“從事用兵,以破壞現狀為出路”。

次年,黃興將傳承了數代的黃家偌大產業變賣,用這筆經費與章士釗、宋教仁等共創了中國國內第一個革命組織華興會,從此走上了職業革命家之路。華興會對外宣稱華興公司,打出的口號:“同心撲滿,當面算清”,暗含其“撲滿滅清”之決心。

1904年11月,慈禧七十大壽之際,朝野上下一片末世歡娛。黃興策劃在慈禧壽辰慶祝之日,將炸彈秘密地安裝在朝拜的桌子下,趁眾官朝拜之機,將其一網打盡。可是由于風聲走漏,起義還沒付諸實踐便宣告破產,黃興本人也被迫流亡日本。

在日本期間,黃興結識了孫中山,從此開始了兩人數年的精誠合作。1905年8月,中國同盟會在東京召開成立大會,會上推舉孫中山為總理,黃興為執行部庶務長。同盟會的成立使中國革命力量迅速壯大,從1905年到1910年,同盟會發動了9次武裝起義,孫中山在海外負責為起義募捐籌款,黃興則親臨指揮,身先士卒。當時的清政府雖已是強弩之末,但百足之蟲,死而不僵,身單力薄的革命黨人就這樣以舍我其誰的膽魄與強敵對抗,九死一生而不悔,屢敗屢戰而不棄。世人都說黃興是“常敗將軍”,然而正是這種“螞蟻撼大象”的悲壯之舉,將湖南人敢于犧牲的擔當精神體現得淋漓盡致。

1911年4月11日的廣州黃花崗起義注定是一場悲壯的革命行動。原計劃一千多人兵分十路的起義軍,到當天卻只剩下了100多人集結于黃興左右。革命黨周來蘇害怕海關盤查,竟將好不容易從日本購得的70余支精良步槍盡數扔入近海。在間不容發的關鍵時刻,黃興無暇審時度勢,為了對捐款華僑立信、為膽怯同志立勇、向勁敵立威,他一錘定音,決然發出了起義的命令。在這場明知失敗而為之的起義中,黃興率眾與百倍于己的清軍展開決死搏殺。其間,黃興右手二指被擊斷,但他忍住劇痛,用斷指的第二節扳槍機繼續射擊。眼見清軍漸漸合圍,黃興遂下令分三路,奮勇沖殺,終于突圍。

戰前,黃興抱著舍生取義之信念給孫中山草擬遺書:“誓身先士卒,努力殺賊,書此以當絕筆。”戰后,孫中山得知黃興幸免于難,甚為安慰,嘆道:只要黃興在,大事尤可為也!

大難不死的黃興愈挫愈勇,開始策劃兩湖起義。10月10日,武昌起義爆發。袁世凱調集大軍向武昌發動進攻,革命岌岌可危之時,黃興著眼大局,于28日急赴武漢,出任“革命軍戰時總司令”,率兩湖革命軍在漢陽前線與清軍血戰20余日,以單薄力量奮力牽制了清廷2 /3的兵力,為全國各地風起云涌的起義爭取了寶貴的時間,從而使革命轉危為安,保住了武昌起義的勝利果實。

隨后武裝革命勢如破竹,氣數已盡的大清王朝終于在革命黨人的炮火中畫上句號。1912年1月,南京臨時政府成立,一個新的時代到來。黃興也終以“創造共和”之不世功勛名列史冊。

而“再造共和”第一人,叱咤風云的湖湘書生蔡鍔(1882—1916),又何嘗不是以湖南人的沖天血性與家國大義成就事功——激憤賦詩“流血救民吾輩事,千秋肝膽自輪菌”,這是湖南人以身許國的大擔當;訓練新軍時強調培養軍人的精神,希以軍人的犧牲奉獻精神感染國民以求強國強民,這是湖南人以改造天下為己任的大氣度;在袁世凱篡權復辟后發動護國戰爭,以“失敗就戰死,絕對不亡命”之決心,率領三千子弟與十萬袁世凱軍隊死戰,這是湖南人輕死重義的大果決。

民間所謂“一部中國近代史,廣東人革命,浙江人出錢,湖南人流血”,語雖未必盡然,但至少也說明了人們對湖南人功績的肯定,及對其血性與擔當的認同。正如孫中山在評論湘籍志士時說:“革命軍用一個人去打一百個人,像這樣的戰爭,是非常的戰爭,不可以常理論。像這樣不可以常理論的事,是湖南人做出來的。”霸蠻剛烈、敢于擔當的湖南人為辛亥革命做出了巨大的貢獻與犧牲,也成就了這改天換日的千秋偉業。

家國天下:湖南人挺起中國的脊梁

然而新生的中華民國并未迎來現世安穩。軍閥混戰的戰火才平息,外敵入侵又將中華民族拖至生死存亡的邊緣。民族危難再一次激化了湖南人救亡圖存、濟世匡民的強烈意愿,無數仁人志士秉承“天下興亡,匹夫有責”的使命感,于危難中挺起了中國的脊梁。

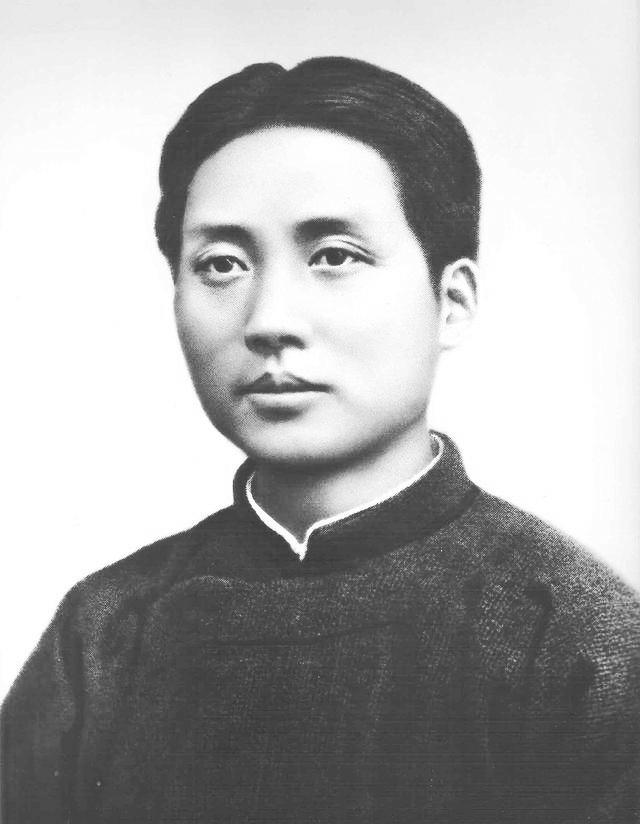

少年毛澤東是從一本小冊子里深刻感受到國之危難的。其中講到日本占領高麗與臺灣,中國失去安南、緬甸等。小冊子開頭一句便是“嗚呼,中國其將亡矣!”家國之痛如閃電擊中這個山村少年的脊梁,激發了他懵懂的救世理想。他給自己取名“子任”,決意“以天下為己任”。

1911年春,青年毛澤東肩挑一擔行李,從偏遠的韶山沖來到省城長沙。一個全新的世界向他呼嘯而來。在這里,他對百年國恥有了刻骨銘心的感受,對苦難沉重的中華民族有了深刻的認識;他第一次看到了世界地圖,從此救世理想有了更廣闊的視野。

1914年,毛澤東來到了湖南第一師范。在這里的4年間,他遇到了人生最重要的恩師之一楊昌濟。楊昌濟把他的家國理念,以及對先賢王船山、曾國藩的崇拜悉數灌輸給了這位得意弟子,引導他探索救國救民的“大本大源”。毛澤東原本懵懂的家國理想,慢慢有了分明的脈絡。1918年4月在一師畢業前夕,他和同學蔡和森(1895—1931,湖南雙峰人)組建新民學會,喊出了“改造中國和世界”的豪壯宣言。在與同仁創辦的《湘江評論》發刊詞中,毛澤東大聲疾呼:“天下者我們的天下,國家者我們的國家,社會者我們的社會。我們不說,誰說?我們不干,誰干?”盡顯湖南人的霸氣與擔當。

而此時甲午戰敗的慘痛記憶猶在眼前,日本全面侵華已在步步緊逼。“吾湘變,則中國變,吾湘存,則中國存”的殉道救難氣概和救亡圖強的責任感深深地影響著以毛澤東為代表的湖南青年。1915年,聞聽袁世凱與日本簽訂滅亡中國的“二十一條”,長沙學生編印了揭露日本侵華野心和袁世凱賣國罪狀的《明恥篇》一書,進行反日反袁宣傳。毛澤東在該書的封面上,奮筆疾書了16個字“五月七日,民國奇恥:何以報仇,在我學子!”1916年7月25日,毛澤東致信同學蕭子昇時,更是沉痛預言“二十年內,非一戰不足以圖存……”

正是基于對日本侵略的清醒認識和強烈的民族擔當意識,毛澤東自始至終以“磨礪以待日本”的不屈信念,領導中國共產黨抗敵御辱,在全民抗戰中發揮了中流砥柱的作用——

“九一八事變”后,毛澤東領導中國共產黨最早向日本侵略者發出了宣戰令:“以民族革命戰爭驅逐日本帝國主義出中國”,吹響了抗敵御侮、保種衛國的第一聲號角。1936年西安事變爆發后,在紅軍內部殺蔣報仇的呼聲中,毛澤東以國家、民族大業為重,力排眾議,推動和平解決西安事變。“七七事變”次日,毛澤東亦于第一時間致電國民黨軍北平第29軍軍長宋哲元等,“紅軍戰士,義憤填膺,準備隨時調動,追隨貴軍,與日寇決一死戰!”進而推動抗日民族統一戰線的形成。1938年,北平、天津、太原、上海、南京等城市相繼陷落敵手,國內抗戰情緒迷茫之時,毛澤東揮筆寫就《論持久戰》,“積小勝為大勝,以空間換時間”的思想由國民政府軍事委員會通令全國,成為抗日戰爭中的戰略指導……

正如習近平所言:毛澤東“是從近代以來中國人民抵御外敵入侵、反抗民族壓迫和階級壓迫的艱苦卓絕斗爭中產生的偉大人物”,他的思想如黑暗中的一束光,照亮了革命前途。

而在毛澤東周圍,團結著一大批湘籍革命先驅,劉少奇、彭德懷、賀龍、羅榮桓、粟裕、陳賡、黃克誠……他們與國民黨內的程潛、唐生智、陳明仁、陶峙岳等湘籍將領,或神出鬼沒地穿梭于敵后抗日戰場,或縱橫馳騁在正面戰場,成為威震敵膽的民族力量。

在這些耳熟能詳的英雄身后,還有萬千湖南人浴血赴國難的身影。據統計,全面抗戰八年,只有3000萬人口的湖南,奔赴疆場者210萬,比例為全國之最。霸蠻的湖南人在家國危難之際萬眾一心、抗戰圖存的家國大義與血薦軒轅、壯我河山的犧牲精神,在抗戰史上寫下了濃墨重彩的一筆。

正是因為湖南人的拼殺與犧牲,1938年便從東北長驅直入打到湖北的日軍,在進犯湖南時遭遇到了最激烈的抵抗。其間歷經6次會戰,占全國正面戰場22次會戰的1/4強。

以長沙會戰為例,1939年9月發動第一次長沙會戰時,日軍第11軍司令官岡村寧次揚言“一個星期占領長沙”,結果卻是鏖戰5年,歷經4次慘烈會戰,直到1944年才將長沙攻陷。這4次長沙會戰,湖南戰區將官在主帥薛岳指揮下,以“一寸山河一寸血”的實際行動死守長沙;而百萬三湘兒女則同仇敵愾,以“焦土抗戰”的悲壯氣概與敵周旋,日軍所過之處,民眾自覺堅壁清野,放水淹沒良田,挖路毀橋,“不準敵人走湖南的路,不準敵人住湖南的屋,不準敵人食湖南的米”。他們自發配合守軍,偵察敵情、運送軍糧彈藥、救護受傷官兵,甚至武裝殺敵(在第三次長沙會戰中,便有數百民團消滅日軍撤退中的一個中隊的戰例),更有數十萬湖湘子弟在兵員損失中應征補入第九戰區部隊,保證了部隊的持久戰斗力。

湖南人的誓死抵抗讓日軍膽戰心驚,以至于日軍曾將湘北地區稱為“魔窩”。占領長沙后,第六方面軍參謀長宮崎周一曾心有余悸地對司令官岡村寧次說:“湖南人自尊心強,富于尚武風尚。”在湖南屢次受挫的岡村寧次深表贊同。

常德會戰、衡陽保衛戰、湘西大會戰(雪峰山會戰)等幾大戰役中,湖南抗戰軍民亦以寧死不屈的民族氣節,以血戰到底的英勇氣概,讓湖南成為日軍的夢魘。

湖南6次會戰,日軍先后投入兵力60余萬人次,傷亡20多萬人,占全國殲敵總數近1/2。6次會戰后,日本如強弩之末,再也沒有能力和信心組織強有力的攻勢作戰。而三千萬湖湘兒女也為抗戰犧牲累累。在全國范圍內,國軍正面戰場,少將以上軍官犧牲115人,其中湖南籍占1/3。湖南人民亦為抗戰,全省共傷亡262萬多人,其中死亡92萬余人,重傷170余萬人,犧牲人數約占全國的1/10。

1944年3月5日,湖南省政府主席、第九戰區代司令長官薛岳在國民政府行政院會議發言中評價:“湖南省戰時對國家貢獻居全國之冠!”話畢,與會者全體起立,掌聲經久不息。

日本宣布投降后,受降地最初選在江西玉山。但國民政府高層人士多有異議,最后蔣介石臨時將受降地點改在湖南芷江。這是對抗戰期間付出重大犧牲、做出重大貢獻的湖南的高度肯定。

“若道中華國果亡,除非湖南人盡死。” 數千年流淌在湖南人血脈中的心憂天下的情懷,賦予了這一地域澎湃洶涌的能量。每當強敵當前,湖湘文化中以命相搏、奮起抗爭的使命感與擔當意識便得到極大喚醒。而進入和平年代,三湘兒女仍以“吃得苦,霸得蠻,扎硬寨,打硬仗”的使命與擔當奮戰在各個領域。“雜交水稻之父”袁隆平憑著簡陋的條件,數年如一日泥水裹腿躬耕在湖南安江的試驗田里,在上萬次測試后終于尋得雜交水稻的奧秘,靠的是解除中國十幾億人口口糧危機的使命與擔當;“電視湘軍”“出版湘軍”“動漫湘軍”“演藝湘軍”“制造湘軍”“體育湘軍”的不斷崛起,靠的還是一代代湖南人敢為人先砥礪拼搏的勇氣與擔當。在中華民族偉大復興的征程上,只要人人肩膀能負重、敢擔當,必將匯聚大能量,成就大輝煌。