鋼琴曲《春舞》的節奏形態分析

熊丹 (重慶師范大學音樂學院)

鋼琴曲《春舞》,是孫以強先生在1980年赴新疆采風后創作的,是一首具有新疆風格的作品。作品中隨處可見的“新疆節奏”,是其重要的音樂構成要素,也可以說是該作品的精髓,為塑造音樂形象提供了有力的支撐。從該作品的已有研究成果來看,多是側重于演奏技法的研究、或從整體上分析其音樂創作特點。雖然節奏方面也有所提及,但單從節奏形態的角度來研究其音樂特點卻鮮有成果。因此,本文力圖從節奏形態的角度對節奏進行細致分析,發掘其獨特的民族音樂性格。

一、弱起節奏

弱起節奏是指從弱拍或者拍子的弱位開始而形成的節奏。弱起能突出節拍的重音,造成力度上由弱至強的強烈對比。鋼琴曲《春舞》采用的是縮減再現的復三部曲式節構,無論是每一個大的部分,即引子、首部、中部、再現部,還是每一個能劃分的小部分,即在首部、中部、再現部中劃分出的次級結構,都是以弱起開始。

(一)從弱拍的弱位進入

整首樂曲都采用了2/4拍,引子、首部、再現部以及首部中各個次級結構,均是以第二拍的后半拍即弱拍的弱位開始。引子以兩個十六分音符弱起至附點四分音符(XX│X. X│),在突出了后面附點四分音符的強拍重音感的同時,也使旋律的向前推進更加流暢,表現春天來了萬物逐漸蘇醒的過程。在首部、再現部以及首部中各個次級結構中,十六分音符或八分音符弱起至四分音符(XX│X和X│X)的節奏,配合左手連續的切分節奏進行,旋律仿佛是輕盈的舞步。

(二)從弱拍進入

中部第一段是從第二拍即弱拍上進入,在小快板(Allegretto)速度的指引下,四個十六分音符的音階上行模式的弱起(XXXX-│XXX),使旋律更加歡快、有力。

(三)從強拍的弱位進入

中部的第二、三段則是從第一拍的后半拍,即強拍的弱位開始(0X XX│XX XX),這里雖然是一個完全小節,但從節奏形態來看,仍然是屬于弱起節奏。雙手八分音符的同步或跟隨式進入,將旋律推向了高潮,為我們展現出一幅歡騰、熱鬧的舞蹈場景。

弱起在我國維吾爾族民歌中運用得十分廣泛,這與維吾爾族的語言有關,維吾爾族許多單音節詞中的重音在最后一個音節上。維吾爾族民歌曾有“無弱起節奏不成歌”的說法,《春舞》中通篇使用的句頭弱起與之完全契合,將這一特點體現得淋漓盡致。

二、切分節奏

切分節奏在許多民間音樂中被廣泛使用,如蘇格蘭民間音樂、非洲的黑人音樂、爵士樂以及我國朝鮮族、維吾爾族等民間音樂,它能夠非常形象地描述出人們在進行民間舞蹈過程中的擊掌、跺腳、扭身等動作。我國新疆的維吾爾民族能歌善舞,其音樂節奏往往與勞動、舞蹈有著密切聯系,并多以各種各樣的切分節奏為主要特點,具有強烈的律動感。孫以強先生的《春舞》大量使用了切分節奏及切分手法來揭示新疆維吾爾族音樂的內涵。

(一)一拍內的節奏

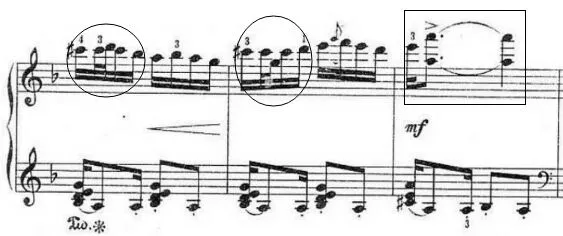

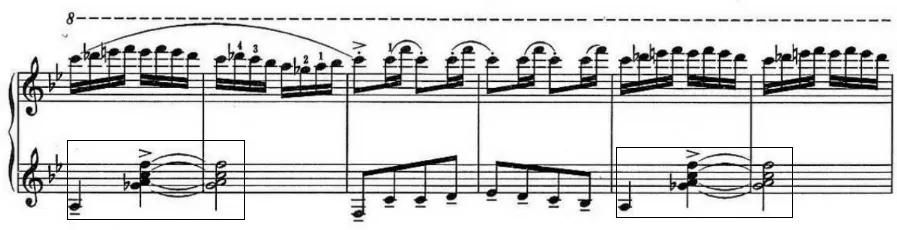

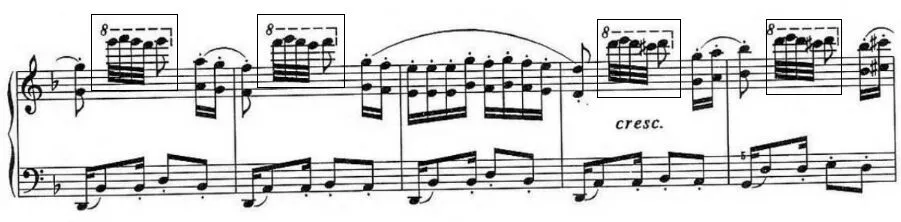

一拍內的切分節奏主要有兩種形式:XXX和XX.。在這首樂曲中,XXX常與兩個八分音符的節奏相結合構成節奏型XXX XX。這種節奏型具有切分性舞蹈節奏特征,一動一靜的律動在我國維吾爾民間音樂中運用得相當普遍,被稱作“麥西熱普節奏型”①。在首部、再現部中,作曲家將此節奏型幾乎貫穿于左手的伴奏音型中,且在切分音上使用跳音,并用連線將第1個音與切分音相連接(譜例1前三小節低聲部),使得這“張”與“馳”更加明顯,大大增強了音樂的律動感,這也似乎讓我們看到了萬物復蘇后開始慢慢舞動的景象。另外,再現部第一段188-199小節(譜例2低聲部)左手使用了XXX XX的變形模式:0XX X和0XX XX。該樂句是主題的變化再現,增加了一個聲部,從縱向上看,主題旋律是在第一或第二聲部,休止符的使用有助于突出旋律聲部在強拍上以八度內三和弦形式表現的重音。

譜例1 第35-39小節

譜例2 第188-199小節

譜例2中,第188-193小節右手第2拍上運用了XX.的節奏,從橫向上看是用在由四個十六分音符組成的音階式下行旋律之后,切分音充當了“剎車”的作用;從縱向上看是為了更加突出中間聲部的主題旋律。此外,首部和再現部的第二個段(見譜例1第四小節第一拍),右手雖然包含有兩個聲部,但若把第一拍上的這兩個聲部看成一個整體,其復合節奏仍然是XX.。

(二)一小節內的切分節奏

譜例3 第51-53小節

(三)跨小節的切分節奏

譜例4 第104-109小節

(四)具有切分音響的節奏

三、其它典型節奏

(一)附點節奏

1.X. X:引子中兩個樂句都以十六分音符弱起至附點四分音符(XX│X. X│),除了本身強拍的重音感外,較長的時值以及弱起不僅加強其重音效果,還使該音具有引力的作用。

2.X. X XX:可看成是來派爾④節奏型X. X 0X的變形模式,在首部和再現部的第二段中,左手運用了此節奏型(見譜例1第五小節),它與右手的切分節奏在縱向上形成了良好的節奏對位。

(二)十六分音符節奏

四個十六分音符的節奏樣式XXXX幾乎貫穿全曲,從單位拍來看,是將四分音符均分成了四個十六分音符,整個節奏形態呈現出較穩定的狀態。一分為四的節奏劃分增加了發音點的密度,使得節奏的緊張度有所加強,尤其在中部,連續的十六分音符節奏的快速行進,將全曲推向了高潮。

(三)帶有裝飾性的節奏

作品中帶有裝飾性的節奏主要出現在首部中,其主要特征是加入時值較短的三十二分音符。首部中段50-53小節(見譜例3前兩小節)是在常用的節奏型中添加三十二分音符,結合音高來看,該節奏具有波音或復倚音的裝飾效果。譜例5中再現段57-66小節的節奏形態是四個三十二分音符和一個八分音符的組合,從音高角度來看是一個回音式的起伏線條。

譜例5 第61-65小節

(四)變化性的節奏

通過對節奏形態的詳盡分析,不難發現鋼琴曲《春舞》中典型的節奏形態是弱起和切分,并以此作為主導節奏貫穿全曲。此外,作曲家還廣泛使用附點節奏、均勻的四十六節奏、以及帶有裝飾性、變化性節奏形態,豐富了節奏的類型,并與主導節奏一起塑造音樂形象。總之,全曲所用各類節奏形態,與新疆維吾爾族音樂的節奏元素密切相關,表現出歡快、熱烈、動感十足的音樂性格,凸顯出鮮明的民族音樂風格。

注釋:

① 麥西熱甫:是新疆維吾爾民族的一種以歌舞為主的娛樂活動,其典型節奏為X X X XX。

② 楊儒懷.音樂的分析與創作(上冊)[M].北京:人民音樂出版社,1995.

③ 趙彬宏,吳桐.德沃夏克《第九交響曲》切分節奏分析[J].音樂探索,2007,(01).

④ 來派爾:一種舞蹈形式,2/4拍,輕快活潑,常用兩種節奏形式:X. X 0X和XXXX XX。