側(cè)補(bǔ)光對(duì)疊層籠養(yǎng)種雉產(chǎn)蛋與死淘性狀的影響

袁紅艷,衛(wèi)龍興,戴連群,張春華,洪云超

(1.上海欣灝珍禽育種有限公司 201400;2.上海市奉賢區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 201400)

雉,俗稱山雞、野雞,學(xué)名環(huán)頸雉,是一種在我國廣泛分布的珍稀禽類。 雖然雉的人工養(yǎng)殖在我國具有悠久的歷史,但真正開展規(guī)模化養(yǎng)殖則始于上世紀(jì)七十年代末期,至今也僅40 年時(shí)間。 早期的雉人工養(yǎng)殖主要采用地面平養(yǎng)、自然交配的模式,每羽種母雉年均產(chǎn)蛋約40 枚、年提供鍵雛約30 羽左右,生產(chǎn)水平較低;本世紀(jì)初開始,國內(nèi)部分大型養(yǎng)殖場開始嘗試多層階梯籠養(yǎng)和人工授精模式,種雉飼養(yǎng)密度和生產(chǎn)水平得到了顯著提升,每羽種母雉的年均產(chǎn)蛋量達(dá)到了80~90 枚, 年獲鍵雛60 羽以上,與傳統(tǒng)模式相比幾近翻番。

近幾年,隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,國內(nèi)部分大型養(yǎng)殖企業(yè), 如上海欣灝珍禽育種有限公司等開始致力于將階梯式籠養(yǎng)改為三層層疊式飼養(yǎng), 并增設(shè)了雞舍內(nèi)環(huán)境智能控制等技術(shù)設(shè)施,從而顯著提升了種雉飼養(yǎng)密度和生產(chǎn)水平。 但在應(yīng)用層疊式種雞籠飼養(yǎng)過程中,由于層疊式雞籠承糞帶、料槽、籠架等的遮擋,傳統(tǒng)光照模式與制度已不能滿足中、下層種雉對(duì)光照強(qiáng)度的要求,必須通過其他方式進(jìn)行補(bǔ)光來解決這一問題。

為全面了解光照強(qiáng)度不足對(duì)層疊式籠養(yǎng)種雉產(chǎn)蛋、 死亡、淘汰等生產(chǎn)現(xiàn)狀的影響、 初步探討采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)對(duì)提高層疊式籠養(yǎng)種雉生產(chǎn)現(xiàn)狀的作用, 筆者于2017 年~2018 年間組織開展了一輪層疊式籠養(yǎng)種雉采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)對(duì)產(chǎn)蛋、 死淘性狀影響的比較試驗(yàn)。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 試驗(yàn)雞舍

試驗(yàn)隨機(jī)選用上海欣灝珍禽育種有限公司保種雞場種7和種8 兩棟標(biāo)準(zhǔn)雞舍作為試驗(yàn)雞舍; 兩棟雞舍均為長60m、寬12m, 飼養(yǎng)設(shè)備采用廣州廣新的三層層疊單雞單籠式種雉飼養(yǎng)籠,橫向并行五列,每棟雞舍可一次上籠6690 羽種母雉;采用內(nèi)環(huán)境智能控制系統(tǒng)、行車式自動(dòng)喂料、乳頭式飲水、承糞帶干清糞; 光照模式采用在走道中間離地1.8m 高處安裝一盞6W 可調(diào)式LED 白枳燈泡、盞距3m 的傳統(tǒng)光照模式,在調(diào)節(jié)LED 白枳燈泡功率最大時(shí),照度計(jì)實(shí)測(cè)燈泡下、垂直地面1.5m、1m、0.5m 和0m(分別對(duì)應(yīng)層疊式雞籠上層、中層、下層和地面)高度的光照強(qiáng)度為330Lux、82Lux、25Lux 和0Lux。

1.1.2 試驗(yàn)用雞

采用該公司自繁自育雉雞新品種“申鴻七彩雉”父母代擴(kuò)繁群青年種雉,2017 年4 月13 日出雛,公司青年雞場育雛育成;期間按照免疫程序和保健手冊(cè)做好各類疫苗免疫及驅(qū)蟲等工作;2017 年10 月6 日(176 日齡)進(jìn)行第三次選種并上籠,且兩棟試驗(yàn)雞舍同期滿籠。

1.2 方法

1.2.1 分組

隨機(jī)將種7 舍設(shè)為試驗(yàn)組雞舍、種8 舍設(shè)為對(duì)照組雞舍;兩雞舍為相同面積、相同飼養(yǎng)設(shè)備、相同飼養(yǎng)環(huán)境、相同入舍雞數(shù),并由同一飼養(yǎng)團(tuán)隊(duì)管理。

1.2.2 試驗(yàn)組雞舍側(cè)補(bǔ)光設(shè)施改造

在試驗(yàn)種雉入舍前,對(duì)試驗(yàn)組雞舍種7 舍進(jìn)行側(cè)補(bǔ)光改造,方法是在每列雞籠的第二層料槽外側(cè)安裝一排2W 的可調(diào)光LED 燈,盞距2m,光照朝向?qū)?cè)雞籠的中下層種雞籠,并與雞舍內(nèi)光照系統(tǒng)同步控制。 雞舍內(nèi)其他設(shè)施不變,對(duì)照組雞舍種8 舍則未作任何改造。

試驗(yàn)開始前,選擇相同位點(diǎn)(位于試驗(yàn)、對(duì)照二組雞舍內(nèi)同一列位的兩盞燈泡中間位置的同一組位), 采用照度計(jì)實(shí)測(cè)上、中、下三層籠位的料槽內(nèi)側(cè)上方20cm 處(種雉正常采食的頭部位置)的光照強(qiáng)度。 兩棟雞舍相同位點(diǎn)的實(shí)測(cè)光照強(qiáng)度見表1。

表1 試驗(yàn)、對(duì)照二組雞舍相同位點(diǎn)光照強(qiáng)度匯總表

1.2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

1.2.3.1 產(chǎn)蛋數(shù)

每天詳細(xì)記錄試驗(yàn)組和對(duì)照組種雉的產(chǎn)蛋數(shù)及破損蛋、軟殼蛋、沙殼蛋數(shù)量。

1.2.3.2 死亡數(shù)

每天詳細(xì)記錄試驗(yàn)組和對(duì)照組種雉的死亡數(shù)。

1.2.3.3 淘汰數(shù)

每天詳細(xì)記錄試驗(yàn)組和對(duì)照組種雉的淘汰數(shù)。 種母雉淘汰標(biāo)準(zhǔn)為連續(xù)一周未產(chǎn)蛋或連續(xù)10 天僅產(chǎn)1 枚蛋或連續(xù)兩周僅產(chǎn)2 枚蛋。

2 結(jié)果與分析

2.1 結(jié)果

試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉于2017 年10 月6 日同期隨機(jī)上籠,數(shù)量均為6690 羽,試驗(yàn)開始,記錄相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù);10 月18 日對(duì)照組種雉見蛋, 隔天試驗(yàn)組種雉開始產(chǎn)蛋;10 月26 日 (196 日齡)對(duì)照組種雉達(dá)到5%開產(chǎn)日齡,10 月31 日(201 日齡)試驗(yàn)組種雉達(dá)到5%開產(chǎn)日齡。

試驗(yàn)至2018 年7 月31 日兩組種雉開始全群淘汰時(shí)結(jié)束,總試驗(yàn)期299 天,其中產(chǎn)蛋期286 天,相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 側(cè)補(bǔ)光試驗(yàn)種雉產(chǎn)蛋與死淘結(jié)果匯總表

2.2 分析

根據(jù)雉雞生理特性和試驗(yàn)結(jié)果, 本文將主要對(duì)試驗(yàn)種雉的產(chǎn)蛋、死亡和淘汰等性狀進(jìn)行綜合分析,比較側(cè)補(bǔ)光技術(shù)對(duì)種雉上述生產(chǎn)性狀的影響情況。

2.2.1 產(chǎn)蛋性狀分析

光照強(qiáng)度與種雉的產(chǎn)蛋性狀密切相關(guān), 其中入舍母雞產(chǎn)蛋數(shù)和種雉產(chǎn)蛋率是兩個(gè)常用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo);而對(duì)種雉產(chǎn)蛋率,本文將采用按整個(gè)試驗(yàn)期每月初存欄母雞數(shù)和入舍母雞數(shù)兩種方法來分析, 以比較兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期不同階段產(chǎn)蛋率變化情況。

2.2.1.1 羽均產(chǎn)蛋數(shù)比較

根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果, 分別計(jì)算試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期內(nèi)的羽均產(chǎn)蛋數(shù), 方法是分別將兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期內(nèi)的總產(chǎn)蛋量÷入舍母雞數(shù),相關(guān)結(jié)果見表3。

表3 側(cè)補(bǔ)光試驗(yàn)種雉羽均產(chǎn)蛋數(shù)匯總表

從表3 數(shù)據(jù)來看, 在整個(gè)試驗(yàn)過程中, 試驗(yàn)組種雉總產(chǎn)蛋972428 枚, 比對(duì)照組種雉多產(chǎn)了124187 枚, 總產(chǎn)蛋增產(chǎn)了14.64%;羽均產(chǎn)蛋數(shù)試驗(yàn)組為145.36 枚,比對(duì)照組的126.79 枚提高了18.57 枚,羽均產(chǎn)蛋數(shù)增幅達(dá)14.65%;上述數(shù)據(jù)說明采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)可明顯提高層疊籠養(yǎng)種雉的產(chǎn)蛋性能。

2.2.1.2 種雉產(chǎn)蛋率比較(按月初存欄數(shù)計(jì)算分析)

對(duì)試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉全試驗(yàn)期的產(chǎn)蛋情況按自然月分類匯總后(其中2017 年10 月份僅為13 個(gè)產(chǎn)蛋日),按照月初種雉存欄數(shù)分別計(jì)算兩組種雉的月平均產(chǎn)蛋率,結(jié)果見表4 和圖1。

表4 側(cè)補(bǔ)光試驗(yàn)種雉月產(chǎn)蛋率(按月初存欄計(jì)算)匯總表

圖1 試驗(yàn)種雉月產(chǎn)蛋率(按月初存欄計(jì)算)折線圖

分析表4 發(fā)現(xiàn),按照月初存欄數(shù)計(jì)算的種雉月產(chǎn)蛋率,在種雉達(dá)到5%開產(chǎn)日齡后的前五個(gè)月 (整個(gè)試驗(yàn)期的第一個(gè)月,因產(chǎn)蛋率未達(dá)5%開產(chǎn)日齡而除外,下同),試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉的月產(chǎn)蛋率差異較小, 但開產(chǎn)后第1~3 個(gè)月表現(xiàn)為對(duì)照組種雉的月產(chǎn)蛋率高于試驗(yàn)組種雉;第4、第5 個(gè)月表現(xiàn)為試驗(yàn)組種雉的月產(chǎn)蛋率稍高于對(duì)照組種雉的產(chǎn)蛋率, 而且這二個(gè)月試驗(yàn)組種雉的存欄數(shù)比對(duì)照組分別多了197 羽和381 羽; 從第7 個(gè)月開始,雖然對(duì)照組種雉的存欄數(shù)比試驗(yàn)組明顯快速減少(主要是淘汰),但試驗(yàn)組的月初存欄產(chǎn)蛋率仍明顯高于對(duì)照組,除第8 個(gè)月由于種雉快速淘汰致試驗(yàn)組種雉的月產(chǎn)蛋率僅比對(duì)照組高0.85%外,試驗(yàn)后期其他三個(gè)月的試驗(yàn)組種雉產(chǎn)蛋率比對(duì)照組分別高出了5.5%、11.25%和7.06%;圖1 所示也直觀地說明了這一點(diǎn)。

但采用月初存欄數(shù)這一方法計(jì)算分析的月產(chǎn)蛋率比較結(jié)果,由于每月的月初存欄數(shù)中去除了死淘種雉數(shù),因此其所獲得的產(chǎn)蛋率受種雉死淘情況的影響較大, 實(shí)際上是一種相對(duì)產(chǎn)蛋率, 其所表現(xiàn)的月產(chǎn)蛋率情況與該組種雉的死淘情況呈較大的負(fù)相關(guān),未能真實(shí)地反應(yīng)出兩組種雉產(chǎn)蛋性能的實(shí)際差異。

2.2.1.3 種雉產(chǎn)蛋率比較(按入舍母雞數(shù)計(jì)算分析)

根據(jù)試驗(yàn)雞舍的籠位布置與試驗(yàn)種雉的育雛育成情況,試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉的入舍數(shù)均為6690 羽;在對(duì)整個(gè)試驗(yàn)期兩組種雉的產(chǎn)蛋結(jié)果按自然月進(jìn)行匯總后, 筆者以入舍母雞數(shù)分別計(jì)算了兩組種雉的月產(chǎn)蛋率,結(jié)果匯總成表5 和圖2。

表5 側(cè)補(bǔ)光試驗(yàn)種雉月產(chǎn)蛋率(按入舍母雞數(shù)計(jì)算)匯總表

圖2 按入舍母雞分月計(jì)算種雉產(chǎn)蛋率折線圖

分析表5 可以看到,在整個(gè)試驗(yàn)期,試驗(yàn)組和對(duì)照組的種雉平均產(chǎn)蛋率分別為50.82%和44.33%, 試驗(yàn)組比對(duì)照組高了6.49%;從分月統(tǒng)計(jì)的情況來看,按入舍母雞數(shù)計(jì)算的月均產(chǎn)蛋率,在開產(chǎn)后的前3 個(gè)月,對(duì)照組種雉的月均產(chǎn)蛋率均略高于試驗(yàn)組;但從開產(chǎn)第4 個(gè)月開始,試驗(yàn)組種雉的月均產(chǎn)蛋率一路上揚(yáng),到開產(chǎn)第9 個(gè)月時(shí),試驗(yàn)組種雉的月均產(chǎn)蛋率比對(duì)照組高出了20.14%。

從圖2 的按入舍母雞數(shù)分月計(jì)算的試驗(yàn)和對(duì)照二組種雉的月均產(chǎn)蛋率折線可以更清晰地看到,在種雉達(dá)到5%開產(chǎn)日齡后的前3 個(gè)月,試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉月均產(chǎn)蛋率的兩條曲線幾乎重合(試驗(yàn)組略低于對(duì)照組),但從開產(chǎn)第四個(gè)月開始,兩條折線逐步分離,并相距越來越大,表示兩組種雉的月均產(chǎn)蛋率差距也越來越大,且試驗(yàn)組種雉產(chǎn)蛋率明顯高于對(duì)照組。

2.2.1.4 小結(jié)

經(jīng)對(duì)試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉產(chǎn)蛋量和產(chǎn)蛋率的分析,說明對(duì)層疊式籠養(yǎng)設(shè)備增加側(cè)補(bǔ)光, 可顯著提高試驗(yàn)種雉的產(chǎn)蛋量和產(chǎn)蛋后期的產(chǎn)蛋率; 其中以入舍母雞數(shù)計(jì)算的月均產(chǎn)蛋率可更客觀地比較兩組種雉的產(chǎn)蛋情況, 而以每月的月初存欄數(shù)計(jì)算的月均產(chǎn)蛋率則可更實(shí)際的顯示當(dāng)月不同組種雉的產(chǎn)蛋情況。

2.2.2 死亡情況分析

2.2.2.1 總死亡率分析

根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,將試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期的死亡情況匯總成表6。

表6 種雉死亡情況匯總表

從表6 可以看到, 在整個(gè)試驗(yàn)期, 試驗(yàn)組種雉共死亡182羽,總死亡率2.72%;對(duì)照組種雉共242 羽,總死亡率為3.62%,兩組死亡率相比,對(duì)照組比試驗(yàn)組高0.9%,差異不顯著,說明不同光照強(qiáng)度對(duì)種雉總死亡情況影響較小。

2.2.2.2 種雉月死亡率分析(按月初存欄計(jì)算分析)

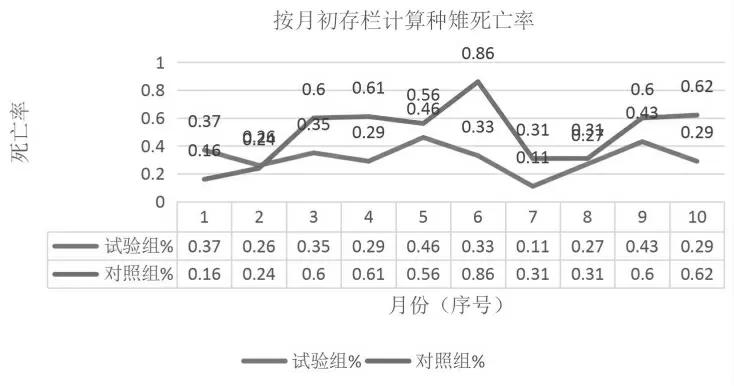

對(duì)試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期各月的死亡情況,分別以月初種雉存欄數(shù)計(jì)算各組每月的死亡率,結(jié)果見表7 和圖3。

表7 按月初存欄計(jì)算的種雉死亡率匯總表

圖3 按月初存欄計(jì)算種雉死亡率折線圖

分析表7 發(fā)現(xiàn),在試驗(yàn)初期的前兩個(gè)月,試驗(yàn)組種雉的月均死亡率略高于對(duì)照組;但在全試驗(yàn)期,試驗(yàn)組種雉的總死亡率則略低于對(duì)照組種雉(0.9%);從兩組種雉的死亡分布情況來看,試驗(yàn)、 對(duì)照兩組種雉的死亡數(shù)主要集中在試驗(yàn)期的3、4、5、6 四個(gè)月, 兩組種雉的死亡率分別占到了總死亡數(shù)的48.35%和64.46%, 而這個(gè)時(shí)間段正好是兩組種雉的產(chǎn)蛋高峰期; 試驗(yàn)后期,隨著產(chǎn)蛋率的下降和死淘數(shù)的上升,死亡數(shù)也逐步下降,但對(duì)照組種雉由于淘汰數(shù)的快速增加致實(shí)際存欄快速減少, 其按月初存欄計(jì)算的死亡率也比試驗(yàn)組明顯提高。

從圖3 的折線可以更清晰地看到: 試驗(yàn)組種雉的月均死亡率除在試驗(yàn)的前兩個(gè)月稍高于對(duì)照組外, 第三個(gè)月以后均明顯低于對(duì)照組(除第八個(gè)月外)。

說明采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)可有效降低種雉產(chǎn)蛋期的死亡率。

2.2.2.3 種雉月死亡率分析(按入舍母雞分月計(jì)算)

將試驗(yàn)結(jié)果中,試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉的每月死亡數(shù)分別以入舍雞為基數(shù)計(jì)算單月的平均死亡數(shù),并匯總成表8 和圖4。

表8 按入舍母雞分月計(jì)算種雉死亡率匯總表

圖4 按入舍母雞分月計(jì)算種雉死亡率折線圖

表8 數(shù)據(jù)顯示, 試驗(yàn)和對(duì)照兩組的入舍母雞數(shù)均為6690羽,而每月死亡率在試驗(yàn)前兩個(gè)月,試驗(yàn)組種雉略高于對(duì)照組,從試驗(yàn)的第三個(gè)月開始一直到試驗(yàn)的第七個(gè)月 (產(chǎn)蛋高峰期),對(duì)照組種雉的每月死亡率均較顯著高于試驗(yàn)組, 但從試驗(yàn)的第八個(gè)月(產(chǎn)蛋后期)開始,兩組的每月死亡率又趨于基本相同。

從圖4 的折線可以更清晰地看到, 對(duì)照組種雉在試驗(yàn)的第三~第七個(gè)月(產(chǎn)蛋高峰期)的月死亡率均明顯高于試驗(yàn)組種雉,而后期兩組種雉的死亡率則趨于相同。

2.2.2.4 種雉逐月累計(jì)死亡率分析(按入舍母雞計(jì)算)

將試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉的死亡數(shù),分別逐月累計(jì)后以入舍母雞數(shù)計(jì)算兩組種雉的當(dāng)月累計(jì)死亡率, 并按月匯總成表9 和形成圖5。

分析表9 可以發(fā)現(xiàn),在試驗(yàn)初期的前2 個(gè)月,試驗(yàn)組種雉的死亡率明顯高于對(duì)照組;在兩組種雉達(dá)到產(chǎn)蛋高峰后,對(duì)照組種雉的累計(jì)死亡率明顯高于試驗(yàn)組種雉; 但在試驗(yàn)后期的8、9、10三個(gè)月,兩組種雉的死亡死亡數(shù)又趨于相同。 從圖5 的折線也可以看到,從試驗(yàn)的第三個(gè)月開始,兩條折線逐步分離,并顯示對(duì)照組種雉的死亡率逐步并快速提高,但從第八個(gè)月起,兩條折線趨于平行,兩組的死亡率逐漸處于相同。

表9 按入舍母雞計(jì)算種雉累計(jì)死亡率匯總表單位:羽、%

圖5 按入舍母雞累計(jì)計(jì)算種雉死亡率折線圖

說明采用側(cè)補(bǔ)光的試驗(yàn)組種雉, 在產(chǎn)蛋高峰期其種雉死亡率明顯低于對(duì)照組。

2.2.2.5 小結(jié)

對(duì)試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉死亡情況的分析顯示,采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)可有效降低種雉在產(chǎn)蛋期的死亡率。

2.2.3 淘汰性狀分析

2.2.3.1 種雉總淘汰率分析

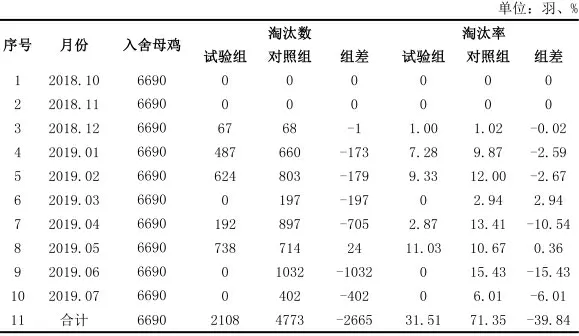

根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,將試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉在整個(gè)試驗(yàn)期的淘汰情況匯總成表10。

表10 種雉淘汰情況匯總表單位:羽、%

表10 數(shù)據(jù)顯示,在整個(gè)試驗(yàn)期,試驗(yàn)組累計(jì)淘汰種雉2108羽,總淘汰率為31.51%;對(duì)照組累計(jì)淘汰4773 羽,總淘汰率為71.35%;兩組相比,對(duì)照組淘汰率比試驗(yàn)組高出了39.84%。

說明采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)顯著降低了試驗(yàn)組種雉的淘汰率。

2.2.3.2 種雉單月淘汰率分析(按月初存欄計(jì)算)

根據(jù)試驗(yàn)期試驗(yàn)、對(duì)照兩組種雉的每月淘汰情況,分別以月初存欄數(shù)為基數(shù)計(jì)算整個(gè)試驗(yàn)期各個(gè)單月淘汰率, 并匯總列表11 及圖6。

表11 按月初存欄計(jì)算種雉淘汰率匯總表

圖6 按月初存欄計(jì)算種雉淘汰率折線圖

從表11 的匯總數(shù)據(jù)看到,在試驗(yàn)的前3 個(gè)月,試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉的淘汰率基本無差異。 但從第四個(gè)月開始,兩組種雉的淘汰率逐漸拉大,差異顯現(xiàn);到試驗(yàn)第9 個(gè)月時(shí),試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉的淘汰率相差了32.86%。 分析原因,主要是在第7 和第9個(gè)月時(shí)分別對(duì)試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉集中進(jìn)行了一次淘汰。

圖6 的折線可以清楚地看到試驗(yàn)中后期兩組種雉每月死亡率的變動(dòng)情況。

2.2.3.3 種雉淘汰率(按入舍母雞分月計(jì)算)

在對(duì)種雉淘汰率按每月的月初存欄數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的同時(shí),筆者采用按入舍母雞數(shù)來計(jì)算每月的淘汰率,也就是以6690羽入舍母雞為基數(shù),計(jì)算兩組種雉每月的淘汰率,相關(guān)結(jié)果見表12 及圖7。

表12 按入舍母雞數(shù)分月計(jì)算的種雉淘汰率匯總表

圖7 按入舍母雞分月計(jì)算種雉淘汰率折線圖

分析表12 數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn), 由于采用了入舍母雞數(shù)作為統(tǒng)計(jì)基數(shù),因此,兩組種雉的單月淘汰率和差異值均明顯低于按月初存欄計(jì)算的淘汰率。 從按照入舍母雞數(shù)計(jì)算的每月種雉淘汰率來看,在試驗(yàn)的前三個(gè)月,兩組種雉的淘汰率基本無差異;在試驗(yàn)的第4 個(gè)月~第六個(gè)月,兩組種雉淘汰率的差異逐步顯現(xiàn),但每個(gè)月的差異較穩(wěn)定,基本上都是對(duì)照組稍大于試驗(yàn)組2%~3%左右;而從試驗(yàn)后期的第七個(gè)月開始,兩組種雉淘汰率差異就明顯了。

從圖7 可以看到,在試驗(yàn)的第7 和第8 個(gè)月,試驗(yàn)組的淘汰率有一個(gè)明顯的反彈,第8 個(gè)月的淘汰率甚至超過了對(duì)照組,而同期對(duì)照組的淘汰率有一個(gè)明顯的下跌過程; 試驗(yàn)的最后2 個(gè)月,試驗(yàn)組的淘汰率已接近0,但對(duì)照組的淘汰率則有一個(gè)明顯的反彈回落過程。 分析原因:主要是由于這個(gè)階段的試驗(yàn)組種雉曾集中進(jìn)行了一次淘汰所致。

2.2.3.4 按入舍母雞累計(jì)計(jì)算種雉月淘汰率

試驗(yàn)還以入舍母雞為基數(shù), 逐月累計(jì)計(jì)算了試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉的淘汰率及整個(gè)試驗(yàn)期兩組種雉的總淘汰率, 結(jié)果見表13 和圖8。

表13 按入舍母雞累計(jì)計(jì)算種雉淘汰率匯總表

從表13 可以看到,在10 個(gè)月299 天的試驗(yàn)期中,試驗(yàn)組累計(jì)淘汰2108 羽種母雉,占入舍母雞數(shù)31.51%;對(duì)照組累計(jì)淘汰4773 羽,占入舍母雞數(shù)71.35%,試驗(yàn)和對(duì)照兩組種雉的死淘率相差39.84%,差異極顯著。 從圖8 的折線可以清晰地看到:試驗(yàn)早期,兩組種雉的淘汰率基本相同,但從第四個(gè)月開始,對(duì)照組的淘汰率折線逐步高于試驗(yàn)組的淘汰率折線, 到第10 個(gè)月時(shí),兩組種雉的淘汰率折線就像一支大喇叭的喇叭口,差異巨大。

2.2.3.5 小結(jié)

圖8 按入舍母雞累計(jì)計(jì)算種雉淘汰率折線圖

從對(duì)試驗(yàn)結(jié)果中試驗(yàn)、對(duì)照二組種雉的淘汰情況分析可以看到,采用側(cè)補(bǔ)光可顯著降低種雉、特別是產(chǎn)蛋后期種雉的淘汰率。

3 討論

3.1 試驗(yàn)結(jié)果顯示

多層層疊籠養(yǎng)設(shè)備飼養(yǎng)種雉,在采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)后,早期的各項(xiàng)生產(chǎn)性能與末補(bǔ)光種雉的產(chǎn)蛋、死亡、淘汰等生產(chǎn)性狀無明顯差異;但在開產(chǎn)3 個(gè)月后,側(cè)補(bǔ)光(試驗(yàn)組)和末補(bǔ)光(對(duì)照組)兩組種雉的產(chǎn)蛋、死亡和淘汰等性狀呈現(xiàn)顯著差異,至試驗(yàn)結(jié)束(10 個(gè)月)時(shí),試驗(yàn)組入舍母雞平均產(chǎn)蛋量為145.36 枚/羽、全程死亡率2.72%、全程淘汰率為31.51%;同比對(duì)照組入舍母雞平均產(chǎn)蛋量126.79 枚/羽、全程死亡率3.62%、淘汰率71.35%,平均產(chǎn)蛋量提高了14.65%, 而全程死亡率和淘汰率則分別降低了0.9%和39.84%。

3.2 試驗(yàn)結(jié)果證明

采用側(cè)補(bǔ)光技術(shù)可顯著提高種雉產(chǎn)蛋性能,降低種雉淘汰率。 分析其原因,主要是在采用疊層式籠養(yǎng)技術(shù)后,傳統(tǒng)階梯籠養(yǎng)模式的光照制度 (燈光離地1.8m 左右), 由于疊層排放的籠具、 料槽和承糞帶等設(shè)備的遮擋影響了中、 下層種雉的光照強(qiáng)度,長期積累所致。

3.3 建議養(yǎng)殖企業(yè)在應(yīng)用層疊式籠養(yǎng)設(shè)備飼養(yǎng)蛋 (種)雞時(shí),應(yīng)充分考慮側(cè)補(bǔ)光的影響與作用,在有效提升飼養(yǎng)密度的同時(shí),進(jìn)一步提高蛋(種)雞的生產(chǎn)性能,以獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。

3.4 由于試驗(yàn)設(shè)計(jì)僅統(tǒng)計(jì)每個(gè)組全群種雉產(chǎn)蛋、死亡、淘汰等性狀的數(shù)據(jù), 沒有對(duì)每個(gè)組的種雉相關(guān)性狀按三層疊層的層次進(jìn)行單層分類統(tǒng)計(jì);而根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),也未能對(duì)試驗(yàn)、對(duì)照兩組的總產(chǎn)蛋、死亡和淘汰等性狀按上、中、下三層的飼養(yǎng)籠位進(jìn)行分層的統(tǒng)計(jì)分析。 故可在下階段對(duì)本試驗(yàn)作一次重復(fù)試驗(yàn),并對(duì)各組種雉的產(chǎn)蛋、 死淘等性狀按層疊式飼養(yǎng)籠的層數(shù)進(jìn)行單層分類統(tǒng)計(jì), 以進(jìn)一步探討側(cè)補(bǔ)光技術(shù)對(duì)不同飼養(yǎng)籠層數(shù)的種雉產(chǎn)蛋、死亡、淘汰等性狀的影響。