密閉空間瓦斯爆炸數值模擬研究

羅振敏 ,吳 剛

(1.西安科技大學 安全科學與工程學院,陜西 西安 710054;2.西部礦井開采及災害防治教育部重點實驗室,陜西 西安710054;3.西部煤礦安全教育部工程研究中心,陜西 西安710054)

瓦斯爆炸是威脅煤礦安全生產的重要危險因素。根據煤礦安全事故統計分析,發現絕大多數事故是由于瓦斯爆炸引起,約占特別重大事故的70%左右[1]。近年來,國內外很多學者對不同工況下的氣體爆炸特性及其傳播規律進行了理論分析[2-9]、實驗研究及數值模擬[10-11]。研究者們采用不同的實驗裝置和模擬軟件研究了多種工況和環境對瓦斯爆炸的影響,但對于密閉環境條件下瓦斯爆炸的研究則較少。基于此,通過建立簡單的長直密閉管道,通過分析爆炸壓力、溫度和火焰傳播的變化,研究密閉空間內瓦斯爆炸的特性。

1 數學模型與數值方法

1.1 物理模型

簡化的模擬巷道兩端密閉,在x、y、z 軸方向上的長度為200、4、4 m,巷道模型如圖1。巷道內充填有多種濃度的甲烷-空氣混合氣體。設置坐標原點為其起點,其中點火位置坐標為(0.25 m,2.25 m,2.25 m),點火開始時間設置為0 s。可燃性氣體充填的范圍為從坐標原點到(50 m,4 m,4 m)。對應的瓦斯濃度為 8.5%、9.5%和 10.5%。

圖1 巷道模型Fig.1 Roadway model

1.2 網格劃分

數值模擬過程中將整個巷道設為計算區域,采用均勻網格劃分,在保證計算精度的前提下,在x、y、z 軸 3 個方向的網格數依次為 400、8、8 個。在巷道 x 方 向 的(10.75、40.75、72.75、104.75、136.75、168.75、198.75 m)處分別設置了 7 個監測點,用來監測爆炸過程中特性參數的變化情況,網格劃分如圖2。

圖2 網格劃分Fig.2 Grid division diagram

1.3 基本假設

瓦斯爆炸是一個復雜的物理、化學反應過程,其中包括流體的流動擴散、多孔介質傳熱、表面的化學反應、氣體產物 ( 如 CO、H2O 等) 的生成與擴散等,這些過程決定了瓦斯爆炸反應的最終特性。為了簡化計算,從問題的實際情況出發,對模型做如下合理假設: 管道內的爆炸氣體滿足真實氣體狀態方程;甲烷爆炸過程為單步反應; 爆炸過程為絕熱過程,忽略受限容器裝置與外界環境的熱交換。

2 數值模擬結果及分析

2.1 爆炸壓力的變化

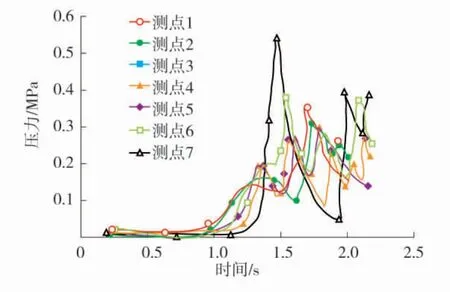

濃度9.5%時甲烷爆炸壓力曲線如圖3。從圖3可以看出,隨著爆炸壓力從距離點火端最近的位置逐漸向遠處依次傳播,各測點的爆炸曲線也是依次出現初值。從整體上看,密閉空間內瓦斯爆炸壓力曲線的最顯著特征就在于壓力曲線的反復波動,出現多個壓力峰值。而存在泄壓的壓力曲線一般只有1 個壓力峰值,這是二者最明顯的區別。但這也與泄壓口的面積和瓦斯濃度存在一定關系。根據文獻[10]來看,在濃度較高和泄壓口較小的情況下,爆炸壓力會出現波動。觀察圖3 中的壓力曲線,各測點的壓力是從近到遠依次達到第1 個壓力峰值的,而第2個壓力峰值則是從遠到近依次出現。這個現象是由于密閉空間所造成的壓力波反向傳播而產生的。對于前6 個觀測點,2 次峰值間隔時間明顯,測點7 的反向壓力波峰值并沒出現,這可能是因為此觀測點距末端太近導致正向波和反射波出現了疊加。

圖3 濃度9.5%時甲烷爆炸壓力曲線圖Fig.3 Methane explosion pressure curves at 9.5%concentration

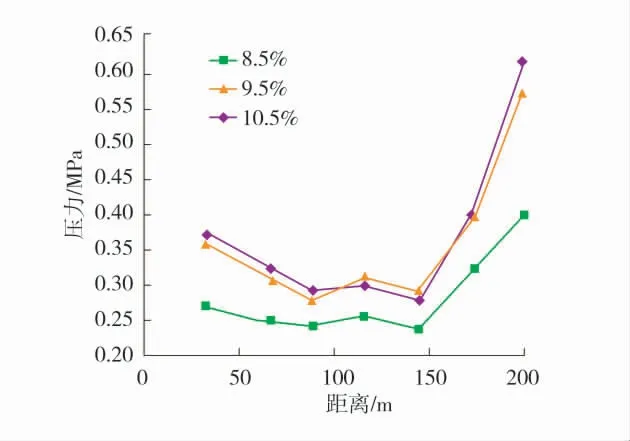

各濃度下甲烷最大爆炸壓力曲線如圖4。

圖4 甲烷最大爆炸壓力曲線Fig.4 Maximum explosive pressure curves of methane

各濃度下曲線的變化規律呈相同趨勢。前3 個觀測點的壓力依次下降,在測點4 和測點5 先是略有上升然后稍微下降,之后一直上升,且上升的斜率較大。這說明從第5 個觀測點開始,密閉條件對壓力的影響很大,距離末端的密閉越近,其影響程度也越大。

從各種濃度對最大爆炸壓力的比較而言,甲烷濃度為10.5%時的爆炸壓力影響大于9.5%,而濃度為8.5%時的最低。尤其是對點火端和末端的影響最為顯著,而末端的影響又大于點火端。這說明在末端產生的反向沖擊波在傳播的過程中,能量不斷耗散,直至傳播到起始段又開始正向傳播。而第4 觀測點的最大爆炸壓力略高于第3 和第5 觀測點的原因有可能是多個壓力波疊加的結果。

2.2 爆炸溫度的變化

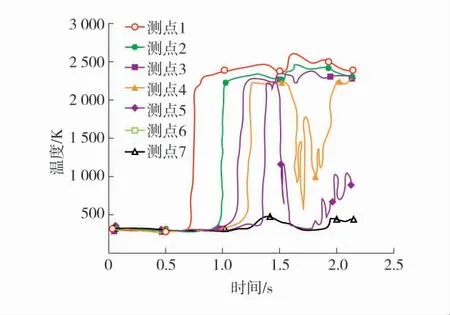

瓦斯濃度9.5%時各測點溫度曲線如圖5。

圖5 濃度9.5%時各測點溫度曲線Fig.5 Methane explosion temperature curves at 9.5%concentration

各觀測點的溫度隨時間的推移依次上升。測點1 至測點5 依次在某一時間段溫度會突然上升,達到1 個很高的值。這主要是因為火焰封面在此時刻傳播到此點而引起。之后溫度會出現多次波動,但不同的是測點1 至測點3 的波動較測點4 至測點5號觀測點的溫度波動幅值要小的多。這可能是由于壓力波的傳播過程導致火焰在經過測點4 至測點5的位置時的會出現反復,在經過這2 個點時,溫度突然升高;當火焰的傳播由于壓力作用而收縮不能通過這2 點時,溫度突然降低。但對于測點1 至測點3點,由于處在燃料區或距燃料區近,則火焰在這一段的傳播受壓力波的影響較小,因此只出現較小的波動。對于測點6 至測點7,其溫度相對于其他5 點是非常小的,這說明火焰并未傳播到這一段,而溫度升高的主要因素是熱輻射和壓力對空氣壓縮而產生的溫度變化。

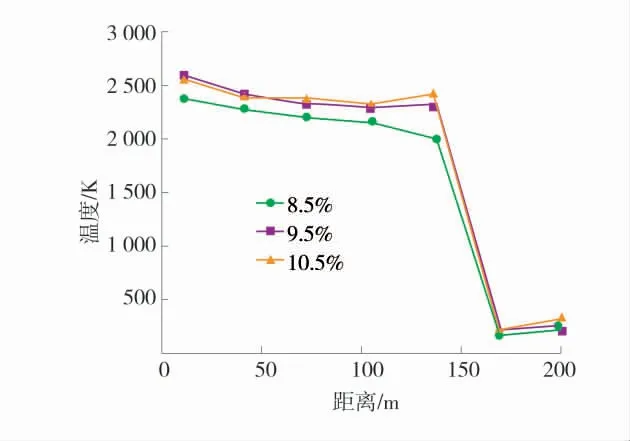

在不同濃度條件下,各測點最高溫度曲線如圖6。整體上來看,和對壓力的影響相同,10.5%時的最高溫度值最大,其次是9.5%時的最高溫度,最低的是8.5%時的最高溫度。濃度為9.5%和10.5%時的數值比較接近,在各測點的值依次呈現先下降然后略上升最后再減小的規律,而濃度為8.5%時的最高溫度一直呈下降趨勢。這也說明了濃度為9.5%和10.5%時的反應比8.5%時要強烈得多。第7 點的壓力較第6 點略有上升可能是由于壓力波對空氣的壓縮焓變所導致。

圖6 各測點最高溫度曲線Fig.6 Maximum temperature curves of each measuring point

2.3 火焰形態的發展變化

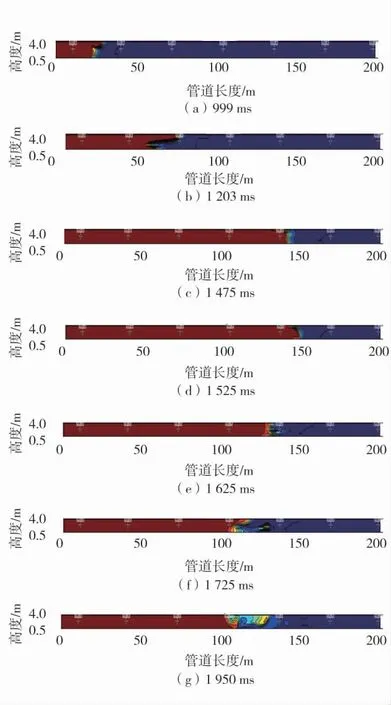

由于氣體燃燒反應發生在火焰鋒面,可以通過燃燒產物的生成過程來觀察火焰的傳播過程的形狀和速度變化。根據上述分析可知,無論是最大爆炸壓力還是最高溫度都是當甲烷濃度為10.5%時其值最大,因此選取濃度為10.5%時,不同時刻火焰形態發展過程如圖7。

從圖7 可以看出,在1 s 以前,火焰傳播速度較慢,且巷道上部火焰傳播速度較下部要更快;傳播至1 203 ms 時,火焰面被拉伸的更寬,傳播速度較上一階段明顯加快;當傳播到1 475 ms 時,火焰鋒面前端已經接近第6 監測點,巷道下部的火焰鋒面后端也基本趕上了上部的火焰后端,這一階段火焰傳播速度較上2 個階段更快。之后由于受壓力作用火焰鋒面前端不在向前傳播,火焰后端繼續向前傳播,但傳播距離很短;當傳播到1 625 ms 時,火焰已表現為明顯的反向傳播,火焰鋒面向后移動。雖然這是濃度10.5%時的火焰發展狀況,但根據相似性,說明了對上述2 小節現象的解釋應該是正確的。在1 725 ms,火焰已不再規則,說明出現了湍流現象,之后湍流現象越來越明顯,直到反應結束。

圖7 火焰形態發展過程Fig.7 Diagram of flame morphology development

3 結 論

1)密閉空間內,由于壓力波的反射作用導致瓦斯爆炸壓力曲線多次波動,且波動幅值大,出現多個壓力峰值,這是和存在泄壓口的爆炸環境的最大區別,且爆炸壓力遠遠大于存在泄壓口的環境。

2)在爆炸傳播過程中,各點的爆炸溫度按距點火位置的遠近隨時間推移依次開始升高且在某一點突然出現極大幅度的上升,之后溫度出現波動,在距離燃料區較近區域波動幅度小,在稍遠的距離波動幅度大。而在距末端較近的距離,溫度升高的幅度較前面的監測點而言值非常小。

3)對比不同濃度的甲烷,其對爆炸最大壓力和最高溫度的影響規律相同。濃度為10.5%的甲烷氣體的影響最大,9.5%的次之,而8.5%的則最小,且10.5%和 9.5%的值較接近,8.5%的差距較其他兩者較大。

4)爆炸過程中,火焰形態出現明顯變化。開始階段,火焰傳播速度加快,火焰鋒面被拉伸變長,但傳播到第6 監測定附近后由于壓力作用會反向傳播。之后出現湍流現象,直至反應結束。