科幻電影:讓幻想成為現實

張牧笛

開欄語:如果說電影是人類所能擁有的最逼真的幻夢,那么科技就是那架造夢的機器,電影中的驚人想象又會推動科技的發展。電影與科技,很難說是誰成就了誰。科幻電影是光影夢與造夢機的完美融合,它硬核又浪漫,深邃又有詩意,借助這個專欄,我想和大家一起觸摸這份想象的真實,而那正是這些電影歷久彌新的秘密所在。

我的科幻啟蒙是家里的一本20世紀70年代出版的《小靈通漫游未來》。它給我的童年生活打開了一扇亦真亦幻的窗戶,讓我的想象飛天遁地。書中那些曾令我著迷的神奇物件,投影儀、電子眼、電視電話、智能機器人、人造器官、環幕立體電影……如今已經夢想成真,走進了我們的日常生活。阿瑟·克拉克有一句廣為人知的名言:“在一個落后時代的人看來,現代科學與魔法無異。”讓我們跨越時代,一起看看當年那些科幻電影里的“異想天開”,如何一步一步地變成了現實。

一部跨越時代的科幻電影

2011年,如日中天的蘋果起訴三星的平板電腦抄襲iPad,三星則向美國加州法院提交了某部電影里的截圖,以證明平板電腦的設計并非蘋果原創,早在40多年前就有人做出來了——這部電影就是大名鼎鼎的《2001太空漫游》。

很難用故事梗概來歸納這部極大考驗耐心的科幻電影。《2001太空漫游》之所以被譽為“摸到人類想象力的天花板”,是因為影片中對于太空的描述全部是依賴于想象和預測。影片中關于宇宙飛船和空間站的畫面極其精致,又極其壯麗,放到今天來看也頗為驚艷,而它的預言本質則使之具有一種太空絕唱般的空前魅力。要知《2001太空漫游》是1968年上映的作品,次年,“阿波羅”號飛船才登上月球,第一次在月球上留下人類的足跡。可以說,1968年的觀眾提前整整一年看到了人類最偉大一步的預演。

“人機對立”是《2001太空漫游》的主題之一。片中著名殺手——“哈爾9000”超級計算機系統,一次次掀起人們對未來人工智能的思考。電影對“哈爾9000”的設計構想具有革命性,它像一個完整的“人工意識”,控制著“發現”號宇宙飛船去往木星執行任務。指揮者出于安全的考慮,沒有把真正的任務透露給宇航員,而是給“哈爾9000"下達了指令:向宇航員隱瞞實情,不惜一切代價完成木星任務。當“哈爾9000”發現被蒙在鼓里的宇航員有可能導致木星任務失敗后,決心殺死他們,一場驚心動魄的人機大戰就此展開……

IBM公司曾經大張旗鼓地為“哈爾9000”慶祝生日,科學家們樂觀地相信,雖然目前的電腦可能還比不上哈爾,但到2050年,肯定能夠實現哈爾式的全智能。然而到了那時,如果人工智能發現我們人類成了完成任務的最大阻礙,會不會也像電影里那樣,毫不猶豫地消滅我們呢?

當幻想成為現實

加拿大科幻作家羅伯特·索耶說:“科幻電影的魅力在于,一部分故事情節能在若干年后找到現實對照。”幻想其實只是科幻電影的一個元素,并不是這場想象游戲的全部意義。無限可能才是科幻電影的真正內核,優秀的科幻電影會為科技普及和科技創新提供養料,它像一個巨人,用雙手溫柔地接住所有緩緩降落的奇思妙想。

沒有什么比科幻電影的預言成真更激動人心的了。

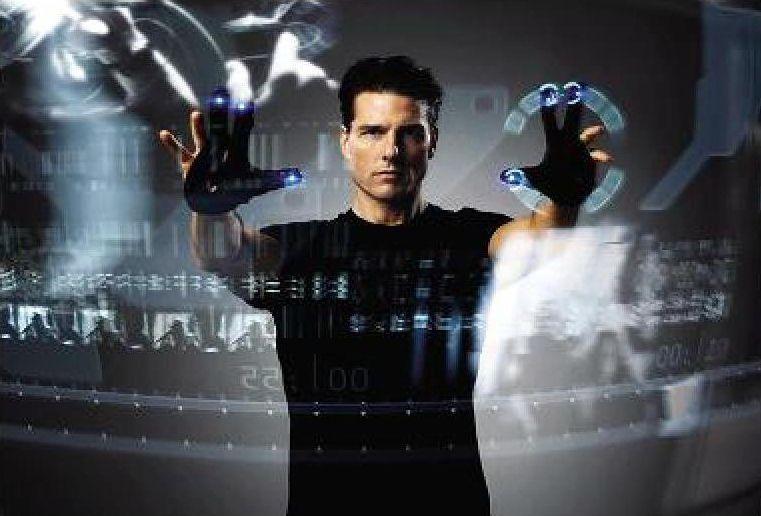

2002年的影片《少數派報告》中,還很年輕的湯姆·克魯斯戴著操控手套,通過移動雙手來操控電腦,將文件、文本、視頻和圖片在大型屏幕上丟來丟去的情景,讓當時的觀眾目瞪口呆。而到了2008年的《鋼鐵俠》中,這種操作已經進化到不需要專用手套,直接可以通過手指滑動、手指縮放來實現。2019年9月,華為Mate30系列在德國慕尼黑正式亮相,此系列無須觸碰屏幕,就可以通過姿態感應器、微核NPU,實現隔空上下滑動、隔空抓取截屏等各種操作,科幻電影里的場景就這樣不經意間成為了現實。

2005年,由同名科幻小說改編而成的科幻電影《銀河系漫游指南》中,將黃色的巴別魚塞到耳朵里,就能實時聽懂其他星球的語言。2017年,谷歌發布了一副名叫Pixel Buds的耳塞,可以通過手機實現即時翻譯。

2010年上映的電影《盜夢空間》中有“把夢境植入大腦”的橋段,而如今把夢境植入老鼠大腦已經成為現實,這項研究成果或許有朝一日能用來治療人類的精神創傷,用愉快的夢境代替腦海中的不愉快記憶。

2011年,科幻劇《黑鏡》系列中有這樣的設想,在眼睛瞳孔內植入芯片,從而實現隨時隨地登錄云端服務器。而2016年,谷歌申請了專利,將微型設備直接植入眼球以改善視力。

至于無人駕駛汽車,電影《侏羅紀公園》中的Explorer,電影《我,機器人》中的奧迪RSQ,也已經成為現實,部分還啟動了量產計劃。英國發明了一種懸滋浮座椅,利用基座的永久磁體,令椅子長時間懸在空中,據說靈感來自電影《星球大戰》中盧克·天行者的雪地飛車。

讓幻想照亮未來

如今,5G的研發、AI的應用、人臉識別等技術的發展,必將給我們的生活帶來巨大的變化。上個20年人們對于計算機的預測,上個10年人們對于人工智能的預測,也許下個10年會在量子技術上重演。曾創作出《侏羅紀公園》的科幻作家邁克爾·克萊頓在其作品中多次想象神奇的量子技術,他的小說里充斥著“量子多宇宙”“量子泡沫蟲洞”“量子運輸”“量子糾纏態”等等令人既感新奇又感陌生的詞匯,其所預言的量子技術的強大潛力和美好前景,如今也在現實中一步步得到印證。

日前,谷歌宣稱他們實現了一項里程碑式的成就:用量子計算機來完成傳統計算機無法勝任的任務,從而實現他們聲稱的“量子霸權”。但同時,也有科學家提出量子計算機還處于非常早期的技術階段,未來量子技術還有很長的路要走。可喜的是,人類始終可以在藝術領域保持對未來的暢想,科幻電影與現實技術也可以在這個時空中不斷相逢,擦出火花。

也許不久的將來,我們可以利用科技預知自己的身體狀況并進行治療和養生,可以將真空磁懸浮列車、空中汽車作為日常的交通工具,可以根據需要進行記憶植入或者記憶刪除,可以乘坐宇宙飛船去外太空旅游。

《小靈通漫游未來》中有一句話:“一張白紙,好畫最美的圖畫,一百年后、一千年后、一萬年后、十萬年后……未來市將變成怎樣?這最新最美的圖畫,是靠我們用勞動的雙手去繪制,當然也要經過艱苦奮斗,才能把它繪制得更美麗,使我們的生活更幸福。”曾經的預言無論是已經成真,還是尚在路上,人類把科幻變成現實的追求從來沒有停止。