趣聞

科學家找到大腦開關

最近,來自日本的研究人員首次在動物大腦中找到了一個控制冬眠的“開關”。通過對特定的腦區施加藥物刺激,就能自如操縱實驗小鼠進入或脫離類似冬眠的低代謝狀態。

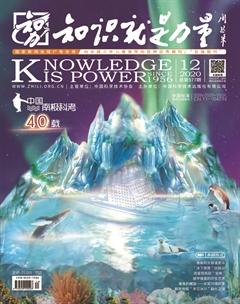

和人腦一樣,小鼠的大腦也有很多分區,不同分區有不同的功能。研究發現,只要對其丘腦下部的某個區域施加特殊刺激,小鼠就會進入持續數天的低體溫、低代謝的休眠狀態,與冬眠行為十分相似。詳細的分析顯示,進入休眠狀態的小鼠,體溫設定點大約在28℃,比正常的37℃低了足足9℃。這個溫度可以認為是小鼠在該狀態下刻意維持的體溫。這說明實驗小鼠即便是在休眠狀態下,也會通過一系列行為讓體溫維持在適宜水平,不至于下降到威脅生命的程度。

正常小鼠(左)和休眠狀態小鼠(右)體溫 對比

研究人員還對休眠狀態解除后的小鼠進行了測試,發現它們的運動能力和記憶能力并沒有受到可觀測的影響。身體解剖結果也顯示,它們的腦、心臟、肌肉等組織和臟器也沒有發生可見的改變。

恐龍的大腦竟然僅有豌豆粒大小

目前,一塊保存非常完好的恐龍頭骨化石讓科學家能夠對恐龍大腦進行重建,這塊頭骨屬于蜥腳形亞目舒氏布氏盜龍,它是一種體型如狐貍般大小的食肉恐龍,2.3億年前生活在現今巴西境內。由于頭骨外殼完好無損,巴西圣瑪麗亞聯邦大學研究人員使用CT掃描繪制出它的形狀,并計算出大腦的具體結構外形,他們發現頭骨形狀的細節為大腦結構大小提供了重要線索。研究人員發現舒氏布氏盜龍大腦呈細長狀,重量大約1.5克,相當于一粒豌豆大小。

?舒氏布氏盜龍頭骨及大腦重建復原圖?

古生物學家羅德里戈·穆勒(Rodrigo Muller)稱,總體而言,舒氏布氏盜龍的大腦結構與鱷魚相似,大腦將大量能量分配給負責視覺處理的區域,把相對較少的能量分配給嗅覺。在跨越三疊紀晚期和侏羅紀早期的大約5000萬年時間里,兩足行走的食肉型舒氏布氏盜龍逐漸演化成體型龐大的四足食草蜥腳類恐龍,當恐龍變得更大的時候,它的大腦容積并未跟上。

失聯8個月 旅行者2號首次發回問候

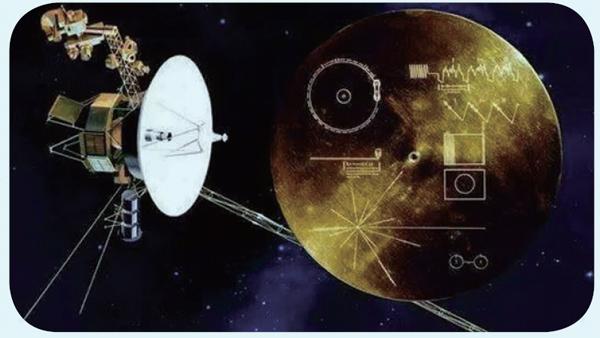

美國國家航空航天局的旅行者2號被認為是有史以來運行時間最久、航行最廣的星際航天器。

澳大利亞的DSS-43深空網絡天線是地球上唯一可以向旅行者2號發送指令的天線。在2020年3月,美國國家航空航天局表示該天線需要進行重大升級,并且為了完成升級工作,該天線需要關閉大約11個月的時間。在此期間,旅行者2號將無法收到來自地球的消息,但是地球上的研究人員依舊可以接收到旅行者2號傳輸回來的信息。目前,旅行者2號已經遠在地球的187億千米之外,而且仍在越走越遠。

?旅行者2號星際航天器

直至10月底,工作人員向旅行者2號發送了一系列指令。這是自3月份以來,DSS-43首次向旅行者2號發送信息。隨后,美國國家航空航天局報告稱,旅行者2號回復了一個“你好”,確認其已經收到消息,并順利執行了指令。