基于CloudSat/CALIPSO衛星的南京地區冰云物理特性分析

李思玲,曾欽文,2,吳禮春

(1.廣東省龍川縣氣象局,廣東 龍川 517300;2.成都信息工程大學,四川 成都 610225;3.南京信息工程大學,江蘇 南京 210044)

千姿百態的云都是由空氣中水汽凝結(或凝華)成的微小水滴或冰晶組成。云的形態各式各樣,不同形態的云常常伴隨著不同的天氣現象。在大氣科學領域,云可以幫助驅動水循環和整個氣候系統,在天氣預報預警中起著至關重要的作用。云還是氣候變化研究中不確定性要素之一,通過吸收和散射太陽短波輻射以及反射地表長波輻射來平衡地氣系統的能量收支,因此云對地球的輻射計算具有較大的影響。同時,高空云層溫度低,多為冰晶粒子組成,容易對飛行過程中的飛機造成積冰等現象,對飛行過程有著一定的干擾[1]。冰云是幾乎完全或完全由各種形狀(非球形)的冰晶粒子所組成的云(例如卷云),云體相對較薄,透光性較好,這種云的溫度遠低于0 ℃,如卷云、卷積云、卷層云和高緯度地區冬季的高層云等。根據數據顯示[2-3],冰云在全球的水平尺度上分布不均勻,冰云大約覆蓋全球云量的30%。冰云反射紅外輻射和太陽輻射,對地氣系統具有輻射強迫作用,反射效應和溫室效應之間的平衡,決定了冰云對地氣系統的輻射強迫的正負。因此,加強對冰云的探索研究,為認識冰云對地氣系統、大氣水循環等過程具有重要意義。

研究并深入了解自然界中各類云的物理結構特征和分布特征是全球天氣及氣候研究的基本和重要方面。近年來,國內外利用CloudSat/CALIPSO衛星研究相關要素的技術越來越成熟,反演云粒子的冰水含量、光學厚度、有效半徑、垂直分布結構等方面已經有了較多的研究成果[4-9]。為了深入研究云物理過程、云內精細結構及其輻射效應,需要獲取云的物理參數,本研究將充分利用CloudSat和CALIPSO衛星資料,分析南京地區冰云的物理特性,從而初步了解該地區的冰云物理特性,為后期研究冰云提供理論基礎和參考價值。

1 觀測儀器介紹及資料的選取

1.1 CloudSat和CALIPSO衛星簡介

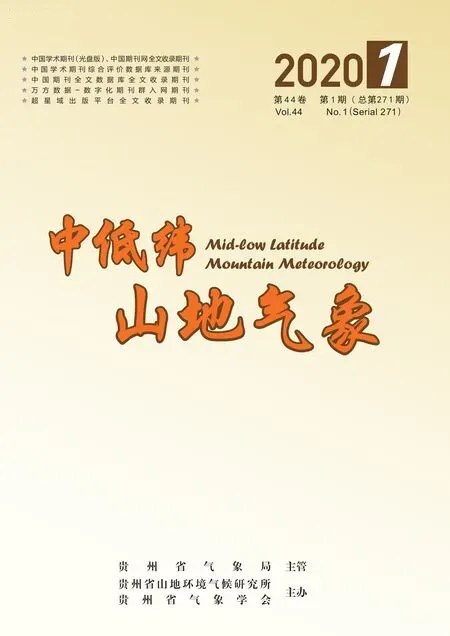

CloudSat和CALIPSO(云—氣溶膠激光雷達和紅外探測衛星觀測)是由美國NASA發射的衛星。其中,CloudSat衛星位于太陽同步衛星軌道上,其上搭載的唯一有效載荷為94Hz的毫米波(3 mm)云剖面雷達CPR(Cloud Profile Radar)。云剖面雷達CPR的星下點橫軌分辨率為1.4 km,沿軌分辨率為2.5 km,實際垂直分辨率為240 m。CloudSat衛星的部分數據產品如表1所示。

表1 部分CloudSat衛星數據產品編碼及其名稱Tab.1 Part of the CloudSat satellite data product: code and its name

云—氣溶膠激光雷達和紅外探測衛星觀測(CALIPSO)上一共搭載了3種有效載荷:偏振激光雷達CALIOP,被動紅外成像儀IIR和寬視角相機WFC。其中,雙波段云—氣溶膠偏振激光雷達CALIOP是其搭載的最主要儀器,能提供云—氣溶膠的后向散射以及它們的消光系數廓線[10]。卜令兵等[11]通過研究掃描激光雷達對云空間的分布得出結論,掃描激光雷達比傳統激光雷達在探測云高和云光學厚度上更加精準,在云探測方面更具優勢。本研究將利用CALIOP第二層產品5 km云廓線提供的數據來分析冰云退偏比的垂直廓線信息。

1.2 資料的選取

本研究所使用資料主要來源于CloudSat和CALIPSO衛星網站,兩者聯合反演的產品數據:2B-CLDCLASS-LIDAR、2B-GEOPROF、2C-ICE,其包含物理量分別是:冰云的發生率、云底和云頂高度、冰云的微物理特性(冰水含量IWC和粒子有效半徑ER)。比較毫米波雷達和激光雷達所用的個例為2009年8月17日和2010年5月6日南京及周邊地區上空的冰云,分析冰云宏觀物理特性所用資料為2007—2010年期間南京地區(中心經緯度:32.044°N,118.779°E)的衛星聯合反演的2B-CLDCLASS-LIDAR和2B-GEOPROF產品數據,而微觀物理特性所使用資料為2007—2010年聯合反演的2C-ICE產品數據。

2 反演方法介紹(以反演IWC為例)

2.1 毫米波雷達反演(CloudSat方法)

CloudSat衛星單獨反演所提供的冰云IWC數據存在于2層產品CloudSat-2B-CWC-RO中,其代表了冰云云體中包含的冰晶質量,是研究冰云物理特性的重要光學參數,表達式為:

(1)

式中,V為冰云粒子體積,ρi為冰晶密度,n(L)為冰云粒子的尺度分布。

2.2 激光雷達反演(CALIPSO方法)

利用激光雷達(CALIOP)反演冰云粒子的消光系數,再通過經驗公式[12]得到冰云IWC的相關數據信息,表達式為:

(2)

其中,σ為消光系數,C0、C1為經驗參數。

2.3 聯合反演方法

CloudSat衛星的2層數據產品2C-ICE為激光雷達衰減的后向散射系數和毫米波雷達的反射率因子聯合反演所得,其中包含了IWC物理量。其反演原理為:根據本地的氣候條件及其溫度變化等標準建立冰云粒子的冰水含量先驗值,再利用先驗值與雷達反射率因子及后向散射系數計算初始值,并與實測值相對比,通過迭代計算直到收斂獲得最接近實測值的那組IWC數據。

3 毫米波雷達(CPR)和激光雷達(CALIOP)探測結果對比

為了更加直觀了解CloudSat和CALIPSO衛星對冰云的探測和反演能力,本研究利用2009年8月17日和2010年5月6日基于兩顆衛星資料的中國南京及其周邊地區冰云的兩個探測個例,其中包括用CloudSat衛星和CALIPSO衛星各自單獨反演的、綜合CloudSat和CALIPSO探測數據聯合反演的冰云IWC。

3.1 個例一(2009年8月17日)

圖1為2009年8月17日CPR反演的冰云反射率因子、CALIOP探測的冰云后向散射系數及冰云的光學厚度,從圖可知,云底高度都大于7 km,可以確定此云層為冰云。圖1a為雷達反射率因子,冰云云層信息大概集中在10~14 km高度之間,厚度較小,云層上部分布較為稀疏,13 km以上冰云很少,并且沒有下部平整,水平分布不連續,28.5°~29.5°N之間有斷缺。圖1b為后向散射系數,冰云信息大概集中在10~15 km高度之間,整體分布呈帶狀,14~15 km之間有較為完整的薄冰云存在,云層較厚,水平分布連續,沒有斷缺,但是冰云下部不平整。對比圖1a、1b可知,CPR探測能夠得到有效的冰云云底高度信息,而無法得到較為準確的云頂高度,而CALIOP反演能夠得到有效的冰云云頂高度信息,因此,聯合兩者的探測將更為完整。圖1c為CALIOP得到的南京地區冰云的光學厚度,其中光學厚度值越大,代表冰云云層越厚,從圖中可知,一共有3個高峰值,代表對應的緯度地區的冰云云體較厚。對應圖1a、1b也可知,對于光學厚度小于1的區域,CPR探測結果存在明顯的信息缺失現象。可見,對于10 km以上的冰云,CALIOP具有較好的探測結果。Deng等[13]也根據相關研究得出,10 km以上的卷云層主要由CALIPSO可觀測到。

圖1 2009年8月17日南京及周邊地區上空的冰云物理參數分布(a)雷達反射率因子,(b)后向散射系數,(c)光學厚度Fig.1 Distribution of ice cloud physical parameters over Nanjing and surrounding areas on August 17, 2009(a) radar reflectivity factor, (b) backscatter coefficient, (c) optical thickness

圖2為2009年8月17日南京及周邊地區上空的冰云的CPR及二者聯合反演的冰云IWC,圖2a為CPR單獨反演的結果,IWC情況基本與圖1a反演的雷達反射率因子情況一致,圖2b為CALIOP單獨反演的結果,與圖1b反演后向散射系數情況一致,圖2c為聯合CPR與CALIOP探測反演的結果。對比圖2a、2b、2c可知,圖2a云層較薄,在28.5°~29.5°N之間(黑色橢圓內)有斷缺現象,31.5°~32°N上(紅色橢圓內)有向下突出的云信息;圖2b冰云云體較厚,云體上部分布稠密、完整,水平分布連續,無斷缺情況出現,但31.5°~32°N上有缺測現象(即紅色橢圓內沒有向下突出的云信息);圖2c云體厚,上部分布稠密、完整,水平連續不斷缺,紅色橢圓內有向下突出的云信息。通過對比可知,圖2c的效果明顯比前兩者反演較好,兩者聯合反演的冰云IWC能夠結合CPR和CALIOP各自單獨反演得到的IWC信息,既能反演得到冰云上部的有效云頂高度,也能得到下部的有效云底高度,從而得到更加完整的冰云信息,因此,本研究對IWC的分析不用單獨反演的資料而使用聯合反演的資料。

圖2 2009年8月17日南京及周邊地區上空的冰云IWC:(a)CPR單獨反演,(b)CALIOP單獨反演,(c)CPR-CALIOP聯合反演Fig.2 Ice Cloud IWC over Nanjing and surrounding areas on August 17, 2009(a)CPR inversion, (b) CALIOP inversion, (c) CPR-CALIOP inversion

3.2 個例二(2010年5月6日)

圖3為2010年5月6日南京及周邊地區上空冰云CPR、CALIOP及聯合反演的冰云IWC,圖3a為CPR單獨探測反演的結果,可以看出云層下部平整,信息較為完整,上部有缺測現象;圖3b為CALIOP單獨反演結果,與CPR反演結果相反;圖3c為聯合反演的結果,上下部云層平整,整層冰云信息較為全面。與圖2對比可知,聯合CPR和CALIOP的探測數據能夠更全面更完整更精確地反演得到冰云IWC。故聯合使用CPR和CALIOP既能夠發揮各自的優勢又能彌補單一儀器探測的局限性,在周期近似和水平分辨率相同的條件下,對同一云系進行同步觀測,得到的數據能更加精確地反應云的時空變化及其垂直廓線等相關物理特性[14-16]。

CloudSat衛星上搭載的94 GHz的毫米波云剖面雷達(CPR),能夠透過相對較厚的云體并探測多層云,從而獲得云體內部結構信息,但是,因為探測波長的關系CPR能夠敏感探測到尺度較大的粒子而對探測較小粒子有一定的局限。CALIPSO上搭載的云—氣溶膠偏振激光雷達(CALIOP),其探測波長較短,對相對較薄的云層和纖細的云頂比較敏感,特別適合對高空冰云的探測和研究,但是由于短波長透過云層時會造成較強的衰減,可能出現激光雷達無法完全穿透較厚云體而得到完整云層信息的情況,因此CALIOP僅能探測相對較薄的云層。

圖3 2010年5月6日南京及周邊地區上空的冰云IWC:(a)CPR單獨反演,(b)CALIOP單獨反演,(c)CPR-CALIOP聯合反演Fig.3 Ice Cloud IWC over Nanjing and surrounding areas on May 6, 2010(a)CPR inversion, (b) CALIOP inversion, (c) CPR-CALIOP inversion

利用CloudSat和CALIPSO衛星聯合反演資料對南京地區的冰云的物理特性進行分析,能夠更加全面地得到冰云的相關數據信息,將有助于得到該地區更精確的冰云發生率、冰水含量、粒子尺度等非常重要的云物理參數,同時對深入了解冰云的輻射強迫具有重要意義,從而可進一步提高對冰云的認識。Chan等[17]也通過對比CloudSat和CALIPSO衛星的探測分析,研究得出CPR單獨探測可能會漏掉云中尺度相對較小的過冷水云和含量相對較小的冰云,而聯合兩者的探測更為完整全面。因此,本研究對冰云物理特性的統計分析都將利用CloudSat和CALIPSO聯合反演的數據進行分析研究。

4 冰云的宏觀特性統計分析

4.1 冰云發生率

不同種類的云發生概率在一定程度上反應和影響著當地的氣候變化狀況,同時也對研究氣候系統的輻射能量收支具有重要的意義。從圖4可知,2007年和2009年的夏季冰云發生率明顯高于其他季節,其中,2007夏季最大發生率為15.47%左右,2009年夏季概率值為16.15%左右。2008年春季(12.54%)和夏季(12.20%)發生率大致相同,2010年春季發生率明顯高于其他季節,約為13.0%。在2007—2010年的年際變化中,春秋季的冰云發生率逐年上升,而夏季的發生率隨年份呈現先減少,后增加,再減少的趨勢,冬季的發生率則先增大,后減小,再增大。通過統計可知,2007—2010年期間的冰云發生率分別33.51%、38.94%、35.89%、35.58%,發生率隨年份呈現先遞增后遞減的趨勢,2008年為4 a中冰云發生率最大的一年。其中,2007—2010年春夏季的發生率分別為24.91%、24.74%、29.30%、21.68%,2009年春夏季發生率最高,2010年最低。冰云的每年春夏季發生率都比秋冬季要高,有研究表明,其原因與季風的發生和水汽條件有關,即與南京的氣候條件相關。南京市屬于典型的亞熱帶季風氣候區,四季分明:春季風和日麗;夏季炎熱,雨量充沛,初夏受鋒面雨帶影響,南京進入梅雨季節,降雨明顯增多;秋季干燥涼爽;冬季受歐亞大陸氣團影響,天氣晴朗、寒冷、干燥。

圖4 2007—2010年南京地區不同季節的冰云發生率Fig.4 Ice cloud incidence in different seasons in Nanjing from 2007 to 2010

4.2 云底和云頂高度分布

圖5為2007—2010年每年南京地區的冰云云底高度在不同高度范圍內(7~17 km)的出現概率,高度的間隔為1 km(下同)。從圖可知,4 a不同高度范圍內的云底高度發生率都不超過30%。2007年、2008年、2009年的冰云云底高度最高概率均發生在7~8 km范圍內,2008年概率最大,概率值為29.34%,而2010年的最高概率發生在8~9 km高度范圍內,概率值為21.38%。在16~17 km范圍內,2008年與2010年幾乎沒有冰云存在。因此,2007—2010年的云底高度主要分布在7~8 km之間,冰云云底高度的概率整體上均隨著高度升高呈逐漸減少的趨勢。從統計結果可知,2007—2010年的冰云云底高度平均值分別為9.809 5 km、9.438 2 km、10.065 0 km、9.899 0 km,云底高度平均值最大值出現在2009年,最小值出現在2008年,平均值隨年份呈現先減后增再減的趨勢。

圖5 2007—2010年南京地區冰云云底高度在不同范圍內的概率Fig.5 Probability of the height of the cloud cloud bottom in different regions in Nanjing from 2007 to 2010

圖6表示2007—2010年南京地區冰云云頂高度在不同高度范圍內(8~19 km)出現的概率,對比圖5的云底高度可知,云頂高度在高度上的概率分布并非隨高度上升而一直減少,不同年份的最高概率值出現在不同區間內,但都不會超過12 km,主要分布在8~12 km之間。2008年和2009年都有一個明顯的波峰,2008年出現在11~12 km高度范圍內,概率值約為22.92%,2009年出現在9~10 km高度上,概率值約為23.92%,明顯比其他高度范圍高,隨后冰云云頂高度的出現概率整體隨高度升高而減小。2007年的冰云云頂高度概率整體上隨高度升高而減小,最大概率出現在8~9 km高度內,概率值約為18.47%;2010年的最大概率出現在10~11 km高度范圍內,概率值約為16.92%,隨后出現在8~9 km之間,概率值為15.76%。另外,在18~19 km范圍內,冰云云頂高度幾乎為0,即說明2007—2010年期間南京地區19 km以上高度幾乎沒有冰云存在。2007—2010年冰云云頂高度平均值分別為11.276 3 km、11.068 7 km、11.685 3 km、11.663 0 km,大致位于對流層底部,云頂高度與云底高度一樣,平均值最大值出現在2009年,最小值為2008年,平均值變化趨勢與云底高度一致。

圖6 2007—2010年南京地區冰云云頂高度Fig.6 Ice cloud cloud top height in Nanjing from 2007 to 2010

根據李特[18]等分析華北地區冰云分布特征表明,冰云出現的高度與氣溶膠的光學厚度有關聯,氣溶膠粒子通過大氣垂直上升運動被輸送到對流層不同高度,凝結形成冰核,將導致冰云分布高度的不同。冰云云頂高度不同年份表現不同,可能與當時的天氣狀況和氣溶膠粒子的分布有一定關系。

5 冰云的微觀物理統計分析

5.1 冰水含量(IWC)

IWC反應的是云體中冰晶的質量,是研究冰云微物理特性的重要物理參量之一。從圖7可知,每年冰云粒子的冰水含量值在0~0.090 g/m3之間都有分布,而最高概率值分布在0~0.005 0 g/m3范圍內,2007年(53.05%)和2009年(53.81%)都超過了50%,2008年和2010年出現的概率分別為43.60%、47.36%。根據統計得出,冰水含量值在0~0.050 g/m3內冰云粒子出現的概率為93.2%,在0.050~0.090 g/m3范圍內出現概率為5.9%,大于0.090 g/m3的出現概率為0.8%。因此,2007—2010年期間,冰云粒子的冰水含量值大小與其分布出現的概率呈負相關,即冰水含量值越小,冰云粒子出現的概率越大,這種情況與IWC隨高度的分布以及其粒子有效半徑有關。

2007—2010年期間IWC的平均值分別為0.012 84 g/m3、0.016 46 g/m3、0.012 33 g/m3、0.015 25 g/m3, 2008年最大,而2009年最小,平均值的變化隨年份呈先增加后減少再增加的趨勢。

圖7 2007—2010年南京地區冰云冰水含量的范圍統計Fig.7 Statistics on the range of ice cloud ice water content in Nanjing from 2007 to 2010

5.2 粒子有效半徑(ER)

根據圖8可知,ER值在0~90.0 μm之間均有分布,每年南京地區冰云的ER在中間某個范圍段的數量占了絕大部分,而范圍較小或較大的冰云粒子數量相對較少。2007年和2008年的冰云ER變化趨勢大體相同,而2009年和2010年變化趨勢較為一致。每年的冰云粒子有效半徑值都有一個明顯的波峰,其中,2007年和2008年出現在30.0~40.0 μm范圍內,概率值分別為25.48%、25.79%,而2009年的波峰出現在40.0~50.0 μm范圍內,概率值為21.11%,2010年則出現在20.0~30.0 μm范圍內,概率值為21.59%。其中,大于90.0 μm的大冰云粒子概率也不足1%,幾乎為0。據統計,冰云粒子有效半徑在高緯度地區的低空層,最大可達200 μm以上[5]。因此,可以看出,冰云ER主要集中在20.0~50.0 μm范圍內,ER值大小與其出現的概率之間的關系可以總結為:隨著有效半徑的增大,冰云粒子出現的概率先遞增后遞減。

2007—2010年冰云ER的平均值分別為43.599 2 μm、43.526 5 μm、37.059 0 μm、38.321 2 μm,冰云ER的平均值隨年份呈逐漸遞減的趨勢,其中,2007年平均值均最大,而2009年的平均值最小。

圖8 2007—2010年南京地區冰云粒子有效半徑范圍統計Fig.8 Statistics of effective radius range of ice cloud particles in Nanjing from 2007 to 2010

6 結論

本研究利用CloudSat和CALIPSO衛星聯合反演的觀測資料分析了2007—2010年期間南京地區的冰云相關物理特性,得出了以下結論:

①CloudSat衛星搭載的毫米波雷達(CPR)、CALIPSO衛星搭載的偏振激光雷達(CALIOP)是目前探測冰云的兩種重要的遙感探測方式,兩者各自單獨反演能夠得到部分有效層云信息,但是不夠完整,而聯合兩者的探測及反演結合了各自的優勢,又相互彌補不足之處,得到的冰云信息更為準確,對冰云的研究也更精確。

②在宏觀物理特性中,2007—2010年期間的冰云發生率隨年份先遞增后遞減的趨勢,發生率最大為2008年,每年春夏季發生率均比秋冬季要高。云底高度主要分布在7~8 km內,最高概率出現在2009年的7~8 km范圍內,云頂高度主要分布在8~12 km,最高概率也是出現在2009年的9~10 km內;云底高度的概率整體上均隨著高度升高呈逐漸減少的趨勢;云底和云頂高度的最大平均值都出現在2009年,分布為10.07 km、11.69 km。

③在微觀物理特性中,冰云粒子IWC值的大小與其出現的概率呈負相關;冰云冰水含量的最高概率值分布在0~0.005 0 g/m3范圍中;4 a平均值分別為0.012 84 g/m3、0.016 46 g/m3、0.012 33 g/m3、0.015 25 g/m3,在2008年達到最大。ER主要集中分布在20.0~50.0 μm范圍內,2007年最大,2009年最小;冰云粒子出現的概率隨著有效粒子半徑的增大呈先遞增后遞減的趨勢。