基于土地利用變化的粵港澳大灣區生態系統服務價值預測研究

許譯方,周永杰 ,何煜然鄺紅艷楊大勇

1.生態環境部華南環境科學研究所,廣州 510535

2.普渡大學健康與人類科學學院,印第安納州 47906

0 前言

生態系統服務(Ecological Services)是指人類通過生態系統的結構、功能和過程直接或間接地得到的產品和服務[1-2],支撐著人類社會的發展和進步。但是,隨著快速的工業化和城鎮化,土地利用結構發生了劇烈變化,致使生態系統服務功能受到損害和削弱[3]。Westman 首先提出“Nature’s services”的概念及其價值評估問題,Costanza等人在《Nature》發表的文章使生態系統服務價值評估研究成為熱點,而 2001年啟動的千禧年生態系統評估項目(Millennium Ecosystem Assessment)進一步探討了生態系統及其服務的驅動因素和對人類福祉的影響[4],生態系統服務價值已成為當前生態學、資源經濟學、環境經濟學以及生態經濟學的交叉前沿領域[5]。隨著GIS、RS等技術的發展及其在生態系統服務價值分析中的廣泛應用,生態系統服務價值動態變化的研究已成為當前研究趨勢之一[6]。因此,認識土地利用對生態系統服務價值的影響,可以從土地利用規劃的角度,為決策者制定生態保護規劃與管理制度提供可靠參考和依據。

本文以粵港澳大灣區城市群為研究區域,利用遙感影像計算其 2000—2015年的土地利用類型構成和轉移矩陣,并通過馬爾科夫鏈預測2025年的土地利用結構,同時在此基礎上分析其生態服務價值的變化,預測研究區 2025年的生態系統服務價值變化,揭示了土地利用與生態系統服務價值變化的聯動關系,為粵港澳大灣區城市群制定生態安全管控政策提供分析決策依據,以期為促進區域土地資源合理利用和生態環境保護提供理論支撐。

1 數據與方法

1.1 研究區概況

粵港澳大灣區城市群由廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、惠州、江門、肇慶9個地級市和香港、澳門兩個特別行政區組成,地處珠江下游,位于北緯 21 °—25 °,東經 111°—116 °之間,區域國土面積約5.6萬km2,是繼美國紐約灣區、舊金山灣區、日本東京灣區之后,世界第四大灣區。區域氣候屬于南亞熱帶的海洋性季風氣候,年均溫 22 ℃左右,夏季多雨且臺風頻繁,冬季冷暖變化無常。2017年末常住人口約6956.93萬人,地區生產總值為10.18萬億元,折合美元1.6萬億元,位列四大灣區第二位,僅次于東京灣區的1.8萬億美元。

1.2 數據來源

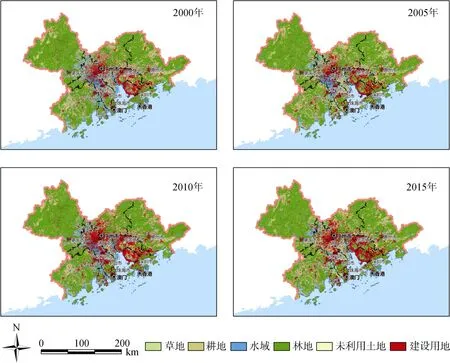

本研究采用的數據來源于美國國家航空航天局(https://earthdata.nasa.gov/)提供的Landsat TM/ETM+遙感數據,選擇2000、2005、2010和2015共4個時間點(表1),經過大氣校正、正射校正和幾何校正等預處理后,根據 IPCC土地覆被類型的分類原則,采用面向對象分類的方法,結合人工和自動識別,實現土地利用類型分類。

圖1 粵港澳大灣區地理位置圖Figure 1 The location map of Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area

由于受到自然環境和波譜的相互影響,從傳感器的光譜信號提取的地表信息存在不確定性,因此遙感分類的精度評價是極其重要的環節。精度評價一般采用定量評價,評價指標主要有總體分類精度、用戶精度和Kappa系數等。

在研究區內隨機抽取了 300個檢查點,利用Google Earth不同年份的高分辨率影像進行精度評價,總體分類精度為 93.83%,Kappa 系數為 0.9472,滿足本研究分類精度要求。其中水域的用戶精度最高,達到 100%,其次是建設用地(95.49%),未利用地的用戶精度最低,主要被誤分為草地。

1.3 研究方法

1.3.1 馬爾科夫鏈在土地利用預測中的方法原理

馬爾科夫鏈是一種特殊的隨機運動過程,一個運動系統在t+1時刻的狀態和t時刻的狀態有關,而與以前的狀態無關,這點用于土地利用格局變化是合適的[7]。

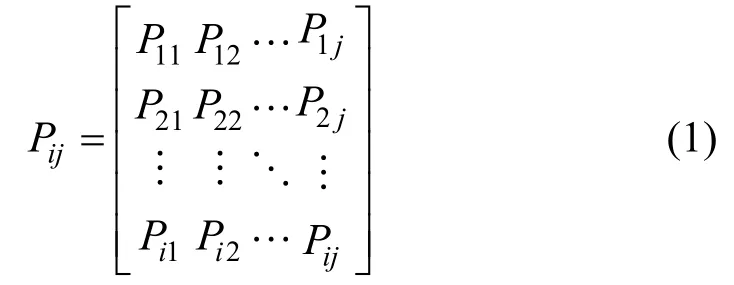

用Pij表示已知在時刻tn系統所處的狀態Ii的條件下,在時刻tn+1系統所處的狀態Ij的條件概率,稱Pij為轉移概率[8]。

現有土地利用類型Ii(i=1,2,…,n)的取值(面積)S(1),S(2),…,S(n-1),S(n),其中令S(n)=ai的條件下,轉變到土地利用類型Ij(j=1,2,…,n)的取值S(n+1)=aj的條件概率為:Pij=P[S(n+1)=aj/S(1),S(2),…,S(n-1),S(n)=ai]=P[S(n+1)=aj/S(n)=ai]。式中,Pij則為各地類的轉變概率[9]。

假設預測的土地利用類型可能處于Ii(i=1,2,…,n)的取值Si(i=1,2,…,n),而且每次只能處于一種狀態,那么每一種狀態都具有n個轉向(包括轉向自身)即I1→I1,I1→I2,…,I1→In其轉變概率P(I1→I1)=P(S1/S1),P(I1→I2)=P(S2/S1),…,P(I1→Ij)=P(Sj/S1),…,P(I1→In)=P(Sn/S1)。令P(Ii→Ij)=Pij,則可得到以下轉變概率矩陣:

式(1)中:0≤Pij≤1,且有即式中每個元素非負且各行元素之和等于1。

用Pij表示由土地類型Ii經過m階轉變后到達地類Ij的轉變概率,可知馬爾科夫鏈的高階土地類型面積轉變概率矩陣:

1.3.2 生態系統服務價值測算方法

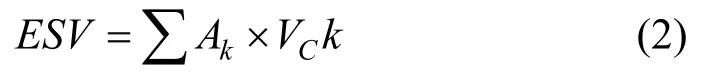

聯合國發起的千年生態系統評估(MA)將生態系統服務歸納為供給服務、調節服務、文化服務和支持服務4個功能類別[10]。本研究采用Costanza等[11]提出的模型計算研究區的生態系統服務價值。

式(2)中:ESV為生態系統服務價值;Ak為土地利用類型k面積(hm2);VCk為土地利用類型k單位面積的生態價值系數。

2 土地利用變化和預測

2.1 土地利用變化

通過統計解譯后的遙感影像數據,粵港澳大灣區城市群土地利用類型以林地為主。2015年,林地面積約為31250.17 km2,占區域總面積的56.82%,16年間減少1505.24 km2,主要分布在羅浮山、鼎湖山和古兜山構成的綠色屏障區;耕地在迅速減少,2000年面積約為 10436.72 km2,占區域總面積的18.98%,2015年面積約為 9298.03 km2,16年間減少1138.69 km2,主要分布在珠三角沖積平原地區;水域也占有較大面積,并且呈逐漸減少的趨勢,2015年水域面積為4888.30 km2,占區域總面積的6.89%;建設用地主要分布在各城市的主城區,其增長較快,由 2000年 11.68%增至 2015年 16.61%,面積增長2711.25 km2;草地與未利用地分布較少。

2.2 土地利用類型轉換特征

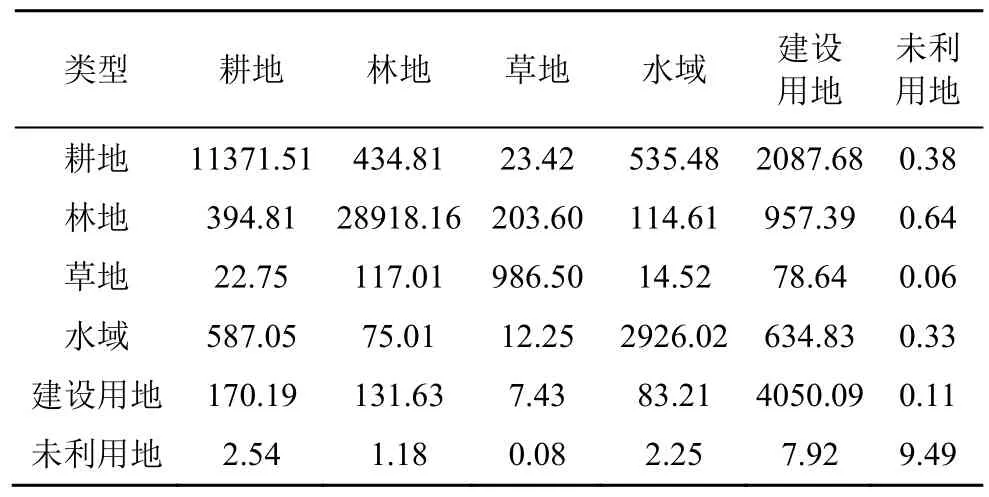

從 2000—2015年粵港澳大灣區土地利用轉移矩陣來看,林地在過去16年中發生了較大變化,其中有5.46%的面積轉入其它土地利用類型,面積最大的為建設用地,達到 957.39 km2,其次是轉入耕地,面積為394.81km2;從水域轉出情況來看,30.92%的原濕地面積流失,主要轉移方向是耕地和建設用地,其中轉入耕地面積為587.05 km2,占原水域面積的13.86%,轉入建設用地面積為634.83 km2,占原水域面積14.99%;16年間研究區耕地一直處于下降趨勢,有14.44%的耕地被轉變為建設用地,面積為2087.68 km2,說明耕地的流失主要是人類的建設活動所造成的。

圖2 2000—2015年粵港澳大灣區土地利用類型分布圖Figure 2 The maps of land use types in Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area from 2000 to 2015

2.3 土地利用預測

運用馬爾柯夫鏈進行預測的關鍵在于轉移概率的確定[12]。為了檢驗模型預測的精度,本文以2015年的土地利用數據作為樣本,并利用MPE(平均相對誤差)對其進行驗證。結果表明,利用馬爾科夫鏈預測的各土地利用類型面積與實際各土地利用類型面積的平均相對誤差為4.08%,結果較為可靠。

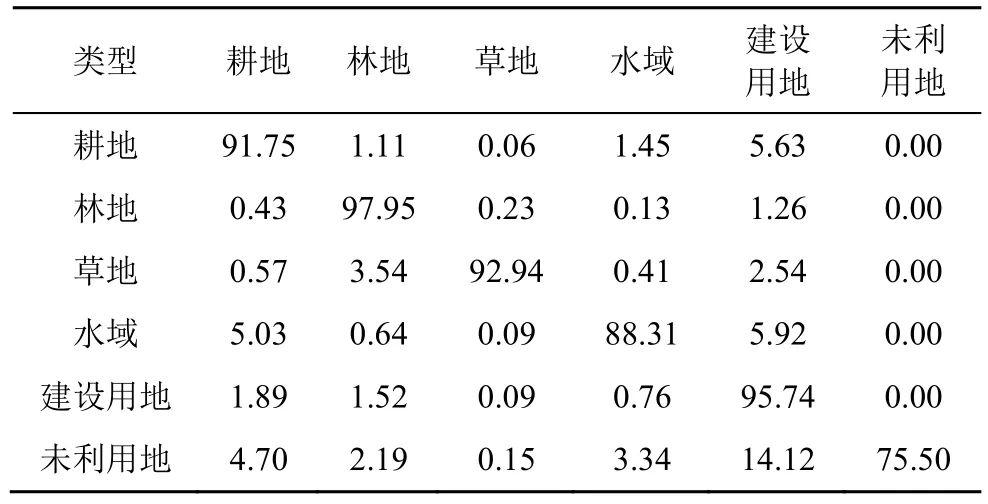

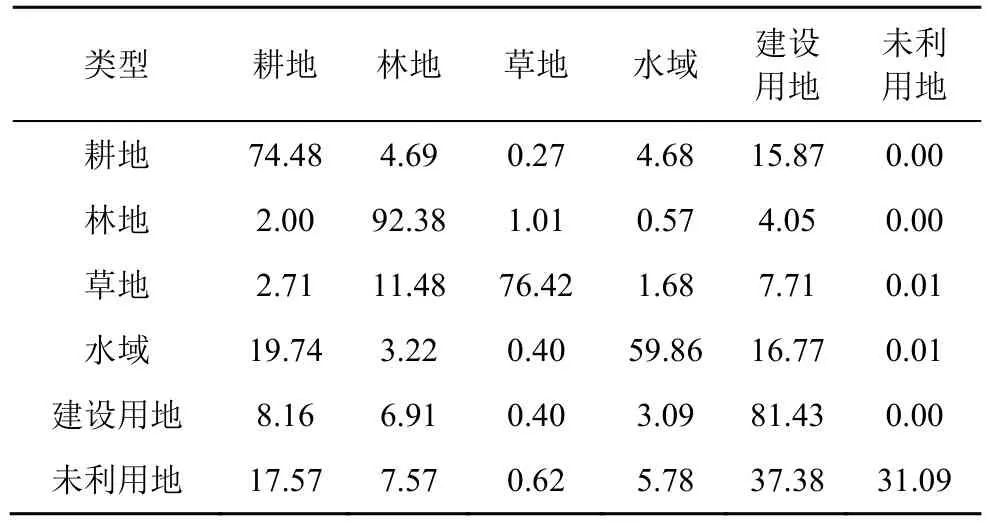

本文以 2010—2015年的各土地利用類型轉換概率作為初始概率矩陣,利用2000—2015年各地類的年均轉換面積得到年均轉移概率矩陣(表3),并用初始概率矩陣與年均轉移概率矩陣相乘,得到最終狀態矩陣(表4),最后計算出粵港澳大灣區2025年各地類面積,其中耕地面積為10860.61 km2,林地面積為 28309.98 km2,草地面積為 1395.22 km2,水域面積為 3024.18 km2,建設用地面積為 11387.10 km2,未利用地面積為3.63 km2。

表2 2000—2015年粵港澳大灣區土地利用轉移矩陣Table 2 The transition matrix of ecological system in Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area from 2000 to 2015 km2

表3 年均轉移概率矩陣Table 3 The transition probability matrix of land use types per year %

表4 最終轉移概率矩陣Table 4 The ultimate transition probability matrix of land use types %

3 生態系統服務價值變化和預測

3.1 以耕地為基準的生態服務價值當量修訂

生態系統服務價值核算方法主要有兩種,即基于單位服務功能價格的方法和基于單位面積價值當量因子的方法[13]。本研究根據粵港澳大灣區的實際情況,采用謝高地[14]提出的生態服務價值當量表進行核算,并根據徐麗芬等[15]提出的方法以耕地為基準對當量表進行修訂。

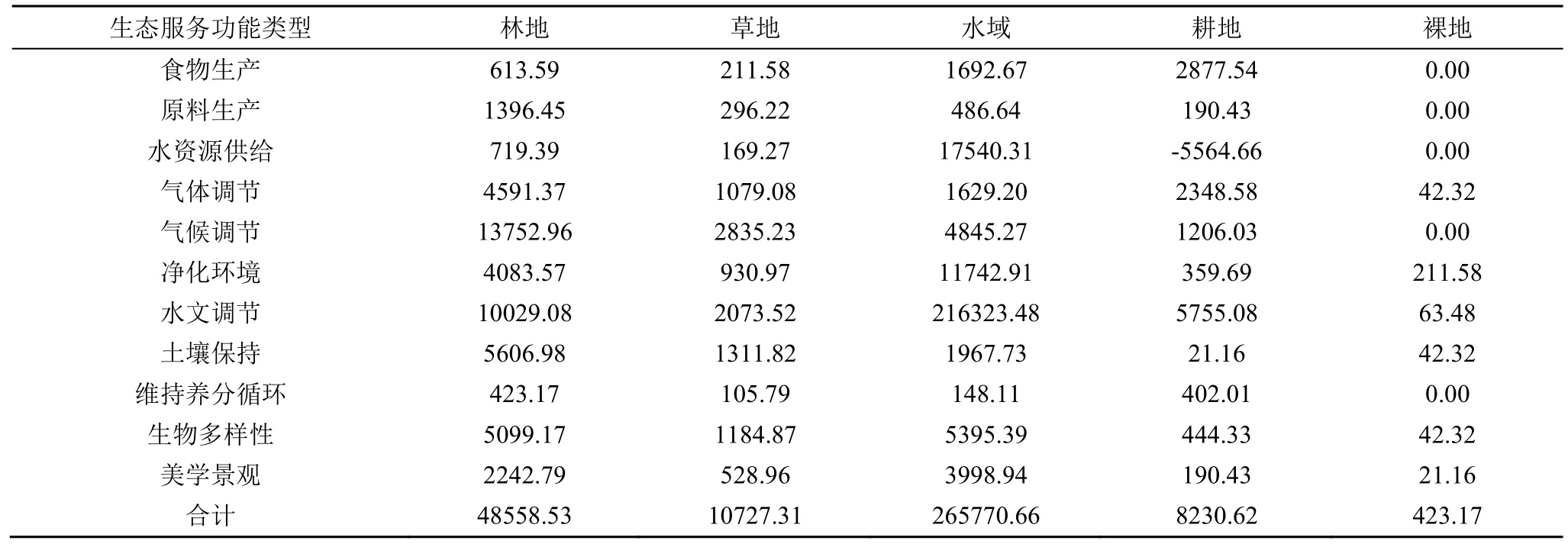

2015年粵港澳大灣區和全國的耕地單位面積糧食產量分別為5.25噸每公頃和5.48噸每公頃,得到生態服務當量的地區修訂系數為0.96。根據廣東華南糧食交易中心華南糧網統計的2015年末糧食采購價格為 2939.7元每噸,在沒有人力投入的自然生態系統提供的經濟價值是現有單位面積耕地提供的食物生產服務經濟價值的 1/7[16],計算出粵港澳大灣區 1個生態服務價值量因子的經濟價值量為 2204.00元·hm-2,最終得到研究區不同生態系統單位面積的生態服務價值(表5)。

3.2 生態系統服務價值變化分析

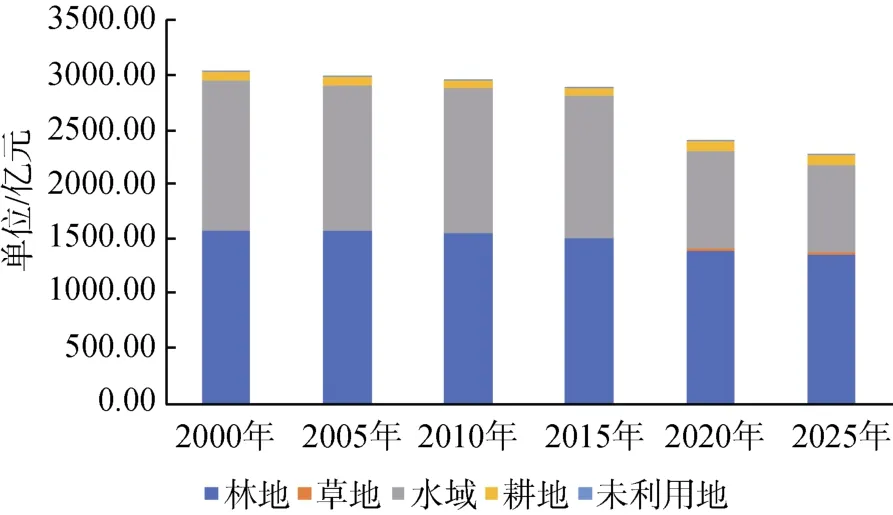

從 2000—2025年粵港澳大灣區生態系統服務價值(圖3)來看,整體呈現逐漸下降趨勢,36年間共減少755.98億元,其中,時間序列2015—2020年的下降速度最快,共減少487.37億元。從各個生態系統類型的服務價值來看,林地和濕地的價值占總價值的 95%以上,其次是耕地;林地和濕地的服務價值損失明顯,26年間分別減少215.86和560.36億元,主要原因是林地退化和濕地萎縮較為顯著。

表5 粵港澳大灣區不同生態系統單位面積的生態服務價值Table 5 The ecological service values of the different ecological system unit area in Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area in 2015 元/(hm2·a)

圖3 2000—2025年各生態系統類型服務價值Figure 3 The service values of different ecosystem types from 2000 to 2025

從空間分布格局上看,粵港澳大灣區生態系統服務價值高值區主要分布在惠州、肇慶和江門,其變化相對較小;佛山和中山部分地區因水域面積較大而成為生態系統服務價值次高值區;而珠江口其他區域因建設用地比例較高而成為生態系統服務價值低值區,其縮減量也較為明顯。

4 結論與討論

本研究以土地利用變化為基礎,對粵港澳大灣區的生態系統服務價值進行研究,主要結論如下:

(1)粵港澳大灣區在城市化的進程中,主要表現為城鎮建設用地的迅速增長,大量的耕地、林地轉化為建設用地,從現狀來看,時間序列 2010—2015年更為顯著。根據馬爾科夫鏈預測的結果,2025年城鎮建設用地達到11387.10 km2。

(2)粵港澳大灣區的生態系統服務價值主要來源于林地、水域和耕地,但是由于城市發展的需要,建設用地的擴張擠壓了其它地類空間,造成大量自然、半自然生態系統面積的喪失,導致 2000—2015年間生態系統服務價值整體減少 145.54億元,到2025年整體減少755.98億元。

綜上所述,盡管城市化的過程會導致自然生態系統的面積驟減,相應的生態系統服務下降,但是通過土地利用優化與景觀格局優化,可以作為提升生態系統服務價值的有效優化平臺和實際操作工具[4]。從地類開發的角度,對林地和水域進行科學合理的旅游景區開發,可以提升其文化服務價值;從地類結構的角度,將不適宜耕作的區域恢復成林地或灘涂,不僅可以有效防止水土流失,同時也有利于提升生態系統服務價值。