偽滿末期的日系中文報與報人研究

——以康德新聞社的興亡為中心

華京碩

(龍谷大學 社會學部,日本 滋賀 520-2153)

日俄戰爭以后,伴隨著日本帝國主義大力推行大陸政策,中國東三省的土地被侵占,大批日本報人也抱著各種各樣的目的來到東三省辦報。這些日系報紙在日本外務省及南滿鐵道株式會社(以下簡稱“滿鐵”)的支持下,在輿論上為日本造勢,成了言論領域的侵華尖兵。

九一八事變爆發后,實際控制偽滿洲國權利的關東軍勢力開始介入東三省的言論界。關東軍在嚴厲鎮壓中國人經營報刊的同時,積極拉攏日系中文報刊,以日本報人為核心圍繞偽滿弘報處構建報刊管理體系。到太平洋戰爭爆發時,關東軍鑒于戰略物資的日漸緊張和嚴格控制社會思想的必要性,以偽滿弘報處的名義,將主要中日文報刊合并于三大新聞社體系之下,其中具體負責管理和經營中文報刊的就是成立于1942年1月22日的康德新聞社。

康德新聞社作為關東軍三次新聞整理后所創造出來的最終產物,一直到日本戰敗為止都是關東軍在偽滿推行言論統治的核心部門。雖然康德新聞社所發行的各種報刊在20世紀80年代以后在中國陸續出版微縮膠片和縮印本,但是由于相關一手資料的缺乏,造成對康德新聞社這一組織本身的體系、運營及相關報人身份的調查仍處于空白狀態。

在日本學界,對于偽滿報刊的宏觀研究,20世紀80年代一度掀起“滿洲國熱”,隨后逐漸走向低潮,盡管以留學生為中心的報刊文學作品分析的研究論文,以及日本學者的“滿洲國通信社”相關的研究論文依然不在少數,但是除了成書于2000年前后的中下正治的《從新聞看中日關系史》(1996年)和李相哲的《滿洲日本人經營新聞的歷史》(2000年)以外,缺乏以專著形式發行的研究成果。

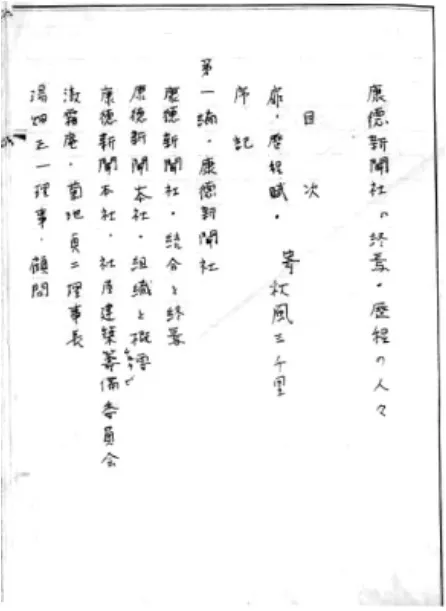

然而,2000年以后,日本國會圖書館憲政資料室、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所戰史資料室解禁了大量偽滿時期的資料,其中相當一部分資料在亞洲歷史資料中心的網站上可以直接閱覽。可惜,目前中日兩國對這些文獻的利用率不高,沒有充分發揮上述資料的價值。例如,曾在康德新聞社供職的日本員工高橋周司的手寫筆記《康德新聞社的終焉》,具體負責偽滿言論統治的關東軍第4課編制的《滿洲國戰爭準備指導計劃》等資料,對偽滿新聞社研究提供直接的佐證,有利于人們進一步弄清偽滿時期最后的中文宣傳機關康德新聞社的組織構成,相關日系報人的身份,以及康德新聞社的生存軌跡。

左:高橋周司《康德新聞社的終焉·歷程的人們》手稿

右:關東軍第4課《滿洲國戰爭準備指導計劃》鉛印本

一、偽滿后期的新聞政策與組織體系

九一八事變爆發之前,東三省的日系報刊主要受日本外務省和“滿鐵”的資金支援進行宣傳活動,其中日本外務省和駐東北各地的日本領事館是控制日系報刊的主要力量,而“滿鐵”更多的是在外務省不方便直接介入時充當代理人的角色,如著名的沈陽《盛京時報》在改制為股份有限公司時就表面上以“滿鐵”名義進行收購,背后實際為日本外務省控制。日軍占領東三省之后,日本軍方特別是關東軍開始介入東北報業,對報刊發行和新聞報道進行了嚴格的管控。

關東軍在九一八事變之后曾一度想甩開外務省及“滿鐵”等其他日本勢力,單獨進行輿論管控。但是,由于東北的日系報刊大多在日本政界及財政界有深厚的根基,再加上普通老百姓對軍方辦報的不信任,關東軍單獨的辦報及宣傳活動收效甚微。在這種情況下,關東軍不得已在1932年8月17日召集日本外務省、“滿鐵”、關東廳、偽滿政府的相關人士在奉天大和旅館召開了“言論通信機關處理指導協議會”。在這次為期兩天的會議上,各方決定對偽滿通信機關的管控互相協調,并在長春新設偽滿官方報刊,對各地報刊進行強制縮減合并,對日系中文報刊區別對待。在這之后,偽滿的新聞管制表面上轉移到了偽滿政府的行政管控下,背后則是由關東軍第4課進行具體的決策。而以偽滿第一大日系中文報《盛京時報》為核心的日本報人成為了偽滿報業管控體系的核心力量[1]。

根據曾任關東軍第4課高級參謀的片倉衷在《滿洲國史各論》中的記述,偽滿洲國的弘報行政大致上分為四個時期。

第一時期是1932年偽滿建國到1933年資政局弘法處廢止的一年多的時間。主要任務是為偽滿洲國的“合法”性對日本國內進行宣傳,以及針對李頓調查團散布有利于日方的情報。

第二時期是1933年4月總務廳情報處再次成立到1937年7月偽滿行政改革的5年間,主要任務是創立偽滿洲國通信社、對外介紹偽滿洲國、宣傳帝制和整合各地媒體。

第三時期是1937年7月情報處合并偽滿宣化司的業務并改革為弘報處到1941年太平洋戰爭爆發為止的5年間,主要任務是建立并扶植和擴大滿洲映畫協會的影響力。

第四時期是1941年弘報處機能的擴充強化到1945年日本戰敗的5年間,主要任務是對主要報刊進行大規模合并,進行藝術文藝指導和宣傳對英美決戰的方針[2]。

偽滿政府建立之初,宣傳事業最初由資政局弘法處進行管理。但是由于關東軍內部對宣傳事業管理混亂,資政局很快就和協和會、民政部及總務廳產生對立,陷入無法運作的境地。1933年4月1日,關東軍在和日本外務省及“滿鐵”和解之后新建了總務廳情報處負責宣傳事宜,情報處與掌握新聞消息來源的偽滿洲國通信社及由12家主要報社構成的偽滿洲國弘報協會一同組成了言論管控機關。此后,為配合新聞整理行動,關東軍于1937年7月1日將情報處改組為弘報處,并在原有的總務、情報兩科的基礎上新設了監理科,強化對新聞出版業的監控。

到了1941年1月,出于應對逐漸惡化的國際局勢的需要,關東軍又將部門過于冗雜、管理困難的弘報協會解散,新成立了滿洲新聞協會,并對各地報社進行強制合并。康德新聞社就是在這時期為統合中文報刊所創建的兼具發行和管理雙重機能的特殊組織[3]。

二、康德新聞社的建立與組織結構

在康德新聞社建立之前,偽滿的中文報刊的核心是在關東軍支持下建立的偽滿洲國政府機關報《大同報》。《大同報》最初以民營報刊身份面世,前身是《大東報》,表面上由在東三省頗具名氣的報人王希哲擔任社長,實際負責具體運作的是日本人都甲文雄。九一八事變之前,東三省的新聞報刊主要集中在奉天、大連一線,偽滿行政中心新京只有《大同報》,民眾讀報的熱情也不高,《大同報》創刊后最初銷量慘淡,1935年前后僅日販3 500份左右。更令偽滿和關東軍頭疼的是,由于其對報刊的管制集中在控制消息來源和抓財務、人事權,對報刊內容,特別是對文藝欄等需要一定中文素養的版面缺乏認識,使中國報人抓住機會利用《大同報》的文藝副刊進行了一系列的反抗宣傳[4][5]。

對《大同報》的狀況感到不滿的關東軍和偽滿政府在大肆抓捕反抗的中國報人的同時,在1936年建立偽滿弘報協會時,將《大同報》從個人經營改組成股份制公司,且將主要領導層更換,從日本人在東北的第一大報《盛京時報》派遣新社長和理事到《大同報》,從而形成了《盛京時報》的日系報人全面接管《大同報》的局面。到了1940年以后,作為關東軍第三次新聞整理的一環,關東軍將偽滿的大部分報刊的行政權都集中到了以《大同報》為核心建立的康德新聞社之下。

對于建立康德新聞社的理由,在1944年2月26日《康德新聞新京版》的《對內宣德達情,對外發揚國光,完成弘報報國使命,新聞事業統一經營功績招人耳目》的報道中宣稱是為了以下兩點:(一)謀充實人才,施行新聞通信界一大刷新,于文化發展都市中發行多數報紙者,使之廢刊,于當地發刊小報;(二)謀統合新聞事業的經營,強化指導輿論,以期節省資材。而在關東軍參謀部第4課編寫的《昭和17年度至昭和20年度滿洲國戰爭準備指導計劃》第三章第9節《弘報》中則指出,合并報社創辦康德新聞社的直接原因是偽滿當時印刷報紙的各種物資不足,必須壓縮報紙數量以方便統一管控資源調配。

康德新聞社于1942年1月22日正式掛牌,其總部設在了偽滿國都新京(長春)特別市六馬路的舊《大同報》社辦公樓內。在康德新聞社前社員高橋周司的記錄中,1945年日本戰敗前,康德新聞社的主要干部構成情況如表1所示。

表1康德新聞社的主要干部構成

在這些高級干部之下,總務局由日本人下野重三郎擔任局長,管理庶務部、經理部、用度部、國通大樓內的總務局人事部、事業部。值得一提的是,總務局中負責管理用紙等資材的用度部長是由退役關東軍軍官擔任的(同時任偽滿在鄉軍人會會長)。編輯部在高見達夫和湯畑正一的管理下,有數十名編輯人員工作,遺憾的是,在日方能查到的資料里沒有發現編輯的具體名單。編輯部內還設有資料調查室和照片制版室,由廣島縣出生的富堅義昭氏和山口縣出生的大冢氏負責管理。印刷局原本是使用舊《大同報》的印刷設備,后期從大阪的《每日新聞》社運來了英國制的高速印刷機并加大印刷量[6]。

康德新聞社在1943年6月1日正式開始發行《康德新聞》。除了發行正規新聞外,也出版一些副刊小報,在當時的老百姓中有一些影響力。特別是在1944年爆料說滿洲映畫協會的女演員李香蘭實際上是日本人,在偽滿境內引起了不小的轟動,根據留下手稿的康德新聞社職員高橋周司的回憶,這篇報道登載在《實話報》《小時報》和《午報》上[6]。

康德新聞社在日本也四處設立分部,除了主要的東京及大阪分部外,還在下關和長崎建立了聯絡處。這主要是因為下關有偽滿弘報處的辦事處,負責審查和銷毀面向偽滿的日本國內的負面消息,而長崎分部則是海底電話線基地,負責和上海的新聞社進行聯絡,掌握中國內地消息。

三、康德新聞社的主要職員

綜合中國的《沈陽文史資料》《偽滿史料叢書》和日方的《新聞總覽》,以及當事者高橋周司的手記等資料來看,負責康德新聞社經營的主要是來自《盛京時報》的日本報人,其中的高層大多畢業于上海東亞同文書院,在東北有多年的辦報經驗[7][8]。

(一)首任理事長染谷保藏

擔任康德新聞社首任理事長的是原《盛京時報》及《大同報》社長的日本人染谷保藏。染谷保藏畢業于東亞同文書院,在九一八事變之前就長期在日系第一大報《盛京時報》做經營業務。曾經一度轉業到“滿鐵”就職,后又被《盛京時報》第一任社長中島真雄請回報社。從在日本國立國會圖書館找到的資料,以及當事者的相關記錄來看,染谷本人長期負責經營相關活動,對中文報紙編輯業務并不十分熟悉。他能在偽滿弘報體制中擔任要職,更多是因為在九一八事變后為關東軍控制報刊言論發揮了巨大作用的《盛京時報》第二任社長佐原篤介在1932年初突然因尿毒癥去世,染谷在報社內資歷最老而被匆忙推舉上位。染谷做了不到一年的康德新聞社理事長就被關東軍撤換,隨后在社內擔任顧問閑職。染谷保藏做生意的手腕十分了得,根據中島真雄的日記《雙月旅日記》所記載,染谷在偽滿有大片田地和數處別墅。染谷保藏在日本戰敗后被蘇聯紅軍逮捕,之后又被國民黨軍隊以“麻痹人民思想罪”關在沈陽監獄。關于其結局,日人福田實在其編纂的《滿洲奉天日本人史》中稱染谷保藏于1948年8月21日病死在監獄里[9]。

(二)第二任理事長菊池貞二

擔任康德新聞社第二任理事長的菊池貞二也是東亞同文書院出身的報人,長期在《盛京時報》內以“傲霜庵”為筆名撰寫社論,在日本國內被高度評價為“在言及復雜的滿洲問題時能讓日中雙方權力者所敬服的人物”[10]。他在康德新聞社成立時就實際上負責其具體運作。他在戰敗時與蘇聯紅軍及國民黨的要人進行交涉,將很多幸存的康德新聞社報人帶回了日本。菊池貞二戰后在日本出版的回憶錄《秋風三千里——中國四十年的回顧:菊池傲霜庵隨筆》,成為目前研究偽滿報刊歷史的重要文獻。菊池后來還在大阪的地方晚報《新大阪》開設專欄撰寫了很多評論[11]。

(三)論說主干高見達夫

康德新聞社由于既是新聞發行機構又是管理機構,在體制上與一般新聞社略有區別。負責社論編寫的是論說主干高見達夫。在加入康德新聞社之前,高見是日本同盟通信社的馬尼拉支部長,在日軍進攻南京時曾擔任從軍記者,主要任務是美化日軍暴行。高見達夫在日本戰敗前就跑回日本,后來在日本共同通信社當上理事長。

(四)理事湯畑正一

湯畑正一也是東亞同文書院出身,在康德新聞社內負責總務事務,同時兼任新本社大樓的建設委員會委員長。湯畑曾經任《大同報》的總務部長和《滿洲日日新聞》的取締役,在日本戰敗時被蘇聯紅軍抓獲,靠裝瘋賣傻逃脫制裁,跑回日本。

(五)理事大石智郎

大石智郎曾長期在《盛京時報》任職,在第一任社長中島真雄隱退時曾有意栽培他接班,但是由于大石在東北開設扶桑煙膏局大肆販賣鴉片,在當地名聲欠佳,無法得到《盛京時報》的后臺日本外務省的許可。最后,外務省由上海派來了新社長佐原篤介,大石只能任副社長,在此同時大石智郎還積極參加日本主導的滿蒙獨立運動。由于臭名昭著,大石智郎在戰后被國民黨部隊逮捕,之后消息全無,日方當事者記錄中猜測他被國民黨處死,但也有部分中國的研究成果說其隱姓埋名逃回日本。

(六)理事山本久治

山本久治是《盛京時報》初代社長中島真雄的左膀右臂,長期在哈爾濱《大北新報》負責報社經營。康德新聞社創立后,他負責哈爾濱等北滿各地的報刊管理。山本在日本戰敗時帶著妻兒老小從哈爾濱向南逃竄的途中,和康德新聞社哈爾濱支部長的須騰勇雄一起被抗聯相關的游擊隊抓獲并就地槍決。

(七)理事鍋田覺治

鍋田覺治是從大連的《滿洲日日新聞》借調來的職員,在康德新聞社主要負責統籌各種印刷機器的管理工作。鍋田將家人安置在大連,自己在新京借住在火車站前的興安旅館內。日本戰敗的消息傳來后,鍋田覺治立刻跑回大連,之后和家人一起返回日本。

(八)監事森田久

森田久原是日本《朝日新聞》的記者,后在《時事新報》擔任編輯局長。1936年被招聘到偽滿洲國擔任弘報協會理事長,之后又成了偽滿洲國通信社的理事長。森田平時不在康德新聞社內,但對康德新聞社的職員招聘及人事調動享有仲裁權。他在日本戰敗后逃回日本,后在老家福岡縣太宰府市當上了町長。森田久在1940年的《滿洲的新聞和通信》上發表的文章《國通十年史》是目前研究偽滿洲國通信社最可靠的一手史料[12]。

(九)東京兼大阪支部長瀨戶保太郎

瀨戶保太郎是中島真雄等人創辦《盛京時報》時在沈陽收留的浪人,后長期跟隨中島辦報,先后擔任《盛京時報》《大同報》和康德新聞社的日本支部長。瀨戶在日本廣告代理店業界極負盛名,他以日滿社和日華社的名義在偽滿及日本的報紙上做廣告代理業務,在戰后幾乎壟斷了日本關西地區的廣告業務,被稱為關西的廣告王。戰后,瀨戶保太郎在大阪創辦了晚報《新大阪》,為《盛京時報》和康德新聞社出身的歸國日系報人提供工作。

四、康德新聞社的終結與日本報人的去向

1944年9月,康德新聞社按照偽滿政府的“中國語新聞一國一紙”的方針,將所屬的所有報刊更名為《康德新聞》,以《康德新聞新京版》(舊《大同報》)為核心,其他各地報紙全部地方版化。但是由于戰爭末期資源不足,《康德新聞》的地方版大多在數個月內倒閉。到了1945年4月以后,偽滿的主要中文報刊事實上只剩下了新京的《康德新聞》和大連的《泰東日報》。

1945年8月9日,蘇聯對日宣戰,開始攻擊關東軍。到了8月14日的早晨,偽滿政府組織新京的日本報人和家小在國通大樓前集合,試圖向南逃跑。結果道路不通,不得已又全部折返回新京。8月14日的深夜,康德新聞社的主要干部從偽滿洲國通信社處獲悉了日本天皇即將發布終戰詔書一事后一哄而散,到8月15日上午康德新聞社內已空無一人,日方當事人認為8月14日出版的《康德新聞》應該是日本報人編輯的最后一份報紙。

8月16日早晨,蘇聯紅軍進入新京,蘇聯憲兵隊從這一天開始抓捕偽滿的日本人干部和關東軍軍人。康德新聞社的伊藤事業部長被蘇聯憲兵捕獲并押往了中亞的哈薩克斯坦。感覺到大事不妙的康德新聞社理事長菊池貞二在東躲西藏一陣后找到后來來到沈陽的國民黨東北行營秘書長蔣經國。菊池將保存在康德新聞社內的關東軍委托保管的中國貴重古籍敬獻給了蔣經國和宋美齡,作為放其和部下逃回日本的條件。據高橋周司在手記中猜測,菊池貞二交給蔣經國的古籍很有可能是關東軍委托康德新聞社保管的《四庫全書》文淵閣版。之后,菊池和主要康德新聞社的報人都在蔣經國保護下順利回國。菊池貞二由于擔心自己被指定為戰犯,找到了在京都大學擔任總長的妻弟羽田亨尋求保護。羽田將菊池一家安排在京都市伏見區深草地區附近的公寓內。菊池貞二從此一邊在《新大阪》繼續寫專欄,一邊寫回憶錄,度過余生。隨菊池回國的報人們很多也轉業不再做新聞報刊行業[6]。

五、結語

康德新聞社是偽滿弘報體制下最后建立的集報道與管理于一體的新聞機構,從它的建立過程來看,以關東軍為核心的偽滿政權對新聞報刊的管控始終不如廣播和電影來的順利。關東軍更多是依靠強制合并和拉攏日系報社以達到控制目的,且對中文報業缺乏了解。這就造成了偽滿中文報業管控體系中存在大量漏洞,為中國報人將日系中文報特別是文藝副刊作為抗日陣地提供了可能性。

同時,康德新聞社的經營始終捉襟見肘也充分體現了日本在偽滿的統治不得人心,日本報人并不能依靠中文報紙的宣傳來達到麻痹民眾的目的。此外,關東軍對報刊的干預也嚴重影響了偽滿的日本報人,這些報人和偽滿的日本政治家一樣,在戰后形成了獨特的“滿洲人脈”,對日本戰后的新聞出版行業發展也產生了一定影響。由于具體負責偽滿新聞行政的關東軍第4課相關資料還有許多未解密,關于康德新聞社的進一步研究還有待將來資料解密的進程。