含多端柔性多狀態開關的智能配電網供電能力評估

李明琪,晏寒婷,董 潔,孔令生,彭元泉,李亮明

(1.廣州市奔流電力科技有限公司,廣州 510530;2.廣東電網有限責任公司佛山供電局,廣東 佛山 528000)

0 引言

TSC(最大供電能力)是指在一定供電區域內配電網滿足N-1 安全準則,并考慮實際運行約束的最大負荷供應能力[1]。作為評估配電網極限供電能力的一個關鍵指標[2-4],TSC 與可靠性[5]、電能質量[6]等指標一樣,能為配電網規劃與設計提供指導。在傳統配電網規劃與運行中,通常遵循“閉環設計,開環運行”的原則。在此原則的指導下,通過調整母聯開關、饋線分段開關和聯絡開關的運行狀態,改變網架拓撲結構,可提高配電網供電能力,并實現靈活運行或故障狀態下的可靠轉供電。

目前已有不少學者和機構對配電網供電能力進行研究,并提出多種解決方案[7-11]。容載比法作為一種較早提出的基于容量-負荷比例的TSC 衡量方法,其計算策略簡單,但難以計及網架拓撲,評估結果準確性不高[1]。最大負荷倍數法、網絡最大流法等方法初步考慮了網架供電能力,但仍無法對配電網結構進行詳細建模,導致TSC 計算結果與實際存在偏差。基于主變壓器互聯或饋線互聯的配電網供電能力計算方法克服了上述方法的不足,較為充分地考慮了實際配電網的網架結構和配電設備之間的互聯關系,提高了評估結果的準確性。

隨著智能配電網發展,以FMS(柔性多狀態開關)為代表的柔性設備受到關注[12]。與傳統“硬”開關設備不同,FMS 是基于電力電子器件的新型聯絡開關,具備潮流控制靈活、響應速度快、能頻繁動作和故障影響小等特點[13]。它的引入徹底改變了傳統配電網的供電方式,使系統同時具備開、閉環的優點,增強了配電網DG(分布式電源)消納能力和供電可靠性[14]。同時FMS 配合基于通信網絡的SCADA(監控與數據采集系統)形成智能配電網,實現檢測和控制的協同,進而調動配電網物理實體的智能互動,形成自我感知和智能處理的系統,對于國內泛在電力物聯網的研究與建設具有促進作用。

國外對柔性開關設備的研究起步較早。英國帝國理工學院首先提出了SNOP(軟常開開關)概念,帝國理工學院和卡迪夫大學提出了SOP(智能軟開關)基本概念及典型拓撲,卡迪夫大學進一步分析了SOP 在配電網中的運行效益[15]。我國亦有許多學者進行了柔性開關設備的可行性研究[16]。浙江大學分析并總結了配電網柔性開關設備關鍵技術及其發展趨勢[17],天津大學在含FMS 的配電網運行優化模型、控制、配置、優化方法等方面做了深入研究[18-20]。

在配電網供電能力計算方法中,涉及柔性設備的研究極少,其中文獻[21]以饋線間負荷均衡為目標,提出一種基于柔性開關的組網最大供電能力計算方法,但該方法忽略了網損和電壓約束,且模型目標難以保障饋線分段負荷分布的合理性,針對柔性開關本身的約束亦未能深入探究。

針對上述需求和問題,本文考慮多端FMS 接入場景,首先對比分析傳統配電網和含FMS 智能配電網供電能力;同時建立含FMS 配電網運行數學模型,以最大化均衡負荷為目標,計及網損和電壓約束,并提出針對性的模型優化求解方法;最后依托實際智能配電網示范工程開展測試仿真,驗證該方法的合理性和有效性。

1 含FMS 的智能配電網供電能力分析

1.1 傳統配電網供電能力

在不考慮FMS 的情況下,常規轉供電操作主要以饋線組為單位,依據滿足主變壓器和饋線N-1 安全校驗要求進行轉供電。由于FMS 通常連接于某幾條饋線,其主要影響所接入饋線組的供電能力,因此此處以饋線組為單位,重點關注饋線N-1 安全驗證標準,并將傳統電源與FMS 互聯供電進行對比。

圖1 不含FMS 接入的常規饋線組

現針對饋線最嚴重的故障,即饋線首段發生故障,對饋線N-1 轉供電進行說明。當圖1 中饋線組發生饋線N-1 時,必須滿足以下約束:

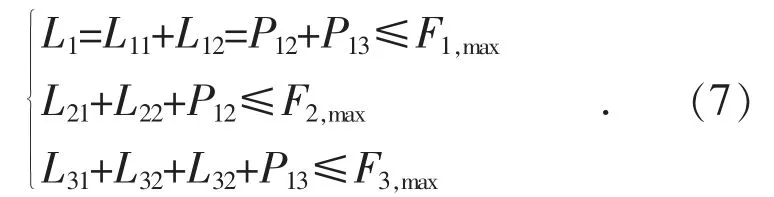

式中:Li表示饋線i 的總負荷;Lij表示饋線i 的第j 分段的負荷;Fi,max表示饋線i 的最大容量。

式(1)表示饋線1 發生N-1 時,分別向饋線3 和饋線2 轉供分段1 和分段2 的負荷,并確保饋線2 和饋線3 的總負荷不超過其最大容量;式(2)表示饋線2 執行N-1 時,其負荷被傳送到饋線1,并確保轉供后饋線1 的總負荷不超過其最大容量;式(3)表示饋線3 執行N-1 時,其負荷被轉供至饋線1,并確保轉供后饋線1 的總負荷不超過其最大容量。

在不考慮FMS 時,當饋線發生N-1 時,轉供電方式與開關狀態密切相關。例如,饋線1 發生N-1 時,為了傳送饋線1 的分段1 和分段2 的負荷,需斷開分段開關FK11,并閉合聯絡開關LK12和LK13。雖然此種方式可實現轉供電,但受限于分段開關和聯絡開關的開/閉狀態,該方式無法有效調節饋線2 和饋線3 的轉供電負荷,靈活性較差。

1.2 含FMS 的智能配電網供電能力

現對上述含3 條線路的饋線組進行改造,用FMS 替代饋線之間的聯絡開關,使3 條饋線互聯,如圖2 所示。與不含FMS 的饋線組轉供電相比,增設FMS 后,可通過調節FMS 端口的傳輸功率來轉供發生N-1 時的饋線負荷。現分別考慮3條饋線的首端發生故障,并且相應的饋線N-1 安全校驗如下:

式中:SFMS,i表示FMS 端口i 的最大容量;Pij表示饋線i 發生N-1 時轉供至饋線j 的負荷。

圖2 含FMS 接入的饋線組

FMS 接入后,除了考慮接受轉供電的饋線的總負荷不超過其最大容量外,還需考慮轉供電負荷是否超過FMS 端口的最大容量,且必須確保傳輸的總功率等于發生N-1 時的饋線負荷。可見,FMS 接入使N-1 涉及的約束增多。但是,這并不意味著FMS 接入會降低配電網絡的最大供電能力。現設定3 條饋線的最大容量相等,且每個FMS端口的最大容量大于需轉供的負荷。下面以饋線1的N-1 為例,分析FMS 接入對供電能力的影響。

基于上述對饋線最大容量和FMS 端口最大容量的設定處理,則式(4)中的第2,3,4 項為冗余項,此時式(4)可簡化為:

當饋線1 向饋線2 和饋線3 的轉供電負荷分別等于饋線1 的分段2 和分段1 的負荷時,即P12=L12,P13=L11,則式(7)退化為式(1)。此時,含FMS 的饋線組與常規饋線組的N-1 約束相同。

基于上述分析可知,與常規饋線轉供相比,考慮FMS 接入時,具有以下不同:在FMS 端口的轉供電容量不受限時,含FMS 的饋線組比常規饋線組的轉供電方式更靈活,即不限定饋線2 只轉供饋線1 的分段2 的負荷,且不限定饋線3 只轉供饋線1 的分段1 的負荷,只需確保FMS 的總轉供負荷量等于饋線1 的總負荷即可。

在FMS 端口的轉供電容量受限時,FMS 的轉供電靈活性將受到限制,含FMS 的饋線組的轉供電策略不能退化為常規饋線組的轉供電策略。

2 智能配電網供電能力評估模型和方法

2.1 配電網數學模型

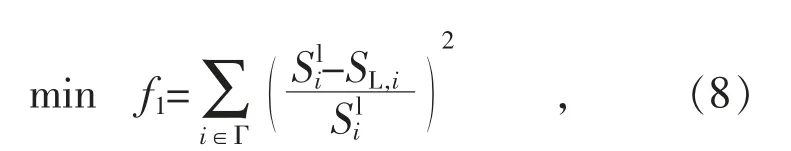

在含FMS 的智能配電網供電能力評估模型中,可選擇不同的目標函數,具體如下:

以最大化饋線負荷為目標,且考慮饋線各分段所接入負荷的均衡程度,則目標函數f1可表示為:

以最大化饋線負荷為目標,使含FMS 的饋線組的總負荷最大化,則目標函數f2可表示為:

與傳統配電網TSC 評估模型不同,在所述的含FMS 的智能配電網供電能力評估模型中,既可考慮含FMS 的饋線組的每條饋線發生N-1 的運行場景,也能計及配電網潮流方程約束、節點電壓約束、線路電流運行約束。

(1)配電網潮流方程約束

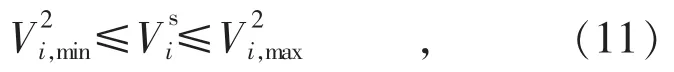

(2)安全運行約束

式中:Vi,min和Vi,max分別為節點i 的電壓下限和上限。需要說明的是,在基態情況下(s=0),平衡節點的電壓幅值為設定的常數。但是,當饋線進行N-1 校驗時,若饋線首端節點為平衡節點,則需將其調整為常規的負荷節點,且該節點的發電機注入功率和修改為零。

式中:Iij,max為線路ij 的電流幅值的上限。

(3)無功設備運行約束

分組投切電容器的運行約束如式(13)所示。

2.2 FMS 運行約束

對于每個FMS,所有端口的有功功率及其有功損耗之和為零,FMS 有功功率平衡約束為:

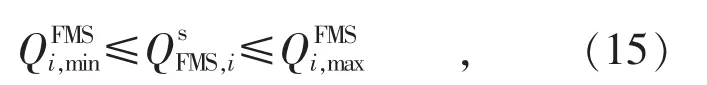

每個FMS 端口具有一定的無功功率調節容量,并可獨立調節,FMS 端口無功功率運行約束為:

在運行過程中,每個FMS 端口的視在功率不能超出其上限,FMS 端口視在功率運行約束為:

2.3 求解方法

從數學優化角度來看,本文所述的含FMS的智能配電網供電能力評估模型屬于一個MINLP(混合整數非線性規劃模型),其求解效率通常較低。根據該模型的數學形式,可通過模型轉換方式,消去模型中的離散變量,即通過等價轉化的方式將含有離散變量的約束轉化為一個只含有連續變量的非線性約束,從而實現模型轉換。

為了消除FMS 端口視在功率運行約束的均方根符號,可將其整理為:

不失一般性,本文對原模型中的目標函數和約束進行去離散變量處理,進而將原模型化為一個NLP(非線性規劃模型),即:

式中:X 為決策變量向量;Aineq和bineq分別為線性不等式約束的系數矩陣和系數向量;Aeq和beq為線性等式約束的系數矩陣和系數向量;lb和ub分別為決策變量的下界和上界向量;Cineq和dineq分別表示非線性不等式約束的集合及其下界向量;Ceq和deq分別表示非線性等式約束的集合及其下界向量。需要說明的是,在獲取上述模型后,通過調用內點法即可獲取模型的解,進而得到含FMS 的智能配電網供電能力。

3 算例仿真與分析

3.1 FMS 示范工程算例簡介

本文以南方某地區含三端FMS 的智能配電網示范工程為對象,評估其供電能力。圖3 為含三端FMS 的智能配電網示范工程示意圖,端口1和端口2 分別接入10 kV 的YG 甲線和WH 線,端口3 可選擇接入SH 甲線(10 kV)或ZG(20 kV)線;4 條饋線具有相同導線截面,即線路最大載流量相等。為增加無功調節的手段,在所有非首端節點上接入分組投切電容器,單組容量15 kvar,共4 組。

為了比較不同目標函數下配電網的供電能力,本文考慮了以下3 種模型目標。

(1)M1:f1為目標,饋線各段負荷相等。

(2)M2:f1為目標,饋線各段負荷可不相等。

(3)M3:f2為目標,負荷僅接入饋線末端。

3.2 供電能力分析

3.2.1 含FMS 智能配電網供電能力

圖3 含三端FMS 的智能配電網示范工程

(1)不同容量下供電能力

在端口3 選擇接入SH 甲線時進行測試。表1列出了示范工程配電網在端口與饋線容量不相等(端口6/6/6 MVA,饋線9.3 MVA)和容量相等(均為9.3 MVA)2 種情形下的供電能力情況。

基于上述評估結果可知,端口與饋線容量不相等時,饋線組總供電能力約18 MVA,與FMS端口總容量相匹配,可見此時配電網TSC 受到可轉供電容量的限制;當端口容量提升至與饋線容量相等時,饋線組總供電能力增至約21.5 MVA,其原因在于增大FMS 的端口容量釋放了饋線N-1 時FMS 的可轉供電容量,進而提升饋線的供電能力。

需注意的是,雖然FMS 端口容量提高較大,但饋線組總供電能力提升不顯著,提升約3.5 MVA。分析原因為:當一條饋線發生N-1 時,只能轉供電至另外2 條饋線,結合常規N-1 安全校驗準則,每條饋線的供電能力為饋線最大傳輸容量的2/3,即6.2 MVA;根據此值,當FMS 端口容量設置為6 MVA 時,可使配網供電能力接近最大值;在此基礎上進一步增加FMS 端口容量,供電能力提升效果將不明顯,相反,減小FMS 端口容量,轉供電能力會受到限制,總供電能力將下降。

表1 不同容量下配電網TSC

同時,含FMS 配電網TSC 的大小也受饋線負荷分布形式的影響。總體來說,M1 和M2 模型目標下的饋線總供電能力稍低于M3 模型目標下的總供電能力,即相比于集群負荷接入,計及負荷均衡分布會犧牲配電網部分供電能力。

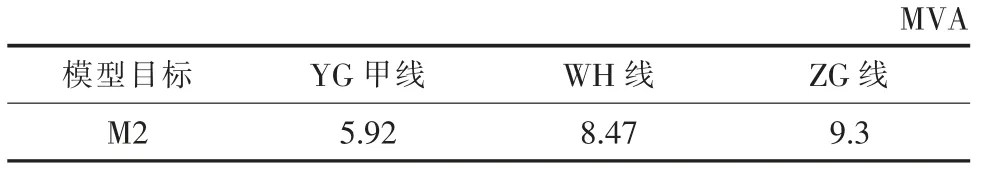

(2)不同電壓等級下供電能力

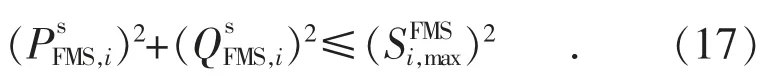

在端口3 選擇接入ZG 線(20 kV)時以M2 為目標進行測試,并設定所有端口和部分饋線(YG甲線和WH 線)的容量為9.3 MVA。表2 列出FMS連接不同電壓等級饋線的供電能力。

表2 不同電壓等級下配電網TSC

由表2 可知,當FMS 連接不同電壓等級的饋線時,饋線組總供電能力約23.7 MVA。將端口3 從SH 甲線切入ZG 線,在本質上是提高了該端口所連饋線容量(提高1 倍),但相較于前文中端口與饋線容量相等情形的TSC 僅提高2.2 MVA(提高10%)。可見,提高FMS 所連饋線的容量可提高一定的供電能力,但提升效果有限。

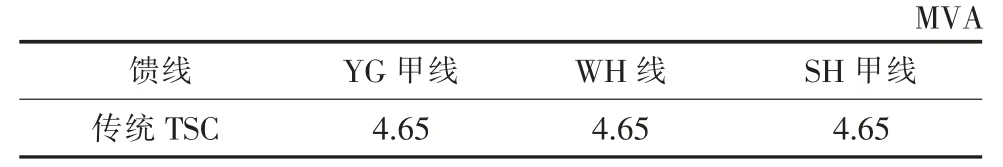

3.2.2 與傳統配電網供電能力對比

工程示范區改造前配電網如圖4 所示,計算得到各饋線的供電能力見表3。

圖4 工程示范區傳統配電網形式

表3 傳統配電網各饋線TSC

得到工程示范區傳統配電網的饋線總供電能力約為13.95 MVA,而FMS 接入改造后的智能配電網饋線組總供電能力在此基礎上提升到18.00 MVA,提升幅度約29%。這是由于傳統開關只有“通”和“斷”狀態且受連接位置的限制,各饋線轉供通道固定,無法實現實時的供電調控,進而限制供電能力提升。FMS 接入后轉供通道靈活調整,釋放了各條饋線的轉供容量,進而顯著提升饋線最大供電能力。

3.3 與已有供電能力評估方法對比

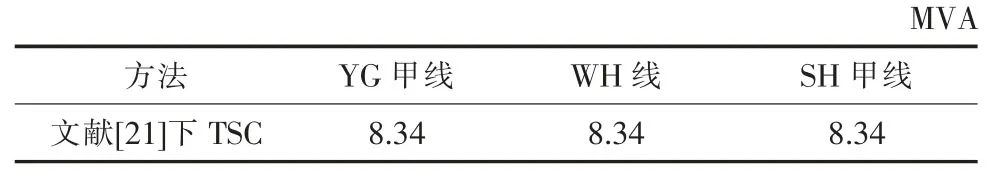

利用文獻[21]所提方法,計算在容量相等且電壓等級相等場景下的各饋線供電能力(見表4)。同時,整理繪制出用該方法和本文所提方法在目標函數下的節點電壓分布情況,如圖5 所示。

表4 文獻[21]計算的TSC 結果

圖5 2 種方法下的節點電壓分布

文獻[21]方法下饋線組TSC 約為25 MVA,超出本文所得極限值(超出約3.5 MVA)。該文獻方法中忽略了電壓降約束影響,盡管有無功調節手段的補償,仍致使饋線發生N-1 情形下均出現電壓越上限的情況,而在本文方法下則有效保障了節點電壓在安全區間內變化。可見,本文模型中考慮電壓約束雖限制部分TSC 提升,但保證了配電網安全運行條件,是不可缺少的環節。

3.4 FMS 轉供下電壓分布規律

根據圖5 節點電壓分布可知,在基態(場景4)下,隨節點遠離饋線首端,其電壓幅值逐漸下降。FMS 接入后,當某條饋線首段發生N-1 時,如在場景1 下YG 甲線首端故障,受到FMS 轉供電影響,WH 線和SH 甲線的負荷增加,兩條饋線上節點電壓隨之下降,幅值比基態時的電壓低。相應地,由于YG 甲線的電源發生轉移,轉變為由FMS 供電,功率將從饋線末端向首端傳送,因此引起饋線末端(節點3)電壓比首端(節點1)電壓高的現象。

4 結論

本文從傳統配電網與含FMS 配電網供電能力對比分析、含FMS 智能配電網供電能力評估建模、求解方法以及實際示范工程仿真4 個方面進行論述,解決含FMS 的智能配電網供電能力評估問題,得到以下結論:

(1)在FMS 端口的轉供電容量不受限時,含FMS 的饋線組比常規饋線組的TSC 高,轉供電方式更靈活。

(2)所述模型與方法適用于評估出考慮安全約束的配電網供電能力。基于實際示范工程的仿真結果可知,含FMS 的智能配電網的供電能力提升受電壓約束限制,但系統安全運行得以保障。

(3)含FMS 的配電網供電能力受到FMS 端口容量大小的影響,在配置FMS 端口容量時,可結合FMS 端口數量和饋線N-1 安全校驗準則,評估出FMS 端口容量。設置過大的FMS 端口或饋線容量,并不會顯著提升配電網供電能力。