南秦嶺龍王洞地區中生代云峰寨單元花崗巖地球化學特征及其地質意義

張振華

(山東省煤田地質局第三勘探隊,山東 泰安 271000)

花崗巖的主量元素、微量元素、同位素等特征分析,對研究與其形成有關的各種地質問題有很好的借鑒作用,至今仍是國內外學者用來探討巖漿源區、成因、演化和產出的構造環境等基礎理論問題的重要手段之一[1]。南秦嶺龍王洞地區位于陜西省南部,隸屬安康市石泉縣,地質條件復雜,巖漿活動頻繁。選取該區分布較廣泛的中生代云峰寨單元細粒黑云二長花崗巖為研究對象,分析其地球化學特征,探討其成因、構造環境。

1 區域地質背景

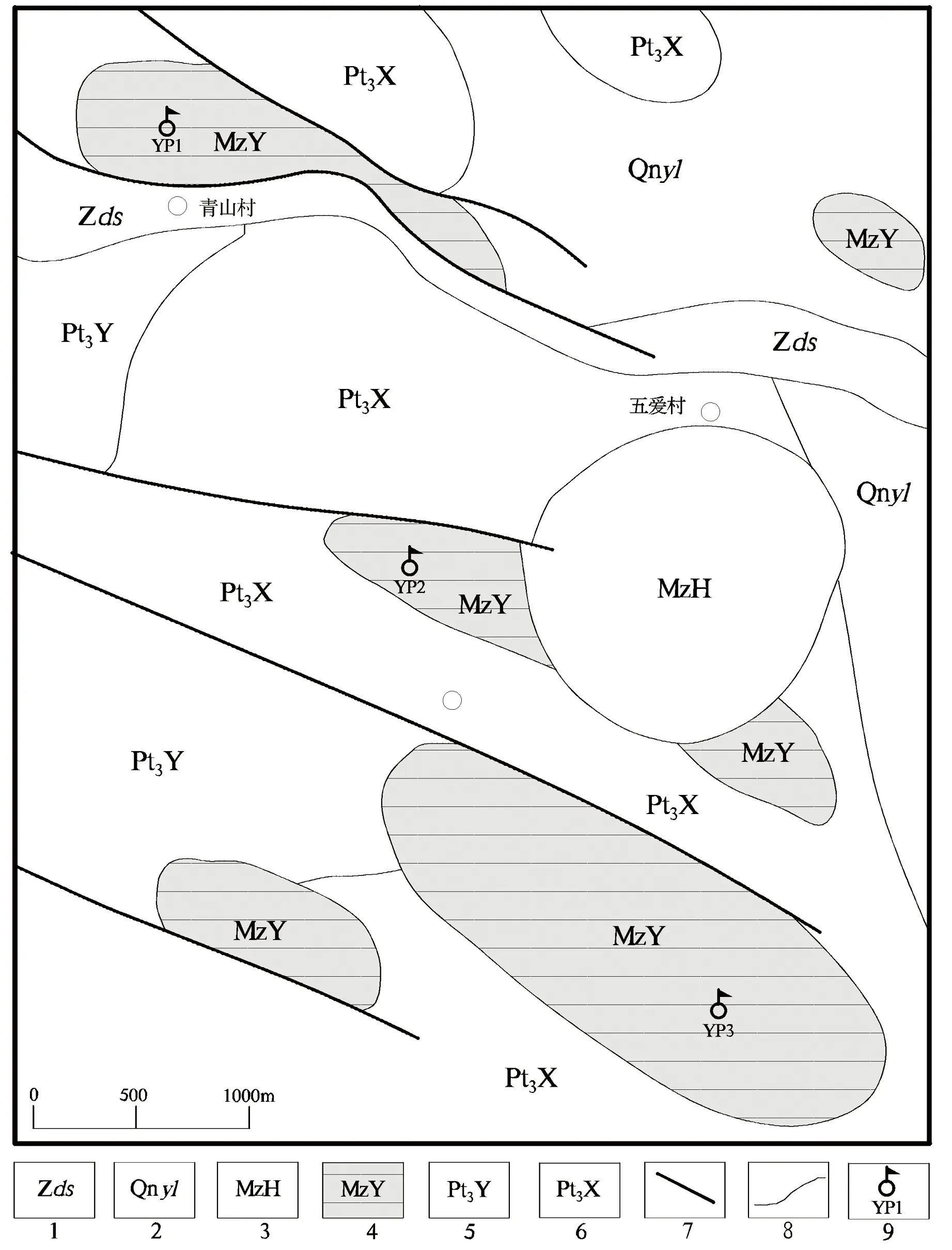

龍王洞地區大地構造位置位于華南陸塊(Ⅰ)、秦嶺褶皺系(Ⅱ)南緣、白水江-白河褶皺束帶(Ⅲ)中部,西部與揚子板塊相鄰,屬于元古代變質基底出露區。地質演化過程較為復雜,局部晚古生代淺變質沉積巖蓋層以剝離斷層方式滑覆于變質基底之上,形成隆滑構造系統。該區出露的地層主要有中元古代武當巖群揚坪組、新元古代青白口紀耀嶺河組、震旦紀陡山沱組,巖性以絹云綠泥鈉長片巖、絹云石英片巖等片巖類為主,局部夾板巖、灰巖及中基性變質火山巖等。該區構造以NW向脆性斷裂為主,發育一定數量的韌性剪切帶和糜棱巖帶,局部發育褶皺構造。該區巖漿活動頻繁,時代跨度較大,以侵入巖為主,主要發育新元古代小毛壩單元頁理化細粒石英閃長巖、玉皇廟單元頁理化中粒石英閃長巖、中生代云峰寨單元細粒黑云二長花崗巖、黃金寨單元中粒黑云二長花崗巖,云峰寨單元花崗巖在該區主要呈卵狀、橢圓狀侵入于元古代變質地層或巖體中,不同部位的花崗巖巖性特征一致,與圍巖呈超動式侵入接觸關系,局部呈脈動式侵入關系或斷裂接觸關系(圖1)。

1—陡山沱組;2—耀嶺河組;3—黃金寨單元;4—云峰寨單元;5—玉皇廟單元;6—小毛壩單元;7—斷裂;8—地質界線;9—采 樣位置圖1 龍王洞地區地質略圖

2 巖石礦物學特征

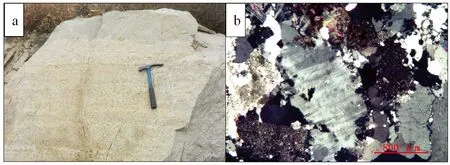

云峰寨單元侵入巖巖性為細粒黑云二長花崗巖,花崗結構,塊狀構造。

2.1 主要礦物成分及特征

斜長石:呈半自形—自形長板狀,多具環帶構造,絹云母化較弱,粒度在0.1~1.5mm之間,分布不均,局部較集中,含量約31%。

鉀長石:多為半自形板狀,少數不規則板狀,綠簾石化中等,見不規則條紋,粒度0.1~2mm,局部與石英呈文象交生,含量約39%。

石英:半自形—他形粒狀,粒度0.05~1.8mm,較均勻分布在上述礦物間,具波狀消光,含量約20%。

黑云母:不規則片狀,粒度0.1~1.8mm,含量約6%。

2.2 次要礦物成分及特征

副礦物主要有磁鐵礦、鋯石、磷灰石。次生礦物主要有白云母、絹云母(圖2)。

a—露頭照片;b—正交偏光顯微照片圖2 云峰寨單元花崗巖

3 地球化學特征

3.1 主量元素特征

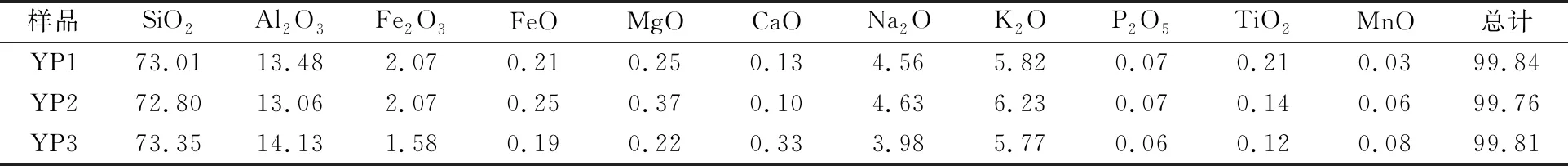

在云峰寨單元花崗巖有代表性的出露區域采取樣品3件進行各項分析。樣品加工、分析均由陜西省地質礦產實驗研究所完成,主量元素分析結果見表1。

表1 巖石化學分析結果(×10-2)

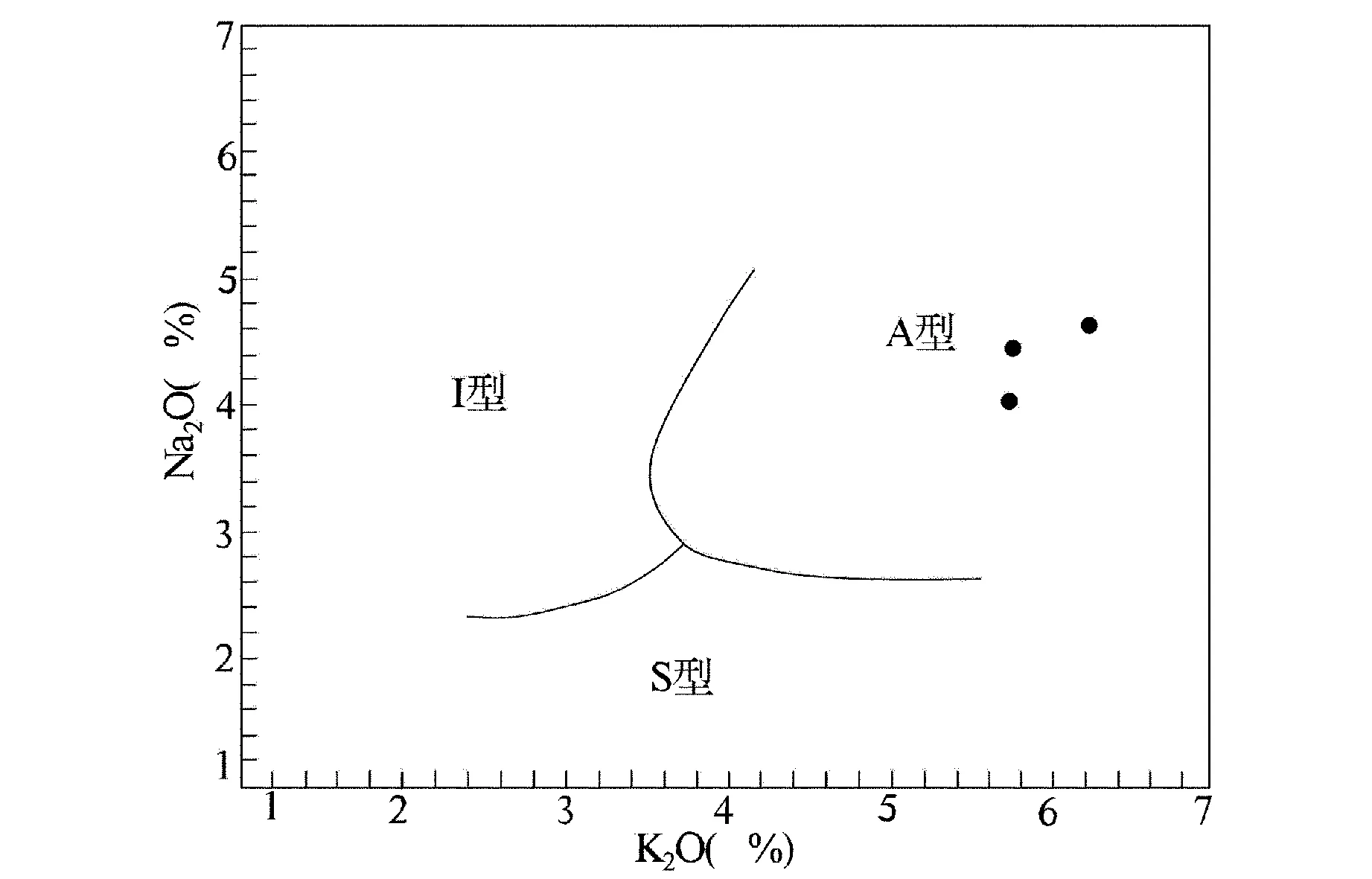

巖石地球化學特征的研究中,一般以SiO2-AR圖判斷巖石堿度,分析結果中,SiO2>50%,且K2O/Na2O=1.28~1.45,介于1~2.5之間,因此采用AR=(Al2O3+CaO+2Na2O)/(Al2O3+CaO-2Na2O),根據該次化學分析結果投圖,3件樣品全部落入堿性區(圖3)。巖石鋁飽和度用A/NK-A/CNK圖來判別,3件樣品全部落入過鋁質區(圖4)。在花崗巖類別判別圖中所有樣品均落入A型花崗巖區(圖5)。經計算,該巖體固結指數SI=1.35~2.97,平均2.08,反映巖漿固結時間長,巖漿結晶分異程度較高。主量元素有以下特點:

(1)高硅:SiO2含量72.80%~73.35%,鐵相對鎂富集,Fe2O3含量1.58%~2.07%,FeO含量0.19%~0.25%,MgO含量0.22%~0.37%。具有A型花崗巖富鐵貧鎂的特征。

(2)高堿:AR指數3.45~5.75,平均4.75,屬堿性花崗巖。

圖3 花崗巖堿性程度判別圖(據Wright,1969)

圖4 花崗巖鋁飽和度判別圖(據Maniar等,1989)

(3)鋁過飽和:A/CNK指數1.20~1.40,平均1.29,參照Frost等人的花崗巖分類觀點,該巖體屬于A型花崗巖中鋁飽和亞類[2]。

圖5 花崗巖類別判別圖(據Peive,1975)

主量元素特征反映了其形成于相對還原環境。其形成過程中氧逸度、溫度、壓力等條件均應滿足其還原條件,當源巖成分固定時,溫度越高則巖漿體系越處于還原環境。水分會導致體系中氧逸度增加,不利于形成還原環境,還原環境的巖漿水分含量較少。鋁過飽和說明其形成壓力很高,導致巖漿體系中斜長石不穩定造成的[3],因此,云峰寨單元花崗巖形成于高溫、貧水、高壓的還原環境。

3.2 微量元素特征

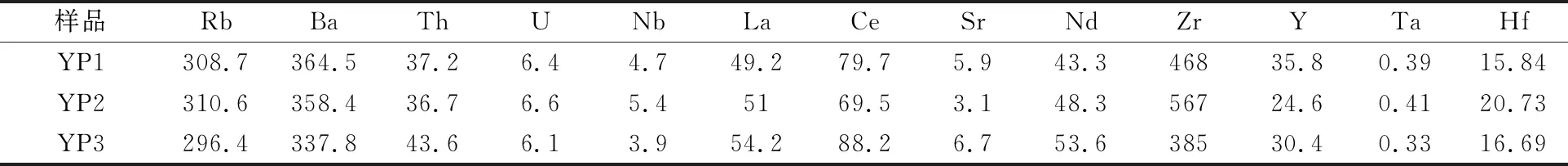

微量元素分析結果見表2。

表2 巖石微量元素分析結果(×10-6)

在原始地幔標準化蛛網圖中(圖6),大離子親石元素(LILE)Rb和高場強元素(HFSE)Th,U高度富集;而大離子親石元素(LILE)Ba,Sr及高場強元素(HFSE)Nb,Ta呈相對虧損;在蛛網圖中呈現明顯“V”型谷形態。Sr相對虧損,指示巖漿演化過程中有顯著的斜長石結晶分異過程。Nb與Ta,Zr與Hf化學性質及地球化學行為具相似性,Nb/Ta值通常用來指示巖漿分異演化過程,巖漿分異演化程度與Nb/Ta具有負相關性,Nb/Ta=11.82~13.17,均值12.34,接近正常花崗巖(Nb/Ta正常值為11),說明該巖體巖漿分異演化時間較長、程度較高[4-5]。

圖6 花崗巖微量元素原始地幔標準化蛛網圖 (原始地幔標準值據國際地球化學參考模型數據,1998)

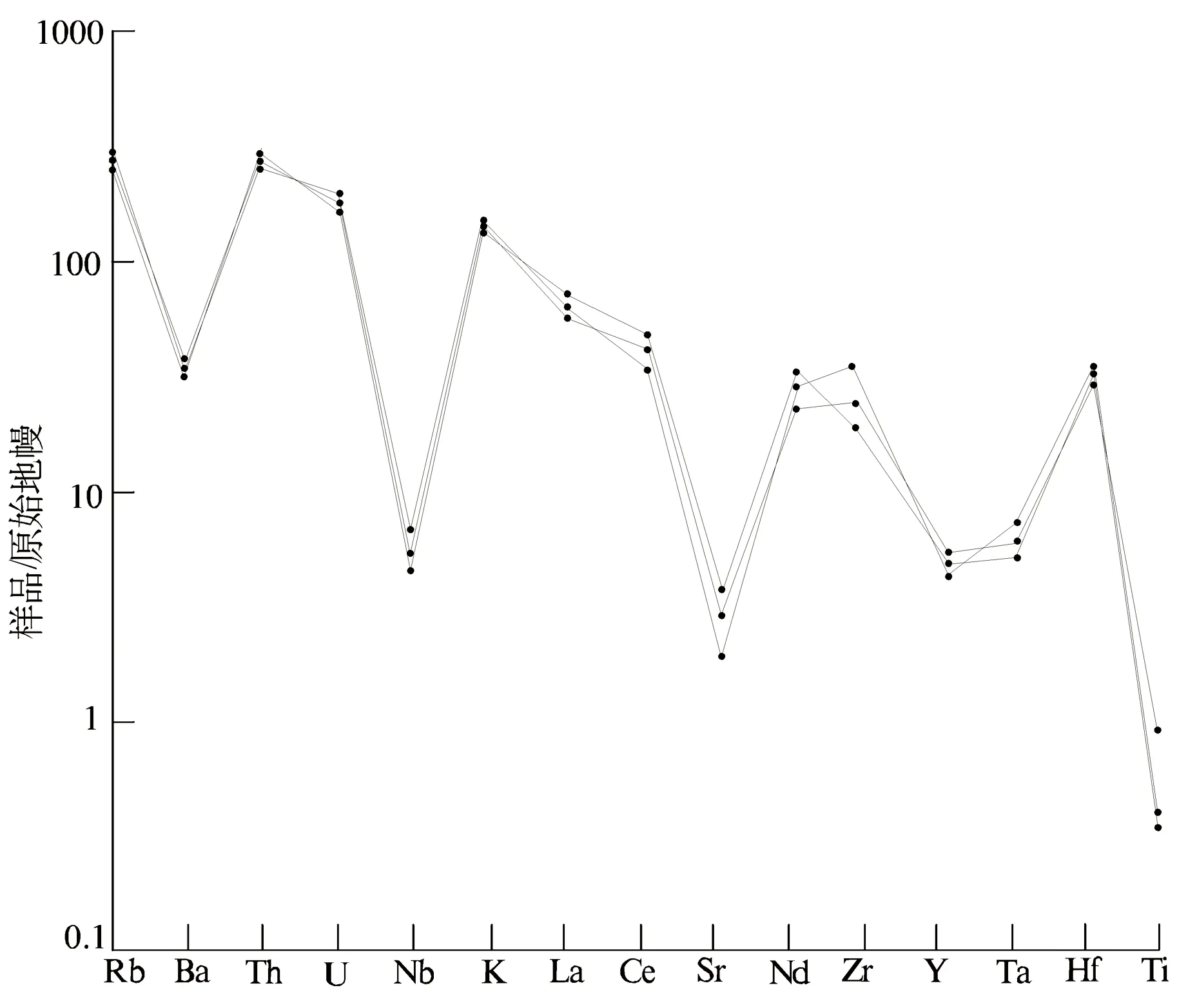

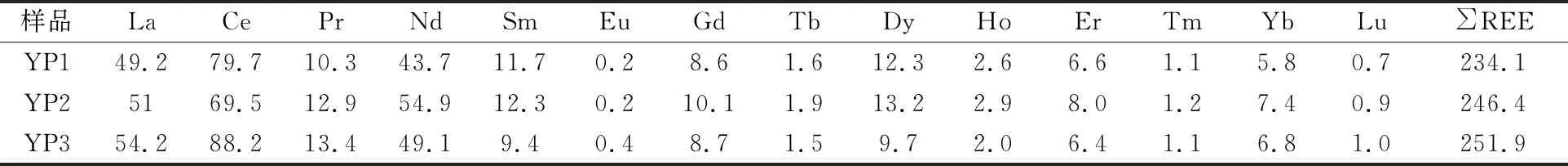

3.3 稀土元素特征

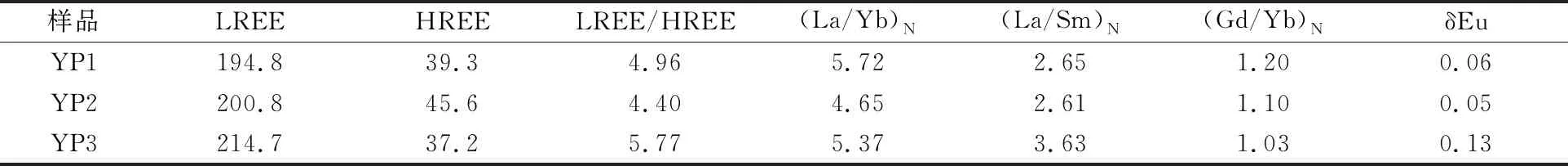

∑REE=234.1~251.9,說明云峰寨單元花崗巖稀土元素總體富集。LREE/HREE=4.40~5.77,說明輕稀土元素較重稀土元素富集,是巖體缺少石榴子石、角閃石等礦物的標志(表3)。

(La/Yb)N=4.65~5.72,(La/Sm)N=2.61~3.63,(Gd/Yb)N=1.03~1.20,說明稀土元素整體分餾程度較高,且輕稀土元素分餾較重稀土元素明顯。δEu=0.05~0.13,Eu虧損明顯,與典型A型花崗巖一致,表明巖漿過程中有較完整的斜長石結晶分異過程(表4)。

表3 巖石稀土元素分析結果(×10-6)

表4 巖石稀土元素特征參數

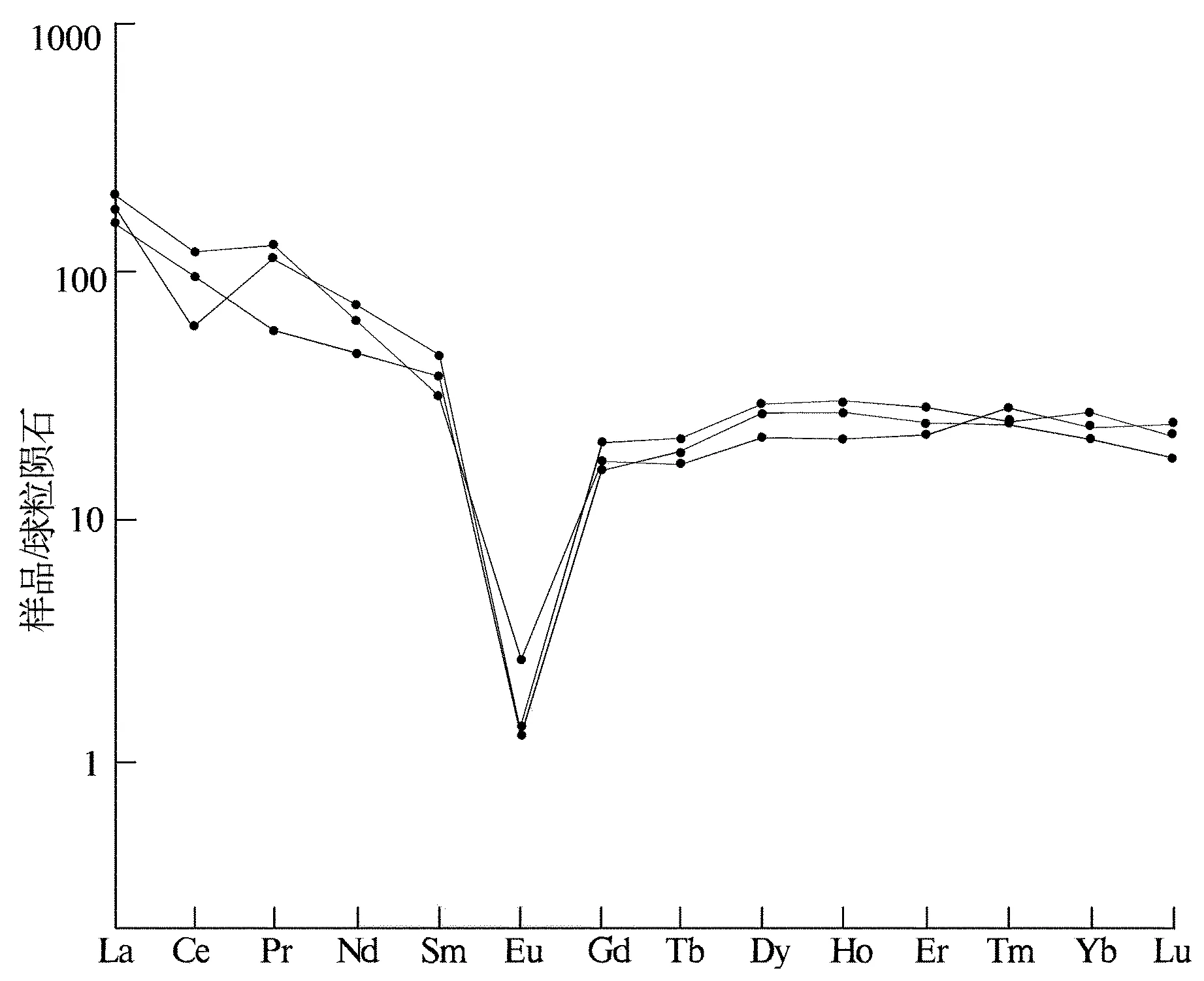

稀土元素球粒隕石標準化配分曲線圖(圖7)中可看出,Eu元素附近形成“V”型谷,輕稀土元素一側緩慢抬升,斜率相對較大,重稀土元素一側較為平緩,呈舒緩波狀,表明Eu→La元素富集趨勢增大,而Eu→Lu元素含量變化趨勢較為平穩,圖形走勢與典型A型花崗巖一致[6-9]。

圖7 花崗巖稀土元素球粒隕石標準化配分圖 (球粒隕石標準值據Boynton,1984)

4 巖石成因

區域上云峰寨單元花崗巖一般呈卵狀、橢圓狀侵入,符合主動就位機制特征,且其長軸方向多為NW向,與區域主構造方向一致,說明構造對巖漿的上升就位起主要控制作用,即前期斷裂為巖漿的最終就位提供空間,花崗巖的位置首先承襲了前期斷裂位置,后由于巖漿上侵壓力過大,頂部花崗巖結晶作用開始后,巖漿黏度逐漸增加,迫使尾部巖漿的側向擴張,發生氣球膨脹效應,從而改變了花崗巖體原有的接觸界線,形成卵狀、橢圓狀侵入界線。主動就位機制的花崗巖巖漿一般產生于地殼較深位置且巖漿活動較早,地殼物質熔融后體積膨脹,釋放壓力較大,與巖漿自然浮力相結合,巖漿擠壓速率大于斷裂拉張速率,上侵就位較為迅速,而巖漿上侵就位速度與其溫度和含水量有直接關系,溫度愈高、含水量愈低,其上侵就位速率愈快[10],與判斷云峰寨單元花崗巖形成于高溫、貧水、高壓的還原環境較為吻合。

廣義的A型花崗巖是代表一大類富鐵貧鎂、適度富堿的長英質火成巖的描述性術語,其本身已經失去了巖石成因意義,因此,對于A型花崗巖多種亞類進行巖石成因的研究才具有實際意義。前已述及,云峰寨單元花崗巖屬于A型花崗巖中鋁飽和亞類。汪洋等[3]通過實例研究證明,鋁飽和A型花崗巖可以形成于壓力較大、具高地溫梯度條件的地殼中下部,鋁飽和A型花崗巖成因主要與陸塊碰撞或島弧巖漿作用影響的大陸地殼(或底侵地殼)有關。該次樣品中Nb,Ta相對虧損暗示巖漿過程中有地殼物質參與,Ba,Sr相對虧損的花崗巖通常被認為是地殼物質熔融產物,Nb/Ta=11.82~13.17,均值12.34,在正常地殼比值范圍之內(10~14),小于上地幔平均比值(17.5),表明地殼為巖漿主要來源。樣品Zr/Hf=23.06~29.54,均值26.65,與地殼地幔比值(22,33.6)差別較小,表明巖漿形成過程中以地殼參與為主,但也暗示可能有地幔物質參與[11-15],野外實際觀測中也發現巖石局部存在少量可能來自地幔的暗色閃長質包體(圖8)。以上特征表明,云峰寨單元花崗巖成因以地殼作用為主,屬地殼重融型花崗巖,深部地殼重融過程中混入少量地幔物質。

圖8 花崗巖中暗色閃長質包體

5 構造環境

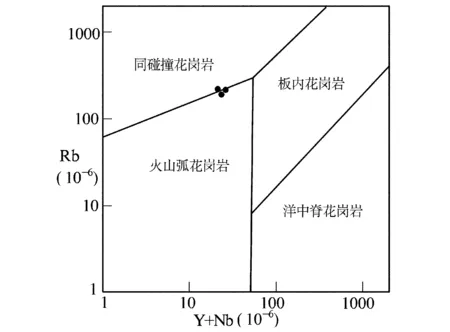

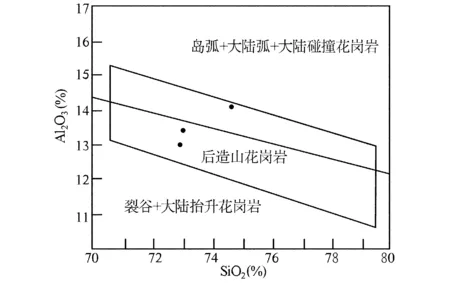

地球化學特征可以用來研究構造環境,主量元素和微量元素可針對不同類型構造環境劃分進行判斷,選取了Y+Nb-Rb圖解(圖9)、Y-Nb圖解(圖10)、Ta+Yb-Rb圖解(圖11)、SiO2-Al2O3圖解分別進行判別(圖12),并做綜合對比分析。

圖9 Y+Nb-Rb圖解(據Pearce,1984)

圖10 Y-Nb圖解(據Pearce,1984)

在Y+Nb-Rb圖解中(圖9),所有樣品均落在火山弧花崗巖與同碰撞花崗巖的分界線附近,說明云峰寨單元花崗巖為火山弧花崗巖與同碰撞花崗巖的過渡類型,同時具備2種花崗巖特點,這與Y-Nb圖解中判別一致(圖10),而在Ta+Yb-Rb圖解中(圖11),所有樣品落在同碰撞花崗巖區,同樣接近火山弧花崗巖與同碰撞花崗巖分界線,暗示了過渡類型的特點,在SiO2-Al2O3圖解(圖12)中,所有樣品均落在后造山花崗巖區。

圖11 Ta+Yb-Rb圖解(據Pearce,1984)

圖12 SiO2-Al2O3圖解(據Maniar等,1989)

A型花崗巖形成的構造環境目前仍有較大爭議,Loiselle和Wones最初提出A型花崗巖的定義時,認為其形成于非造山環境,但此后國內外多個地區A型花崗巖被發現形成于造山環境,例如我國哀牢山-金沙江、東秦嶺、新西蘭Mayer島、北美阿伯拉契亞等。顧連興、劉新秒等[16-19]則明確認為,A型花崗巖可以形成于后造山構造環境。賈小輝等[18]認為,鋁飽和A型花崗巖形成于碰撞后張性構造環境。國外有學者認為,無論何種構造環境,只要具備貧水且適當硅鋁質的地殼源區、足以造成地殼部分熔融的熱源以及巖漿上升的適當空間,A型花崗巖就可以形成。A型花崗巖形成于造山期或非造山期的張性構造環境是目前能夠被普遍接受的觀點。

隋振民等[20]認為,后造山花崗巖在地球化學特征上往往具有富堿(K2O+NaO)、高鉀(K2O)、LILE(Rb,Th,K等)和LREE相對富集、HFSE(Nb,Ta,Ti等)相對虧損等特點,云峰寨單元花崗巖中K2O+NaO=9.75~10.86,平均10.33,K2O=5.77~6.23,平均5.94,LILE中大部分元素和LREE相對富集,HFSE中大部分元素相對虧損,這些特點與后造山花崗巖相類似,但云峰寨單元花崗巖LILE中的Sr=3.1~6.7,平均5.23,呈非常明顯的虧損狀態,這實際上是A型花崗巖的普遍特征,張旗等[21]認為,A型花崗巖大多屬于非常低Sr類型。

結合構造環境判別推斷,云峰寨單元花崗巖是在經歷前期陸塊碰撞—俯沖過程后轉入到后期折返—垮塌過程的后造山張性構造環境時期產生,與陸殼增厚和地幔物質減壓隆升密切相關,也有可能與深大斷裂活動有關。秦嶺地區華北板塊與華南板塊在印支期的碰撞發生于約230~200Ma,表現為向北西方向延伸的剪刀式斜碰撞;在秦嶺造山帶印支期剪刀式大陸碰撞過程中,東南向的板片撕裂引發了軟流圈的上涌和隨后的鎂鐵質—長英質巖漿作用[22],晚古生代開始,南秦嶺陸內造山演化期可分為3個階段:

(1)晚印支期—早燕山期為陸內造山垮塌階段。

(2)中—晚燕山期為造山擠壓推覆階段,以出現剝離斷層為標志。

(3)喜山期為斷塊隆升階段。

第一階段為張性構造環境,第二階段明顯為擠壓構造環境,第三階段已經進入新生代,因此推斷,云峰寨單元花崗巖應產生于第一階段后期,即早燕山期造山垮塌階段,此階段地殼由于前期造山運動而增厚,地殼底部壓力增大,地幔物質熔融后減壓隆升,地殼伸展減薄,產生了一系列張性斷裂,形成張性構造環境,地幔物質減壓隆升后釋放大量熱能,導致深部地殼物質熔融產生大量花崗巖漿,地殼熔融花崗巖漿混入部分地幔物質后最終沿張性斷裂空間主動上侵就位到地殼較淺位置[23-32]。

6 結論

(1)巖石主量元素研究表明,云峰寨單元花崗巖屬于堿性過鋁質A型花崗巖,形成于高溫、貧水、高壓的相對還原環境。

(2)巖石微量元素研究表明,云峰寨單元花崗巖成因以地殼作用為主,屬地殼重融型花崗巖,巖漿經歷早期地殼熔融過程后又混入少量地幔物質。巖漿固結時間長,演化分異程度高。

(3)花崗巖中稀土元素總體富集,且輕稀土元素較重稀土元素富集,稀土元素整體分餾程度較高,且輕稀土元素較重稀土元素分餾明顯,稀土元素特征與典型A型花崗巖一致。

(4)云峰寨單元花崗巖為主動就位機制,是在早燕山期造山垮塌階段的張性構造環境時期產生,與陸殼增厚導致地幔物質減壓隆升密切相關。

致謝:審稿專家在百忙之中審稿并提出了有益意見和建議;山東國土資源雜志社的編輯老師們在文章刊發過程中付出了辛苦細致的勞動;山東科技大學地質學院楊鋒杰教授、山東省第四地質礦產勘查院汪子杰高級工程師在該文撰寫過程中給予了指導和幫助,在此一并致謝。