新疆和田縣阿合欄桿銀鉛礦礦床地質(zhì)特征及成因探討

劉坤,李霖,吳立新

(1.山東地礦集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250000;2.山東省地質(zhì)調(diào)查院,山東 濟(jì)南 250014)

阿合欄桿銀鉛礦位于新疆維吾爾族自治區(qū)和田縣210°方向約180km處,行政區(qū)劃隸屬和田縣郎如鄉(xiāng)。該區(qū)受喜瑪拉雅板塊活動(dòng)影響,構(gòu)造復(fù)雜,巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,巖石普遍變質(zhì),內(nèi)生礦產(chǎn)豐富。為了查明礦區(qū)內(nèi)礦床地質(zhì)特征、開(kāi)采技術(shù)條件、資源量等,對(duì)其進(jìn)行了詳查地質(zhì)工作,該次工作系統(tǒng)控制了區(qū)內(nèi)的淺部礦體,新增銀鉛礦礦石資源量146.6萬(wàn)t。通過(guò)對(duì)主礦體施工驗(yàn)證鉆孔,證實(shí)了深部仍具有良好的找礦潛力,有望發(fā)現(xiàn)新的工業(yè)礦體。該文在研究礦床的成礦地質(zhì)特征的基礎(chǔ)上,分析控礦條件、總結(jié)成礦規(guī)律,對(duì)今后指導(dǎo)礦區(qū)深部和外圍的地質(zhì)找礦工作具有重要的意義。

1 成礦地質(zhì)背景

礦床地處昆侖山脈東端,大地構(gòu)造位置處于公格爾-柳什塔格地塊與塔什庫(kù)爾干-唐古拉地塊之間(圖1)[1],康西瓦結(jié)合帶南部的巴顏喀拉晚古生代—中生代邊緣裂陷盆地的西端,屬巴顏喀拉地層區(qū),大紅柳灘地層分區(qū)。出露地層有古元古代布侖闊勒巖群、二疊紀(jì)黃羊嶺群和三疊紀(jì)巴顏喀拉山群[2]。礦床位于康西瓦-蘇巴什晚古生代蛇綠構(gòu)造混雜巖帶北部邊緣,斷裂發(fā)育,區(qū)域上構(gòu)造總體呈NW—SE向,略向南凸出展布。主要斷層有三十里營(yíng)房-康西瓦斷裂、麻扎-郭扎錯(cuò)斷裂、康西瓦東-大紅柳灘-泉水溝斷裂、三十里營(yíng)房-哈巴克達(dá)坂斷裂等[3-4]。區(qū)內(nèi)巖漿巖廣泛分布,以侵入巖為主,多為中酸性,有加里東期和燕山期(主)兩期,沿康西瓦結(jié)合帶南側(cè)呈近NW向帶狀展布。區(qū)內(nèi)變質(zhì)巖發(fā)育,具古元古代結(jié)晶基底和晚古生代—中生代蓋層的二元結(jié)構(gòu),韌牲剪切變形強(qiáng)烈。復(fù)雜的構(gòu)造環(huán)境,強(qiáng)烈的巖漿活動(dòng),對(duì)該區(qū)成礦起著重要的控制作用[5]。

1—第四紀(jì)堆積物;2—三疊紀(jì)巴顏喀拉山群上組;3—三疊紀(jì)巴顏喀拉山群中組;4—黑云二長(zhǎng)花崗巖;5—圍巖接觸變質(zhì)帶;6—礦體;7—紅山湖-喬爾天山縫合帶;8—麻扎-康西瓦縫合 帶;9—烏依塔克-庫(kù)地-蘇巴什縫合帶;10—礦區(qū)位置圖1 新疆和田縣阿合欄桿銀鉛礦區(qū)域地質(zhì)圖

2 礦區(qū)地質(zhì)特征

2.1 地層

礦區(qū)內(nèi)出露地層有三疊紀(jì)巴顏喀拉山群上組及第四系。其中,三疊紀(jì)巴顏喀拉山群上組分布廣泛,為一套灰色—深灰色變質(zhì)細(xì)粒石英粉砂巖,主要由石英粉砂屑(22%)、石英(48%)及少量的方解石組成。巖石呈變余砂狀結(jié)構(gòu)、顯微粒狀變晶結(jié)構(gòu),呈薄層狀構(gòu)造、帶狀構(gòu)造。第四系主要分布于礦區(qū)東側(cè),喀拉喀什河支流的沖溝低洼里,為各種沖洪積物、風(fēng)積物及坡積物。巖性為砂、礫石、黏土等。

2.2 構(gòu)造

礦區(qū)內(nèi)主要構(gòu)造類(lèi)型為斷裂構(gòu)造,斷層總體向南西收攏,向北東撒開(kāi),組成一個(gè)較密集的“斷層束”[6]。按展布方向分為NE—SW向和NNE—SSW向2組。控制礦體的為NE—SW向斷裂F1,F(xiàn)2,F(xiàn)3。

F1斷裂為區(qū)內(nèi)的主要斷層,出露長(zhǎng)度約1.1km,由4條分支—復(fù)合的斷裂交會(huì)組成。斷層形態(tài)復(fù)雜,呈多支狀,產(chǎn)狀不穩(wěn)定,總體較陡,300°~340°∠30°~75°。屬?gòu)埿哉龜鄬印鄬由稀⑾卤P(pán)均為黑云二長(zhǎng)花崗巖。斷裂帶寬0.5~3.0m,主要由構(gòu)造角礫巖、碎裂巖及少量石英脈組成,半膠結(jié)—膠結(jié)。并伴有方解石化、硅化、碳酸鹽化和鉛鋅礦化,地表具褐鐵礦化、鐵染現(xiàn)象。沿破碎帶有銀鉛礦(體)產(chǎn)出,連續(xù)性較好,為區(qū)內(nèi)賦存Ⅰ號(hào)銀鉛礦帶的控礦、容礦構(gòu)造[7]。

F2斷裂長(zhǎng)度大于1km,總體傾向NW,傾角36°~73°。斷層面波狀起伏,大角度切割區(qū)內(nèi)黑云二長(zhǎng)花崗巖和巴顏喀拉山群地層。破碎帶寬約0.5~4.0m,主要由構(gòu)造角礫巖、碎裂巖組成,并伴有石英脈、方解石脈和銀鉛礦脈產(chǎn)出,為Ⅱ號(hào)銀鉛礦帶的控礦、容礦構(gòu)造。

F3斷裂位于礦區(qū)中南部,出露長(zhǎng)度約600m,總體走向30°,傾向NW,傾角48°~83°,斷裂帶寬約0.4~4.0m。帶內(nèi)方解石化、硅化、碳酸鹽化等蝕變較明顯,并可見(jiàn)銀鉛礦化,為Ⅲ號(hào)銀鉛礦帶賦礦構(gòu)造。

2.3 巖漿巖

區(qū)內(nèi)巖漿巖較為發(fā)育,主要為燕山期中酸性侵入巖。巖體廣泛分布于喀拉喀什河西側(cè)及大紅柳灘兩側(cè),呈巖基狀,沿巴顏喀拉山群上組地層侵位,巖體與圍巖接觸面較陡,局部巖體邊緣含有很多形狀不一的圍巖捕虜體[8]。巖體與礦體關(guān)系密切,并伴有礦化蝕變,蝕變帶賦存在斷裂構(gòu)造或裂隙之中,是區(qū)內(nèi)的成礦母巖[9]。

3 礦體地質(zhì)特征

3.1 礦體特征

礦區(qū)內(nèi)圈出3個(gè)礦帶,編號(hào)分別為Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ(圖2)。

1—第四紀(jì)沖積物;2—第四紀(jì)風(fēng)積物;3—黑云二長(zhǎng)花崗巖;4—礦體及編號(hào);5—褐鐵礦化蝕變帶;6—實(shí)測(cè)、推測(cè)斷層及編號(hào)圖2 新疆阿合欄桿銀鉛礦礦帶分布圖

3.1.1 Ⅰ礦帶礦體特征

Ⅰ礦帶位于礦區(qū)北部,帶內(nèi)共圈定7條銀鉛礦體,編號(hào)為Ⅰ1~Ⅰ7,地表出露長(zhǎng)度900m左右,寬0.5~3.0m,局部礦化較強(qiáng),可見(jiàn)鉛鋅礦化,褐鐵礦化、硅化等。Ⅰ礦帶總體走向近50°,傾向NW,傾角50°~70°,主礦體為Ⅰ3號(hào)礦體。

Ⅰ3號(hào)礦體嚴(yán)格受斷裂F1的控制,呈脈狀、透鏡狀產(chǎn)出于斷裂破碎帶之中,總體走向45°~68°,傾向NW,傾角55°~65°。地表由14條探槽及1個(gè)采坑控制,控制長(zhǎng)度約900m,礦體真厚度一般在0.7~6.57m之間,平均真厚度為1.87m,厚度變化系數(shù)94.95%,厚度沿傾向變化較穩(wěn)定,沿走向形態(tài)多變,呈“S”字型,具有中間膨大,兩端收攏的特征。礦體頂、底板均為黑云二長(zhǎng)花崗巖,鉛品位一般在1.36%~22.1%之間,平均品位4.13%;銀品位為(38.3~339.44)×10-6,平均品位125.77×10-6,礦石品位沿走向和傾向變化不大,變化系數(shù)75.79%。礦體地表出露標(biāo)高+4870m~+5020m;賦存標(biāo)高+4810m~+4870m。

3.1.2 Ⅱ礦帶礦體特征

Ⅱ礦帶位于礦區(qū)中部,共圈定5條礦體,編號(hào)為Ⅱ1~Ⅱ5,受F2斷裂控制,礦體呈脈狀、透鏡狀,出露長(zhǎng)度約700m,寬1.0~2.8m,可見(jiàn)鉛鋅礦化,褐鐵礦化、硅化等。礦帶總體走向NE,傾向NW,傾角50°~68°。其中Ⅱ5號(hào)礦體為主礦體。

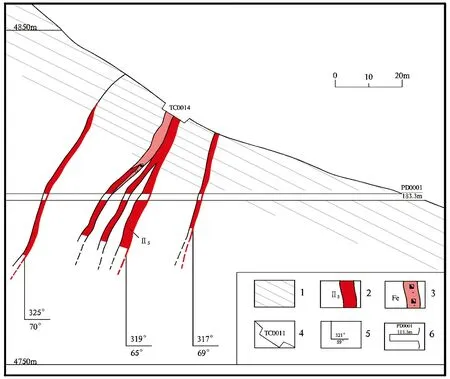

Ⅱ5號(hào)礦體賦于F2斷層破碎帶中,有6個(gè)探礦工程(包括3個(gè)探槽、2個(gè)坑道、1采坑)控制。礦體地表形態(tài)簡(jiǎn)單,呈脈狀、透鏡狀,局部有膨大,狹縮,分支復(fù)合現(xiàn)象(圖3)。出露長(zhǎng)度約410m,最寬處2.8m,真厚度在0.68~2.01m之間,平均為1.51m,厚度變化系數(shù)38.1%。礦體走向NE,產(chǎn)狀與F2斷層產(chǎn)狀基本一致,300°~320°∠53°~70°,平均313°∠63°。鉛品位一般在1.31%~16.45%之間,平均品位7.53%;銀品位為(26.4~659.22)×10-6,平均品位247.89×10-6,變化系數(shù)70.23%。賦存標(biāo)高+5110m~+4880m。

1—二長(zhǎng)花崗巖;2—礦體及編號(hào);3—褐鐵礦化;4—已施工探 槽;5—礦體產(chǎn)狀;6—已施工平硐圖3 新疆阿合欄桿銀鉛礦P00-P00'勘探線剖面圖

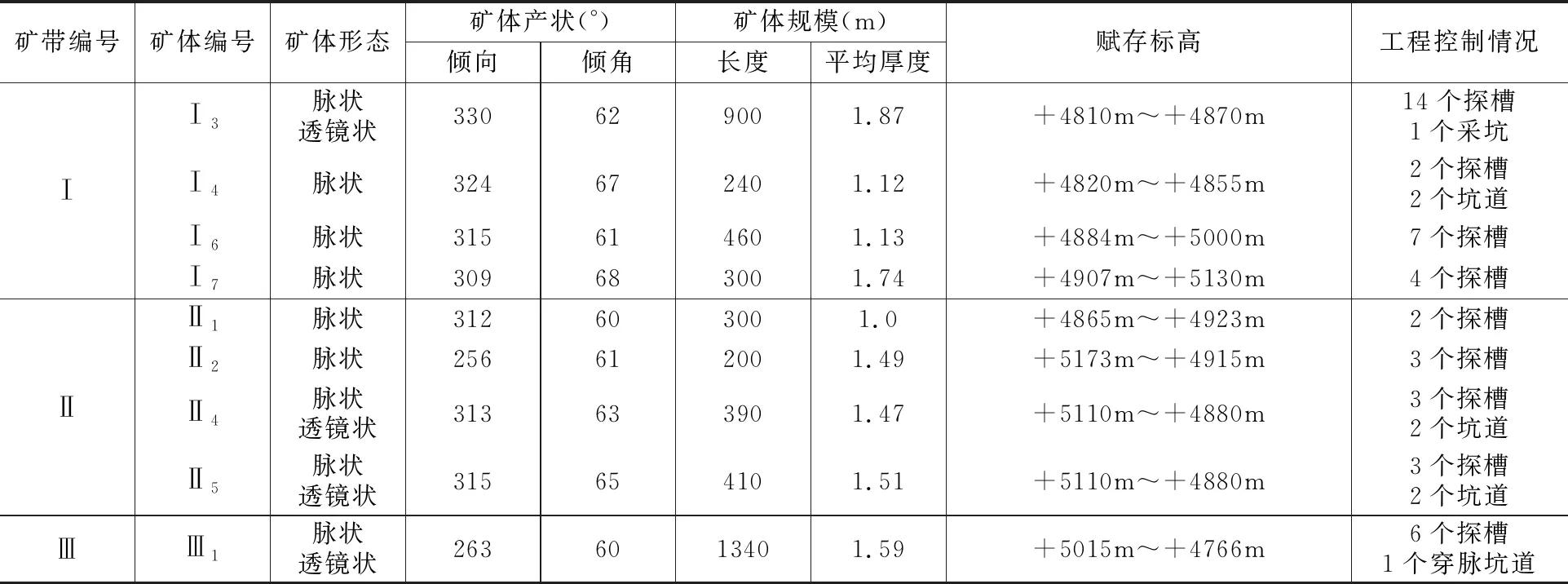

各礦帶其他主要礦體特征見(jiàn)表1。

3.2 礦石質(zhì)量

3.2.1 礦石礦物特征

礦石礦物成分較為簡(jiǎn)單,金屬礦物主要有方鉛礦、白鉛礦、鉛釩、自然銀、輝銀礦、褐鐵礦、黃鐵礦等。非金屬礦物主要有石英、長(zhǎng)石、玉髓、方解石等。

(1)金屬礦物

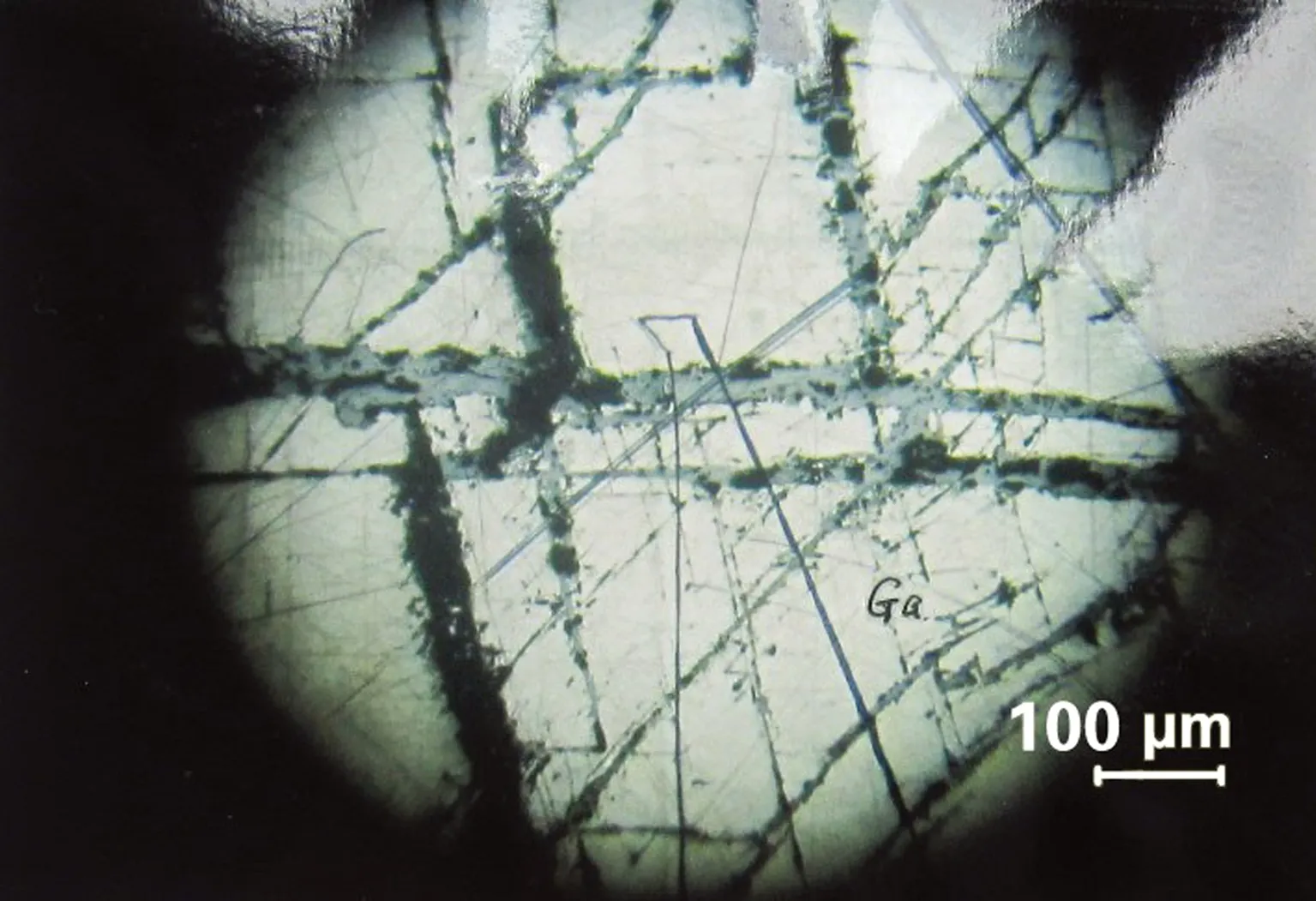

方鉛礦:鉛灰色,呈他形晶粒狀及晶粒狀集合體產(chǎn)出,內(nèi)部三角形陷穴較為發(fā)育。粒徑為0.1~10mm,一般1~3mm。大部分呈團(tuán)粒狀(照片1)、細(xì)脈狀、塊狀(照片2),部分呈骸晶狀分布于褐鐵礦物集合體中,沿裂隙被白鉛礦、鉛礬、鉛黃、褐鐵礦交代。

照片1 方鉛礦(Ga)被鉛黃(mas)交代成殘留的團(tuán)粒狀

表1 各礦帶主要礦體特征

照片2 以塊狀形成出現(xiàn)的方鉛礦(Ga)沿解理具裂化現(xiàn)象

白鉛礦和鉛礬:二者分布廣泛,礦物含量比約為65∶35,研究認(rèn)為方鉛礦氧化時(shí)首先形成的產(chǎn)物是鉛礬,再經(jīng)碳酸水溶液作用而生成白鉛礦。二者形態(tài)變化大,粒度不均勻,與褐鐵礦的嵌連極為密切。

鉛硬錳礦:白色,隱晶質(zhì),局部呈膠狀。產(chǎn)出形式有2種:一是呈形態(tài)規(guī)則、邊界清晰的集合體,粒度大多在0.02~0.15mm之間;二是呈微細(xì)的乳滴狀、蠕蟲(chóng)狀不均勻嵌布在褐鐵礦中,局部為云霧狀的膠狀環(huán)帶或不規(guī)則的斑塊狀集合體,粒度一般為0.005~0.08mm。

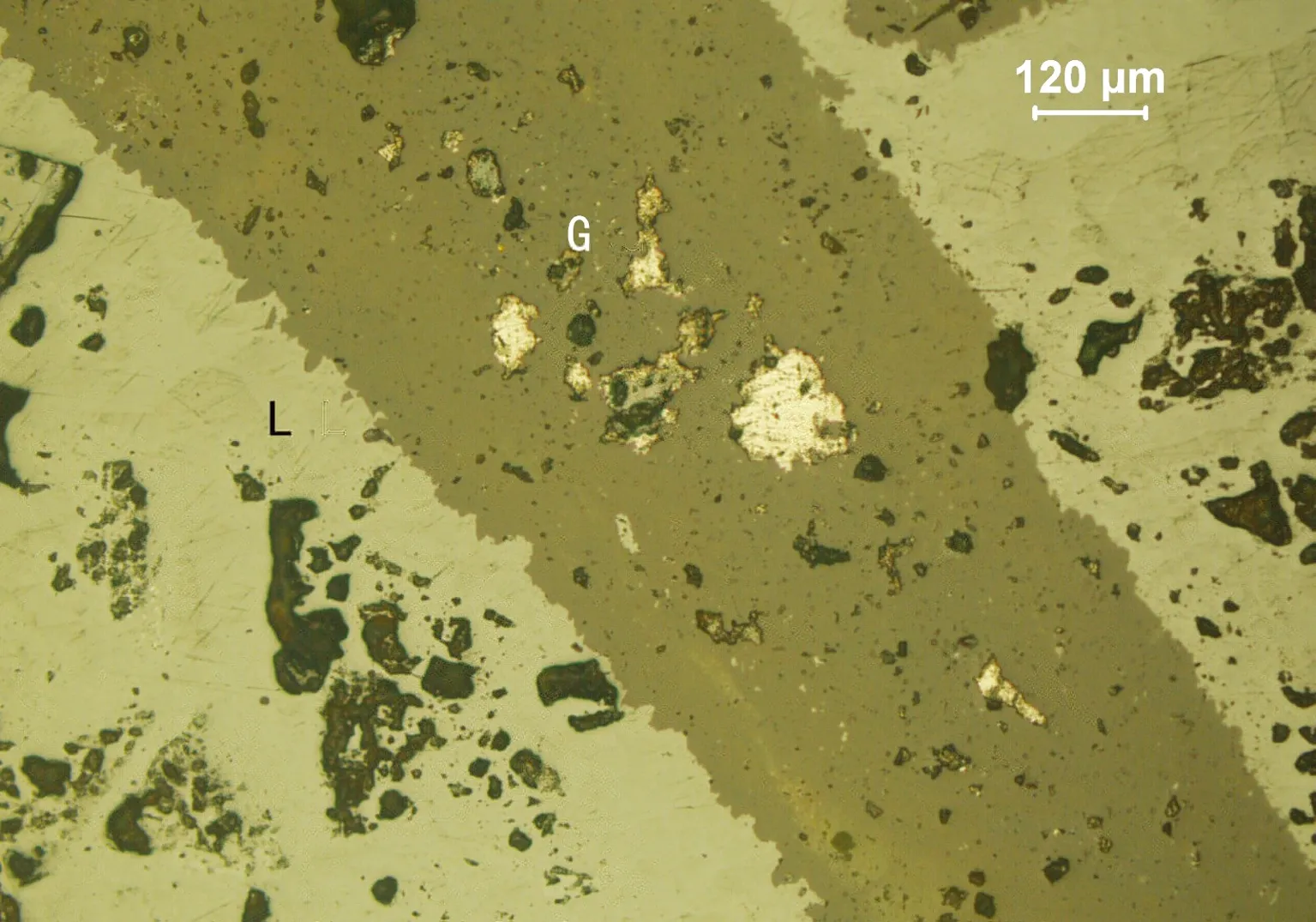

銀礦物:包括自然銀和輝銀礦。粒度較為細(xì)小,0.002~0.015mm不等。部分交代方鉛礦、白鉛礦、鉛礬等,構(gòu)成集合體沿裂隙充填,部分呈微粒狀沿方鉛礦邊緣散布在鉛礬中,少數(shù)自然銀呈樹(shù)枝狀嵌布在脈石中,但方鉛礦晶粒內(nèi)部并未發(fā)現(xiàn)銀礦物(照片3、照片4)。

褐鐵礦:由隱晶質(zhì)微晶質(zhì)針鐵礦、纖鐵礦共生集合體組成。集合體常呈不規(guī)則的團(tuán)塊狀、浸染狀、細(xì)脈狀產(chǎn)出(比例為30∶50∶20),粒度極不均勻。大部分與鉛、鋅氧化礦密切鑲嵌,少部分沿方鉛礦邊緣及裂隙充填交代。

G—脈石,反光 照片3 微細(xì)的銀礦物(白色)被白鉛礦(Ce)交代

L—褐鐵礦;黑色—孔洞,反光;G—脈石,反光 照片4 微細(xì)的銀礦物(白色)零星分布在脈石中

黃鐵礦:呈半自形及他形粒狀。大部分呈粒徑為0.02~0.25mm的碎粒分布其他礦物粒間或孔洞中,部分與方鉛礦形成連生體。沿其周邊多被纖鐵礦、針鐵礦交代。

(2)非金屬礦物

石英:與長(zhǎng)石、云母等混雜交生構(gòu)成嵌布基底。早期石英自形程度高,呈粒狀、柱狀產(chǎn)出,晚期多呈脈狀、團(tuán)粒狀集合體充填于方鉛礦粒間。

長(zhǎng)石:主要是斜長(zhǎng)石,呈半自形板片狀,常見(jiàn)簡(jiǎn)單聚片雙晶,環(huán)帶不發(fā)育。

玉髓:分布不均勻,主要呈團(tuán)塊狀見(jiàn)褐鐵礦含量較高的礦塊中,可能是晚期熱液活動(dòng)階段形成的產(chǎn)物。

方解石:白色、灰白色,為晚期的礦物,多呈脈狀、團(tuán)粒狀充填于金屬礦物中。

3.2.2 礦石化學(xué)組分

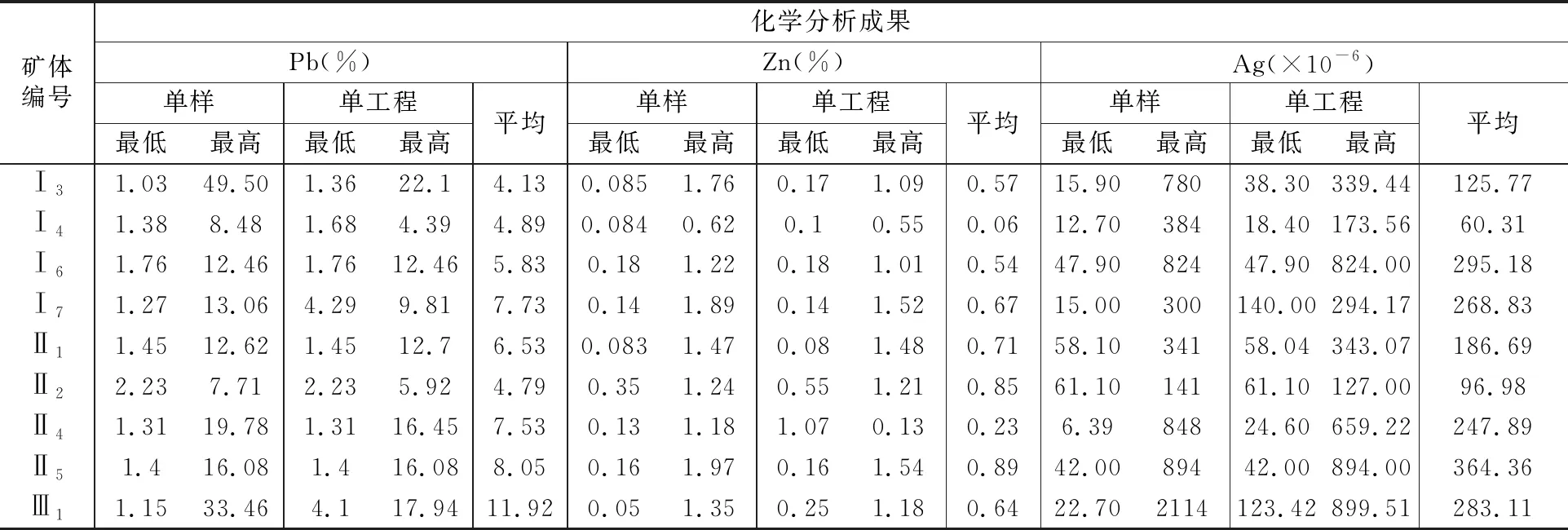

礦石品位Pb一般在1.03%~49.50%,Zn 0.05%~1.97%,Ag (6.39~2114)×10-6。礦石為富鉛銀貧鋅的鉛銀鋅礦石,有用組分為Pb,Ag,共生Zn,F(xiàn)e,其他伴生有益組分除Sn能夠達(dá)綜合回收利用標(biāo)準(zhǔn)外,其余伴生有益、有害組分均較低。各主要礦體主要化學(xué)成分含量見(jiàn)表2。

表2 礦區(qū)各主要礦體化學(xué)成分含量統(tǒng)計(jì)

3.2.3 礦石結(jié)構(gòu)、構(gòu)造

礦石結(jié)構(gòu)主要有他形粒狀結(jié)構(gòu)、交代殘余結(jié)構(gòu)、包含結(jié)構(gòu)。

礦石構(gòu)造主要有2個(gè)類(lèi)型,一是以方鉛礦為主的金屬硫化物呈團(tuán)塊(粒)狀、細(xì)脈狀、塊狀構(gòu)造及部分浸染狀、細(xì)脈或網(wǎng)脈浸染狀構(gòu)造。二是在礦體上、下部邊緣金屬氧化物構(gòu)成的(稀疏、中等,局部稠密)浸染狀和團(tuán)塊狀、細(xì)脈浸染狀、網(wǎng)脈浸染狀(蛇曲狀)構(gòu)造。

3.3 礦石類(lèi)型

礦石自然類(lèi)型以致密塊狀礦石、角礫狀礦石和團(tuán)粒(塊)狀礦石為主,其次為細(xì)脈狀礦石、稀疏浸染狀礦石、網(wǎng)脈狀浸染狀礦石。礦石工業(yè)類(lèi)型按礦石氧化程度劃屬為氧化礦石;按礦石中有用組份劃屬為鉛銀礦石。

3.4 圍巖蝕變

礦體頂、底板均為燕山期侵入巖,以破碎帶為容礦部位,礦石多呈團(tuán)塊(粒)狀、細(xì)脈狀及浸染狀,近礦圍巖具硅化、綠簾石化、黃鐵礦化等和褪色蝕變,地表淺部具較強(qiáng)的褐鐵礦化。

4 控礦條件及礦化富集規(guī)律

4.1 控礦條件

(1)巖漿巖條件。區(qū)內(nèi)發(fā)育燕山期中酸性侵入巖[10]和后期派生的石英脈、花崗偉晶巖脈和中酸性巖脈等,為鉛銀成礦提供了豐富物質(zhì)來(lái)源和熱源基礎(chǔ)。

(2)構(gòu)造條件。礦床位于區(qū)域性NW—SE向深大斷裂旁側(cè),N(N)E—S(S)E向次級(jí)斷裂及派生的張性裂隙發(fā)育,為成礦溶液的運(yùn)移和就位提供了通道和場(chǎng)所。

(3)變質(zhì)作用。區(qū)內(nèi)熱變質(zhì)和動(dòng)力變質(zhì)作用強(qiáng)烈,沿?cái)鄬悠扑閹r石具有強(qiáng)烈硅化、方解石化、綠簾石化、綠泥石化及黃鐵礦化、方鉛礦化等,對(duì)鉛銀礦(化)體進(jìn)行疊加改造。

(4)礦體特征。礦體賦存于斷裂破碎帶中,形態(tài)為脈狀、透鏡狀,多分支復(fù)合;原生礦物組合為方鉛礦-閃鋅礦-黃鐵礦-石英-方解石-綠簾石,屬一套中溫?zé)嵋旱V物組合[11];礦石具半自形他形粒狀結(jié)構(gòu)、交代殘余結(jié)構(gòu)、角礫狀,細(xì)脈狀、塊狀及浸染狀構(gòu)造;礦物特征、礦物組構(gòu)以及礦物共生關(guān)系表明礦床具熱液期和表生期2個(gè)成礦階段[12]。

綜上所述,區(qū)內(nèi)鉛銀礦屬受構(gòu)造控制的中—低溫?zé)嵋盒兔}狀銀鉛礦床[13]。

4.2 找礦標(biāo)志

(1)鐵帽蝕變帶和碳酸鹽化帶,是找礦的重要標(biāo)志[14]。

(2)中酸性侵入巖體內(nèi)、外接觸帶附近的斷層破碎帶、層間破碎帶和構(gòu)造裂隙分布區(qū)。

(3)中大比例尺化探Pb,Ag,Zn,Cu,Mn,Au異常分布區(qū),具有濃集中心明顯,分帶清晰,多異常重合的特點(diǎn),可指示礦化蝕變帶的存在[15]。

4.3 礦化富集規(guī)律及找礦方向

礦區(qū)位于康西瓦南-大紅柳灘銀鉛多金屬及稀有金屬成礦帶的南段,區(qū)域性康西瓦-蘇巴什蛇綠混雜巖帶和大紅柳灘-郭扎錯(cuò)深大斷裂旁側(cè),NE—SE向次級(jí)斷裂密集平行束狀分布,礦體形態(tài)呈脈狀、透鏡狀就位其中,NE—SW向次級(jí)斷裂是鉛鋅銀多金屬礦的容礦構(gòu)造。區(qū)內(nèi)燕山期中酸性侵入巖和后期派生的石英脈、花崗偉晶巖脈和中酸性巖脈等廣泛分布,銀鉛多金屬礦床分布于巖體的內(nèi)、外接觸帶中,中酸性巖漿是含礦熱液的礦源巖,故在接觸帶附近及內(nèi)、外帶尋找銀鉛多金屬礦是該礦區(qū)找礦的主要線索[16-20]。

因此,區(qū)內(nèi)礦床空間分布嚴(yán)格受巖漿、構(gòu)造控制,通過(guò)地表探槽平硐揭露及深部個(gè)別鉆孔驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)深部礦體Pb品位為2.09%,Ag 181.35×10-6,且深部礦體有向深部延伸的趨勢(shì),表明區(qū)內(nèi)深部和外圍仍具有較好的找礦潛力。

5 結(jié)論

(1)新疆阿合欄桿銀鉛礦屬受構(gòu)造控制的中—低溫?zé)嵋盒兔}狀銀鉛礦床。

(2)礦床基本成礦規(guī)律:區(qū)域性深大斷裂為成巖、成礦提供良好的構(gòu)造環(huán)境,燕山期巖漿活動(dòng)為鉛鋅銀多金屬礦成礦提供了豐富的物質(zhì)來(lái)源,NE—SW向次級(jí)斷裂為鉛鋅銀多金屬礦就位提供了場(chǎng)所,礦床空間分布嚴(yán)格受巖漿、構(gòu)造控制。

(3)研究認(rèn)為,通過(guò)進(jìn)一步深部工程揭露控制,在該區(qū)外圍及深部有望發(fā)現(xiàn)新的工業(yè)礦體,對(duì)該區(qū)今后找礦具有重要的指導(dǎo)意義。