技術(shù)選擇、“適宜性”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與高質(zhì)量增長*

安 果

引 言

黨的十九大報(bào)告明確提出“要推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革,提高全要素生產(chǎn)率”。2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又提出:“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實(shí)施宏觀調(diào)控的根本要求,……推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上不斷取得新進(jìn)展”。2019年12月12號(hào)召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào):“堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持以供給側(cè)改革為主線,堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”。這是構(gòu)筑新時(shí)代中國特色社會(huì)主義理論內(nèi)容的指導(dǎo)方針。新發(fā)展理念中首要的是創(chuàng)新;市場(chǎng)體制下供給側(cè)的主體是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革和提高全要素生產(chǎn)率”都要靠企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn),所以技術(shù)創(chuàng)新是我國高質(zhì)量發(fā)展的立足點(diǎn)和基礎(chǔ);全要素生產(chǎn)率的提高是高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)志。本文以企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新為立足點(diǎn),探討推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)現(xiàn)方式,首先從理論上論述了我國高質(zhì)量發(fā)展的微觀基礎(chǔ)和核心環(huán)節(jié),是推動(dòng)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;并構(gòu)建一個(gè)不對(duì)稱信息下的技術(shù)自選擇機(jī)制模型,分析技術(shù)成果的供給結(jié)構(gòu)對(duì)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的影響。

一、相關(guān)文獻(xiàn)及理論

關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的理論探討,主要集中在宏觀領(lǐng)域的概念解讀。如:高質(zhì)量是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)定位和發(fā)展理念(高培勇,2019)①;高質(zhì)量發(fā)展要從創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的五大理念出發(fā),是高效率增長、有效供給增長、中高端結(jié)構(gòu)增長和可持續(xù)增長(魏杰等,2018)②,必須從深化改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和做好五年規(guī)劃入手(張軍擴(kuò),2019)③,立足質(zhì)量第一、效率優(yōu)先實(shí)現(xiàn)改革開放高質(zhì)量、城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境高質(zhì)量和人民生活高質(zhì)量(金碚④,2018;袁曉玲⑤等,2019)。研究怎樣實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的觀點(diǎn)有:從高速度工業(yè)化向高質(zhì)量工業(yè)化轉(zhuǎn)變,必須把著力點(diǎn)放在提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)供給質(zhì)量上(黃群慧,2017)⑥;將實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展區(qū)分為宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)三個(gè)層面,總體上以滿足人民日益增長的物質(zhì)文化需要(趙劍波、史丹等,2019)⑦為總目標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論認(rèn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展包涵經(jīng)濟(jì)增長與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)容自然由高質(zhì)量增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化構(gòu)筑。增長是新一輪投入的來源,結(jié)構(gòu)優(yōu)化是投入方向調(diào)整的結(jié)果。既然質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革都要反映到全要素生產(chǎn)率的提高上,那么一切有利于提高全要素生產(chǎn)率的措施,都能促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。因此,高質(zhì)量發(fā)展是要素結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)體制和機(jī)制改革、社會(huì)分工深化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善等方面的綜合體現(xiàn),這也是學(xué)術(shù)界主要在宏觀層面探討高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵的原因。但是,2019年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已經(jīng)將“堅(jiān)持供給側(cè)改革”作為推動(dòng)高質(zhì)量增長的主線,改革的目的是推動(dòng)創(chuàng)新,那么關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的理論研究應(yīng)當(dāng)深入到供給側(cè)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新環(huán)節(jié)。

二、技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

(一)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新是轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長的基礎(chǔ)

全要素生產(chǎn)率(TFP)是考量生產(chǎn)要素使用效率的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,在索洛-斯旺增長模型中,用來描述技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率,是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長理論的基點(diǎn)。馬克思主義認(rèn)為,生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系,而生產(chǎn)力水平的標(biāo)志是生產(chǎn)工具:“各種經(jīng)濟(jì)時(shí)代的區(qū)別。不在于生產(chǎn)什么,而在于怎樣生產(chǎn),用什么勞動(dòng)資料生產(chǎn)。勞動(dòng)資料不僅是人類勞動(dòng)力發(fā)展的測(cè)量器,而且是勞動(dòng)借以進(jìn)行的社會(huì)關(guān)系的指示器”⑧。生產(chǎn)工具和設(shè)備就是人類科學(xué)和技術(shù)成就的體現(xiàn)物,是物化的科學(xué)技術(shù)。工業(yè)化以來,資本替代勞動(dòng)的范圍不斷加大,就是人類更多的運(yùn)用科學(xué)技術(shù)成果來實(shí)現(xiàn)社會(huì)財(cái)富的增長。所以,將高質(zhì)量發(fā)展置于科技進(jìn)步和全要素生產(chǎn)率的提高之上,既是中央科學(xué)性和智慧型決策的集中體現(xiàn),也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史性選擇。從工業(yè)化歷程看,新技術(shù)成果涌現(xiàn)與采用是產(chǎn)業(yè)革命的起點(diǎn)和基礎(chǔ),持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新貫穿著工業(yè)化國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的始終。成功實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)并完成趕超的國家,都是以技術(shù)趕超為基礎(chǔ)的。十八、十九世紀(jì)英國趕超意大利,十九世紀(jì)德國和美國趕超英國的歷史,也是他們的技術(shù)創(chuàng)新史。二十世紀(jì)下半期東亞崛起的新興經(jīng)濟(jì)體,是首先承接了世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的技術(shù)轉(zhuǎn)移,并通過“干中學(xué)”效應(yīng)消化吸收外來技術(shù),增長方式才轉(zhuǎn)向主要依賴于全要素生產(chǎn)率提高。

從工業(yè)發(fā)展階段看,凡是經(jīng)濟(jì)大國在工業(yè)化的起初,都必須通過加大要素投入,迅速提高工業(yè)的比重,建立國家現(xiàn)代工業(yè)體系,形成能夠內(nèi)生市場(chǎng)需求的經(jīng)濟(jì)機(jī)制,為后期增長方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)構(gòu)筑規(guī)模基礎(chǔ)。但是當(dāng)技術(shù)體系的效率空間耗盡時(shí),由原有技術(shù)基礎(chǔ)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)長波就接近尾聲,必須由更新的技術(shù)成果和更現(xiàn)代的技術(shù)基礎(chǔ),替代原有技術(shù)基礎(chǔ),引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)長波,熊彼特所說的連續(xù)產(chǎn)業(yè)革命就開始了。進(jìn)入20世紀(jì)中期后,世界范圍內(nèi)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)成果出現(xiàn)的頻率加快,技術(shù)成果“蜂聚”現(xiàn)象在短期內(nèi)就會(huì)出現(xiàn),技術(shù)創(chuàng)新逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)投入要素,成為企業(yè)常規(guī)性的競(jìng)爭手段,全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)也越來越大,創(chuàng)新就成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)增長的核心動(dòng)力,也是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)體的現(xiàn)代化過程。所以,黨的十九大明確提出:“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,……,把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向,顯著增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。……。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐”。企業(yè)是構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)體系的基本單位,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新就成為支撐我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長的微觀基礎(chǔ)和核心動(dòng)力。雖然影響高質(zhì)量發(fā)展和全要素生產(chǎn)率提高的因素很多,但是沒有哪一項(xiàng)能夠替代產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步在高質(zhì)量增長中的根本性地位,也沒有哪個(gè)主體能夠替代企業(yè)從微觀層面長期、持續(xù)性的夯實(shí)國家創(chuàng)新基礎(chǔ)的作用。產(chǎn)業(yè)分工、體制機(jī)制轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、社會(huì)進(jìn)步和綠色發(fā)展,都是產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的結(jié)果。從這個(gè)意義上,產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新就是我國高質(zhì)量發(fā)展的立足點(diǎn)。

(二)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的難點(diǎn)和關(guān)鍵

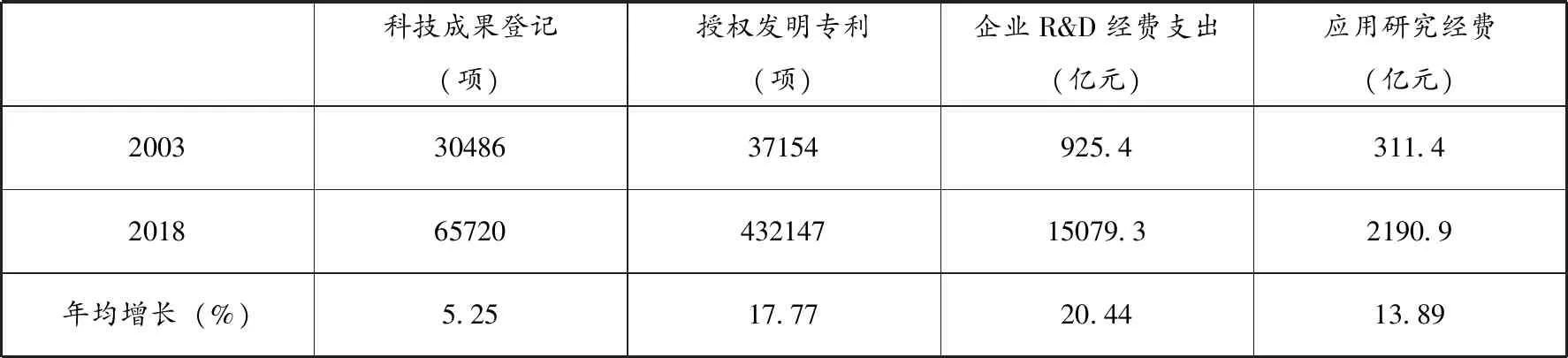

2003-2018年,我國科技成果以年均5.25%的速度增長,技術(shù)發(fā)明專利以年均17.77%的速度增長。習(xí)近平主席在2016年兩院院士會(huì)議上提出:到2020年我國進(jìn)入創(chuàng)新型國家行列,到2030年我國進(jìn)入創(chuàng)新型國家前列。按照這個(gè)戰(zhàn)略步驟,我國將很快進(jìn)入科技成果“蜂聚”時(shí)代,國內(nèi)技術(shù)供應(yīng)將成為我國創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的重要技術(shù)來源。

表1 我國2003-2018年科技指標(biāo)

資料來源:《中國統(tǒng)計(jì)年鑒(2008、2019)》

但是高質(zhì)量增長是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的增長,科技成果如果滯留于科技領(lǐng)域,只是科技產(chǎn)出的增長,不會(huì)誘發(fā)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。克里斯·弗里曼對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的經(jīng)典闡述是:“在經(jīng)濟(jì)意義上講,創(chuàng)新只是在實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)品、工序、裝置的首次商業(yè)交易時(shí),才算完成,盡管這個(gè)詞也用來描述全過程。當(dāng)然后續(xù)的發(fā)明常常在創(chuàng)新過程中產(chǎn)生”⑨。只有當(dāng)新技術(shù)能夠在生產(chǎn)過程中降低企業(yè)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者擴(kuò)大市場(chǎng)份額時(shí),新技術(shù)才有產(chǎn)業(yè)化的機(jī)會(huì)。技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化過程中既有可度量的風(fēng)險(xiǎn),也有不可度量的風(fēng)險(xiǎn)-不確定性。而企業(yè)正是降低不確定性風(fēng)險(xiǎn)的組織,所以是否敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就成為考量企業(yè)家精神的關(guān)鍵環(huán)節(jié)⑩。因此,技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵不是技術(shù)成果的擁有量和先進(jìn)性問題,而是企業(yè)家是否將技術(shù)成果作為投入要素引入生產(chǎn)過程,提高企業(yè)效率的問題。克萊恩和羅森伯格(Kline and Rosenberg ,1984)的連鎖模型(Chain-line model),較為系統(tǒng)的呈現(xiàn)了企業(yè)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的過程。連鎖模型顯示,技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化是一個(gè)知識(shí)積累、試錯(cuò)創(chuàng)新和多次市場(chǎng)反饋的復(fù)雜過程,充滿風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)機(jī)會(huì)(technolojical opportunity)是指每個(gè)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)對(duì)所面臨技術(shù)的潛在性可利用程度,新技術(shù)成果是否有技術(shù)機(jī)會(huì),需要經(jīng)過一系列的試驗(yàn)和測(cè)試。從表1的數(shù)據(jù)看,2003年以來,企業(yè)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)以高于成果供給的速度增長,達(dá)到20.44%,說明技術(shù)成果的應(yīng)用本身就是一項(xiàng)高成本的活動(dòng),需要大量的再投入和市場(chǎng)檢驗(yàn)。

工業(yè)史上重大的技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化,都是企業(yè)對(duì)技術(shù)專利進(jìn)行了多次再創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)革命的標(biāo)志性技術(shù)設(shè)備-水力紡紗機(jī)的雛形,是1733年約翰·懷亞特和劉易斯·保羅的“使用多組轉(zhuǎn)滾的液壓系統(tǒng)的機(jī)器”的專利;劉易斯技術(shù)產(chǎn)業(yè)化失敗后將專利賣給愛德華·凱伊,愛德華·凱伊再次產(chǎn)業(yè)化失敗后轉(zhuǎn)賣給阿克萊特。阿克萊特將騾機(jī)改為水輪機(jī)在1769年獲得專利,又借鑒隆貝兄弟的工廠制度后,產(chǎn)業(yè)化才成功。而水力紡紗機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)還要滯后: “貝恩斯將這一時(shí)期棉紡業(yè)的發(fā)展歸因于技術(shù)的發(fā)明和擴(kuò)散:1771-1781年,珍妮紡紗機(jī)和水力紡紗機(jī)的發(fā)明推動(dòng)了棉紡織業(yè)的發(fā)展,1781年到1791年的10年間,隨著阿克萊特的專利到期,該行業(yè)出現(xiàn)了難以想象的高速增長。”雖然產(chǎn)業(yè)化后水力紡紗機(jī)相當(dāng)于幾百個(gè)紡車,但是沒有大規(guī)模替代珍妮紡紗機(jī)。到1792年英國棉紡業(yè)中仍然有兩萬臺(tái)40個(gè)紡錠的珍妮紡紗機(jī),除了水動(dòng)力受地理位置和季節(jié)的制約外,主要原因就是珍妮紡紗機(jī)投入小:“一架40紡錠的紡機(jī)只值6英鎊;梳毛機(jī)每英寸滾筒只值1英鎊,帶有30丁的粗紡機(jī)只值10英鎊6先令”。在資金密集型的化工行業(yè),1880年德國巴斯夫公司就購買了貝耶爾教授研制的諾獎(jiǎng)專利成果-規(guī)模化生產(chǎn)合成靛藍(lán),但是市場(chǎng)化失敗了。經(jīng)過1882-1890年間的七次大改進(jìn),直到1897年意外發(fā)現(xiàn)汞能夠作為廉價(jià)的催化劑,合成靛藍(lán)的生產(chǎn)成本才能與天然靛藍(lán)競(jìng)爭。1880-1897年中,僅靛藍(lán)的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化總費(fèi)用就達(dá)2000萬馬克。蒸汽機(jī)替代水輪機(jī)主導(dǎo)機(jī)械動(dòng)力也經(jīng)歷了很長時(shí)期。從1698年的“火力機(jī)”到1783年瓦特“雙動(dòng)力循環(huán)蒸汽機(jī)”的85年間,經(jīng)歷了9次技術(shù)和專利更新。直到十九世紀(jì)五十年代,美國伊文思父子改進(jìn)后的高壓蒸汽機(jī)成功,1馬力的成本才低于水輪機(jī)。而1870年美國使用水車和水輪機(jī)作動(dòng)力的工廠,仍然比蒸汽機(jī)作動(dòng)力的工廠多。到1900年蒸汽動(dòng)力與水動(dòng)力之比才大約為4︰1。1844年,法國制鐵業(yè)所使用的水動(dòng)機(jī)達(dá)21710馬力,而蒸汽機(jī)只有5982馬力。從1860- 1910的50年間,蒸汽機(jī)的使用成本降低了8倍,考慮英鎊貶值,估計(jì)降低了10倍,歐美蒸汽動(dòng)力革命才完成,而此時(shí),電氣化已經(jīng)登上動(dòng)力舞臺(tái)。進(jìn)入21世紀(jì)后雖然技術(shù)進(jìn)步加快,有些技術(shù)的出現(xiàn)與普及只需要短短幾年,但是,技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化過程的復(fù)雜性和不確定性是無法跨越的,特別是重大技術(shù)創(chuàng)新,需要經(jīng)過無數(shù)次細(xì)小的累計(jì)改進(jìn)。所以從經(jīng)濟(jì)意義上看,技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化才是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體高質(zhì)量增長的重點(diǎn)和核心環(huán)節(jié),著名的“帆船效應(yīng)”從理論上說明了這一點(diǎn)。

(三)競(jìng)爭性廠商技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力的來源

研發(fā)主體與生產(chǎn)主體分離,是高度分工的工業(yè)化社會(huì)的常態(tài)和主要結(jié)構(gòu)。雖然具有市場(chǎng)力量的大型企業(yè),往往通過內(nèi)設(shè)研發(fā)機(jī)構(gòu)開發(fā)新技術(shù),但是眾多競(jìng)爭性企業(yè),主要通過購買專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的技術(shù)成果實(shí)施追趕與超越戰(zhàn)略,這也是產(chǎn)業(yè)體系保持創(chuàng)新活力的源泉。改革開放以來,多種經(jīng)濟(jì)成分共存的競(jìng)爭格局,成就了中國40年來技術(shù)升級(jí)和高速增長的雙重效應(yīng)。即使工業(yè)資產(chǎn)專用性很高,競(jìng)爭性小企業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭的動(dòng)力仍然高于大型企業(yè)(Farrell and Shapiro,1990)。當(dāng)然競(jìng)爭性企業(yè)靠外源性技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化,會(huì)損失“知識(shí)積累”的動(dòng)態(tài)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),相應(yīng)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)就比大企業(yè)高。如此,研究競(jìng)爭性企業(yè)的技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化問題也更有實(shí)踐意義。

處于技術(shù)成果“蜂聚”時(shí)代,技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的首要環(huán)節(jié)是對(duì)不同層次的技術(shù)成果進(jìn)行選擇,這是關(guān)系到企業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成敗的關(guān)鍵。“主流內(nèi)生增長理論雖然認(rèn)識(shí)到了學(xué)習(xí)的重要性,但卻忽略了技術(shù)結(jié)果的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)生性,……,忽視了模仿的成本,或者說忽視了模仿成本的內(nèi)生性,而后者恰恰是問題的關(guān)鍵”。比如:一是直接引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù),提高創(chuàng)新成功的概率,但是必須對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)后方能實(shí)現(xiàn)技術(shù)效率和經(jīng)濟(jì)效率,企業(yè)技術(shù)使用成本昂貴;二是采用技術(shù)效率較低的“適宜性”技術(shù),雖然創(chuàng)新成功的概率低,但是技術(shù)使用成本低。我們要分析的是:當(dāng)不同層次的多種技術(shù)成果共存,技術(shù)供需雙方都是市場(chǎng)主體,那么最容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的是哪一類技術(shù)。以下建立一個(gè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型進(jìn)行分析。

三、一個(gè)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的簡化模型

本節(jié)在新古典基本假定下構(gòu)建一個(gè)事前信息不對(duì)稱的簡化博弈模型,研究多類技術(shù)成果共存時(shí),競(jìng)爭性企業(yè)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的結(jié)構(gòu)特征,并給出貝葉斯均衡存在的條件。

(一) 模型的基本假定

1.技術(shù)成果分類假設(shè)。存在兩類技術(shù)成果: 一是高效率前沿技術(shù):H型技術(shù);二是相對(duì)低效率的成熟技術(shù):L型技術(shù)。技術(shù)買方是企業(yè);技術(shù)賣方是專業(yè)化研發(fā)機(jī)構(gòu),簡稱“技術(shù)賣方”。

2.技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的不確定性假定。本文假定技術(shù)產(chǎn)業(yè)化后有兩個(gè)可能的結(jié)果:成功—S;失敗—F。技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成功,企業(yè)獲得收益Qs;若失敗,企業(yè)獲得收益Qf,Qs>Qf。另設(shè):H型技術(shù)成功的概率為qH;失敗的概率為(1-qH);L型技術(shù)成功的概率為qL,失敗的概率為(1-qL),有:qH>qL。

4.風(fēng)險(xiǎn)偏好假定。技術(shù)產(chǎn)業(yè)化是有風(fēng)險(xiǎn)的,企業(yè)明知存在風(fēng)險(xiǎn),還要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,所以設(shè)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)中性,其期望利潤等同于確定性利潤,零利潤線是直線。而技術(shù)賣方已經(jīng)承擔(dān)過研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),在技術(shù)交易中選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),效用函數(shù)采用馮﹒諾依曼-摩根斯坦效用函數(shù):u(A),且u′(A)>0;u"(A)<0。如此,技術(shù)賣方的效用隨技術(shù)收入增加期望效用邊際遞減,所以等效用線突向原點(diǎn)。

5.競(jìng)爭性企業(yè)的零利潤假定。設(shè)技術(shù)賣方以招標(biāo)的方式出售技術(shù)成果,眾多競(jìng)爭性企業(yè)投標(biāo)競(jìng)爭技術(shù)成果,技術(shù)獲得者的利潤為零時(shí)實(shí)現(xiàn)均衡。因?yàn)楦?jìng)爭性市場(chǎng)企業(yè)利潤不為零,就有其他企業(yè)以更高價(jià)格競(jìng)爭技術(shù)成果,這個(gè)過程直到技術(shù)獲得者利潤為零為止,而技術(shù)賣方獲得高于保留效用的效用水平。這也是技術(shù)創(chuàng)新作為常規(guī)競(jìng)爭手段時(shí)代,技術(shù)賣方掌握技術(shù)成果優(yōu)于其他要素所有者的必然結(jié)果。雖然企業(yè)短期利潤為零,但是從企業(yè)戰(zhàn)略角度分析,企業(yè)未來資源配置的動(dòng)態(tài)效率提高了。

6.研究方法是不對(duì)稱信息下的一次性動(dòng)態(tài)博弈。其中企業(yè)是先動(dòng)方,技術(shù)賣方是后動(dòng)方。因?yàn)楸疚牡挠^點(diǎn)是,高質(zhì)量增長要從企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化入手,所以設(shè)定企業(yè)主動(dòng)提出購買新技術(shù)成果。

7. 求解的均衡支付方案應(yīng)當(dāng)是穩(wěn)定的唯一均衡。即均衡方支付案一旦形成,沒有企業(yè)能夠提供新的支付方案能夠提高任何一類技術(shù)賣方的利益,而且給企業(yè)帶來正的利潤。

(二)基于Rothschild和Stiglitz模型(1976)定義目標(biāo)函數(shù)和約束條件

1.企業(yè)購買兩類技術(shù)的期望利潤為公式(1):

(1)(T=H,L)

2.技術(shù)賣方出售兩類技術(shù)的期望效用為公式(2):

(2)(T=H,L)

3.技術(shù)賣方出售兩類技術(shù)的參與約束。若技術(shù)賣方出售技術(shù)的機(jī)會(huì)成本為,參與約束應(yīng)當(dāng)滿足公式(3):

(3)(T=H,L)

(三)對(duì)稱信息下企業(yè)購買兩類技術(shù)成果的優(yōu)化模型和均衡結(jié)論

1.構(gòu)建模型。根據(jù)公式(1)、公式(2)和公式(3),企業(yè)購買兩類技術(shù)的優(yōu)化問題是以下方程的解:

2.求出上述模型的均衡解。先定義企業(yè)購買兩類技術(shù)的拉格朗日方程-公式(4),再求解庫恩-塔克條件。

(4)

根據(jù)模型企業(yè)零利潤假定,得對(duì)稱信息下的均衡支付,即公式(5)和公式(6):

AH*=qHQs+(1-qH)Qf

(5)

AL*=qLQs+(1-qL)Qf

(6)

根據(jù)假定2:Qs>QF;qH>qL,所以公式(7)成立:

ΔA*=AH*-AL*=qHQs+(1-qH)Qf-[qLQs+(1-qL)Qf]=Qs(qH-qL)-Qf(qH-qL)>0

所以有:AH*>AL*

(7)

3.總結(jié)對(duì)稱信息下技術(shù)成果交易均衡的費(fèi)用特征

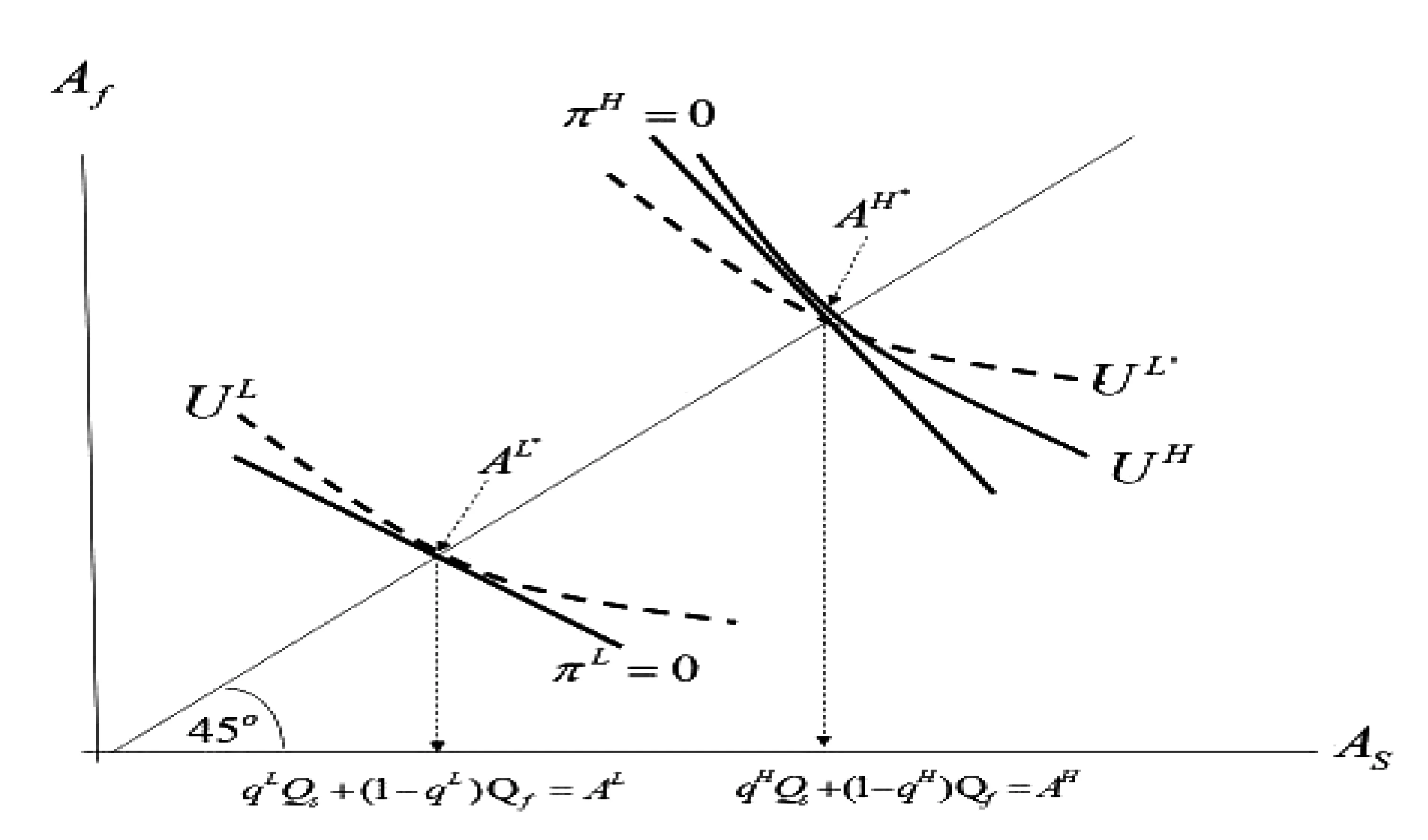

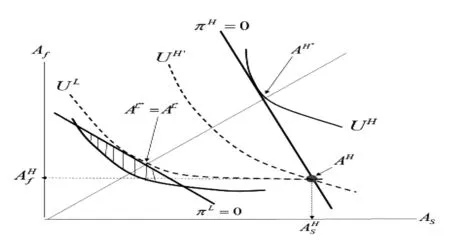

結(jié)論2: H型技術(shù)賣方獲得的技術(shù)收入和效用高于L型技術(shù):AT*>AL*;UH>UL。如圖-1所示。

從圖-1看,均衡條件下,H型技術(shù)賣方的等效用線UH比L型技術(shù)賣方的等效用線UL要陡峭,這是不對(duì)稱信息模型求貝葉斯均衡(下文中將貝葉斯均衡簡稱為均衡)的一個(gè)前提。

圖-1

(三)不對(duì)稱信息下企業(yè)購買兩類技術(shù)成果的分離均衡

對(duì)稱信息下,AT*>AL*,UL′>UL。如果企業(yè)關(guān)于兩類技術(shù)成果的信息處于劣勢(shì), L型技術(shù)賣方就有動(dòng)機(jī)謊稱是H型技術(shù),向企業(yè)索要支付AH*,獲得更高的效用UL′使購買技術(shù)的企業(yè)虧損。所以,對(duì)稱信息下的均衡支付方案在不對(duì)稱信息下是失效的,企業(yè)預(yù)期虧損失去技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力。所以企業(yè)會(huì)設(shè)計(jì)激勵(lì)相容機(jī)制規(guī)避L型技術(shù)賣方的道德風(fēng)險(xiǎn)。

1.不對(duì)稱信息下關(guān)于L型技術(shù)的均衡支付特征分析。若滿足分離均衡支付條件的支付方案存在,對(duì)L型技術(shù)的支付應(yīng)當(dāng)與對(duì)稱信息下一致,即AL**=AL*。

2.不對(duì)稱信息下關(guān)于H型技術(shù)的均衡費(fèi)用特征分析。根據(jù)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,不對(duì)稱信息下產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)機(jī)的是L型技術(shù)賣方,所以企業(yè)只針對(duì)L型技術(shù)設(shè)計(jì)激勵(lì)約束機(jī)制,使L型技術(shù)賣方即使獲得為H型技術(shù)提供的支付,效用也不會(huì)增加,即公式(8):

(8)

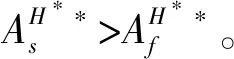

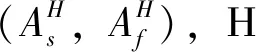

考慮到企業(yè)零利潤假設(shè),結(jié)合公式(8),若分離貝葉斯均衡支付存在,關(guān)于H型技術(shù)的支付應(yīng)當(dāng)位于圖-2中UL效用線與H型零利潤線πH=0的交點(diǎn)AH上,而且是唯一的分離均衡支付。

顯然,若L型技術(shù)賣方獲得AH技術(shù)收入,效用水平還是UL,沒有動(dòng)力偏離AL*支付。而企業(yè)接受H型技術(shù)后,滿足企業(yè)零期望利潤假設(shè)。即如果分離均衡解存在,不對(duì)稱信息下H型均衡支付應(yīng)當(dāng)由公式(8)取等號(hào)定義,即由公式(9)和公式(10)兩個(gè)方程定義:

(9)

(10)

圖-2

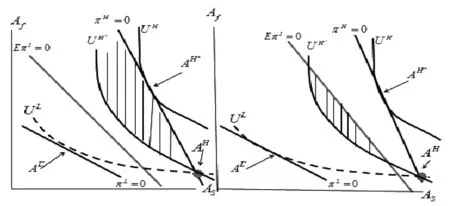

3.分離均衡AH點(diǎn)存在的條件。點(diǎn)AH存在是有條件的, 如圖-3、圖-4所示。

圖-3 圖-4

假設(shè):技術(shù)市場(chǎng)H型技術(shù)的比例為P,已知兩類技術(shù)創(chuàng)新成功的概率分別為qH、qL。若不建立激勵(lì)相容機(jī)制,企業(yè)對(duì)H、L型兩類技術(shù)只提供一個(gè)支付方案:As和Af。那么企業(yè)認(rèn)為任意一項(xiàng)技術(shù)成功的先驗(yàn)概率都為qI,即公式(11):

qI=PqH+(1-P)qL

(11)

根據(jù)本模型企業(yè)零利潤假定,有公式(12):

EπI=qIQs+(1-qI)QF-qIAs-(1-qI)AF=0

(12)

(五)總結(jié)該模型的均衡支付方案的特征

2.若信息不對(duì)稱,只有唯一的貝葉斯分離均衡存在,即: (AL**=AL*,AH**=AH)如圖-2所示,而且唯一的由公式(9)、公式(10)定義。在這個(gè)分離均衡支付中,H型技術(shù)賣方的效用水平UH′低于對(duì)稱信息下的效用水平UH。

3.不對(duì)稱信息下,貝葉斯分離均衡支付方案存在的條件是H型技術(shù)的概率P比較小。只有在市場(chǎng)供給的技術(shù)成果多數(shù)是L型技術(shù)時(shí),技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化才是穩(wěn)定的。這個(gè)模型可以解釋我國上世紀(jì)八十年代市場(chǎng)化進(jìn)程中,經(jīng)常倡導(dǎo)的引進(jìn)“適宜性技術(shù)”戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)意義,也印證了欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)引進(jìn)“適用性技術(shù)”的理論的科學(xué)性。

四、結(jié)論與建議

從理論上看,技術(shù)創(chuàng)新是高質(zhì)量增長的立足點(diǎn)和基礎(chǔ);技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化是工業(yè)化社會(huì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)的重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),各國技術(shù)進(jìn)步史和經(jīng)濟(jì)發(fā)展史都證明了這一點(diǎn)。在技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程中,如果技術(shù)類別信息對(duì)稱,且技術(shù)需求方企業(yè)是競(jìng)爭性的,那么高效率的H型技術(shù)賣方將獲得更高的收入和效用。

然而,在技術(shù)成果作為經(jīng)濟(jì)投入要素的條件下,競(jìng)爭經(jīng)濟(jì)中技術(shù)信息是保密的。在企業(yè)處于信息劣勢(shì)的交易機(jī)制下,均衡結(jié)果是高效率、高成本的H型技術(shù)賣方不能獲得相應(yīng)的效用,影響了H型技術(shù)研發(fā)的積極性。相反低成本的L型技術(shù)賣方的效用水平不會(huì)降低,技術(shù)研發(fā)的激勵(lì)高。特別地,市場(chǎng)上低成本的“適宜性”技術(shù)成果越多,技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程越容易推進(jìn),經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長的機(jī)會(huì)越大。這與經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上,產(chǎn)業(yè)往往延遲對(duì)最前沿性技術(shù)成果采用是一致的。

基于本文的探討,我國要貫徹中央加快供給側(cè)改革的精神,積極在民生和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出臺(tái)允許研發(fā)方按照技術(shù)成果銷售提成的制度、措施,激勵(lì)研發(fā)方以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向優(yōu)化技術(shù)成果的供給結(jié)構(gòu),增加“適宜性”技術(shù)的供給量。只有這樣才能維護(hù)和推進(jìn)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,夯實(shí)我國高質(zhì)量增長的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。

①高培勇:《加快完善推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制》,北京:《 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》,2019 年12月3日,第012版。

②魏杰、汪皓:《高質(zhì)量發(fā)展的六大特質(zhì)》,北京:《北京日?qǐng)?bào)》,2018年7月23日,第014版。

③張軍擴(kuò):《“十三五”從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長》,北京:《中國發(fā)展觀察》,2019年第20期,第5頁。

④金碚:《關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究》,北京:《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》,2018年第4期,第5頁。

⑤袁曉玲等:《中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展研究現(xiàn)狀、困惑與展望》,西安:《西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2019年第11期,第30頁。

⑥黃群慧:《從高速度工業(yè)化向高質(zhì)量工業(yè)化轉(zhuǎn)變》,北京:《人民日?qǐng)?bào)》,2017年11月26日,第05版。

⑦趙劍波、史丹等:《高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵研究》,北京:《經(jīng)濟(jì)與管理研究》,2019年第11期,第15頁。

⑧馬克思:《資本論》,北京:人民出版社,2018年,第210頁。

⑨[英]克里斯·弗里曼,羅克·蘇特:《工業(yè)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)》,北京:北京大學(xué)出版社,2004年,第9頁。

⑩[美]弗蘭克·H·奈特:《風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和利潤》,北京:中國人民大學(xué)出版社,2005年,第172頁。