網絡直播治理策略的演化博弈

——基于利益相關者視角

(蘭州理工大學 經濟管理學院,甘肅 蘭州 730050)

一、引言

網絡直播指在特定的環境中架設音像信號采集設備并將其導入網絡,再通過網絡直播平臺實現與用戶的即時互動溝通,是現代網絡社交的一種新形態。2011 年,美國Justin TV 旗下的游戲內容運營點創立了一款以面向游戲實時流媒體視頻的平臺Twiter,形成了現在網絡直播平臺的雛形。2015 年,Twiter 收購Periscope 并結合旗下的Meerkat 將網絡直播推向熱潮,其后Facebook 等社交巨頭也斥資打造直播平臺。國內方面也隨之快速起步,根據CNNIC 發布的第37 次、第43 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[1-2]可知,2015 年12 月至2018 年12月,我國上網用戶已由6.88 億戶上升至8.29 億戶,手機網民由6.20 億人增加到8.17 億人。龐大的網絡用戶數為我國網絡直播的興起奠定了基礎。同時,伴隨著移動互聯網技術的發展,網絡直播的方式從原先的PC 端直播發展到現在的移動終端直播。除形式變得更加快捷方便外,直播內容也從早先的秀場類直播、游戲直播逐步擴展到商業、戶外和泛娛樂直播等。

作為一種新興的社交方式,網絡直播憑借其聲像俱全的在線傳播特點快速成為新媒體競爭的陣地,逐利資本快速涌入驅使大批的直播平臺隨之誕生。截至2016 年6 月,我國的網絡直播平臺數量已超過200 家,市場規模約90 億元,直播用戶規模達到了3.25 億戶,占網民總體的45.8%。技術發展、應用升級、資本注入等因素催生了網絡直播快速發展[3],2016 年也被稱為中國網絡直播的元年。目前來說,網絡直播行業的格局已初步形成,網絡直播漸職業化以及直播用戶的規模化,促使行業發展逐步走向成熟。據業內統計,2020 年我國直播行業產值或將達到1 000 億元[4]。

然而,網絡直播作為一種新興產業,難以界定的模糊地帶較多[5],相關的社會問題和法律問題也相繼浮現,其穩定的商業模式還處在探索期階段,因而初期發展的優劣勢并存現象也快速顯現出來。因此,對網絡直播治理策略選擇的內在機理探索具有重要的意義。

二、網絡直播相關文獻梳理

(一)網絡直播的內容研究

網絡直播是自媒體時代的產物,余富強等[3]認為,網絡直播是改變了媒介互動主體關系的擬真機器,構成了一種新的媒介真實,公眾參與網絡直播的同時也伴隨著情感的消費。賈毅[5-6]提出,網絡直播的內核是“經濟利益下的人際交互”。荀瑤[7]認為網絡直播場景下互動儀式的特征沖擊了既有的社交邏輯和商業模式,而資本入局讓創新陷入了同質化的困局[8],致使價值導向偏低,直播內容未能形成有效的內容串聯[9-10]。大多學者從傳播過程分析網絡直播出現的問題,認為無序發展和管理混亂仍是其目前的主要問題,尤其是在社會治理、網絡監管、道德建設等方面存在重大隱患[11-13]。桑萊絲[14]提出,行政權力規制網絡直播能夠有效彌補市場調節機制的不足,通過法治化可實現對網絡直播的有效監督[15]。成也等[16-17]通過相關研究認為,網絡直播平臺是撮合信息內容生產者與消費者的雙邊平臺,具有極高的信息、社交、經濟價值,而網絡受眾的集體性精神貧瘠和漠然態度是導致網絡直播倫理道德失衡的原因之一,因此對網絡直播平臺的治理機制需要內容生產者和內容消費者共同建立。還有許多研究認為,通過受眾的媒介素養提升能夠有效改善網絡直播中倫理道德失衡的困境[11,18-20]。

(二)網絡直播的特征研究

第一,相比于傳統媒體,網絡直播的顯著特點在于時效同步性,即主播與用戶或用戶之間能夠通過彈幕信息進行實時互動[21]。利用渠道雙向直接溝通的形式,避免了多級傳播引起信息損耗,促進用戶表達欲望的釋放,達到共享話語權的交流結果。部分直播內容甚至由用戶決定,能夠更好地滿足許多民眾的精神需求。第二,移動互聯網時代下網絡直播憑借“移動場景+實時互動”的優勢形成了一種新型的社交方式[22],通過流媒體直播拉近各參與者距離,使用戶在體驗之后獲得相應的社會臨場知覺[23]。第三,網絡互動直播內容多元化,主題涵蓋游戲、秀場、泛娛樂、電商、泛生活等方面,涉及內容廣泛,能夠在多個層面滿足受眾心理需求[24]。移動客戶端的出現使用戶接觸網絡直播的方式更為方便快捷,迎合了大量用戶碎片化的娛樂需求。第四,網絡直播的平民化和去精英化鞏固了普通大眾的地位[25],激勵許多有能力、才藝、天賦的人不斷參與。部分主播在展示自我的同時也能帶來一定的名利收益,收獲相當數量的粉絲。直播的低成本投入和高回報率驅使這部分人從“屏幕外”走到“攝像頭前”,形成了當前網絡直播的快速繁榮現象。

總體來看,網絡直播催生了新的傳播邏輯,為傳統和主流媒體的轉型提供了新的契機,也帶來全新的場景價值[26-27]。在未來的傳播格局中,網絡直播仍將作為一種強大的媒體形態活躍于傳播之中[28]。

(三)網絡直播治理問題研究

第一,各網絡直播平臺的直播內容多以用戶生產內容(User Generated Content,UGC)模式為主。直播內容的多元化取決于主播的自身閱歷、知識結構以及性格特點等,這些元素也相應決定了網絡直播輸出內容的寬度與深度。直播進入的低門檻導致各平臺主播專業化程度參差不齊,造成違規違法的潛在隱患。同步技術的應用雖然提升了互動溝通的交流層次,但同時也使得及時控制的操作難度增強。趨利化的需求致使網絡直播的發展趨向于“野蠻”式的生長狀況,片面追求經濟效益引起道德、法律失范行為增多[29]。由于用戶圍觀直播是情緒的即時釋放和表達,關注直播內容既是對網絡直播影像符號的消費,也是讓自身的窺視和獵奇心理得到滿足[30-31],導致許多主播為了追求視眾關注和商業利益,不惜以大尺度的直播方式來博取視眾眼球,游走于道德與法律的邊緣,甚至突破紅線[32],如網絡直播過程中主播與觀眾存在語言暴力、謾罵甚至是約架等行為,易造成群體性事件,存在社會安全隱患。第二,網絡直播進入平民化使得直播內容同質化、低俗化嚴重,對用戶的價值取向產生不良影響[33]。許多直播內容以低營養化的日常聊天等活動來獲取關注度,提升觀眾的黏性。部分網絡直播平臺甚至存在惡意競爭現象,通過不良手段蓄意攻訐其他平臺主播,達到自身盈利的目的。加上網絡直播屬于新興行業,相關的法律法規尚處在建設階段,從而導致違法違規、道德滑坡等社會負效益現象頻繁出現。

總體來說,網絡直播研究較多成果是基于案例或是基于個別現象探討展開的,研究的深度和寬度明顯不足,內容有待進一步拓展,因此,本文基于利益相關者理論,通過博弈演化來探討多方參與下網絡直播治理的內在機理,從而提出相應的網絡治理策略。

三、網絡直播治理策略的利益相關者博弈分析

(一)利益相關者分析

1984 年,Freeman[34]提出了利益相關者理論,他認為,利益相關者是能夠影響企業目標實現,或是在企業實現目標過程中所受影響的任何個人或群體。基于相同層面和簡化研究的角度,選取網絡直播平臺、網絡監管部門與網絡直播用戶作為網絡直播規范化治理的主要利益相關者。

1.網絡直播平臺作為直播內容的供給方,獲取利益的同時也需承擔相關社會責任,對其應有的基本期望是實現規范化發展。直播平臺規范化的動機,一方面來自于網絡監管部門的懲罰和激勵,另一方面來自于網絡直播用戶的市場引導作用。基于“經濟人”的假設,直播平臺作為網絡直播主體應多考慮用戶的潛在利益需求,利用獎勵效應鼓舞更多的用戶參與引導網絡直播規范化,促進網絡直播質量的整體提升,由合規傳播到正能量傳播[35],不僅能為直播平臺帶來穩定的經濟收益,同時也能形成良好的社會效益。

2.網絡監管部門對于網絡直播治理有使用強制監管的權力。目前治理法律法規以部門規章和行政法規為主[36]。通過政策手段把控,引導直播平臺實現規范化發展。

3.網絡直播用戶作為消費者,直接或間接影響著網絡直播內容。但由于用戶人數廣泛,審視能力跨度較大,意見難以統一,再加上一些用戶抱著冷漠、不作為的圍觀態度,滋生了網絡直播亂象。在網絡直播治理過程中,單純依靠網絡監管部門的激勵或懲罰力量顯得相對薄弱,網絡直播用戶應發揮自身與平臺直接接觸的特點,及時有效地參與引導,從需求側改善網絡直播中的不良現象,提升網絡直播內容的質量,促使網絡直播趨向規范化發展。

(二)基本博弈理論模型假設

本文假設所選取的利益相關者都是基于有限理性的“經濟人”,即以實現自身的最大利益為目的。在不考慮其他約束條件下,網絡直播平臺、網絡監管部門和網絡直播用戶構成一個完整的體系。體系中的三方具有學習能力和自主選擇的權利,且每個決策行為主體均有兩種行動策略:網絡直播平臺的策略為規范化運營或不規范化運營,網絡監管部門的策略為采取實時監管或不采取實時監管,網絡直播用戶的策略為參與引導或不參與引導。其中監管部門一旦采取實時監管策略,對于直播平臺的不規范運營行為能夠及時發現并加以懲罰,對規范化運營的平臺也能實施激勵;若不采取實時監管策略,監管部門察覺到網絡直播規范化或不規范化運營的概率為0,更不會產生相應的激勵或懲罰行為。

(三)收益期望函數構建

基于上述假設,構建網絡直播主要利益相關者即網絡監管部門、網絡直播平臺和網絡直播用戶三者之間的博弈模型,采用0~1 變量。x 表示直播平臺實施運營的力度,x=1 表示網絡直播平臺采取規范化運營策略,x=0 表示網絡直播平臺不采取規范化運營策略。y 表示網絡監管部門對網絡直播平臺的實時監管力度,y=1 表示監管部門采取實時監管策略,y=0 表示監管部門不采取實時監管策略。z表示網絡直播用戶參與引導網絡直播規范化的力度,z=1 表示用戶采取參與引導策略,z=0 表示用戶不采取參與引導策略。x、y、z 均大于或等于0,且小于或等于1。

網絡直播平臺采取規范化運營策略時的收益:

網絡直播平臺不采取規范化運營策略時的收益:

網絡直播平臺混合策略下的收益:

同理,網絡監管部門和用戶的平均期望收益分別為:

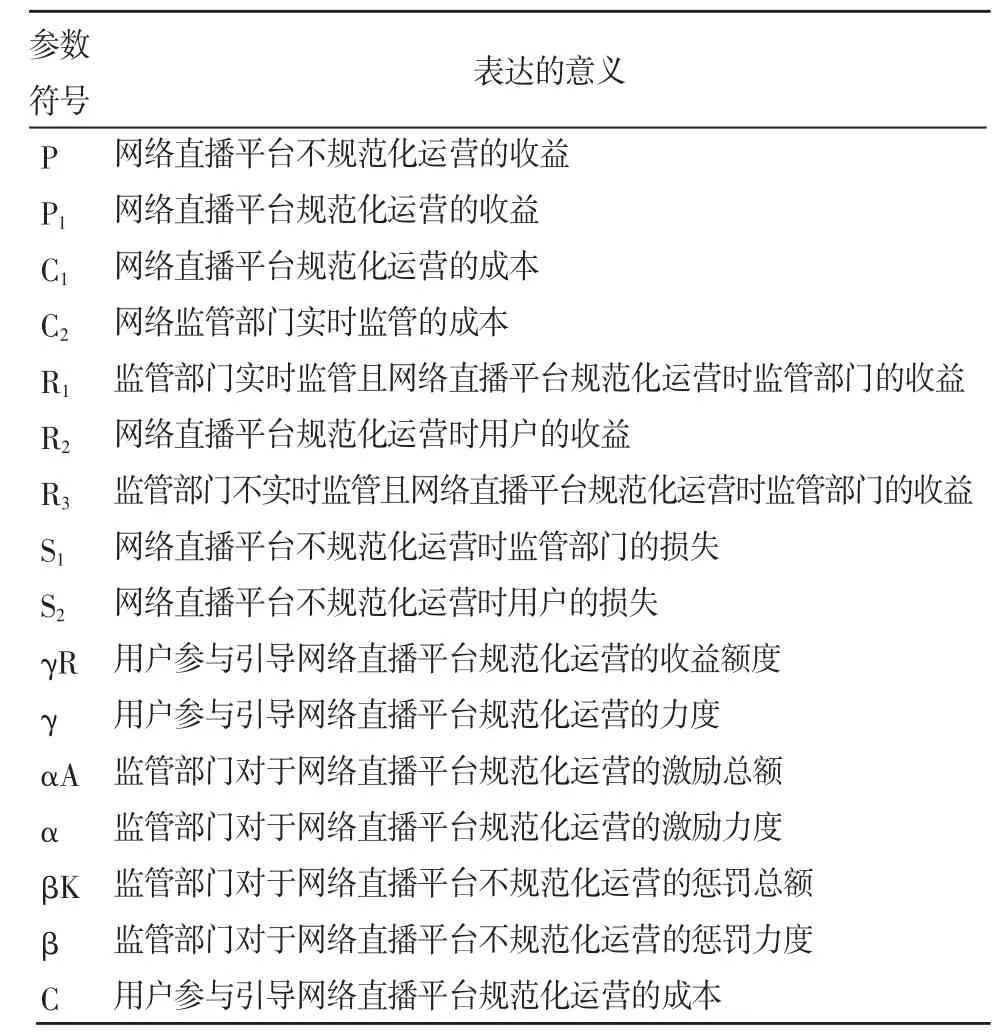

本文主要參數符號及其表達意義見表1。

表1 參數符號及表達意義

(四)演化博弈的漸進穩定分析

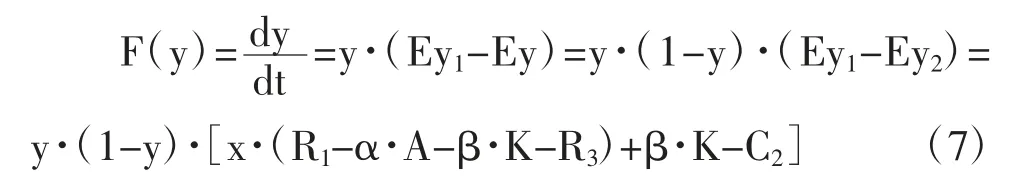

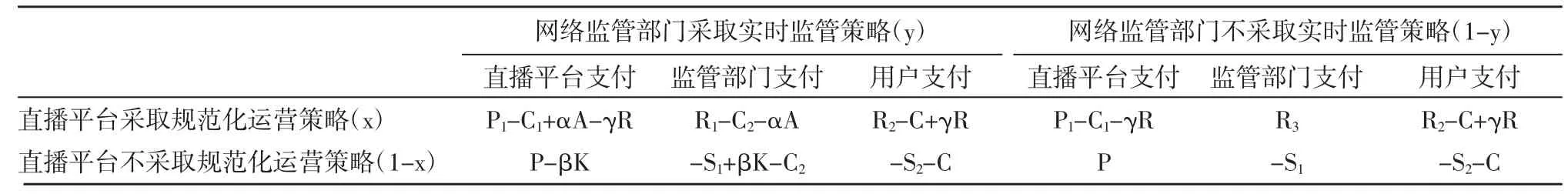

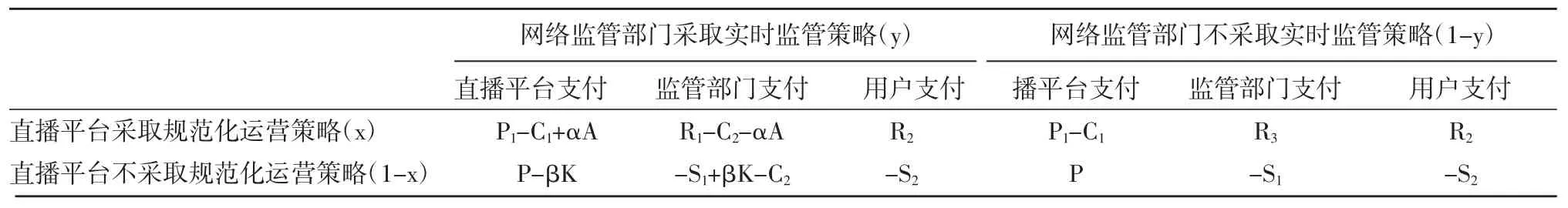

在網絡直播平臺、網絡監管部門和網絡直播用戶博弈中,三方具有學習模仿的能力,隨著時間的推移,博弈三方不斷調整自己的策略,從而作出最優決策,達到帕累托最優。根據表2、表3 得出三方博弈主體的動態復制方程。

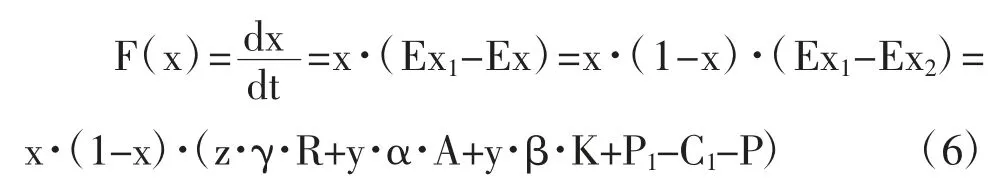

其中,網絡直播平臺的動態復制方程為:

監管部門的動態復制方程為:

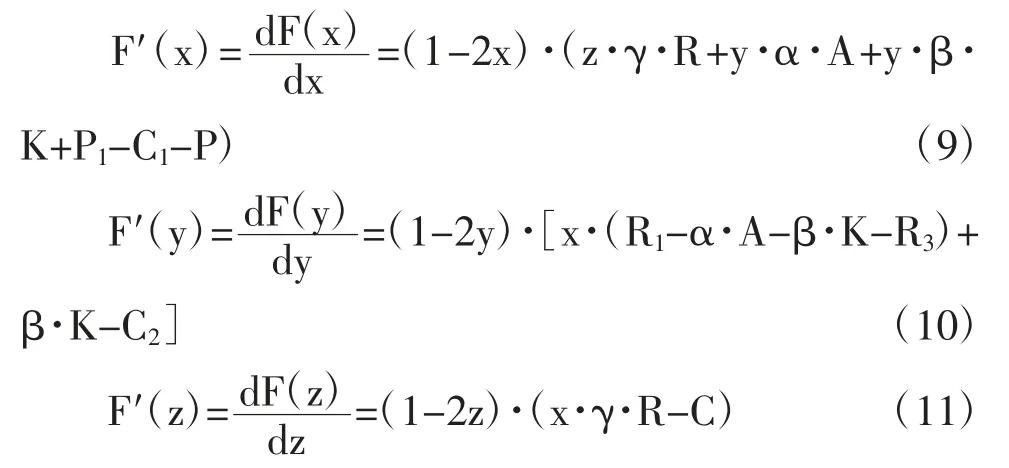

網絡直播用戶的動態復制方程為:

表2 網絡直播用戶參與引導策略(z)下三方博弈支付矩陣

表3 網絡直播用戶不參與引導策略(1-z)下三方博弈支付矩陣

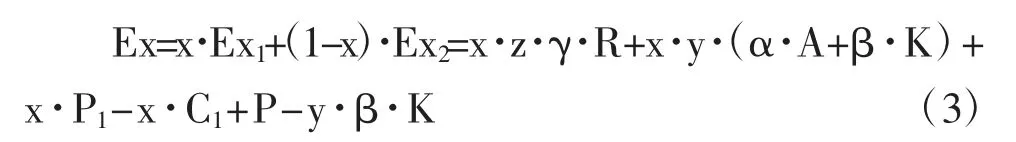

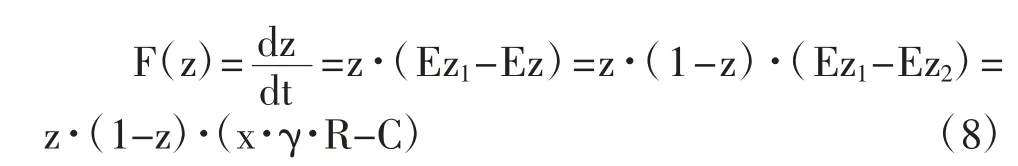

當博弈的三方均達到穩定狀態時,表明三方達到了納什均衡,存在八個特殊的均衡點,即(0,0,0)、(1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1)、(1,1,0)、(1,0,1)、(0,1,1)和(1,1,1),這八個點構成了演化博弈解的邊界,如圖1 所示。

圖1 博弈主體策略選擇區間的三維示意圖

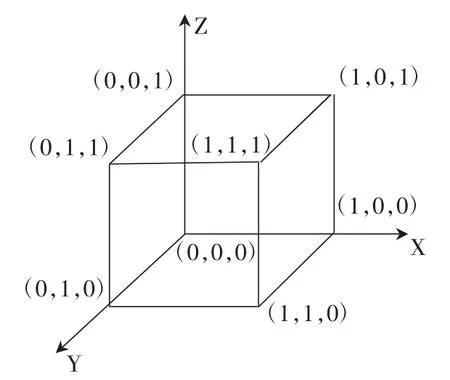

根據演化博弈相關性質,對式(6)~式(8)分別求導得:

由式(9)~式(11)可知,在直播平臺、監管部門和用戶的三方博弈中,直播平臺處于關鍵位置。根據演化博弈的相關性質,當F′(x)<0,F′(y)<0,F′(z)<0 時為博弈三方采取的穩定策略。

對于直播平臺來說,若z·γ·R+y·α·A+y·β·K+P1-C1-P>0,則有F′(0)>0,F′(1)<0,說明此時直播平臺采取規范化運營措施是穩定狀態,直播平臺的相位演化圖與二次曲線z·γ·R+y·α·A+y·β·K+P1-C1-P=0 相關。

對于監管部門來說,當x·(R1-α·A-β·K-R3)+β·K-C2>0 時,監管部門采取實時監督策略是穩定狀態,x·(R1-α·A-β·K-R3)+β·K-C2=0 是其穩定狀態的分界線;對于用戶來說,當x·γ·R-C>0 時,則有F′(0)>0,F′(1)<0,那么用戶參與引導是穩定狀態,此時,用戶穩定性的演化相位圖取決于直線x·γ·R-C=0。

四、網絡直播利益相關者行為仿真分析

通過上述對演化博弈的漸進穩定性分析可知,網絡直播平臺、網絡監管部門和網絡直播用戶的穩定決策行為與各方的成本收益緊密相關。為更直觀地分析在不同的激勵力度、懲罰力度和獎勵力度下直播平臺、監管部門及用戶的策略選擇穩定演化過程,本文利用Matlab 仿真軟件,對上述演化博弈模型進行仿真分析。

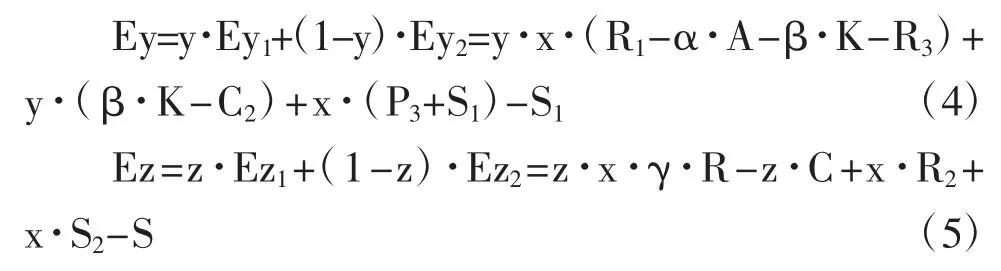

初始時,假定直播平臺、監管部門和網絡直播用戶均有50%的可能性選擇不同的決策。為了更精準地反映系統演化的軌跡,時間步長設置為0.01。三方博弈支付矩陣中相關參數設定如下:監管部門獎勵A 為1.5,監管部門懲罰K 為1.5,直播平臺規范化運營后收益P1為5.5,直播平臺不采取規范化運營收益P 為4,直播平臺規范化運營成本C1為1,直播平臺規范化運營時監管部門收益R1為6,直播平臺未規范化運營時監管部門收益R3為2.5,監管部門實時監督成本C2為1.5,網絡直播用戶參與引導成本C 為0.5,用戶引導后獲取收益總額R 為3.5。網絡直播規范化發展中三方策略選擇動態演化如圖2~圖4 所示。

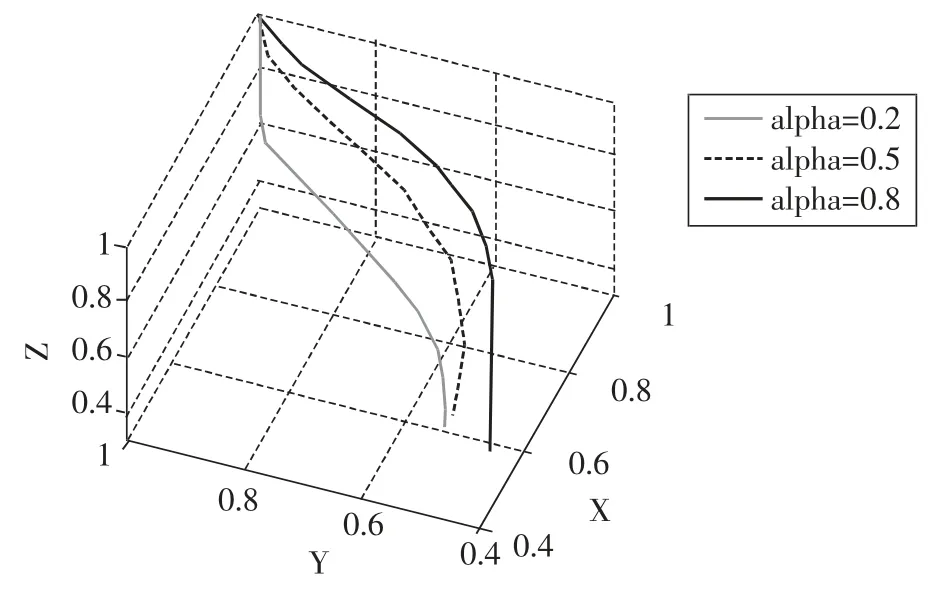

圖2 監管部門不同激勵力度下的系統演化軌跡

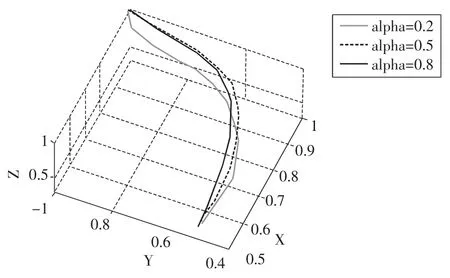

圖3 監管部門不同懲罰力度下的系統演化軌跡

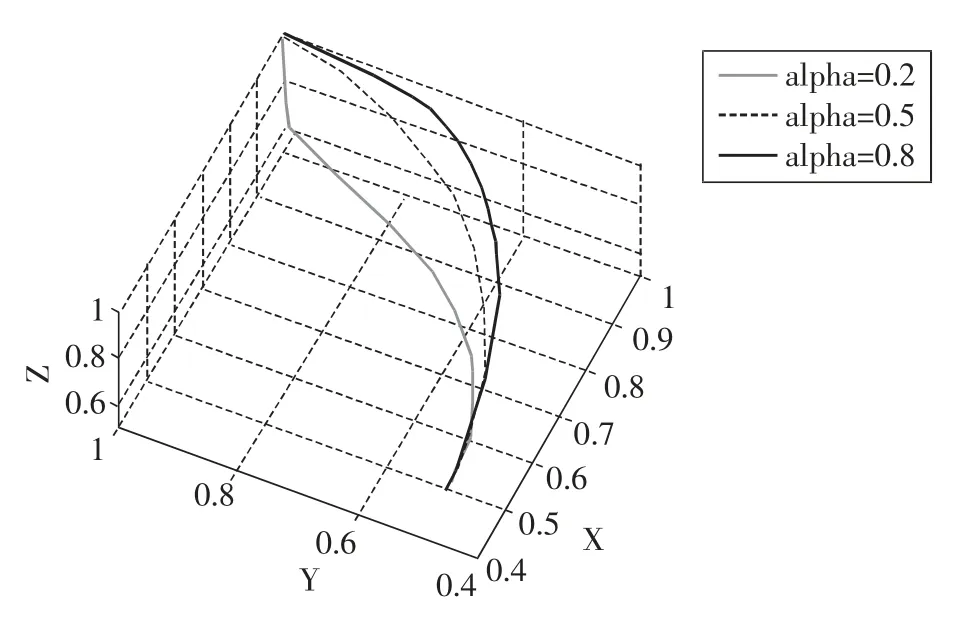

圖4 用戶獲取不同獎勵力度下的系統演化軌跡

在監管部門激勵力度分別為0.2、0.5、0.8 時,根據圖2 可知,隨著激勵力度的提升,從總體來看,博弈三方均最終選擇規范化運營、采取實時監督和參與引導為最終策略。當α 取值為0.2 時,即監管部門較低力度的激勵策略下,用戶的參與引導力度上升緩慢,即使監管部門和直播平臺采取完全監督和規范化運營,用戶也很難達到完全參與的策略狀態。同時發現,較強的監管部門激勵力度能夠有效加強直播平臺的規范化運營。究其原因,監管部門的激勵手段致使直播平臺從自身盈利的角度出發,自覺地趨向于采取規范化運營策略。一方面歸結于政府對于網絡環境監管力度的加強,另一方面依賴于廣大網絡用戶日益成熟的網絡參與心理。信息交互知識共享時代下,企業與消費者之間不再是單純的供給與需求關系,現代企業更多以市場導向來確定自身的經營活動。本研究中,直播平臺在監管部門的激勵政策下,實行規范化盈利模式,致使參與引導的用戶能夠從中獲取更多的收益。因此,監管部門加強對直播平臺規范化運營的激勵力度能夠有效帶動用戶的參與引導和平臺的規范化發展。

在對不規范運營直播平臺懲罰力度分別為0.2、0.5、0.8 時進行仿真模擬,具體演化過程如圖3 所示。可以看出,較強的懲罰力度并未對直播平臺的規范化運營產生顯著影響,相反在β 為0.8 時,直播平臺規范化的策略概率甚至小于β 在0.5 時候的概率,這說明強有力的懲罰力度并不能讓網絡直播平臺規范化運營。企業作為以盈利為目的的組織,其運營活動的選擇需綜合考慮自身的成本和收益,過量的投入壓縮企業的盈利空間,當這一點達到一臨界值時,隨著懲罰力度的加大,監管部門的實時監管選擇策略概率也未有較大提升,反而致使直播平臺趨向于非期望的策略選擇。對于監管部門來說,單純依靠加強懲罰力度對于實施監管策略的意義不大。且用戶參與引導策略概率也不會因懲罰力度的加強而顯著提升,當β 為0.5 和0.8 時,用戶參與引導策略的概率并未出現較大的差異。由此可見,直播平臺采取規范化運營策略的概率與監管部門的懲罰力度并非是正相關關系,而是呈倒U 形的發展趨勢,且懲罰力度的提升超過一定限度后,對于監管部門實時監督策略和用戶參與引導策略的影響并不是很明顯。

同樣,選取用戶獲得獎勵力度γ 分別為0.2、0.5、0.8 時開展仿真模擬,具體演化過程如圖4 所示。由圖4 可知,隨著直播平臺對于用戶參與引導的獎勵力度的提升,博弈三方也將最終趨于選擇規范化運營、采取實時監督和參與引導為最終策略,且用戶參與引導的概率變化與平臺對于用戶參與引導的獎勵力度正相關。基于“理性人”和“經濟人”假設分析,用戶對于直播平臺規范化的引導也是基于自身的利益需求,通過衡量投入與獲取,從而決定自身的策略行為,選擇趨向于自身利益最大化的結果。同時可以發現,當獎勵力度由0.2 提升到0.5 時,用戶選擇參與引導策略的概率增加幅度顯著大于獎勵力度由0.5 提升到0.8 時的增加幅度。結合邊際效應遞減原理分析,在較低力度的獎勵實施中,用戶由于從無到有獲取到利益,趨利性致使用戶選擇參與引導策略的概率顯著上升;當直播平臺推出的獎勵力度達到一定高度后,用戶對于獎勵的敏感度不如從前,從而參與引導策略的概率相對趨于平緩。因此,網絡直播平臺應在不太高的獎勵力度下,充分發揮網絡直播用戶的特長和優勢,形成較好的“雙贏”局面,配合監管部門,形成良好的發展態勢。

五、網絡直播治理對策建議

(一)網絡直播平臺角度

在激烈的市場競爭環境下,網絡直播平臺作為產品和服務的輸出方,需具有自身的核心競爭力,即傳播內容的不可替代性和難以模仿性,能夠更好地吸引用戶并獲取穩定收益。另外,網絡直播即時性的特點決定受眾不能跳躍式地瀏覽,直播內容持續低營養和同質化,勢必會引起視眾審視疲勞感,不能形成連續性消費效應,很可能造成用戶的大量流失。再者,企業的發展始終要依靠人才,網絡主播作為一種新的媒體職業,其形象通過直播平臺快速傳播至公眾眼前,網絡直播內容的異質性通常體現在網絡主播自身的差異性上,許多平臺不惜花費成本從其他平臺挖取“明星類”主播,導致資本過度注入到少量明星主播搶奪,而忽視了中小主播的潛在成長力量,形成了隱性損失。因此,從直播平臺角度來說,治理策略應考慮多方面因素。

1.內容方面。網絡直播平臺要在內容上差異化布局,積極尋找新的吸引點,讓優質資源能夠更好地被利用。同時注重平臺原創節目的培養和版權的保護,通過實施內容精品化戰略,多層次聯動,發揮工具性特征,升華網絡直播平臺價值。

2.領域方面。網絡直播的主流頻道應在網絡娛樂之外有所拓展和延伸,結合成熟的專業領域垂直發展,如財經、新聞、教育、影視等方面,同時可邀請部分專業領域專家入駐網絡直播間,發揮直播平臺的溝通及時和雙向交流特點,為公眾提供更優質的服務。

3.人才方面。網絡直播平臺需優化主播結構,使其良性發展是網絡直播平臺規范化發展的重要步驟。網絡直播內容可由相關專業人士評定其可行度和分類,建立較嚴格的考察制度和章程,提升網絡直播行業的進入門檻,通過專業化和職業化要求增加主播內容的原創性,有效降低網絡直播中出現違規違法的風險。

(二)網絡監管部門角度

由于我國的網絡直播行業尚處在發展階段,相關的法律制度正在建設中,對于直播過程中新出現的一些違法行為未有相應的法律依據作為參考,網絡監管部門對于違規違法網絡直播的把控較多依賴網絡管理員和用戶反饋,難以做到有效的前饋控制。為減少違規違法的網絡直播行為,除建立嚴格的審查制度與監督機制外,監管部門還應通過切實有效的激勵政策來加以引導,對于直播內容把關人員進行崗前培訓。通過上述仿真分析發現,較低的懲罰力度能夠提高直播平臺規范化發展的可能性,然而過高的懲罰力度卻并未帶來更好的效果,反而會使原本較高的網絡直播規范化可能性有所下降。與此相反的是強有力的監管部門激勵政策能夠有效提升網絡直播平臺規范化發展的概率,同時能夠促進用戶參與引導網絡直播規范化,形成良性循環。因此,監管部門對于網絡直播平臺規范化運營的監管應轉變觀念,以新的思想制定合理的政策,堅持以正面激勵為主、懲處為輔的原則,細化監督管理環節,尋找網絡直播運營的核心,發揮監管部門的主觀能動性,制定相應的激勵政策,形成有效抓手,引導直播內容從“不能做什么”到“應該做什么”。

(三)網絡直播用戶角度

作為與網絡直播平臺發生聯系和作用的社會群體,用戶對于網絡直播的規范化發展具有一定的導引作用,所以網絡直播規范化的治理需要更加廣泛快捷有效的影響主體即用戶。作為網絡直播內容的主要消費者,用戶從需求側直接或間接影響著網絡直播內容的發展方向,用戶參與引導是網絡直播規范化治理的重要外在推動力。因此,用戶對于網絡直播治理的策略關鍵在于發揮自身的導向效應,從需求側參與引導直播內容的規范化。基于仿真演化發現,直播平臺提升對用戶參與引導的獎勵能夠有效提升用戶的參與力度,從而促進網絡直播的規范化發展,且適當額度的獎勵能夠讓用戶發揮最大的邊際效用。