斜樁基礎(chǔ)受力特性研究

張志昊

漳州城投建工集團(tuán)有限公司,福建 漳州 363000

0 前言

樁基礎(chǔ)作為海上鉆井平臺(tái)、海上風(fēng)電和輸電塔工程中最常用的基礎(chǔ)形式,而斜樁基礎(chǔ)具有一定水平承載性能,因此被廣泛應(yīng)用于海洋基礎(chǔ)。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)樁基礎(chǔ)水平特性開(kāi)展了較多研究[1][2][3][4]。朱斌等[5]開(kāi)展了海洋軟黏土中大直徑單樁基礎(chǔ)的現(xiàn)在水平循環(huán)加載試驗(yàn);陳仁朋等[6]則通過(guò)群樁水平循環(huán)加載模型試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)各基樁分擔(dān)的水平荷載不斷變化,前排樁得到更多發(fā)揮;朱小軍等[7]進(jìn)行了類似水平循環(huán)加載試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)隨著循環(huán)荷載幅值的增加,前排樁的作用得到加強(qiáng),而后排樁呈現(xiàn)逐級(jí)降低的趨勢(shì);梁發(fā)云等[8]進(jìn)行了單樁和群樁水平循環(huán)加載試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)樁身彎矩隨加載頻率的增加而增大。而斜樁基礎(chǔ)水平循環(huán)特性的研究相對(duì)較少,曹衛(wèi)平[9]和李煜璇[10]進(jìn)行了斜樁單樁基礎(chǔ)水平循環(huán)加載模型試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)正斜樁承受水平循環(huán)荷載的變形性能優(yōu)于負(fù)斜樁,并且正斜樁水平極限承載力亦大于負(fù)斜樁。

通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn),水平循環(huán)荷載作用下斜樁群樁基礎(chǔ)的工作機(jī)理及承載性能尚不明晰,仍需繼續(xù)研究。本文擬對(duì)斜樁群樁基礎(chǔ)進(jìn)行水平循環(huán)加載模型試驗(yàn),分析循環(huán)次數(shù)和斜樁斜度對(duì)群樁基礎(chǔ)水平位移、樁身彎矩的影響規(guī)律。

1 試驗(yàn)概況

1.1 模型制作及設(shè)置

模型試驗(yàn)在2000mm(長(zhǎng))×1000mm(寬)×1500mm(高)的模型槽中進(jìn)行,模型槽側(cè)面設(shè)置電機(jī)匹配定滑輪實(shí)現(xiàn)水平循環(huán)荷載加載。電機(jī)上的電動(dòng)輪帶動(dòng)鋼絞線對(duì)承臺(tái)產(chǎn)生拉力,控制電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)循環(huán)加載頻率,承臺(tái)水平位移采用LDT 位移計(jì)測(cè)量。模型樁采用PVC 管樁,其外徑為20 mm,壁厚2 mm,樁長(zhǎng)735 mm,萬(wàn)能機(jī)上拉壓試驗(yàn)測(cè)試其彈性模量為800 MPa。樁頂方形承臺(tái)采用混凝土澆筑,承臺(tái)邊長(zhǎng)200 mm,厚度為75 mm,樁頂嵌入承臺(tái)深度為35 mm。樁身內(nèi)側(cè)貼有電阻應(yīng)變片,測(cè)試樁身應(yīng)變,沿樁長(zhǎng)軸線對(duì)稱非等間距布置8 對(duì)應(yīng)變片,如圖1 所示。

圖1 樁身應(yīng)變片位置

1.2 地基土制備

地基土樣采用粉土,粉土顆粒級(jí)配較均勻,粒徑集中于0.01~0.1 mm,相對(duì)密度2.69,黏聚力2.0 kPa,液限33%,塑限24%,塑性指數(shù)9。地基土采用300 mm 分層振搗填筑,每層填土采用輕型電動(dòng)振動(dòng)儀振實(shí)兩遍,從而保證每層填土的均勻性,填土完成后,加水緩慢飽和地基土。

1.3 試驗(yàn)過(guò)程

群樁基礎(chǔ)采用2×2 對(duì)稱布樁,一側(cè)為豎直樁,一側(cè)為斜樁,入土深度為600 mm,出露高度100 mm。本文采用低頻循環(huán)荷載,試驗(yàn)過(guò)程中控制作動(dòng)桿的加載頻率在2 Hz,斜樁斜度分別為1:4,1:5,1:6 和1:7,共進(jìn)行了斜樁群樁16 組水平循環(huán)加載試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí)施加頻率為2 Hz 時(shí),每級(jí)循環(huán)荷載完成后,需重新填筑地基土,之后再進(jìn)行其他水平循環(huán)試驗(yàn)。試驗(yàn)過(guò)程中樁身彎矩等數(shù)據(jù)均由樁身應(yīng)變片數(shù)據(jù)通過(guò)轉(zhuǎn)換獲取,應(yīng)變片讀數(shù)由動(dòng)態(tài)應(yīng)變測(cè)量?jī)x采集。

2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

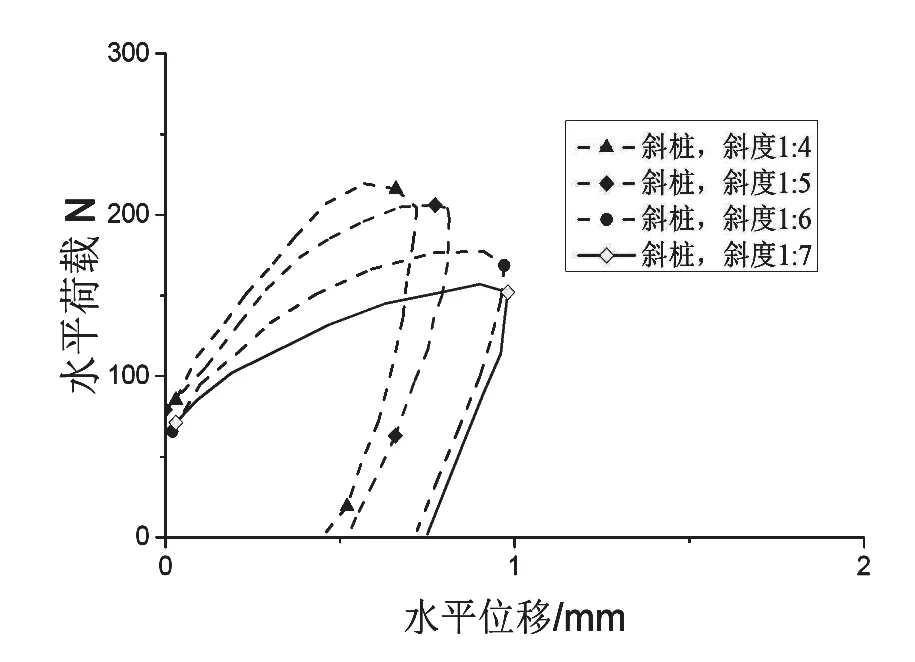

2.1 荷載-位移關(guān)系曲線

群樁基礎(chǔ)水平循環(huán)荷載-位移變化曲線如圖2 所示。由荷載位移曲線可以看出,斜樁斜度由1:7 增加到1:6,1:5,1:4 時(shí),土表樁身最大水平位移分別為0.97 mm,0.93 mm,0.81 mm,0.72 mm,降幅分別為4%,16%,26%,并且斜樁土表樁身殘余水平位移亦隨之斜度的增加而減小。

圖2 荷載-位移曲線

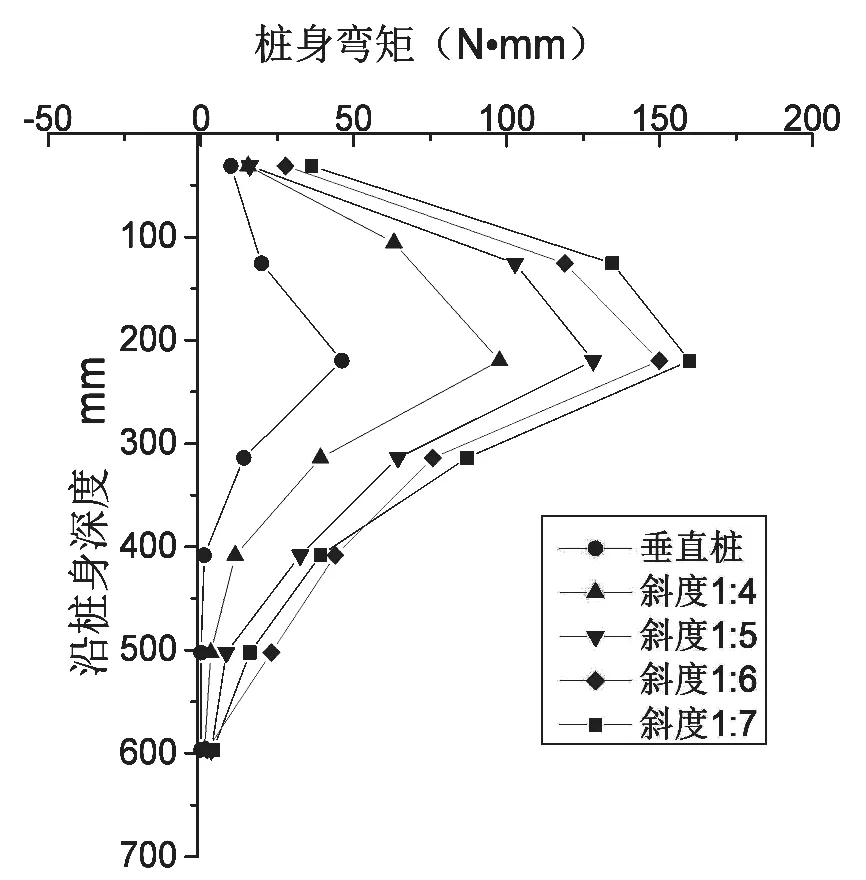

圖3 樁身彎矩圖

2.2 樁身彎矩

選取水平位移幅值為2 mm 的群樁基礎(chǔ)水平循環(huán)加載試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,樁身彎矩如圖3 所示。樁身彎矩最大值深度不隨循環(huán)次增加而變化,位于樁身相對(duì)深度1/3 位置處,樁身彎矩隨循環(huán)次數(shù)的增加而增大,當(dāng)循環(huán)次數(shù)增加到15 次后,樁身彎矩增加幅度趨于穩(wěn)定,每15 次循環(huán)增幅將近10%;豎直樁樁身彎矩相對(duì)斜樁更大,循環(huán)次數(shù)達(dá)到60 次時(shí),斜樁斜度為1:7,1:6,1:5 和1:4,對(duì)應(yīng)的最大樁身彎矩分別為159.4 N·m,134.7 N·m,74.5 N·m 和53.3N·m,可見(jiàn)斜樁樁身彎矩隨斜度的增加急劇減小,減幅達(dá)25%左右。

3 結(jié)論

(1)群樁水平循環(huán)加載荷載位移曲線非線性較為明顯,隨著水平位移幅值的增大,斜樁土表樁身殘余水平位移亦隨之斜度的增加而減小。

(2)樁身彎矩隨著循環(huán)次增加而增大,其峰值位置基本相同,斜樁斜度由1:7 增加到1:6,1:5 和1:4 時(shí),樁身彎矩急劇減小,減幅達(dá)25%左右。