郭沫若與左聯東京分盟二三事

張 勇

中國社會科學院郭沫若紀念館

1930年3月2日,中國左翼作家聯盟在上海成立。據《左聯盟員名錄及部份盟員左聯時期活動簡介》一文統計,“前后參加‘左聯’的正式盟員258人,其中上海總盟153人,北方‘左聯’81人,東京分盟18人,其他地區6人。”

在這份名單中,郭沫若赫然在列。我們都知道,1928年2月,由于受到蔣介石的通緝,郭沫若不得不化名“吳誠”流亡日本,開啟了長達近十年之久的異域生活。那么,遠隔重洋的郭沫若是如何參加左聯的呢?作為左聯盟員之一,他究竟是如何參與到左聯及其分支機構的活動之中的呢?

一

因流亡于海外,郭沫若很難直接參與到國內左聯的具體活動中。此時,恰好左聯在東京建立了分支機構,機緣巧合地促成了郭沫若與左聯的密切合作。左聯東京分盟成立于1931年初,是左聯成立的唯一海外組織。它的最初發起者是具有進步傾向的留日中國學生葉以群,1930年他在上海度假時,通過沈從文、丁玲、馮雪峰等人多方面聯系和籌措,主動承擔了建立左聯東京分盟的任務。于是,葉以群回日后集結謝冰瑩、任鈞、孟式鈞和胡風等同樣具有無產階級思想傾向的留日學生,共同發起組織了左聯東京分盟。

左聯東京分盟成立后迅速展開了一系列文化活動。據任鈞回憶他們“不但參加了‘日本無產階級作家同盟’的一些集會,還分別訪問了秋田雨雀、小林多喜二、德永直、村山知義、森山啟、中野重治、洼川稻子,等等”。其實,他們除了拜訪日本左翼進步作家外,同時還拜訪了避難于日本的郭沫若,希望郭沫若能夠參加左聯東京分盟的活動,但是郭沫若經過多方面的考量還是委婉拒絕了他們的盛情邀請。

郭沫若對于國內左聯的成立一直是積極擁護的,而且他也是左聯成立之初的盟員之一,但是遠在日本流亡的他無法回國參加左聯的實際戰斗。為了表示自己對于左聯活動的支持,郭沫若便把改版后的《少年維特之煩惱》譯作的版稅捐贈給了左聯,用于組織活動的經費開支。左聯東京分盟的成立,作為左聯最早盟員的郭沫若,理應積極支持響應并投身其中才對,為什么此時郭沫若卻婉拒了他們的邀請呢?

對于這個疑問,任鈞在拜訪郭沫若后便清晰地認識到了緣由,這主要是“我們總覺得這個團體究竟太小了,不便去驚動他。更重要的,就是我到日本后不久曾特地到鄉間去拜望過他,了解到作為政治流亡者住在異邦的郭老,一直有日本警察去‘訪問’,行動并不自由,誠恐因此給他招來額外的麻煩。所以終于沒有這樣做。但后來在跟他通信時,我曾向他提到過這件事,他表示關心和支持,并要我們多加警惕”。事實的確如此,作為一名政治流亡者,為了避人耳目,躲避日本相關部門的追捕,在各個方面郭沫若都要謹小慎微,以防暴露出任何蛛絲馬跡而引起不必要的麻煩。郭沫若在日本的住所安置在遠離東京的千葉縣市川市,因市川市處于東京和千葉縣的交界處,基本屬于東京和千葉都不管的自由地帶,監管相對來講較為松散。與國內的通信聯系都是以其長子“佐藤和夫”的名義接收,他甚至在日本一度以“佐藤貞次”的名字對外示人。在此種緊張的局勢下,郭沫若不便甚至可以講是完全不能以公開身份參加任何社會組織的。對于第一階段的左聯東京分盟,郭沫若也只能以“雖不能至,心向往之”的態度處理了。

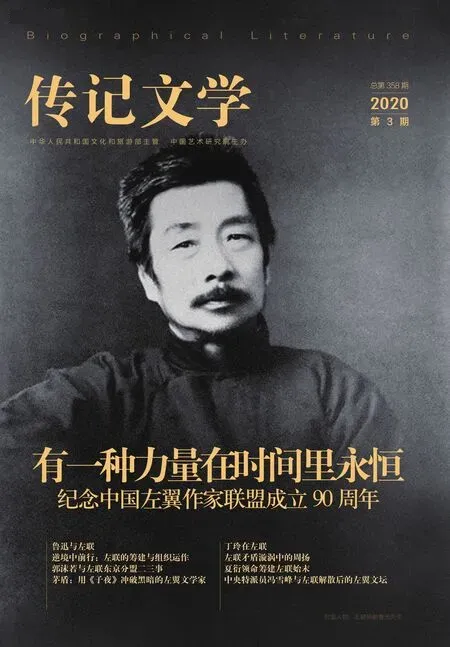

左聯東京分盟第一階段存在時間并不長,開展的活動也很有限,影響力不大,帶有嘗試的性質。隨著林煥平等新一批具有更加強烈進步思想的留日學生的到來,左聯東京分盟的活動才又一次恢復起來。此時已經是1934年,距離郭沫若流亡日本也已經有了6年之久。隨著時間的推移,日本警備廳對郭沫若的監管自然而然放松了許多,他已經開始能夠參加一些公開的社會活動,并以“郭沫若”的真名刊發出很多具有影響力的學術研究類文章,種種跡象表明他基本上已經恢復到自由之身。困擾于第一階段未能參與到左聯東京分盟組建的障礙無形中便消失了,于是,郭沫若成為新恢復的左聯東京同盟文化活動積極的響應者、參與者和支持者。此時所留下的郭沫若與左聯東京同盟核心成員的照片,就可以印證出諸多歷史的真實。

左聯東京分盟的年輕人們經常到位于千葉縣市川市須和田的郭沫若家中,有時是取送校對稿件,有時是請教具體事情,有時僅僅是單純的禮節性拜訪。林煥平、張天虛、魏晉、蒲風等人更是成為郭沫若家中的常客,他們也都留下過因左聯東京分盟的事情造訪郭沫若居所時的圖片、照片、文字記載等珍貴資料。對于進步年輕人的到訪,郭沫若從來都是熱情接待,對于他們所提出的各種請求也是有求必應,左聯刊物的約稿更是以最快的速度完成,如《孔夫子吃飯》一文的稿件就是編輯在家中等待過程中就現場完成的。

現今留存下來有關郭沫若與左聯東京分盟成員交往的影像資料雖然不多,但是也可以從中捕捉到諸多郭沫若與左聯東京分盟各個成員之間密切關系的真實細節和佐證。隨性自然是郭沫若在家中接待左聯青年的樣態,他并沒有以長者自居,也沒有以尊者自傲,而是以自己率真性情和自然面目與青年人坦誠交流。張天虛和魏晉拜訪郭沫若時天氣比較炎熱,郭沫若便穿著居家的短褲接待了他們,在照片中郭沫若站在兩位年輕人的中間,雙手交叉放在身前,面帶微笑地看著鏡頭,顯示出自然可親之態,張天虛也雙手叉腰,魏晉則手背身后,都是自然放松的樣子,絲毫未見因拜謁尊重的緊張與拘束。1936年4月,蒲風和熊琦拜訪郭沫若時,因他們都穿著西裝戴著領帶來訪,所以郭沫若同樣身穿較為正式的和服接待他們,顯示出了對訪客的對等尊重之意,在合影留念時郭沫若依然站在了兩者中間,最小的孩子也靦腆地站在前面,顯示出濃濃的溫情愛意,而毫無刻板做作之態。1936年秋冬之交,郭沫若與質文社骨干成員合影,這是一次非常正式的留念,照片中全體人員都正裝出鏡,郭沫若身著西裝,扎著領帶,神采奕奕地坐在正中間的位置,透過魏猛克、張香山等年輕成員洋溢著的燦爛微笑,可以看出他們因郭沫若鼎力支持而內心充滿能量的自信與輕松。通過現存不多的圖片展示或文字記錄,我們都可以得知郭沫若依然全身心地參與和投身到左聯東京分盟的各項組織活動之中,更能明顯感受到郭沫若對于左聯東京分盟發展的重視和對于參與其中青年成長的關照,從更深層面不難推測出,郭沫若其實不自覺間成為了左聯東京分盟的實際核心和領導者。

郭沫若與張天虛和魏晉在寓所合影

1936年蒲風訪問郭沫若時的合影

二

左聯東京分盟第一階段存在的時間約為近一年左右,較為短暫,1931年底隨著葉以群、謝冰瑩、任鈞、胡風等初創者因各種原因回國后,左聯東京分盟的活動便被迫結束了。造成社團活動中止的原因,除了因主要成員的離去而造成無人負責和引領外,還與他們未能創辦自己的刊物,以此來緊密團結同仁共同活動,形成共同理論主張和行動綱領,進而結成緊密的同盟有重要的關系。

1934年左聯東京分盟恢復活動后,為了更好地開展文化宣傳活動,林煥平、林為梁、孟式鈞等第二批左聯東京分盟的主要成員,吸取了之前的教訓,開始積極籌劃創辦同人社團和雜志,先后創辦了東流文藝社、質文社,并創辦出版了《東流》《雜文》(后改名為《質文》)《新詩歌》三種刊物。這三種刊物的創辦、發展都凝結了郭沫若的辛勞。

萬事開頭難,想要創辦一個社團和一個刊物談何容易,特別是對于林煥平、陳子谷等剛到日本不久、立足未穩的青年人來說,更是難上加難。《東流》的創刊號問世是8月1日,實際上已經比原計劃推遲了近兩個月,對此很多參與其中的人員都有過詳細的回憶。左聯東京分盟的陳子谷就抱怨道:“《東流》雜志是很難產的。雖說是一個機關刊物,但一來沒有經費,二來寫文章的人,都是一些不知名的青年人,在國內正流行著崇拜名人的習俗下,對于這樣的刊物,有誰肯出資印刷呢?又有誰負責發行?”從他的話語中,我們不難看出這樣兩個基本事實,一是《東流》雜志的稿子已經完成,二是《東流》雜志缺乏肯出資出版的機構。如此相似的一幕,恐怕是當時很多懷揣著文學救國夢想的青年所遭遇的共同難題吧。這也不由得使人想起1920年前后,以郭沫若、郁達夫和成仿吾等為首的創造社成員,徘徊于博多灣畔,為了《創造》季刊的出版進退維谷的艱難,好在經過他們的不懈努力,終于機緣巧合地碰到了泰東圖書局,得以成就“創造”系列刊物的輝煌。那么十年后,又是一批熱血四溢的文學青年,他們面臨著與創造社同樣的時代境遇和具體難題,究竟他們該何去何從呢?

在無助中尋求在日著名人士的幫助,是林煥平、陳子谷等人唯一能夠走出困境的方式,在眾多目標中,他們選擇了郭沫若作為重生的希望和慰藉。現在想來,他們選擇依托郭沫若幫助的原因大約有這么幾個方面的考量:一是,郭沫若是創作社的創始人,他當時創辦創造社及“創造”系列刊物時也同樣面臨著《東流》一樣的難題和困境,但最終郭沫若等人能夠克服困難,而且還成就了巨大的影響力,其中的經驗和方式值得他們吸取和借鑒;二是,郭沫若雖然因政治原因在日本流亡多年,但是他對于國內革命局勢的關注絲毫未有減弱,不僅如此,他還非常支持左聯的活動,是值得信賴的同行中人;三是,郭沫若流亡日本多年,一直投身于史學、古文字學等方面的研究,在日本也有了很大影響,特別是與藤森成吉、村松梢風和谷崎潤一郎等日本文化領域的知名人士交往甚密,具有了一定的人脈和資源,求助于他肯定對《東流》在日本的傳播具有積極意義。

在上述幾種心理的驅使下,1934年8月7日,林煥平等三人一早就趕往郭沫若位于市川市的家中拜訪。但是非常不巧,一周前的7月31日郭沫若帶著家人去千葉縣的浪花村度假了,幫忙看護房子的森老人告訴了他們郭沫若具體的去向及返回時間。浪花村距離郭沫若居住的市川市約有三個半小時的路程,需要搭電車到船橋市再換乘火車,況且郭沫若三天后就回來,即便是這樣,林煥平等還是迫不及待地要即刻前往浪花村拜訪郭沫若。由于道路不熟,他們提前下了火車,最后不得不又坐了一段汽車,才終于輾轉找到了郭沫若。可見他們對于早日出版《東流》的急切心情。見面后短暫寒暄畢,林煥平便把他們目前的境遇及所遇到的困難告知了郭沫若,特別是著重表達了想委托郭沫若在上海替他們介紹一家能夠出版《東流》的出版機構的請求,郭沫若聽完后很快就答應了他們的請求,并且叮囑他們一定要把自己的詳細要求以及所要達到的目的等方方面面的細節再仔細梳理一下,以便等他從浪花村返回市川市后就能立刻替他們去聯系上海的有關出版機構。

事不宜遲,郭沫若在結束休假返回市川市后,便立刻著手幫助東流文藝社聯系上海的出版機構。郭沫若登上國內新文化運動的舞臺便是在上海,自己當年在上海創辦《創造》季刊、《創造周報》《創造日》等創造社系列刊物的艱辛,使他對于林煥平等東流文藝社同仁的處境更是感同身受。在眾多出版機構中,張靜廬是郭沫若最熟悉的一位資深的出版商,他們相識相交于郭沫若創辦出版《創造》季刊之時,時任泰東圖書局出版編輯兼出版部主任的張靜廬對郭沫若幫助甚多,后來張靜廬因與泰東經理趙南公發生抵牾,便離開了泰東圖書局自行創辦了光華書局、現代書局等出版機構。恰好在1934年張靜廬創辦了專門出版雜志的上海雜志公司,雖然規模不大,卻是非常專業的從事雜志印刷、出版的機構。但由于投入的資金不足,而且上海雜志公司還處于初創階段,因此只能承擔《東流》雜志的出版和發行,不能支付任何稿酬。無論如何,在郭沫若的鼎力協助和積極引薦之下,《東流》終于面世了,而且還成為左聯東京分盟存在時間最長的一份刊物。

郭沫若與魏晉和俞鴻模合影

《東流》面世后,以“只愿在這個園地里做一個比鄉下的農夫還要老實的園丁”作為刊物的宗旨,不慕喧嘩,并以扎實多樣的創作和多元的譯作吸引了讀者的關注和喜愛,共出版了三卷十四期。《東流》的主要撰稿人除了林煥平、陳達人、張香山、魏晉、蒲風等文藝社的同仁外,郭沫若也是主要的撰稿人之一。

自第2卷第2期開始,郭沫若陸續在《東流》上刊發文章。《東平的眉目》《請大家學習新文字》《關于〈雷雨〉》《賈長沙痛哭》《五卅前后的創造社》等多篇文章先后刊登。

郭沫若對《東流》約寫的文章是相當重視的,《賈長沙痛哭》等就是應《東流》雜志約請所完成的一篇歷史小說。對于在《東流》上刊發的稿件,郭沫若都是要親自校對后才能刊發的,當魏晉拿著剛剛從出版社取回的樣稿來到郭沫若住所時,發現郭沫若的氣色不太好,郭沫若告訴他自己最近不太舒服,但是沒關系,他今晚肯定會把稿子修改校訂完成。直到晚上11 點多,郭沫若終于把稿子修改完成,在改稿的過程中,郭沫若不時把左手放在胸前顯示出很痛苦的狀態。魏晉并沒有多想便告辭回社里交稿。幾天后,林林告訴魏晉,原來郭沫若生了一個癰,需要臥床休養,病情還比較危險。魏晉聽后,回想起當時請郭沫若校稿的情形,不由得感到不安,并對郭沫若更加欽佩。

《東流》一方面因郭沫若的多方聯系才得以創刊問世,另一方面又因郭沫若的大力相助文稿質量才得到保障和提升。借助于《東流》,郭沫若為左聯東京分盟在日本的發展吹響了嘹亮的沖鋒號角。

《東流》月刊

三

《雜文》是左聯東京分盟創辦的另外一份刊物,創刊于1935年5月15日,出版至第3卷時,因為刊登比較進步的文章,被當作“有宣傳共產之嫌”,受到了日本警備廳的警告,他們的活動成為被監視的目標。《雜文》先是在東京編輯印刷,然后再寄回上海后向全國讀者發行售賣,由于其鮮明的革命傾向性,1935年9月20日第3期出版后就被上海反動當局查禁。如果照著這種局勢發展下去,《雜文》肯定是難以為繼,眼看辛苦創辦的刊物面臨生死抉擇的關鍵時刻,他們又一次想到了郭沫若。杜宣、邢桐華(勃生)等同仁,在東京“三閑莊”聚在一起商議對策,作為《雜文》重要的撰稿人和支持者,郭沫若應邀參加了此次會議,“左翼”青年們迫切需要他提出度過危機的合理策略。

怎樣才能既有效地躲避日本警備廳的注視,又能使《雜文》的創作隊伍保持穩定,不至于另起爐灶重新開始呢?在郭沫若的建議下,《雜文》改名為《質文》繼續出版。郭沫若之所以建議將《雜文》改名為《質文》,主要是因為他從歌德作品翻譯中得到了啟發,他翻譯的《少年維特之煩惱》在國內出版后引起了廣大讀者的強烈共鳴,甚至掀起了一股持續長久的“維特熱”風潮,歌德的革命精神和深邃思想深深影響了中國社會發展的進程,而《質與文》是歌德的自傳體小說,同樣顯現了歌德獨特的創作風格,因此用《質文》作為替代《雜文》的新名稱是恰如其分的。經過郭沫若的解釋,雜文社的全體同仁都同意了《質文》的命名,并請郭沫若題寫了新刊物《質文》的刊名。就這樣,作為《雜文》的繼承者,《質文》延續了左聯東京分盟業已形成的戰斗氣息。

與中途加入《東流》不同,郭沫若自《雜文》甫一創刊便開始撰寫各類體裁的文稿予以支持。據林林回憶,“《質文》每期都有郭沫若同志兩篇到三篇文章,體裁多樣,頁數比《雜文》多二倍。有小說,歷史小說,評論,書簡,回憶錄。”事實的確如此,在創刊號中,郭沫若便以“谷人”為筆名發表了名為《阿活樂脫兒》的一篇雜談。《阿活樂脫兒》短小精悍,文章借助于一種名為“阿活樂脫兒”的北美兩棲類動物如何由水中轉變到陸上生活的方式,引發讀者對現實社會的思考。這篇文章是一篇很典型的以寓言形式完成的現代雜文創作,在借物寓意,描述一種自然現象的同時,將復雜的社會問題形象化,以此引發讀者的警醒和反思。《阿活樂脫兒》作為《雜文》第1號的頭篇文章刊發出來,可見《雜文》對于郭沫若文章的重視程度,以及希冀借助此篇文章確立《雜文》獨特的創作風格。

郭沫若在《雜文》(后《質文》)中都刊發了很多的作品,如《雜文》第2號《孔夫子吃飯》(雜談),第3號《關于詩的問題》(雜談),第4號《秦始皇將死》(介紹),第5、6 合號《楚霸王自殺》(雜談)、《給彭澎》(詩歌)、《黑格爾式的思辨之秘密》(翻譯),而《質文》第2卷第1期紀念高爾基專欄《人文界的日蝕》《從典型說起》《國防文學集談》《克拉凡左的騎士》,第2卷第2期追悼魯迅先生專欄《民族的杰作》以及《我的作詩的經過》和《克拉凡左的騎士》,這些文章則以多樣的方式提升了《質文》的水準。

左聯成立的目的就是要在全國宣傳左翼革命思想,宣揚傳播革命斗爭的方式。除了創作之外,翻譯歐洲先進的無產階級思想便是主要任務之一。左聯東京分盟當然也秉承著這一方略開展活動。為了更好宣傳世界先進的無產階級革命理論,郭沫若便以左聯東京分盟的名義發起編印了“文學理論叢書”。既然是倡導者,郭沫若以身作則,率先垂范,1936年2月根據德文原文馬克思、恩格斯的《神圣家族》的后半部內容,翻譯出了譯作《藝術作品之真實性》。

與質文社的合作,既有成功后的愉悅,但也有未能實現預先設想的遺憾。《資本論》未能全譯,《戰爭與和平》轉交于邢桐華繼續翻譯的事情也中途夭折,便是其中最主要的兩件未完成的憾事。到1935年,國內雖然早已進行了《資本論》的翻譯工作,但都是《資本論》的節譯本,未有全譯本出現,因此郭沫若早有全譯馬克思《資本論》的宏大志向,在質文社的支持下這個想法就更加強烈起來,于是質文社便倡議廣大留日學生積極響應、全力支持,他們都愿意每人資助郭沫若5 元作為《資本論》全譯本的印刷費。得到這樣的鼓勵支持,郭沫若自然是喜出望外,但是國內沒有任何一家書店愿意承接這本銷路不明而且政治敏感度極高的譯作,于是此事最終只好作罷。中國最早的《資本論》譯本直到1938年由王亞南、郭大力合譯完成,并由讀書生活出版社出版發行。

另外一個遺憾便是未能將自己十分喜愛的《戰爭與和平》譯完出版。郭沫若自流亡日本后不久便開始著手翻譯《戰爭與和平》,他雖然不懂俄文,但是迫于生活壓力不得不賺取稿酬來養家糊口,只能以Reelain 版的德譯本為底本,同時參照英譯本和日譯本勉強翻譯了第一卷,后來由于書店經營不善,不能再繼續出版,因此《戰爭與和平》后續的翻譯也就此擱淺。在參與質文社活動期間,郭沫若認識了留日學生邢桐華,他的俄語水平非常好,特別是他愿意根據俄文將《戰爭與和平》譯完,郭沫若得知這個消息后非常高興,極力鼓勵邢桐華盡早開始翻譯工作。1936年10月10日,《質文》第2卷第1期上還刊登出《郭沫若先生推薦邢桐華君新譯〈戰爭與和平〉的預告》,在預告中郭沫若表示:“愿將自己權利讓與邢桐華君,俾從原文直接翻譯,完成翻譯界壯舉。”但是非常不湊巧,就在預告剛剛發出不久,邢桐華因有激烈的言辭和行徑,被日本警察拘禁并被遣返回國。回國后,邢桐華積極投身抗敵斗爭,后又身染重疾,《戰爭與和平》的翻譯也就無法繼續完成。

《質文》的發展歷程也同樣預示著郭沫若新文學創作階段的到來,因《質文》刊物的風格使然和擴大社會影響力的迫切需求,郭沫若不僅恢復了以往在國內富有戰斗精神的文學創作激情,也將自己流亡日本期間對中國古代社會思考和研究的成果轉換成更加具有歷史厚度的檄文,不斷拓展了自己新的創作領域和體裁。

四

郭沫若在參與左聯東京分盟活動期間,與左聯各色人物密切接觸溝通,既有因新結識到眾多年輕朋友的喜悅,也有與老熟人之間情感轉變的欣慰,左聯東京分盟的成立,也恰好喚醒了郭沫若因政治流亡而關閉已久奔涌不止的內心情感世界,向具有強烈革命意愿的進步青年人敞開了他熱情而溫暖的心扉。

左聯東京分盟的主要成員大都是國內留日的青年學生,他們大多數是二十多歲左右的年輕人,初涉社會,現實斗爭經驗明顯不足,尤其是來到異國他鄉,要應付如此繁復雜亂的國內外環境談何容易?他們在異域中的奮斗迫切需要外力的助推和引導,特別是有著豐富寫作經驗和社會斗爭經歷,又熱心于社會進步事業的社會名流的指導。在日本留學并生活了十余年之久的郭沫若,便義不容辭地承擔起青年引路人的角色。他力所能及地輔助左聯東京同盟的年輕人,讓他們盡快走上左翼文學創作的道路,積累寶貴的社會斗爭經驗,并得到國內同仁的認可和支持。

張天虛是左聯早期成員之一,加入左聯后他就積極從事左翼文藝的創作工作。1932年12月,張天虛開始著手進行《鐵輪》的創作。翌年7月,50 余萬字的初稿完成。但是為了革命工作的需要,張天虛不得不在1935年3月攜帶著尚未修改完畢的《鐵輪》來到了日本,與左聯東京分盟同仁一起進行《東流》的編輯工作。即便是面對陌生的社會生存環境,還要從事全新的工作任務,也未能使張天虛擱置《鐵輪》的修改進度,他總是抽出時間來對作品進行潤色,并付諸于出版計劃。為了使這部作品盡早面世,增加社會影響力,他懇請相識不久的郭沫若為其作序。面對年輕人青澀的懇請,郭沫若毫不推脫,盡心而為,即便是自己手頭還有很多稿件尚待完成,但他很快于1936年1月18日為《鐵輪》寫完了序言。并以《論幽默——序天虛〈鐵輪〉》為題,在1936年2月14日的上海《時事新報》發表出來,其實這無異于為《鐵輪》的出版做了前期的宣傳工作。序文開宗明義地指出:“天虛這部《鐵輪》,對于目前在上海市場上泛濫著和野雞的賣笑相仿佛的所謂‘幽默小品’,是一個燒荑彈式的抗議。”沒有任何的浮夸之詞,直陳《鐵輪》的時代價值和歷史意義,該書很快于1936年12月由日本東京文藝刊行社出版發行,成為左翼文學長廊中不可忽視的一部作品。

另外一個得到郭沫若鼎力幫助的便是丘東平。丘東平是《東流》《質文》的重要負責人之一,在赴日留學之前,不僅僅經歷了“一·二八”戰爭的洗禮,而且在國內已經是一位小有名氣的小說家,他的《梅嶺之春》《一個小孩的教養》《通訊員》等都在進步文藝界產生了一定影響。郭沫若是經過舊十九路軍團長吳履遜介紹認識丘東平的,雖然看過丘東平已經刊發于《文學季刊》中的《德肋撒》一文后,感到與吳履遜的贊許有一定距離,但是郭沫若還是能夠感受到“作者是注重技巧的人,他是有點異邦情趣的嗜好的,是一位浪漫主義者”。時隔僅僅三四個月,丘東平又給郭沫若郵寄了一篇剛剛發表在《大公報》上的《沉郁的梅冷城》一文,郭沫若讀完后立刻驚詫于在短短的時間內丘東平的寫作水平竟然進步如此神速。深刻感到此時丘東平的寫作“技巧幾乎到了純熟的地步,幻想和真實的交織,雖然煞費了苦心,但不怎樣顯露苦心的痕跡”。郭沫若甚至認為“在他的作品中發現了一個新的時代的先影,我覺得中國的作家中似乎還不曾有過這樣的人”。郭沫若對丘東平并不僅只是單向度指導的關系,丘東平亦對郭沫若的寫作進行過修訂。郭沫若在《雜文》第3號刊發出寫給《宇宙之歌》作者的兩封信后,引起了對方的強烈反應,于是郭沫若便寫出了《七請》一文予以答復對方的質疑與詰難。郭沫若將這篇剛剛寫好的文章交給了來訪的丘東平和魏猛克閱讀,僅一頓飯的工夫,丘東平便把文章中幾處不妥的表述進行了刪削,郭沫若贊嘆道“東平不僅有一副濃厚的眉毛,也還有一雙慈和而有熱情的眼睛”,以此敏銳地捕捉到稍瞬即逝的寫作靈感。丘東平在郭沫若的幫助下,很快成長為成熟的左翼作家和革命戰士。

《雜文》

如果要說左聯東京分盟在人事交往上給郭沫若帶來的最重要變化,無疑是借助于左聯東京分盟所搭建的平臺,使他與魯迅之間有了真誠交流與溝通的可能,他們之間的誤解與罅隙得到了彌補和愈合。1935年10月,魯迅給左聯東京分盟主要成員魏猛克的回信中,除了對左聯東京分盟所成立的質文社及所創辦的《質文》表示肯定和支持外,還多次提到了曾經與自己發生過論戰的郭沫若。魯迅表示:“在國內,左翼作家的作品很難發表出去,郭先生的文章能接二連三地登出來,很好,讀了很高興;但要注意避開當局的注意。郭先生如能長期地出來發表文章和進行活動,影響就會很大。”隨后,郭沫若也委托魏猛克在回復魯迅的信中,表達了自己對魯迅的問候和敬意。至此,因1927年11月恢復《創造周報》所引起的魯迅與郭沫若之間的誤解并引發他們之間長時間論爭而造成兩者水火不容的緊張關系宣告結束。

《雜文》創刊得到了魯迅的支持,他親筆書寫了“雜文”二字作為刊名,就在魯迅書寫刊名的《雜文》第1號,郭沫若的雜談《阿活樂脫兒》被編排在了第一篇的位置,由此也可以看出左聯東京分盟人員的獨特用心。特別是在《雜文》第2號,同時刊發了魯迅的《孔夫子在現代中國》和郭沫若的《孔夫子吃飯》各一篇雜談,第3號又一次同時刊發了魯迅的《從幫忙到扯淡》《什么是“諷刺”》和郭沫若的《孟夫子出妻》《關于詩的問題》各兩篇文章。郭沫若在魯迅題寫刊名的刊物上發表文章,魯迅和郭沫若的文章連續同時刊登在同一份刊物上,這兩件事情不用說在國外創辦的刊物上,就是國內的各種刊物上也是絕無僅有的。這無疑表明了,魯迅與郭沫若因左聯走到了一起,屬于同一戰線上的同路人了。

雖然,因“國防文學”和“民族革命戰爭的大眾文學”的口號問題,魯迅和郭沫若之間產生了一些分歧,但這終歸是在“兄弟鬩于墻,外御其侮”的原則下的商議和討論,與上一次他們之間刀槍唇舌,甚至進行人身攻擊的論爭有著本質的區別。郭沫若就在《苗的檢閱》一文中坦誠地表達了對魯迅的敬意:“我自己究竟要比魯迅先生年青些,加以素不相識,而又相隔很遠,對于先生便每每妄生揣測。就如同這次糾紛吧,我在未讀到那篇萬言書之前,實在沒有摩觸到先生的真意。讀了之后我才明白先生實在是一位寬懷大量的人,是‘決不日夜記著個人的恩怨’的。”魯迅也同樣認為他和“茅盾郭沫若兩位,或相識,或未嘗一面,或未沖突,或曾用筆墨相譏,但大戰斗卻都為著同一的目標,決不日夜記著個人的恩怨”。在魯迅的此種表態下,郭沫若心悅誠服地認同“魯迅先生更一向是領導著我們的領袖”。

經過相互觀點的坦誠交鋒與討論后,魯迅在郭沫若心中的地位更加鞏固和偉大。1936年10月19日,當魯迅離世的消息傳到東京,郭沫若滿懷悲情地連夜寫下《民族的杰作——悼唁魯迅先生》的悼念文章,并且刊發于1936年11月10日出版的《質文》第2卷第2期。郭沫若深情地緬懷道:“魯迅先生于今晨五時二十五分在上海長逝了。這個消息使我呆了好一會,我自己有點不相信我的眼睛。我疑這個消息不確,冒著雨跑到鄰家去借看別種報,也一樣地記載著這個噩耗。我的眼睛便不知不覺地醞釀起了雨意來。”

魯迅的突然離世,對于郭沫若來講是無比悲痛的,特別是由于各種原因與魯迅所發生的種種不愉快的事情,更是令郭沫若痛心不已。他深情地認為“中國社會對他的待遇,實在是過于殘酷;譬如就像我這樣的人吧,如果能夠預知到他的死之將要那樣很快的來臨,我是應該更多多呈送這些精神的安慰的”。

對于魯迅帶給中國的革新意義和文化價值,郭沫若更是作出了高山仰止的界定:“中國文學由魯迅而開辟了一個新紀元,中國的近代文藝是以魯迅為真實意義的開山,這應該是億萬人的共同認識。……魯迅的戰斗精神與年俱進,至死不衰,這尤其是留給我們的一個很好的榜樣。”

借助于《質文》,郭沫若肯定了魯迅在中國現代歷史進程中偉大的地位,無疑為中國左翼進步文學的發展指明了方向。能參與到左聯東京分盟所開展的一系列文化活動中,使處于顛簸流離中的郭沫若重新煥發了激情四溢的創作動力,也因與左聯東京分盟成員的密切溝通,在更深層次上使郭沫若流亡的落魄心理尋找到文化歸屬感,藉此郭沫若正式融入到中國左翼革命進步人士的“朋友圈”中,與國內的革命進程和創作宣傳形成共振之勢。總之,與左聯東京分盟點點滴滴的關聯,都是郭沫若在日本政治流亡期間的重要事件,也成為他毅然決然歸國抗戰的主要誘因。