走出非洲:人類起源的復雜圖譜

鄧晨

每當我們打開微信,都能見到一張可稱作“藍色彈珠”的地球圖片。這張圖片呈現出人類所起源的非洲大陸,原影像在1972年由美國宇航員拍攝,曾被譽為“一張凝縮了人類全部歷史的照片”。

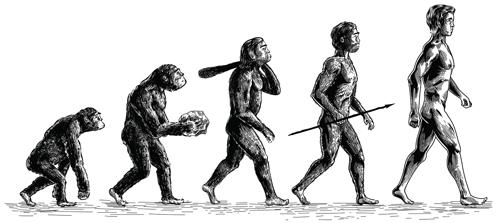

除了探索遼闊的宇宙,人類還是唯一會探究自身起源的動物。人類為什么起源自非洲?又為什么走出非洲?為什么從最初嬌小的鼩鼠,演化成能探究自身歷史的智慧生物?就像所有的歷史問題一樣,回答這些問題不僅能讓我們了解過去發生過什么,還能讓我們進一步認識自己。

人類演化史追溯的是地質學家所說的“深時”(deep time),現今一般人能直接接觸的多半就是五到六代人。目前,分子人類學方法推估的人類祖先,比如“線粒體夏娃”(Mitochondrial Eve),也就是現存所有人類的母系祖先,則大約是一萬多代以前(大約20萬年前,以每20年為一代的估算結果)生存在非洲的東南部。如果要追溯靈長類的起源,那么我們甚至必須探索到6600萬年前恐龍最后的歲月。

為了了解人類,我們需要了解人類在非洲經歷過什么。大約150年前,古人類學才開始建立,經過鍥而不舍的追索,對于那些走出非洲的人類是誰,人們已經有了越來越豐富的認識。

南方大陸的熱帶樂園

要理解非洲為什么會成為人類演化的重要搖籃,要從過去數億年地球經歷的幾個變化談起。

首先是陸塊大規模向北方中高緯度移動。現在我們知道,非洲是僅次于亞洲的第二大洲,但如果翻開3億—5億年前的地圖,我們會發現北半球的亞洲還不存在,只有島嶼錯落的無邊大海;當我們把目光移到南方時,則會看到一個巨型陸塊,這個廣闊大陸的核心已經包括了現在的非洲、印度、澳洲、南美洲與南極洲。

在后來的幾億年里,這個南方大陸逐漸四分五裂,而且許多地塊除了從南方大陸脫離,還紛紛朝向北方的新地點匯聚結合。原本還不存在的亞洲就在這個過程中成形了,后來還跟歐洲連接在一起,變成歐亞大陸,而古老南方大陸遺留的一部分就是非洲。

數億年前的地球氣候也與后來不同。在侏羅紀、白堊紀時,整個地球的氣候非常溫暖,從阿拉斯加到南極都能找到森林。但是從那以后,雖然也有間隔的高溫期,整個大趨勢卻是逐漸降溫的過程。

500多萬年前的中新世,開始有了分明的四季,到了200多萬年前地球開始進入大冰期,并延續到距今1萬年前才結束—這時候非洲處于南方的地理位置,就成了熱帶的生物樂園。

靈長類的特色是,絕大多數種類都生活在熱帶森林,是標準的喜溫生物。在5000萬年前始新世早期的高溫時期,北美洲大量地區都有濃密闊葉林可供猴類棲息,但是到了寒冷時期它們就被淘汰殆盡,于是只剩下像非洲、云南、東南亞與南美洲的猿猴可以存活下來。

雨林、草原與更大的世界

中科院古脊椎所倪喜軍教授,形容寒冷時期是一種“演化濾器”。

根據他的研究,3400萬年前氣溫急劇下降的冰室期時,北方猿猴滅絕,非洲與東南亞成為了溫暖的“避難所”。而非洲地區的狐猴類逐漸無法適應降溫,類人猿便占據了空缺的生態位而繁榮起來,這可能就是非洲后來成為人類起源地的基礎;相反,東南亞本來也有大量類人猿,但受到嚴重沖擊而消亡。

當南方的位置給了非洲靈長類溫暖的氣候,陸塊逐漸北漂則為猿類開啟了新的演化環境。

隨著南方大陸崩解,非洲板塊與印度洋板塊分道揚鑣;東非地區遭受板塊分離的劇烈張力,就形成了火山熔巖涌抬的高原,以及深長的大裂谷和紅海。

東非新生成的高原不再是繁茂的雨林,而是有了多樣化的生境。山谷間交雜著盆地與湖泊,還形成了大面積的草原,其中就包括坦桑尼亞知名的塞倫蓋蒂地區。1976年,古人類學家瑪麗·利基在此發現了360萬年前類人猿以雙足行走的足跡。

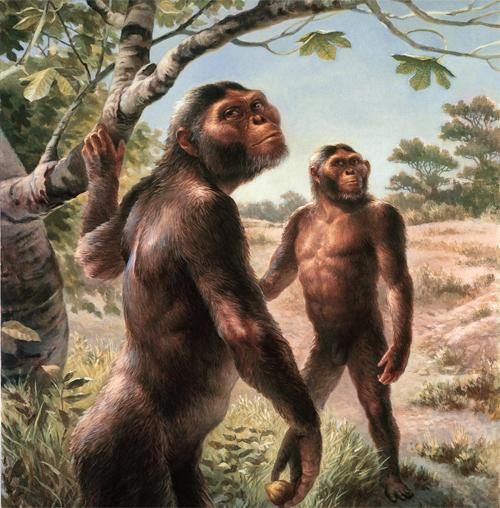

許多學者指出,人類直立行走的能力來自遠離森林、從樹上走下平地,并逐步適應在草原上的生活。盡管現在許多證據顯示真相并非這么簡單,但東非類人猿的化石普遍顯示出在樹棲與平地生活間轉換的特征。我們現在的身體構造,也深受這段時期的塑造。

最晚在接近2000多萬年前,非洲北移逐漸連接上歐亞大陸。本地特有的物種像類人猿或長鼻類的乳齒象,就開始能夠走出非洲,而很多我們現在熟悉的非洲動物,比如貓科猛獸或大型食草動物如犀牛、長頸鹿、斑馬的祖先,反而是由亞洲移入的;考慮到上千萬年的漫長時間,必然有過極多出于各種方向的遷徙往來。

靈長類的特色是,絕大多數種類都生活在熱帶森林,是標準的喜溫生物。

大猩猩是現存最大的靈長類動物

就古人類來說,就曾經有許多不同的種類走出非洲:約200萬年前遷徙者的后代,包括格魯吉亞的德馬尼斯人、我國的藍田人、印尼的爪哇人等,他們都屬于直立猿人;約70萬年前則是海德堡人的遷徙,他們可能繁衍出了尼安德特人與丹尼索瓦人;至于我們所屬的智人,則大概從5萬到20萬年前開始走出非洲。這些古人類的路線雖然無法完全確知,但基本上,應該是通過紅海北端的蘇伊士地峽與南端的曼德海峽。

我們所屬的智人,大概從5萬到20萬年前開始走出非洲。

在歐亞大陸先后走出非洲的古人類之間,存在大量且長期的互動。追蹤DNA證據,可以發現雜交混血的存在,古人類學家甚至發現了古人類從亞洲走入或“回流”非洲的證據。哈佛大學的大衛·賴克等學者,更提出智人先移入非洲再走出非洲的可能性;中科院古脊椎所的高星則強調,在非洲之外各地獨自演化出重要分支。這些研究使我們更細致地了解眾多支脈的復雜互動,而非洲無疑是現代智人演化最關鍵的一站。

南方古猿“露西”復原圖

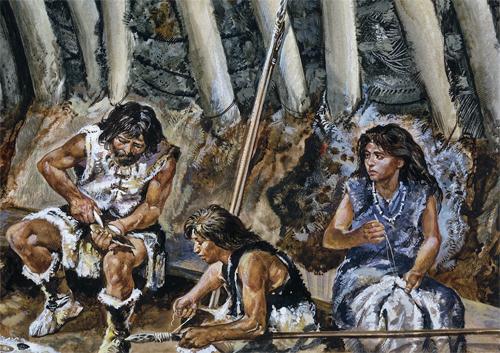

史前人在制作狩獵工具

適應力的煉成

我們現在可以回答:為什么是非洲?這幅由熱帶避難所、大裂谷與遷徙構成的圖像告訴我們,非洲能為人類祖先提供足夠的保護,使他們免遭酷寒氣候毀滅,并維持持續演化;同時它又不是完全封閉不變的,而是提供了足夠的變化刺激,與外界也保持著一定的交通孔道。

類人猿作為對氣候敏感的靈長類動物,它們的熱帶屬性限制了它們對環境的適應力。其實,古靈長類遷徙并散布在很多不同的區域,不論中國、北美洲或歐洲,都發現過早期的猿猴化石,也都算得上是靈長類在某個時期的家鄉。但隨著氣候的改變,熱帶非洲就成了它們最關鍵的避難根據地,成為人類演化最重要的一站。

在適度的環境變化下,適應力是可以逐漸增強的,人類可能是從這一點開始終于成為人類。這是非洲時期給予人類的一項更根本的影響。這個觀點近年得到越來越廣泛的支持,史密森學會(Smithsonian Institution)的古人類學家里克·帕茲,是這個觀點的先鋒。

相較于早期很多學者認為是雨林變為草原造就了人類,里克·帕茲在肯尼亞奧洛格賽列發現,大裂谷地區并不僅僅是從森林變成草原那么簡單。檢視巖層在數十萬年之間的痕跡可以發現,氣候是在干濕冷熱間反復地來回波動;環境非常不穩定,只適應單一環境并不夠。于是,他意識到人類適應的與其說是某種自然條件,不如說是變化本身。比對化石記錄可以發現古人猿的腦容量擴張、開始使用石器、形成社會組織,都可能是為了適應如此多樣、多變的環境。

把這個觀點更進一步推展的,包括英國知名的氣候學家馬克·馬斯林。他與其他專家合作,將古氣候學與古人類學的研究成果整合,建立了關于人類演化的“氣候間歇變動假說”(Pulsed Climate Variability Hypothesis)。這個假說基于大量的考古證據,更完整地勾勒出智人如何從大裂谷復雜多變的氣候中演化出來。

在奧洛格賽列30萬年前的地層里出土的諸多證據顯示,在這塊地區氣候干濕波動的同時,族群的日常移動范圍也大大擴展,出現了石器原材料的遠距離交換與更高的加工技術。考古學家還找到了最早的顏料,顯示人類可能已經開始使用最早的人為象征符號,有了比較復雜的社會性。

全世界人類可能一度只剩下2000人,但他們最后還是撐了過來。

智人憑借新的能力面對世界,最早的化石證據顯示大概十幾萬年前,走出非洲的智人已經到達今天的以色列一帶,但是最早的遷徙多半沒有存活下來。智人與當地尼安德特人發生了血腥沖突,還可能有冰期氣候與傳染病的阻擊;7萬年前超級火山爆發影響全球氣候之時,根據分子生物學方法估算,全世界人類可能一度只剩下2000人,但他們最后還是撐了過來。

今天的現代人類已經深入了從冰原、深海到太空的極遠之地,而這都是在最近幾萬年間完成的。相較于我們其他的靈長類親戚多半只能適應熱帶叢林(愛泡溫泉的日本雪猴是少見的例外),這可以說是奇跡。如果沒有東非的這段歷史,我們將不會有如此強大的適應力。

意大利帕多瓦大學的法醫對“湯恩小孩”顱骨面部進行了重建

探索自身起源之旅

現在是古人類學快速發展的時代,但人類的非洲起源開始受到廣泛認可,僅僅是20世紀80年代以后的事,而當時的了解遠不如現在;隨著大量新化石的出土,還有分子生物學方法的改良,近年來研究發展的速度令人目不暇接。

從走出非洲,到重回非洲尋找自己的起源,人類可以說繞了一個大圈。這個過程長達數萬年之久,或許因為我們習慣把落腳的地方作為家鄉,建立彼此熟悉的地方群體,凡是遠方總代表著陌生與危險。直到現代西方的殖民擴張開始,古人類學家的腳步隨之回到非洲,但是探究時間相對較晚,在更早階段化石的挖掘多半集中于歐洲與亞洲。

歐洲從19世紀開始,有尼安德特人化石的出土與研究,當時最早的古人類蹤跡也就都在歐洲。達爾文首次提出非洲可能是人類起源地,但是荷蘭學者杜布瓦掘出爪哇猿人化石后,亞洲說占了上風。我國的北京猿人與印度的臘瑪古猿,也長期被認為是早期人類始祖。

1924年在南非采石場意外發現的湯恩小孩(Taung Child)顱骨,是非洲發現的最早的古人猿化石。后來路易斯·利基登場,他想證實達爾文的論斷,也是第一個在東非大裂谷尋找古人類化石的挖掘者。他在1959年發掘了南方古猿鮑氏種(Australopithecus boisei)以后,東非的化石發掘開始受到全世界的關注。利基家族三代人的眾多珍貴發現,還有唐納德·約翰遜1974年在埃塞俄比亞發現的南方古猿化石“露西”,加上1987年應用DNA分析推算出的線粒體夏娃,種種證據結合起來,終于使得人類的非洲起源說廣受認可。

近年來,除了非洲各地持續不斷有新的化石發現,同樣有重大意義的,是非洲自己的古人類學家也開始帶領關于人類演化的研究。比如,埃塞俄比亞的約翰尼斯·海爾-塞拉西,是目前研究南方古猿的重要權威;肯尼亞的以賽亞·南戈團隊,發掘了1300萬年前的古猿化石;女學者也嶄露頭角,例如南非的勞倫·施羅德,研究的是南非升星洞的古人類化石。

比起歐美,非洲本地的古人類學界規模雖小,但或許10~20年之內,我們就會目睹他們的茁壯。