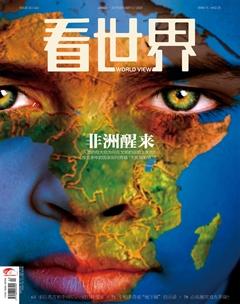

以教育“療愈”非洲的創傷

蘇曉 鄧晨

傳統非洲部落的教育和中國的傳統教育一樣,重視祖先的智慧與美德,強調家庭與社群的共享共榮

今天的非洲已經成為經濟發展最快速的地區,同時也是人口最快增長、最年輕的大洲。

目前許多非洲國家的經濟增長率都維持在7%以上,而人口的平均年齡僅僅是25歲左右,部分國家更只有20歲不到。按照聯合國2015年報告中的估計,到2050年世界人口將增長到97億,而相當大部分的增長將會來自非洲國家;屆時非洲人口將增加一倍到接近25億,且會是唯一保持較高生育率的地區。

在燃起希望的同時,非洲仍然是一塊掙扎中的大陸。提到非洲,許多人會想到非洲豬瘟、非洲蝗蟲、埃博拉、艾滋病,還有難民營中的孩子、叢林中持槍的娃娃兵。疾病與貧窮依然與非洲如影隨形,但這一切或許正在改變,教育就是其中最重要的一環。

通過扶貧學校、對互聯網等高科技的應用,在傳統文化與未來世界間創造融合的自我認同,以教育“療愈”殖民與戰爭暴力帶來的創傷,非洲正在勇敢迎向未來。

從過往中學習

非洲就像中國一樣,也面臨著保存傳統文化價值的難題。從20世紀追求獨立的浪潮開始,非洲知識界就一直重視培養對于傳統文化的自信。據說,南非所提倡的傳統價值烏班圖(Ubuntu),就影響和啟發了星巴克的經營方式。

西非的加納雖然古代沒有文字,但卻有一種美麗的阿丁克拉符號,深受非洲當地人與非裔美國人的喜愛。其中最有名的一個符號桑可法(Sankofa),是一只鳥回頭望著自己的來時路,寓意是從過往中學習。

就像2018年深受非裔喜愛的漫威電影《黑豹》里面的幻想國家“瓦坎達”,非洲一方面向往迎接最新的現代技術,同時生活中仍然隨處可見傳統習俗的延續,一邊存在未來主義,另一邊仍是傳統主義。

根據阿丁克拉符號桑可法制作的黃銅裝飾品

傳統的非洲部落的教育和中國的傳統教育一樣,重視祖先的智慧與美德,強調家庭與社群的共享共榮。我們可以說,部落里還沒有制度化的學校教育,但也可以說,部落里每個年齡階段都有規定的社會角色。一個人從接受成年禮到擔綱群體脊梁,再到老年時分享自己的智慧并帶領年輕人,這就構成了非洲的傳統教育。但這樣的模式進入現代后,卻難以持續。

南非所提倡的傳統價值烏班圖,影響和啟發了星巴克的經營方式。

殖民與暴力的傷痕

西方殖民者的進入對非洲的影響是雙重的,一方面使非洲接觸到現代技術與知識,形成新的社會模式與精英階層,另一方面留下了嚴重的傷痕。

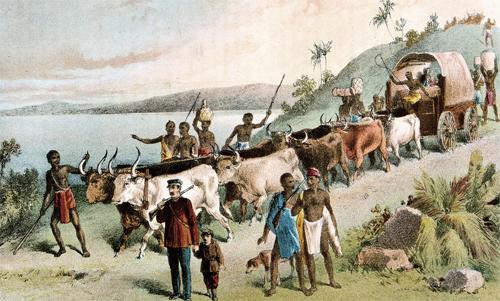

英國探險家大衛·利文斯通(David Livingstone)三次進入非洲,前后37年行走非洲3萬里。就醫學而言,他是進入非洲內陸的第一位洋醫生;就地理而言,他是廣泛畫出非洲內陸河川、山脈的第一人,是詳細記載非洲動植物的先驅;就政治而言,他是終止非洲人被販賣為奴的關鍵者。后世的非洲人,稱他是“非洲之父”。非洲地圖上,現仍有30多個地方以他的名字命名。

然而,不論早期的外國傳教士還是后期的殖民政府,都有意識地企圖教育非洲人擺脫自己的文化。基督教和伊斯蘭教的傳入,還有現代科學,都對非洲傳統宗教產生了壓制;而傳統醫學和草藥的使用,也被視為巫術,受到“正統”出身的現代醫學實踐者的猛烈抨擊。宗主國通過提供教學材料、教育補貼、醫療和技術,實現了隱性文化控制。

雖說殖民政府也會招聘當地人,但更多時候,即使他們入職,也只是在低端崗位,上層崗位早已被宗主國牢牢把控。反抗也經常是悲劇性的,如非洲文學大師阿契貝在他的名著《這個世界土崩瓦解了》當中所描寫的,眼見基督教傳教士快速進入、傳統文化崩潰,主人公在殺死了一個白人之后,自殺身死。

在這種環境下成長起來的非洲知識分子,基本上已經難以拒絕歐美文化和道德準則的內化。不過,那些帶領非洲國家獨立的知名領袖,比如加納的恩克魯瑪,或是塞內加爾的桑戈爾,都有著西方式的教育背景,同時又尋求非洲的自主性。

乍得共和國獨立后的第一任領袖托姆巴巴耶,則是現實中的一個悲慘例子。他禁止基督教并推行所謂的非洲化政策,強制16歲到50歲間的非穆斯林公民接受他的薩拉族成年禮。這樣的極端政策使人難以接受,很快他就遭到政變者殺害。

英國探險家大衛·利文斯通三次進入非洲,前后37年行走非洲3萬里

認識世界,認識自己

非洲的口傳文化,重視講述故事與宇宙間萬事萬物的命名規則。這種教育,從讓孩童認識自己的姓名開始。每個孩子的名字背后,都蘊含著關于本人的豐富信息—有些反映了他們出生時的環境,有些與出生順序相關,有些則與其祖先或神靈、諺語相關,還有一些特殊名字是根據地理、頭銜、職業所起—這些形形色色的名字,通常是孩童認識世界的起點。

父母、年長的親屬和其他長者,在個人的終身學習過程中扮演著重要角色。那時,部族里還沒有文字出現,長者積累著許多知識和智慧。但是,傳統的知識形態面對來自西方甚至全球的沖擊,不可能一直維持地位;只有提煉出一種精神,像南非的烏班圖思想,或者坦桑尼亞的烏賈瑪(Ujamaa)價值那樣,才能在古老生活方式解體的同時,讓傳統語言和思維保持新的生命力。

非洲傳統教育發生在生活而非學校里:在實際的農作、烹飪、雕琢、編織等技能組里,學習基本的謀生技能;在進行節日儀式時,學習禮節知識,并參加角力、舞蹈、擊鼓、雜耍和賽跑等娛樂活動,也傳承民間故事、歌曲和戲劇。在成年禮結束后,學習者可以從事農、漁、牧業、紡織、雕塑、制鼓、冶鐵、制皂 、木工、唱歌等等職業。

這些傳統教育,都面臨著現代學校制度的取代,在殖民時期甚至可能完全被抹殺。這使得非洲人被迫模仿西方(現今大部分黑非洲國家,以英語、法語或葡萄牙語為官方語言),而割斷自己的傳統語言文化。

到如今,許多非洲學校日益重視對傳統文化遺產的傳授。這讓非洲人可以不再是思想家弗朗茨·奧瑪·法農所形容的“黑皮膚、白面具”,而是有更健全的自我意識。

教育的療愈作用

后殖民時期,非洲國家發展的困難,深受殖民時期的陰影籠罩。種族間的沖突與社會經濟的不平等,使得暴力和戰爭頻發。嚴重貧困也限制了人才的培養,但現在已經有越來越多的改變。教育扮演了“療愈”種族沖突,以及改變貧困現狀的作用。

人們所熟知的盧旺達種族大屠殺發生在1994年,但在20多年后的今天,盧旺達除了順利重建,也已經是非洲各方面發展最好的國家之一。為了使種族沖突不再發生,盧旺達政府規劃了和平教育的內容:在中小學的一般學科內容及體育活動中,植入促進和諧、包容與民主的價值觀,教導解決沖突的溝通方法,加強跨族群的團結意識;在高校設置課程,讓學生共同探討戰爭、沖突、歧視、種族、人權等問題,并且也加強掃盲與知識的普及,促進國家的快速發展。

非洲人可以不再是“黑皮膚、白面具”,而是有更健全的自我意識。

建筑師孔勒·阿德耶米為水上貧民窟孩子設計的馬可可漂浮學校

貧困是非洲教育面臨的另一個嚴重問題。目前,除了一直有來自世界各地的志愿者在幫助非洲建設學校,像橋梁國際學院(Bridge International Academies)這樣基于互聯網架構的新型低價小學更是快速擴張,在肯尼亞、尼日利亞與烏干達已經開設了四五百家小學,每月的學費僅需5美元,成為了知名的教育創新案例。

尼日利亞的馬可可漂浮學校(Makoko Floating School)是另一個了不起的創新。建筑師孔勒·阿德耶米為水上貧民窟的孩子設計的學校,創造了成本低廉的扶貧教育方案。

不論是和平教育還是各種扶貧教育創新,都在打造治療社會弊病與愈合傷痕的基礎設施,使得非洲有可能進一步克服嚴重的社會問題,發揮出更大的潛能。這么一來,這個年輕人口最多的大洲,就可能有更多人才在未來扮演更重要的角色。

通過傳統迎向未來

讓非洲獨立于西方價值之外,去尋求千年前的傳統,并不現實。隨著經濟全球化的加劇,地球村的聯結日益緊密,西方的現代學校教育制度從經濟與社會的角度來看是必然趨勢,非洲亦是受益良多。

但究其教育內容、教學方法、課程體系、教學組織形式,則需要因地制宜,尋求與本土特色的相容。現今,在對非洲發展經濟十分關鍵的職業教育方面,許多國家僅嫁接德國的教育模式,沒有考慮教育要與地方相適應,結果水土不服、差強人意。

西方教育的盛行,必然影響了非洲傳統教育的發展,但后者的教育內核,雖歷經了幾百年的波折跌宕,依然有許多人在堅守、修復與繼承。

西非史詩巨著《松迪亞塔》,經由無數口述者得以流傳,如今在現代技術中綻放出新的光彩。從口頭傳播到文本傳播,再到現代圖像、音樂、戲劇、電影傳播,承載著先祖故事的傳統文化與現代技術的碰撞,讓非洲人民重新思考傳統與現代如何恰當銜接。

在西方教育盛行之下,老人們積累了多年的傳統植物知識早已無人問津,草藥作為非洲的傳統醫學技術岌岌可危。但就像屠呦呦一樣,肯尼亞的梅魯族植物學家利用現代教育下的醫學知識和先進的采摘、種植、培育技術,將家鄉的草藥技術發揚傳播出來。

《松迪亞塔》和梅魯植物的故事,已經給出了很好的解釋:傳統文化不能丟棄,現代技術也需要學習。擺在非洲學者面前的任務,尤其在歷史和文化領域,是開始系統的記錄、歸檔和保存。當然,在向內探索的同時,也應辯證地對待傳統。一些諸如“割禮”、“性清潔”(陪喪夫婦女或喪父少女睡一晚來“驅除惡魔”)等違背人道主義的傳統,已然遭到摒棄。

非洲學者所在意的“身份”和“傳統”究竟是什么?也許只有在這努力探尋、一路撿拾的過程中,才能形成答案。