與疫疾的抗爭千百年從未停止

肖瑤

油畫《阿什杜德的瘟疫》

疫情席卷,城市像座荒島。人人自危的底色之上,潛伏著恐慌與頑抗。無數人意識到那來自自然不可抵抗的力量與人類的渺小。

2020年冬春,一個值得銘記的時刻,它身上遍布的傷痕,將成為我們反思與重建的標記。

千百年來,疫情之下,有著不同尋常的文字。它們以不同的學科角度、敘事手法,描繪了人類對疾病的共同記憶。以下五本書,將幫助我們進一步認識疫疾在歷史與當下的非常意義。

?《瘟疫年紀事》

丹尼爾·笛福 ?著

關鍵詞:人間百態

多災多難的時候往往盡顯人間百態。曾作《魯濱遜漂流記》的英國作家笛福,在《瘟疫年紀事》中描繪了歷史上最后一次廣泛蔓延倫敦的“黑死病”。這場1665年的瘟疫帶走了超過8萬人的生命,相當于當時倫敦人口的1/5。

《瘟疫年紀事》的敘事,建立在詳實而系統的數據、軼事之上。讀者多數把它當作歷史回憶錄,而非一本非虛構小說。笛福以栩栩如生的筆觸,描寫了那場瘟疫的慘象,還原了疫疾中窮人和市民的迷信、恐懼、匱乏、冒險和憂戚。

倫敦市民在瘟疫到來前的反應,更像是個體對于死亡的某種認知。而瘟疫到來之初,人們開始瘋狂逃亡,一切變得混亂、盲目。隨著不斷上升的死亡數字,恐懼一觸即發,幸存的人面臨著全面的精神崩潰,整個城市彌漫著哭泣的聲音。

看到倫敦長街癱瘓、荒蕪凄涼、基礎設施奄奄一息,有人在街上大叫大嚷:“再過40天,倫敦就要滅亡了。”從人到城市,都染上了瘟疫,它不僅侵入人的身體,更攻占人心。

疾病的擴散將死神的威懾具象化,它神秘莫測又令人驚駭萬分、猝不及防。無形的瘟疫之手,不只伸向了人們的身體,也伸向人們的精神。當人們發現寄托于上帝和神不再管用的時候,人性的劣根開始明目張膽,罪惡開始橫行,搶奪,偷竊,甚至謀殺……

瘟疫的隱喻,從笛福的作品中延續下來。直到現在,現代大都市的蕓蕓眾生都處在某種健康和繁榮的幻覺之中,而非帶著歷史的教訓和記憶生活。

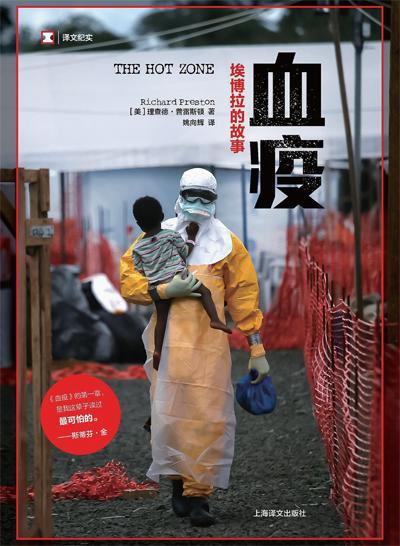

《血疫:埃博拉的故事》

理查德·普雷斯頓 ?著

關鍵詞:“大自然殺手”

病毒炸開人體,炸開冰山與海洋,侵蝕了整個人類社會。美國作家理查德·普雷斯頓采用非虛構手法,在《血疫:埃博拉的故事》中,記敘了1967年至1993年間埃博拉病毒為禍人間以及人們頑強抵抗的一段歷史。該書普及了埃博拉病毒的特性、傳播方式,同時,其表達方式并非以空洞的數據、高深的術語構成,而是將悍戾的血腥味溶解在了跌宕的情節中。

在作者看來,人們無法預防不可醫治的病毒,是因為“地球啟動了對人類的免疫反應”。人類無限的擴張和惡意的虐殺,極有可能破壞整個生物圈而導致大滅絕,但“大自然有自我平衡的手段。雨林有自己的防護手段。地球的免疫系統察覺了人類的活動,開始發揮作用。大自然在試圖除掉人類這種寄生生物的感染。說不定,艾滋病只是大自然的清除過程的第一步”。

因為“大自然的自我平衡的手段”,也許它正在“試圖除掉人類這種寄生生物的感染”。而人類自詡為主宰世界的生靈,所欠缺的正是對生命普遍存在于自然界的一種尊重。

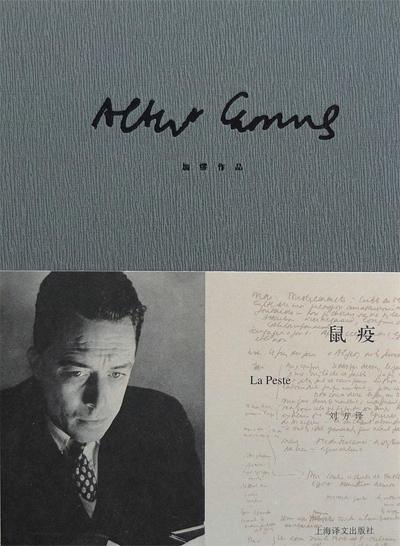

《鼠疫》

阿爾貝·加繆 ?著

關鍵詞:本能和良知、精神和意志

瘟疫象征著人性之惡,象征著人類社會制度造成的不可避免的苦難。

正如存在主義大師加繆的諾貝爾文學獎獲獎作品《鼠疫》中小說人物塔魯所說,“人人身上都潛伏著鼠疫”,人類唯一能做的,就是利用自己的意志力,克制自己的行為,避免把災禍傳染給別人。

起初,加繆通過神父布道之口,表達了人應當聽從上帝旨意的觀點。痛苦是上帝的愿望,人應從災難中學到教益。然而,在災難面前,藏在人內心深處的某種本能和良知可以被激發出來。主人公里厄在小說中以行動為證,對待鼠疫,本能地想要抗爭;面對荒誕,不需要爭辯、討論,唯有接受,然后在接受后保持抗爭,直到戰勝。

人們無法預防不可醫治的病毒,是因為“地球啟動了對人類的免疫反應”。

自人類有歷史的那一天起,瘟疫就一直在參與和改變歷史。

瘟疫橫行,帶走大量生命。疾病固然是難以戰勝的,但“荒誕是在人類的需求和客觀世界非理性的沉默這兩者的對抗中產生的”,即便結果未料,我們也別無選擇。精神的坍塌、肉體的放棄,都是向瘟疫低頭的表現。

最后,鼠疫終于結束,城門打開,久別的人們又重逢。他們如癡如醉,忘卻了身外還有世界存在,似乎戰勝了鼠疫。他們忘卻了一切痛苦,忘卻了那些從同一列火車上下來而沒有找到親人的人。

死亡與時間讓人們記住痛苦,卻也忘記痛苦。人類循環往復的生與死,正如疫情一樣來之無兆、去之無影。

《霍亂時期的愛情》

作者:加西亞·馬爾克斯

關鍵詞:愛情

在馬爾克斯的筆下,“霍亂”成為一種策略性修辭。他用愛情比喻霍亂,同時用霍亂類比愛情。愛情與霍亂有相似之處,令人痛苦,時間和死亡皆作為轉折點,需要信心和毅力,需要“熬”。

當戰爭和霍亂威脅著拉美人民的生命時,馬爾克斯用冷靜、殘酷的筆調,撕開愛情該有的溫情、浪漫。最終,兩位主人公阿里薩和費爾米納走到一起,間隔了半世紀的拉鋸徘徊,卻也讓這場相逢變得充滿了感傷和孤獨。在他們的故事里,霍亂是底色,愛情也是。而漫長的等待、難熬的思念,神魂顛倒的春去秋來,期待半生的愛情就像一場夢,甚至是一場笑話。

《霍亂時期的愛情》不僅表達了“經歷愛情的折磨是一種尊嚴”,更在斗爭和霍亂威脅著拉美人民生命的宏大背景下,探討了人類與自然的對立。疾病加重了人的社會孤獨感,使人與人之間缺乏理解和信任,心理距離加大。

如果說,用醫學術語來詮釋疫疾過于枯燥,那么,用人人都經歷過的情感來比擬,似乎更在現實主義之上添了一層理想主義。愛情與疾病,或許都讓人的一生面目全非,卻也正因如此,我們才能意識到人類個體的微渺孱弱,意識到戰爭、瘟疫帶來的悲慘,從而記住生命中最珍貴的東西,并為之付出一生。

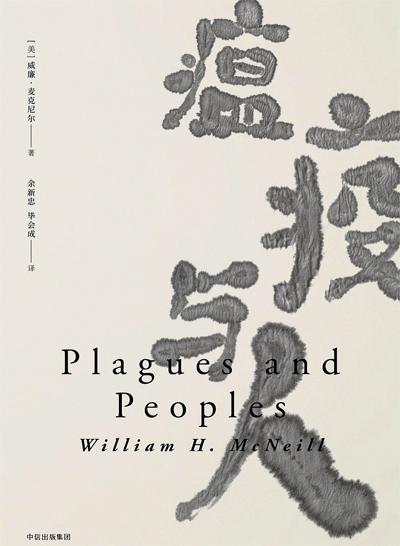

《瘟疫與人》

作者:威廉·麥克尼爾

關鍵詞:歷史

歷史學家威廉·麥克尼爾,以編年手法將病理學與歷史學結合,探討了自史前時代至20世紀前半葉間,傳染病如何肆虐地球幾大洲,如何塑造了不同文明的特色,又如何深刻影響文明的發源與存續。

在這本書中,麥克尼爾為解釋人類文明提供了一種新角度。人類、動物和微生物都是自然界生態系統的一部分,并處在一種流動的狀態。文明的進程不停止,自然生態就不會停止對人類造成影響。但這種動態又并非一種絕對的平衡,而是在平衡和失衡之間波動。換言之,自人類有歷史的那一天起,瘟疫就一直在參與和改變歷史,而人類的活動則給瘟疫制造了更多機會。

歷史早期,生產者通過生產超過自身維生所需的谷物和其他糧食生存了下來,進而提升了其他技能,部分人參與對外戰爭或掠奪。這種優勝劣汰的固定模式是一種試錯法,它或許的確能建立起某種平衡,然而,作為龐大自然界的一環,人類在與瘟疫抗衡的過程中必然處于弱勢。

書中還提到,在穆罕默德時代,疫病不僅是阿拉伯半島的常客,還成為了一種生活指南,促使人人接受訓誡。其中,諸多嚴誡的核心要義之一便是:“當你知道某地有疫病,就不要去那;但如果它就發生于你所在的地區,也不要離開。”