老驥伏櫪追夢人

如雷貫耳蘇大仙

時間回到20世紀90年代末,地點是南寧市星湖路北二里8號大院,那是當時自治區民委、民語委系統廣西民族報社、廣西三月三雜志社、廣西民族出版社三家民族文化單位,號稱“一報一刊一社”的辦公地點。當時,我還是一個初出大學校門剛分配到廣西民族報社工作的黃毛丫頭,對于陌生的工作環境,懷有戰戰兢兢的心情,尤其對報社、雜志社、出版社的編輯前輩們更是敬仰有加。三家單位擠在一個小院子里,再加上壯族作家創作促進會的牌子也掛在這里,每天人來人往,門庭若市,十分熱鬧。

當時蘇長仙老師就住在小院內職工住宿樓第四單元四樓,我們辦公樓外置旳露天樓梯就橫過他家的廚房窗口,每天上下班都看得見。這個丁字形的小院子有個不成文的規定,周末各單位職工都要出來打掃衛生,打掃院內和門外街道,做到門前清。每到這時,一幫青年人,不分男女,都拖著掃把前來,打掃完畢大家都喜歡圍在一個中年男子身邊,聽他講故事,說笑話,唱山歌。他就是大名鼎鼎的壯族作家、詩人蘇長仙老師,大家都愛稱他為“蘇大仙”。

1980年,政府恢復壯文推行工作后,蘇長仙是最早一批來參加創辦大型民族文化月刊《三月三》的開山元老之一,在極艱苦的創業年代,他住過南寧飯店廢棄的舊樓,在新華社的防空洞打過“地道戰”,后又到廣西社科聯無人管理的招待所,四處打游擊組稿、編稿,日夜奔波,爭取《三月三》早日問世,他也是最早一個搬進北二里8號的。我聽同事講過這樣一個故事,當年蘇長仙同代理副社長韋以強合作,用新壯文書寫壯族現當代文學作品。他們認為,推行壯文不能只滿足于用新壯文來記錄民間故事和山歌,壯族應該有用本民族文字記載的現當代的小說、散文和詩歌。于是就由蘇長仙執筆寫漢文版《卜萬斤》,韋以強翻譯成壯文,分三期發表在《壯文報》(即《廣西民族報》壯文版前身)上,引起廣泛關注,后經層層評比推薦,被中國作協和國家民委聯合舉辦的全國少數民族文學創作獎評為優秀散文獎,后連同發表在《三月三》漢文版創刊號上的《卜萬斤》獲廣西首屆文學創作銅鼓獎。這是壯文創作獲得的第一個全國大獎。緊接著,趁熱打鐵,蘇、韋二人又到武鳴壯校采訪,找壯文創作新人韋德南等人研究創作壯文中篇小說《卜造字》,發表在《三月三》壯文版上,填補了壯文沒有中篇小說的空白。此后,韋以強翻譯壯文上癮了,又提出要寫壯文長篇小說,當時蘇長仙正好寫有一部30萬字的漢文長篇章回小說《耀武傳奇》,韋以強就拿去翻譯創作,在《三月三》壯文版上連載,為繁榮和發展民族文學做出應有的貢獻。

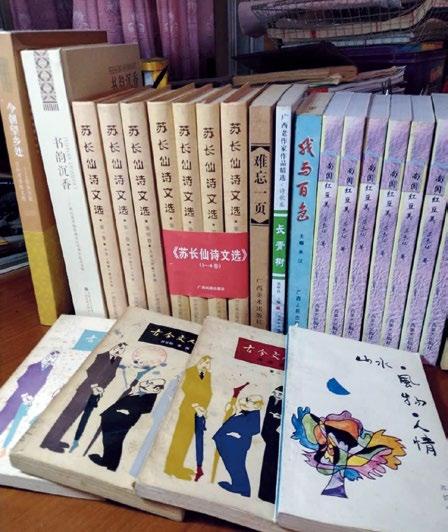

后來,蘇長仙調到廣西民族出版社,任漢文編輯室主任。策劃出版過很多社會效益和經濟效益兼顧的好圖書,為促進民族文化圖書的出版盡心盡力。在漢文圖書方面,蘇長仙主編了《花山文庫》,出版廣西各少數民族作家作品集,有韋其麟、藍懷昌、潘琦等68位作家的作品得到順利出版發行。還有《當代青年文化娛樂叢書》(四卷),普及大眾文化,在全國引起很大反響,被評為桂版優秀圖書獎,還有全國獨家出版名著《徐志摩全集》(五卷)、《聊齋志異對照注譯析》(六卷)等得到各方廣泛好評。

作為出版家,蘇長仙傾盡全力把心思用在圖書出版上,他獲得了編審職稱,《中國出版符號數據庫》劃時代的出版四庫全書收入蘇長仙出版家條目,包括簡歷、自傳、主要研究論文、結集出版主要著作、參加國內外重大出版活動、獲獎及重要貢獻,共6000字。作為作家、詩人、學者,蘇長仙用業余時間寫了大量的小說、詩歌、散文、隨筆,著有長篇小說三部,出版《蘇長仙詩文選》四卷,散文集《山水·風物·人情》,散文詩《云絮風花》,新詩集《新月》,民間長詩《壯族十二行情詩》及其他編著、雜說奇秀美文21種,可以說是著作等身了。他早年就加入中國民間文藝家協會和中國作家協會,在廣西乃至全國都有一定影響,在北京的中國現代文學館前兩座巨型青花瓷瓶上刻有蘇長仙的名字,館內有收藏蘇長仙著作的專柜。在內蒙古大學中國少數民族文學館,也有收藏蘇長仙著作的專柜,在國家版本圖書館及廣西圖書館,也都收藏有蘇長仙著作。

筆耕不輟獻余熱

1996年,蘇長仙從廣西民族出版社退休,人退心不退,離開了工作崗位,但卻沒有離開過他熱愛的寫作。2009年,他又出版了約20萬字的個人文集第五卷《南國紅豆美》。

2016年,蟄伏已久的他決定重返文壇,不忘初心,繼續奮斗。重返文壇后第一篇文章是發表在當年3月25日《廣西民族報》副刊上的《拍案驚奇說“殘雨”》,是為他老友雷猛發先生《殘雨集》寫的評論,從此一發不可收。2016年至今,蘇長仙不服老,83歲還筆耕不輟,在《廣西民族報》一共發表了57篇文章,還偶爾在《右江日報》《南寧晚報》《南寧日報》《廣西日報》以及《民族文學》等報刊發表詩文,他說待湊夠30萬字后,還想再出版一本集子。

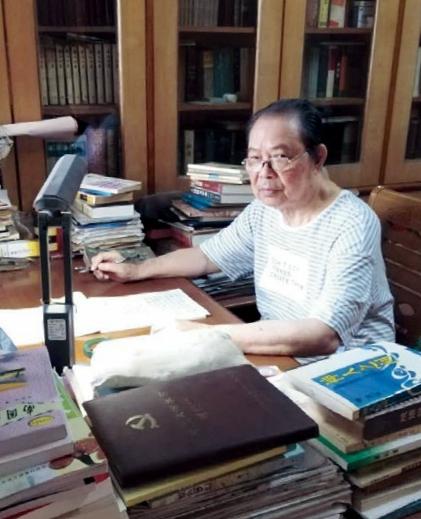

回歸文壇之初,由于蘇長仙不會使用電腦打字,所以都是用手寫紙質稿給我們投稿。雖然廣西民族出版社和我們報社同在桂春路上,但兩個單位相距幾百米,因為腿腳不方便,蘇長仙只好拄著拐杖顫巍巍地把寫好的稿件交到我們總編手里。后來總編體恤他行動不便,讓他把寫好的稿件用信封裝好放在出版社門衛處,然后派收發員上門取件。老實說報社進入電腦時代后,絕大部分的作者都是以電子版的形式投稿,所以他那些泛黃的手寫稿件顯得格外與眾不同。我們總編尊他是出版老前輩,又是著名作家能給我們投稿不易,經常都是幫他打好電子版再轉發給負責編輯副刊的我。但是校對版面的時候我還是必須要對照原稿看,對于一些有疑惑或不太確定的地方我就得打電話與他溝通,這樣一來二去,我們漸漸熟絡起來。他對我這個資歷尚淺的晚輩并沒有瞧不起,非常平易近人、和藹可親,都是用樂呵呵的語氣與我交談。作為編輯我知道作家最不喜歡刪改他們的文章,所以除了錯別字和有疑問處之外,我幾乎不敢改動,他似乎洞察出我的怯意,反而經常鼓勵我要大膽改動,根據版面需要做刪節。

在看原稿時,我注意到在他給我們總編的稿件前總會附有一頁關于文章寫作的心得體會,比如他那篇《當今天下第一美文〈為人民服務〉》,他會在前言中說明是為了紀念黨的95歲生日而作,在文章的構思布局中會有哪些創新寫法等等。文章看得多了之后,我發現這個80多歲的老人,他緊跟時代,關心國家大事,具有家國情懷,對國家對民族懷有深深熱愛之情,并且才思敏捷、行文流暢,最令我佩服的是作為一個從事寫作幾十年的老作家,他每寫一文還求新求變,依然保有對寫作的熱愛和執著。

到了2018年,蘇老的手寫稿就開始少了,他讓孫女用電腦幫他把手寫稿打成電子版再轉發給我。再后來,他自己學會使用智能手機并安裝了微信,就經常通過微信給我發稿件。因為手機有手寫輸入法,他便直接用手機一個字一個字地寫作,一篇兩三千字的文章往往需要一天才能完成,盡管如此不易,他還是堅持用這個土辦法寫出了許多有分量的好文章,比如發表在廣西民族報副刊的《山外潑墨寫大明》(2019年4月5日)和《<南寧,您好>好南寧》(2019年7月5日),還有發表在《民族文學》2019年第8期的《放歌右江“小平號”》等幾千字的大文章,都是他這樣辛苦創作出來的。蘇老這種活到老學到老、勤奮執著的精神著實讓我由衷欽佩,是我等編輯后輩的學習榜樣。

出謀劃策賽神仙

自從有了微信,我和蘇老的交流就開始多了起來。作為一個編輯老前輩的他真是一位良師益友,經常給我提出一些非常有建設性的建議。他說報紙副刊要有個好刊名,如《人民日報》的叫“大地”,《羊城晚報》的叫“花地”,《廣西日報》的叫“花山”,他說“岜萊”是壯語“花山”的譯音,如果《廣西民族報》用“岜萊”為副刊名,具有很濃的民族特點和地方色彩,會給讀者以鮮明而深刻的印象。后來我把他的建議轉達給報社領導,報社采納了意見把原來的副刊名改成了現在的“岜萊副刊”,果然深受讀者和作者的喜愛。

后來報社領導說,我們要發表些名人、名家作品,以提升廣西民族報的知名度,引領、帶動民族文化愛好者參與到繁榮民族文化行列來。于是我找到蘇老商量說“岜萊副刊”需要名家扶持,他二話不說立馬就列出了一批名單,為首的就是廣西著名文化學者彭匈。他親自打電話跟彭匈約稿,很快我們就收到彭匈接連發來的六篇文稿,我們陸續在岜萊副刊頭條發表。之后,我們又邀蘇老寫評論,于是,就有了那篇《報屁股的文章家》。可惜正當這兩位熱心于民族文化事業的老作家為“岜萊副刊”傾力相助的時候,彭匈卻因病不幸去世。噩耗傳來,廣西新聞界、出版界、文學界一片震驚和悲痛,蘇老執筆撰文《長歌當哭祭彭匈》悼念彭匈先生。可以說蘇老為“岜萊副刊”操碎了心,盡心又盡力。

蘇老經常鼓勵我說不要小瞧自己的工作,報紙副刊是培養作家的搖籃,也是作者耕耘創作的園地。許多后來功成名就的大作家,其處女作、開山之作往往都是在報紙副刊上首發的。比如魯迅名著《阿Q正傳》、郭沫若早期名詩《鳳凰涅槃》等都是先在副刊上發表的。他自己的處女作《賞月》,也是發表在《南寧晚報》副刊“鳳凰”上,雖然只是一首幾百字的散文詩,但對他的鼓舞極大,激勵他后來走上文學道路。在蘇老的身上我看到了老一輩民族文化工作者的民族熱情和文化自信,這些正能量也深深感染了我,激勵著我。

蘇家住有兩個“仙”

記得我第一次打電話到蘇老家時,先是一個溫柔的女聲問我找誰,我報名來路后她客氣地請我稍等,然后才轉接到蘇老那邊。一來二去,我才知道她就是蘇老的夫人許福仙女士。原來蘇家住有兩個“仙”,真可謂是人間的天仙配。后來在蘇老的文章《風雨人生許多少》中得知,許福仙是舊圩街上揚美許姓商販的二女兒。到談婚論嫁之年,她自作主張,嫁給一個窮困潦倒、只會寫幾句詩的大學生,也就是年輕時候的蘇老。婚后,他們生了三個孩子。苦中作樂,相濡以沫,不離不棄。之后又將三個孩子一個個送上大學。從媽媽到婆婆、奶奶,幾十年如一日,她從不覺得后悔,也不覺得累。

文中有幾個細節特別打動同為人母的我,“在那物質缺乏、生活困難的歲月里,她遵循多個孩子多勺水的古訓,早上,家里五口人煮八兩米粥,丈夫、孩子各人一碗,剩下的,只是貼鍋底的三四口稀粥。她鹽撈粥一口氣喝完,便匆匆趕去上班……天見猶憐,丈夫叫她多加點米,她卻說,沒事,習慣了。”

“偶爾有人請吃飯,她總帶上一小片芭蕉葉,盡量少食,思量著要打包些菜回家給孩子吃。這壯族民間窮出來的好傳統,她全部都繼承了。如同她家里墻上貼的一幅年畫:一叢芭蕉林下,一只帶仔的母雞,扒草尋蟲地將蟲子留給雞仔吃,自己卻只吃沙子……這就是母親的‘習慣!”

文章最后蘇老這樣寫道:“這個土生土長的壯鄉小女人,面對生活,她也有四個體會,再難也要堅持,再冷也要熱情;再好也要節省,再差也要自信。什么是母親,媽媽在孩子的心目中就是萬能的女神‘姆六甲。不僅能上廳堂,呼風喚雨,也能進廚房,掙錢養家。她也許并不是什么巾幗英雄,但她一定是個平凡中見偉大的母親!”

看過蘇老寫的書的讀者一定都會注意到,正文之前的彩頁部分都會有一半以上的圖片是他和夫人的合照,兩人幾十年相伴相守、相濡以沫的恩愛和默契從圖片上自然流露出來,讓人不禁感慨這是怎樣的一種神仙愛情。正是因為蘇家長住著這兩個“老神仙”,這個子孫滿堂的大家庭才能如此其樂融融、幸福美滿。

最近,聽聞蘇老師要出版他的封筆收官之作散文集《勁草》,在其扉頁上,印有一首小詩《勁草》——

我同春共榮,

我與冬同好。

敢同疾風較勁,

還與暴雨同老。

朋友送我條幅,

都稱我為“勁草”!

短短幾行詩,卻道盡他畢生做人原則和個性光芒!

作者簡介:黃浩云,女,壯族,廣西上林縣人。廣西民族報漢文版編輯部主任,南寧市作家協會會員。曾獲廣西新聞獎5次,全國少數民族報紙好新聞獎2次,有多篇文學作品發表于各級報刊。