寓修于立:《四庫全書》纂修與大一統秩序建立

張宜弘

摘 要:乾隆在位期間,清王朝進入了全盛階段,達到了中國古代封建社會的最高峰。在他的主持下,由紀昀、陸錫熊等纂修完成的《四庫全書》是中國古代最大的一部官修叢書。其纂修背景、纂修思想、纂修過程以及對著作的選刪標準等,無不體現了乾隆帝的治國理念和對大一統秩序的認識和構建。為消解明遺民的文化抵抗意識,乾隆帝在重新構建以清廷為主導的大一統秩序,以期在思想文化領域中贏得主導權。本文從尊君敬上、大一統觀、樹立正統以及多元共主國家觀四個方面對此進行了初步探討。

關鍵詞:《四庫全書》 尊君敬上 正統觀

中圖分類號:K249.3 文獻標識碼:A 文章編號:1000-8705(2020)01-56-66

在纂修《四庫全書》的過程中,乾隆皇帝下發的諭旨不僅涉及到如何修書的問題,實際上更為重要的是在修書過程中處理國事。乾隆帝于四庫全書館進呈的《江西通志》一書見蔡士英封禁山一疏,立即想到“該處地連閩浙,林密山深,材木自不可勝用”,因此命人查明“其中有無奸匪藏匿,居民有無偷入私采,如該處山林之外竟有可耕之田,所產木植可以取材適用之處”1,此地有無耕田、木材,地方臣工對此并未專折奏明,如果不是通過纂修《四庫全書》則乾隆帝并不會想到此事,亦未會命專員查明。此事與《四庫全書》纂修本身毫無關系,由此可見乾隆帝與臣下的往來奏折并不僅僅是涉及《四庫全書》纂修體裁義例等問題,而是借修書以處理國事。乾隆帝借纂修《四庫全書》之機,通過指導史書的編纂,在有目的地構建以清朝為核心的大一統秩序。乾隆帝通過構建以“尊君敬上”為內核,以“幅員廣闊”為外在表現形式,以“正統觀”為維系的大一統秩序,并以此對抗“夷夏之防”的觀念。

在纂修《四庫全書》過程中,乾隆帝一方面借修書大力刪毀書中帶有“萬歷以前指斥滿洲先祖字樣者”“語涉西部邊外部落偏謬者”“與錢謙益諸人相關者”等違礙書籍;另一方面他依托康乾盛世,挾帝王雷霆之勢,在收入書籍的標準、收入書籍的次序安排以及《總目》對書籍的評價等方面,都貫徹了自己的政治秩序標準。同時在修書過程中,乾隆帝多次下旨,令朝廷重臣纂修書籍,以表達他自己的政治訴求;而禁書和修書都是乾隆帝構建社會秩序的不同手段,二者相輔相成。《四庫全書》纂修完成之時間,也即是乾隆帝構建以自身主導的文化秩序形成之日。

一、 綱常名教,構建文化大一統觀

為消弭“夷夏之防”的文化影響,乾隆帝一直在構建以清廷為主導,以“尊君敬上”為核心的文化大一統秩序。乾隆帝與臣子在纂修過程中的奏折往來,就是“尊君敬上”理念逐步完善塑造的過程。在纂修《四庫全書》過程當中,乾隆帝借查辦違礙書籍以及對案件最終處罰的寬嚴不同,對大臣所奏事的回應來建構自己的大一統秩序。如在王錫侯一案中對海成的處罰是希望大臣切實辦理,勿空言塞責;在徐述夔一案中對沈德潛的處罰是希望在籍朝紳者心懷尊君敬上之意。為建構“尊君敬上”的文化社會秩序,乾隆帝不僅通過查辦違礙書籍,希望大臣和在籍朝紳的配合,同時借編修書籍之機,主動構建以“尊君敬上”為核心的文化大一統秩序。

(一)愛養百姓,清朝君主厚澤頻施

在纂修《四庫全書》的過程中,乾隆帝一再下令讓各省督撫大力查繳違礙書籍,各省督撫鑒于乾隆帝對海成和徐述夔的處罰,皆心存惶惑,為求保全身家性命,他們都特別留意書籍中“肆為詆毀”等相關的觸背字面。在查繳違礙書籍時,督撫們不論事之輕重,均采用嚴行深究的方式,文字獄因而大為興起。江蘇巡撫楊魁曾因一縣民妄用“赦”字而對其嚴加處罰,而此舉乾隆帝亦斥之為因噎廢食,辦理過當。

但在乾隆帝舉全國之力銷毀違礙書籍、各大臣對避諱悖逆字面如臨大敵的情形之下,乾隆帝在編錄《明季奏疏》一書時卻說“將觸背字面略為改易選錄,馀仍分別撤毀,于辦理違礙書籍,亦屬并行不悖”1。乾隆的這一舉動并非不關心違礙書籍“觸背字面”之事,而是有著深刻的政治動機在內。清廷之所以編修《明季奏疏》,無外乎是乾隆帝想向天下臣民體現明代對百姓的嚴刑峻罰,征斂日增的情況,以此烘托出清朝政治清明、體恤百姓的善政。

因此乾隆帝下令編錄《明季奏疏》一書其用意:首先是“使天下后世曉然于明之所以亡”,告知天下臣民明之弊政,雖經其臣苦口諫言但其君卻置若罔聞;其次是將明季節臣抗疏直諫、匡救時艱的忠藎之忱保留下來。纂修《四庫全書》后期,乾隆帝又下令命諸皇子同總師傅為總裁共同纂輯《明名臣奏議》,他認為此事關系到“明季之所以亡,與我朝之所以興,敬怠之分,天人之際,不可不深思遠慮,觸目驚心”2。其用意無外乎是想向天下臣工表明:其一,明之君主寡德鮮恩、無所作為致使朝政不明;其二,是明之節臣讜言直諫、極盡忠義。通過明朝君臣的對比,至為關鍵的是想讓天下深知明之百姓多愁苦,并借此確立清的政治優越性和合法性。

乾隆帝不止一次地在上諭中論述明代朝政不明、百姓含冤窮苦之狀。乾隆四十三年,乾隆帝在上諭中說:“即以前明政事而論,并無可以動民系戀者。如洪武開基,嚴刑峻罰,永樂篡逆,瓜蔓抄誅,士民無不含怨……此皆見于史冊者,有何可以系感之處,而追念不忘乎!至我本朝,列圣相承,愛養百姓,賑災蠲緩,厚澤頻施……小民具有天良,豈有不知感戴。”3在此乾隆帝想通過明代橫征暴斂致使士民含冤愁苦之情形,與清代厚澤頻施使士民安居樂業之情景對比,讓天下臣民深知清代愛養百姓之旨。乾隆帝主導纂修《明季奏疏》及《明名臣奏議》二書亦是此意。

(二)崇講忠貞,以勵臣節而示來茲

乾隆帝在纂修《四庫全書》過程中構建尊君敬上的文化大一統秩序,最重要的一環就是褒揚忠烈,“以勵臣節而示來茲”。在《四庫全書》纂修伊始,乾隆帝就令內閣將《三國志》中關帝的謚號改為“忠義”,他認為“關帝在當時力扶炎漢,志節凜然”4。順治年間,清世祖為褒揚忠烈封關帝為“忠義神武大帝”,及至乾隆帝又加“靈佑”二字,使海內外均知關帝作為臣子對君主之忠,借以勉勵大臣。

乾隆帝在看到四庫全書館進呈宋代李廌詩集中出現“漢徹方秦政,何乃誤至斯”之句,面對宋代詩人李廌對異代君主漢武帝直呼其名的情形時,他認為“至漢武帝在漢室尚為振作有為之主,且興賢用能,獨持綱紀,雖黷武惑溺神仙,乃其失之小疵,豈得直書其名,與秦政、曹丕并論乎”1。并指斥李廌“伊祖未嘗不曾為其臣,豈應率逞筆端,罔顧名義,輕妄若此”2。命人將“漢徹”改為“漢武”。由此觀之,乾隆帝極為重視臣子對帝王的尊崇,而這種尊崇不僅體現在厘正臣工稱名不諱狀況,亦體現在清朝對歷代帝王的尊崇方面。

對歷代帝王的祭祀,雖早已有之,但大規模對歷代帝王的合祀則正式始于于明代洪武年間,但明只祭祀十六位帝王。對此清康熙帝認為“凡曾在位,除無道被弒,亡國之主外,應盡入廟崇祀”3。并認為“前代帝王,曾為天下主,后世之人,俱分屬臣子,而可輕肆議論,定其崇祀與不崇祀乎”4,乾隆帝繼承康熙帝的旨意,主張人臣者不可輕肆議論君主,他在閱覽《大清通禮》時,再次強調“凡帝王曾在位者,除無道被弒亡國之主,此外應盡入廟”5,從而再次增加歷代帝王入祀帝王廟的人數。

乾隆帝在查辦違礙書籍的過程中,不僅有見書中悖逆事跡而處罰作者及為之作序者,因書及人事(如王錫侯案、徐述夔案),亦有因人及書之事。如乾隆帝命人將錢謙益、金堡、屈大均等人之書逐細查明,概行毀棄,當看到《國朝詩別裁集》中將錢謙益居首時,乾隆帝怒斥“有乖千秋公論”6。乾隆帝之所以極為不齒錢謙益等人,其原因無非是錢謙益身事兩朝之故,在明已居大位,而又身事清朝;金堡、屈大均等輩在明清易代之際均不能死節,靦顏茍活。反之乾隆帝卻極為贊賞劉宗周、黃道周等人,認為其“立朝守正,風節凜然,其奏議慷慨極言,忠藎溢于簡牘,卒之以身殉國,不愧一代完人”7。因此,乾隆帝對其所著之書亦不忍焚棄,下令只需酌改數字,勿令湮沒不彰。乾隆帝之所以如此褒揚忠烈,是因為他認為:“夫人臣,策名委質,忠于所事,既遇宗社改移,自應抗節捐軀,方無愧在三之義。是以明末殉難諸臣,朕嘉其忠烈,特為賜謚,雖其中有曾經抗我顏行者,亦令一并褒謚。蓋以各為其主,在本朝則為梗化,而在勝國不失為效忠,未忍令其湮沒弗彰,爰為之錫謚表揚,以發幽光而昭激勸”8。

在此乾隆帝借史書編纂而向天下臣工強調“尊敬”二字,對《三國志》、前代詩文的修改和明季節臣書籍的保留均是乾隆帝為千秋公論計,崇講忠貞,以勵臣節而示來茲。

(三)斧鉞之誅,以為彰善癉惡之計

乾隆帝在纂修《四庫全書》過程中,設立《貳臣傳》一門以補前世史傳所未及。乾隆帝自稱編纂《貳臣傳》其用意是為“扶植綱常,為世道人心之計”9。乾隆帝認為褒揚忠烈、加謚勝國死事諸臣是扶植綱常、彰善癉惡的一方面,而另一方面即是對此大節有虧之人,施以斧鉞之誅。乾隆帝認為明清易代之際望風歸附的明代諸臣“今事后平情而論,若而人者,皆以勝國臣僚,乃遭際時艱,不能為其主臨危授命,輒復畏死幸生,靦顏降附,豈得復謂之完人?即或稍有片長足錄,其瑕疵自不能掩”10。洪承疇等人雖為清朝統一立下汗馬功勞,但因其身事二朝,因此被乾隆帝認為大節有虧,將其編入《貳臣傳》以作懲戒。

而對《貳臣傳》中的人物乾隆帝亦有區分,分甲乙二編。如對洪承疇、李永芳等力屈俘降后即具“有死無貳之義”等人比之戰國豫讓,雖屬大節有虧但仍有功績可紀者編入甲編;深為譏諷錢謙益等人,認為其“行素不端,及明祚既移,率先歸命,乃敢于詩文陰行詆毀,是為進退無據,非復人類”1。因此,乾隆帝將像錢謙益一樣在歸附后又肆機誹謗當朝或者是先降李自成又降清朝的人列入乙編。乾隆五十四年,乾隆帝又從乙編內別立《逆臣傳》。其標準在于,乾隆帝認為明季諸臣降復清朝,尚可說是天命有歸。或繼降清朝又從唐、桂各王者,雖其反側無定,但尚可托詞心懷故主,故仍可列入乙編。先經從李自成、復降清朝之人或已經歸順又從吳三桂等,乾隆帝斥之為“惟知嗜利偷生,罔顧大義,不足齒于人類”2,將其編入《逆臣傳》一門。

正如董恩林所認為的那樣,通過史書編纂中“材料如何取舍,諸如哪些人可以立傳,哪些人不足掛齒;哪些事件可詳,哪些事件宜略;時間斷限,地理范圍,注釋與附錄的有無與詳略等”3來體現作者的史學觀念和認識。乾隆帝通過指導史書編纂,對勝國死事諸臣的褒揚,對大節有虧之人的貶斥,旨在使天下臣工知“尊君敬上”之意;編纂《明季奏疏》,將明代對百姓之嚴苛和當朝對百姓之寬厚作對比,使天下百姓知“尊君敬上”之意。以史書編纂為中心,乾隆帝建構起了以尊君敬上為核心的文化大一統秩序。

二、開拓廣遠,構建地理大一統觀

《四庫全書》的纂修既是乾隆皇帝“運啟人文,功隆圣學”的產物,同時又反映當時“九州之砥屬,八極之會同”的實際狀況。在乾隆帝時期,中國的疆域空前統一,疆域面積擴大,構建地理大一統觀也在《四庫全書》的纂修中集中體現。

(一)幅員日廓、咸登版籍

清代中期的康乾盛世,雍正皇帝曾自豪地宣稱:“自古中外一家,幅員極廣,未有如我朝者也”4。到了乾隆年間,疆域面積不斷擴大,四庫館臣在纂修《四庫全書》時說“今志距詔修舊志之時僅數十載,而職方所隸已非舊志所能該”5。乾隆帝的大一統另一方面體現在其疆域范圍的擴大上,前代未及教化之地至乾隆時期已咸隸版圖。我國東北方區域,“秦漢以來,越在絕徼,未入版圖,元魏建安、營二州,唐時有營州都督府,然不過僑治于內地。遼金及元始薌其名,而歷服未久,故址旋荒。明棄大寧,視為外域。我國家撫臨寰宇,薄海內外,咸登版籍”6,在秦皇漢武時期尚為絕徼的熱河一帶,唐有開元盛世亦不過只是僑治,明代視作外域,在清朝時卻成為戶闥之間。

《四庫全書》無論是在成書之日還是在纂修過程當中都反映著康乾盛世的一派繁榮氣象,從《總目》中我們可以看出,乾隆時期四庫館臣對君王和國家的驕傲與自信:“天山兩道,拓地二萬馀里,西通濛汜,悉主悉臣,月□以東,皆我疆索。星軺虎節,絡繹往來,如在戶闥之內”7、“迨我皇上星弧遙指,月窟咸歸,諸回部并隸版圖”8、“天山南北,桴鼓不鳴,展拓黃圖凡二萬馀里……自有書契以來,未有威弧之所震如是其遠,皇輿之所拓如是其廓者”1。《總目》中處處可以看到乾隆時期的一派盛世氣象,乾隆帝統治時期,統治疆域的擴大和邊疆地區諸部落“咸歸版籍”,是“大一統”最明顯的標志。

乾隆帝的地理大一統不僅體現在疆域范圍的擴大上,而且還體現在對版圖中疆域的控制力上。“昔唐分天下為十道,隴右道本居第六,李吉甫《元和郡縣志》乃退列為第十,以其地已陷沒吐蕃故也。宋之疆域最狹,歐陽忞《輿地廣記》其于所不能有者,別立化外州之名,已為巧飾。至祝穆《方輿勝覽》,則并淮北亦不及一字矣”2。在我國古代王朝中,唐宋雖盛但其對疆域的控制力卻較差。清代不僅幅員日增,而且“凡昔所稱羈縻州者,無不隸王官而登戶籍”3。清朝對版圖中疆域的控制力卻在進一步加強,往昔僅能“羈縻勿絕”之處,現在卻“其存者亦無不革心順化,比于郡縣”4。

清朝對疆域的控制,不僅體現在明顯有效的控制力上,還使得“羈縻之地”隸王官而登戶籍,同樣體現在其“長駕遠馭”之略上。長期以來,以蒙古諸部代表的游牧民族一直與農耕民族攻伐不斷,乾隆帝認為是“固由風氣剛勁,習于戰斗,恒不肯服屬于人,亦由威德不足以攝之,故不為用,而反為患也”5。到了清朝崛起時,科爾沁首先內附,隨后鄂爾多斯、杜爾伯特、札賴特等部落亦相機內附,效“折沖御晦”之力,成“炳耀丹青”之功。

(二)祛萬古之疑,訂百世之謬

隨著乾隆時期疆域范圍的擴大,之前對疆域認識的錯誤也在逐步改正。對于西域之地,四庫館臣宣稱“我皇上開辟天西,咸歸版籍。《欽定西域圖志》征實傳信,凡前代傳聞之說,一一厘正”6。關于黃河源頭到底在哪里,“漢通西域,張騫僅得其梗概,以三十六國不入版圖故也。元世祖時,嘗遣篤什窮探,乃僅至星宿海而止,不知有阿勒坦郭勒之黃水,又不知有鹽澤之伏流,豈非以開國之初,倥傯草創,不能事事責其實,故雖能至其地,而考之終未審歟”7。歷朝歷代都在探求并得出自己的結論,元代時認為黃河出自星宿海。等到乾隆帝平定西域之后,派遣大學士阿桂之子阿彌達前往青海探求河源,乃知星宿海之上阿勒坦郭勒為黃河上游,再上阿勒坦噶達素齊老而為黃河源頭。疆域的擴大,使得乾隆帝自信地宣稱從前之訛至此可以作一定論:

凡漢唐以來足跡所不能至者,無不星羅眉列,縷晰分派源流,從此永彰定論。是由圣朝版章式廓,一訂向來耳食之訛,勒為成編,傳信萬世。8

記流沙以外者,自《史記·大宛列傳》《漢書·西域列傳》始詳。而異域傳聞,訛謬亦復不少。至法顯、玄奘之所記,附會佛典,更多屬子虛。蓋龍沙、蔥雪,道里迢遙,非前代兵力所能至。即或偶涉其地,而終弗能有。故記載者依稀影響,無由核其實也。9

前代人對于邊疆區域認知訛謬的原因在于傳聞甚多故不得其真,路途遙遠使得前代兵力不能至,商人使臣偶到其地其所見所聞難免殘缺。但乾隆帝時期神武奮揚,中外一家,縱然是荒略之地、邊漠之區也因隸版圖而受教化,故可祛萬古之疑,訂百世之謬。

“大一統”一詞最早見于《春秋公羊傳》,雖出現較晚,但中國很早就有“天下一家”的傳統,統一歷來是中華民族的追求目標。自儒家提出之后,歷代統治者莫不將建造“大一統”奉為自己的政治主張。秦朝首先將“大一統”理論付諸實踐,開創了“書同文,車同軌,同律度量衡”的“大一統”時代。清朝是我國統一多民族國家疆域最終形成的時期,在此期間修成的《四庫全書》處處都體現著清朝的“大一統”成績。在《四庫全書總目》中,乾隆帝從清朝疆域范圍的擴大、對疆域的有效控制和更正前代的錯誤認識三個方面反映清中期的大一統地理觀念,這不僅宣揚了乾隆帝文治武功,同時也是乾隆帝建構“大一統”天下的重要步驟。開拓廣遠,以此回應之前“夷夏問題”中的此疆彼界之分。

三、盛德宣懷,乾隆帝樹立正統觀

早在漢代,董仲舒就提出了“何以謂之王正月?曰:王者必受命而后王。王者必改正朔,易服色,制禮樂,一統于天下,所以明易姓,非繼人,通以己受之于天也。王者受命而王,制此月以應變,故作科以奉天地,故謂之王正月也”1。認為“大一統”最終在于“一統于天下”,但其前提是“受命”,天命根據統治者的德行在轉移,受天之命即是統治者正統地位的來源,而正統的表現形式在于“改正朔,易服色,制禮樂”。“正統”一詞的內涵最早體現在孔子所作《春秋》,至北宋歐陽修解釋為“正者,所以正天下之不正者;統者,所以合天下之不一也。由不正與不一,然后正統之論作”2。認為“正統”就是“正天下之不正者”通過辯駁前代之“不正”來論述清朝的正統合法性,而辯駁的依據就在于“仁德”。“皇天無親,惟德是輔”,新朝統治者在論述自己的正統地位時總是在斥責前代帝王荒淫無道,治下民不聊生以至于天命不再眷顧,而自身德澤仁厚,百姓安居樂業,暗示著清朝天命所歸。

(一)荒淫無道與盛德宣懷

乾隆帝認為明時流毒天下至酷,朝堂之上“士大夫趨勢附羶,則惟明人為最多”3;軍隊之中“當日軍政,殊無紀律”4。以至于出現天下烽煙四起,黎民皮骨僅存的現象。對于明代出現的種種弊政,乾隆帝認為是由于“其君綴旒于上,竟置國是若罔聞”5,因此導致明之綱紀日隳。在論述前朝滅亡的原因時,清朝將之主要歸結在個人德行方面。當時國勢阽危,明季諸臣不忘抗疏直諫匡救時艱,且其上疏皆屬詳明剴切、切中時弊,但其君卻置若罔聞,不能稍收補救之效。因此乾隆帝專門編寫《明季奏疏》一書使天下萬世曉然于明之所以亡,他認為明亡的原因主要在其君主失德。明代君主“妄信讒言,潛謀戕害”6,導致清太祖以七大恨告天,興師報復,為清朝嬗代前朝披上合理化的外衣。

四庫館臣認為福王德行荒淫,以致自貽顛覆。李自成攻陷北京城后,江右遺臣相繼擁護福王,如果福王能夠立國自強,“則一線綿延,未嘗不足比于宋高宗之建炎南渡”7,仍可憑借半壁江山圖存宗社。但君臣燕雀處堂,不知禍之將及己也,以致國亡。他們將南明國亡的原因歸結在福王自身德行荒淫之上。

乾隆帝在纂修《四庫全書》的過程中,本來對明末清初及后人語及遼、金、元三代之事大為重視,而群臣也將此作為重點奏進應毀書籍,但群臣上奏后,乾隆帝卻每每對言明朝弊政之書網開一面,認為這些書籍“實不足罪”,對于其中的“乖觸字句”只有酌改數字便可以存其原書。其本意無非是讓天下萬世知曉明朝節臣材優干濟,所上奏議切明厲害,但其君卻置若罔聞,明之亡實亡于君主的荒淫無道。乾隆帝還通過批評明朝君主德行低下以襯托自身盛德宣懷,在修纂《四庫全書》時,處處不忘標榜自身大公至正之意。認為“人主之道,惟在敬天勤民,兢兢業業,以綿億萬載之丕基”1。四庫館臣也多次記載乾隆皇帝及清朝的德行。《總目》贊譽乾隆帝在平定大小金川的戰爭中“我皇上圣度符天,宏開湯網,閔其知罪,許以自新”2。掃除撒拉爾逆回之后,《總目》中記載“我皇上天地為心,兼包并育,不欲盡翦其族類”3,鼓吹乾隆帝神武仁德之至意。并且書中隨處可見對各部落慕化歸誠的描述:

梯航鱗集,琛贐旅來。乃增繪伊犁、哈薩克、布魯特、烏什、巴達克山、安集延諸部,共為三百馀種。分圖系說,共為七卷,告成于乾隆二十二年。迨乾隆二十八年以后,愛烏罕、霍罕、啟齊玉蘇、烏爾根齊諸部,咸奉表入覲,土爾扈特全部自俄羅斯來歸,云南整欠、景海諸土目又相繼內附。4

四庫館臣認為,自古諸帝雖均大力稱贊自身懷來之盛,梁武帝命裴子野作《方國使圖》,閻立本應詔而作《職貢圖》,但相對清朝而言,其來往使者為數不及清朝十分之一,以此昭示乾隆帝盛德實為亙古所未有。

《總目》不僅通過描述諸部咸奉表入覲之事以稱贊乾隆帝之盛德,而且還通過“廟祀歷代帝王”一事,鼓吹他的大公至正。前代帝王廟祭祀歷代君王只有寥寥幾位,至康熙年間變為“以凡帝王曾在位者,除無道被弒亡國之主,此外盡應入廟,即一、二年者,亦應崇祀”5。但乾隆帝對明朝君主卻較為特殊,按理說亡國之主不應入祀帝王廟,但愍帝卻被特令廟祀,神、熹二宗卻被撤出,這是因為明雖亡于愍帝,但實是由于神、熹二宗荒淫而失國。

四庫館臣遵從乾隆帝的意志,認為明代君主荒淫無道以致國亡,乾隆自身敬天勤民、大公至正,終于使得諸部落咸稽首而效心。他們將“德行”作為評判的標準“惟有德者可為天下君”,暗含著明代失德因而失去“天命”的眷顧,清朝的建立乃是天命所歸。

(二)道統延續與受命天眷

滿清王朝以少數民族入主中原,奪取天下后吸收并保持了中國歷代王朝的傳統。正如歐立德所說:“滿洲帝王需要(或者至少他們自己覺得需要)讓那些抱懷疑態度、懷念前明的人相信,盡管他們不是中原的漢人,但他們還是認同并延續前代天子所流傳下來的道統與正統的。”6

首先,中國歷代王朝皆有石刻經書以考訂異同的傳統。最早在東漢熹平四年,漢靈帝便命蔡邕等人將儒家經典刻成石書,被稱之為《熹平石經》,后歷代王朝延續傳統陸續刊刻《三體石經》《開成石經》《孟蜀石經》《嘉祐石經》和《南宋石經》。乾隆帝尊重前代傳統,在纂修《四庫全書》時,命內廷翰林詳為校核之前蔣衡所進手書十三經,并派和珅、劉墉、金簡等多位重臣負責此事,將其“刊之石版,列于太學,用垂永久”7,以光文教,這在飽讀儒家經典的士人看來可謂是一大盛事。乾隆帝的大一統,是繼承前代“傳統”的大一統,纂修《四庫全書》一事本身及刊刻石經都含有“合萬古之制”之意。

其次,乾隆帝在論述自身正統地位時,也使用了中國古代傳統的“英雄祖先”敘事模式來闡釋滿族的起源。為說明滿族的起源,在纂修《四庫全書》當中,乾隆帝先后命于敏中與阿桂、和珅、董誥等四人編纂《滿洲源流考》。為考證滿洲的歷史乾隆帝曾專門下發諭旨稱:

我朝肇興時舊稱滿珠,所屬曰珠申,后改稱滿珠,而漢字相沿,訛為滿洲。其實即古肅慎為珠申之轉音,更足征疆域之相同矣。又《后漢書·三韓傳》謂辰韓人兒生,欲令頭扁,押之以石。夫兒初墮地,豈堪以石押頭?其說實悖于理。國朝舊俗,兒生數日置臥具,令兒仰寢其中,久而腦骨自平,頭形似扁。斯乃習而自然,無足為異。1

乾隆帝通過文字音韻和習俗兩個方面考證滿洲為古肅慎之后,認為滿洲是一個具有悠久歷史傳統的古老民族,滿洲人的先祖起源于仙女下凡,由于仙女在長白山沐浴吞得神鵲銜來的朱果才誕生了滿洲人的祖先。清廷為滿洲的起源披上一層浪漫的外衣,他們認為清朝受到上天的眷顧其起源乃是天意使然,乾隆帝“至若我國家誕膺天眷,朱果發祥,亦如商之元鳥降生、周之高禖履武,紀以為受命之符”2。乾隆帝敘述滿洲悠久的歷史和浪漫的起源,無疑是借鑒了中國古代“英雄祖先”的敘述模式,將滿洲之起源與商、周相提并論,同時也將“朱果發祥”作為清廷承天受命之表征。

總的來說,在纂修《四庫全書》過程中,乾隆帝論述清朝的正統地位時首先根據中國古代文化典籍中“皇天無親,惟德是輔”和“敬天保民”的傳統,將明的荒淫無道與清朝之盛德宣懷作對比,以此論證天命的轉移。其次,乾隆帝延續前朝的傳統石刻經書,并采用中國古代“英雄祖先”的敘事模式,以此論證清王朝的正統性。

四、《四庫全書》編纂與多元共主國家觀

乾隆帝構建的大一統秩序不僅體現在其神武奮揚、拓地萬里的豐功偉績和諸部落相繼內附,稽首效心的管理之道,同時也在于他對不同族群風俗物產的保護之上。正如楊念群所說,清朝在“樹立另一套多元共主和擁有廣闊疆域正當性的歷史書寫策略……《四庫全書》的編纂就是重建多民族共同體的嘗試”3。

《四庫全書》所囊括的經、史、子、集四部典籍中,著錄和保存了大量有關各部落傳授源流、語言音韻和風俗物產的著作。這些書籍對各部落的性情習俗、服事好尚也多為載錄。《皇清職貢圖》中對諸部落“凡性情習俗,服食好尚,罔不具載”4;《夷俗記》“是書專紀韃靼風俗”5;《楚南苗志》載“苗人種類、風俗、物產、言語、衣服”6;《筇竹杖》記“峒黎風土”7;《粵風續·九》中“采其土人歌謠,又附傜、狼、僮歌數種,匯為一編”8。在保存諸部落風俗中,乾隆帝對蒙古、新疆特別重視,曾專下諭旨翻譯《欽定蒙古源流》,并纂修《欽定蒙古王公功績表傳》《御定滿洲蒙古漢字三合切音清文鑒》《欽定西域同文志》和《欽定同文韻統》等書。他不僅注重收錄蒙古“建功端委、傳派親屬”等事跡,而且對蒙古文字的讀法、寫法也詳為備列,前朝纂修的《蒙古譯語》《華夷譯語》和《蒙古字韻》雖“簡陋殊甚”但都列為存目。

乾隆帝不僅重視保存各族群的風俗文化,并且尊重各族群風俗文化。如對宋代葉隆禮《契丹國志》中所記“祭用白馬、灰牛、氈中枯骨、變形視事及戴野豬頭披皮”1等風俗,乾隆帝認為“雖跡涉荒誕,然與書詩所載簡狄吞卵、姜嫄履武,復何以異?蓋古人神道設教,以溯發祥,義正如此,又何信遠而疑近乎”2,不容他人詆毀質疑各族群風俗文化。

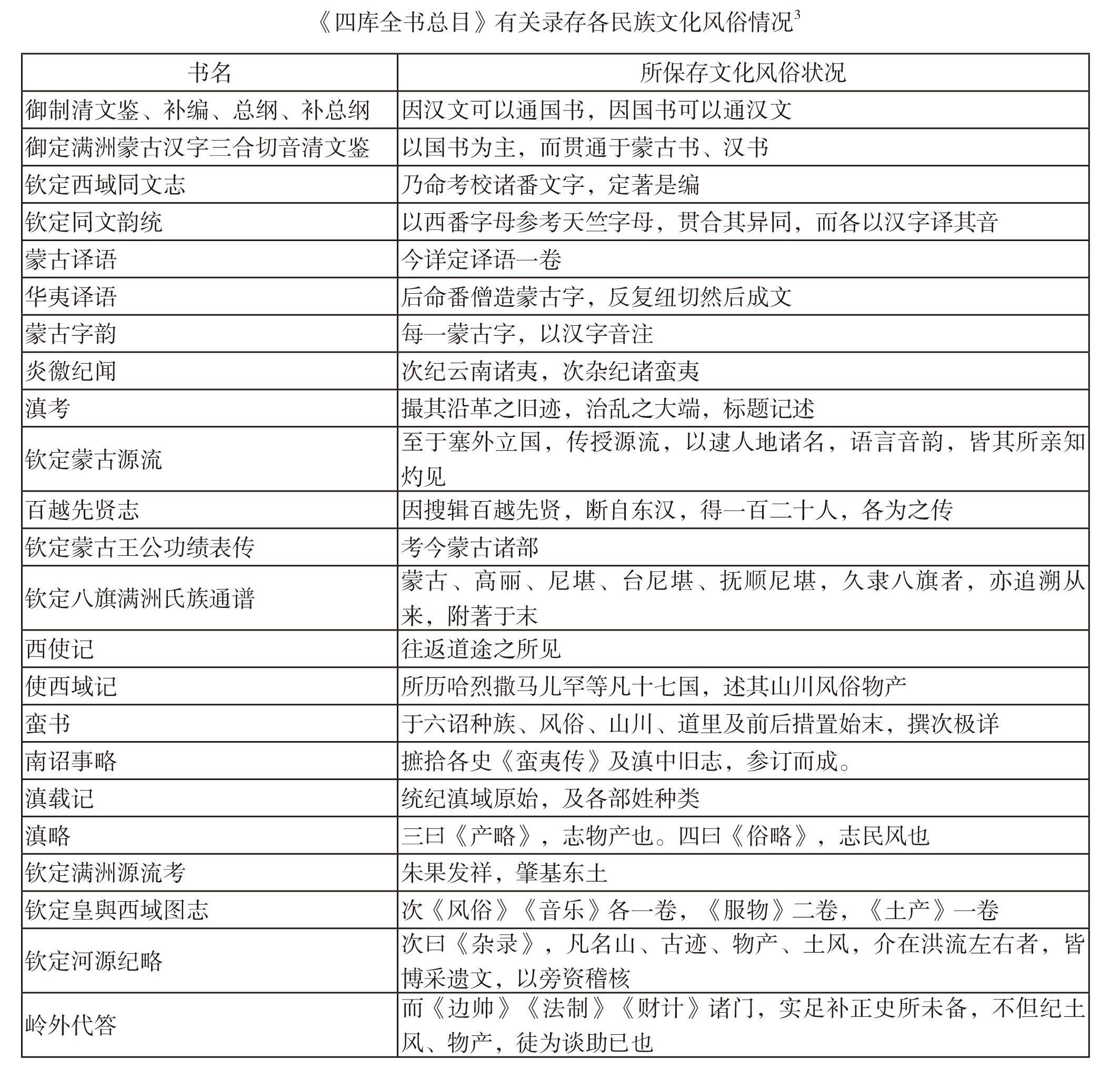

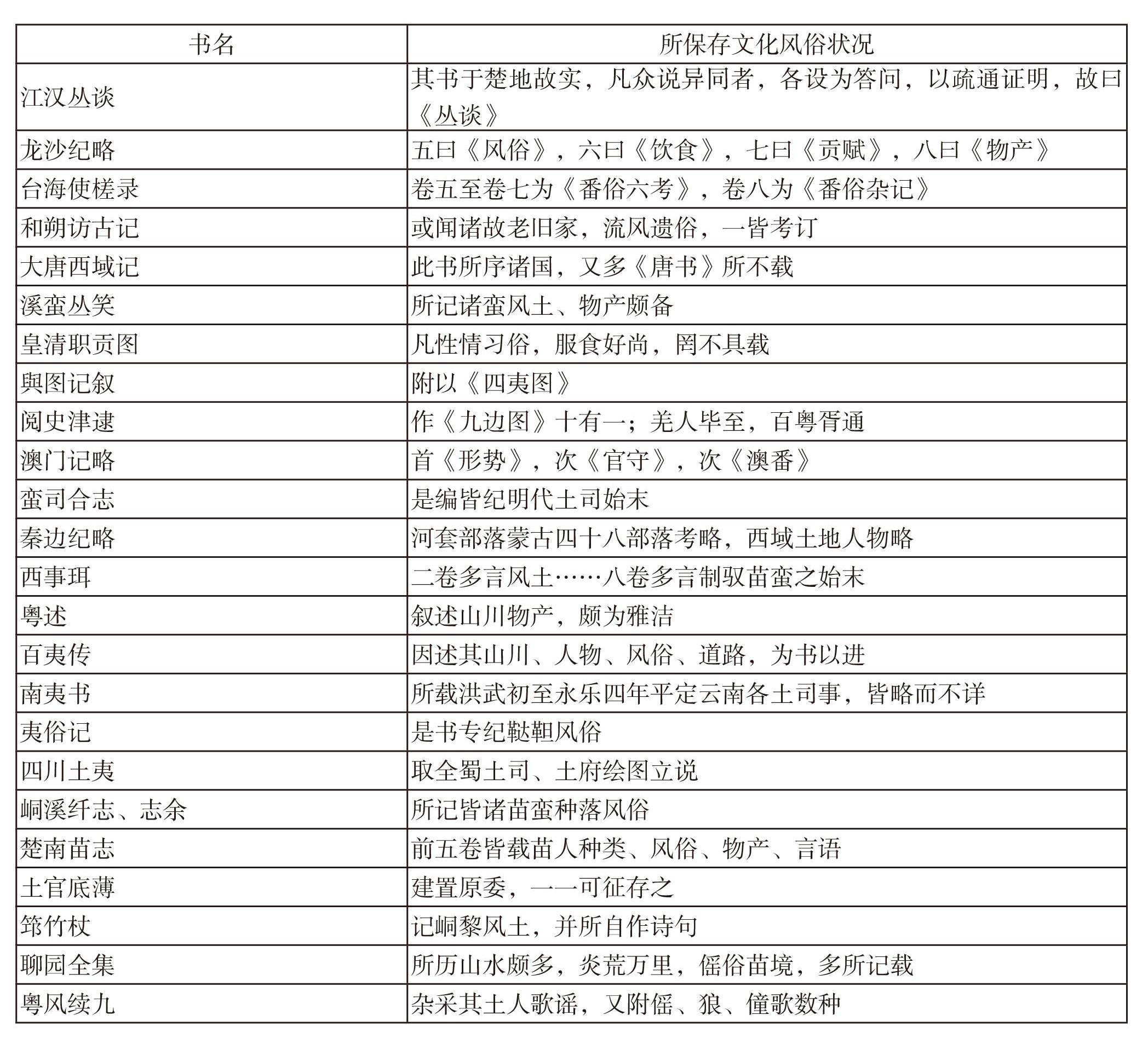

《四庫全書總目》中明確記載各民族風俗文化書籍凡四十七部,其中著錄書籍二十五部,存目書籍二十二部,著作涵蓋了經、史、子、集四部,在經部小學類、史部紀事本末類、雜史類、傳記類、載記類、地理類、職官類、子部小說家類、集部別集類、詞曲類十個門類中均有涉及。作者年代涵蓋唐、宋、元、明、清五朝并主要集中在明、清兩朝整,理如下表:

《四庫全書總目》有關錄存各民族文化風俗情況3

通過檢核《四庫全書總目》可知,乾隆帝時期纂修的《四庫全書》對記敘各民族山川風俗、物產文化的書籍更為重視。《四庫全書》中所收此類書籍詳備,從所收書籍地域上來看不僅有對北方蒙古、高麗和哈烈撒馬兒罕等地的記載,更有對南方滇域、四川和峒黎等地的記載。從《四庫全書》所收書籍內容上來看,不僅有對各民族種類、山川、物產和貢賦等情形的記載,更有對其言語、飲食、服飾等風俗的記載。

乾隆帝自執政以來一直對邊疆地區特別重視,其自詡為“十全老人”,其“十全武功”中所選皆是針對邊疆地區的戰爭。而對中原各地發生的諸如白蓮教叛亂等鎮壓之事,乾隆帝認為這些尚不足以成為其“十全武功”中的一部分。他對邊疆地區的重視不僅僅是因為政治、軍事上的緣故,更是因為邊疆地區生活的各個族群有其豐富多樣的民族文化,正如楊念群所說,清朝“根據不同地區和族群的特點,對異質于漢族乃至滿族的多樣文化采取了包容與借鑒的態度,實際上是在尋求如何在‘大一統的政治框架下極力促成不同族群文化拓展出其各自的發展空間”1。

乾隆帝構建的大一統不僅是軍事上的擴張和政治上的有效管理,更表現在文化繁榮方面上。乾隆帝在推行教化的同時注重保存各族群的“文化空間”,促進了各族群文化生命力的延續和增長,而各族群文化生命力的增長又是清代社會文化的重要組成部分。這也是乾隆帝構建的大一統秩序中的特色之處。

乾隆帝借纂修《四庫全書》之機構建的大一統秩序,主要表現在重視文化層面上的綱常名教,重視培植大臣的尊君敬上之意;地理層面上的開拓廣遠,重視對統治疆域內的管理;通過對比明清兩代君主及道統延續方面,以此樹立正統性和正統觀念。最后因清廷以少數民族的身份入主中原,乾隆帝構建的大一統秩序中特色之處還在于重視保存各民族文化。

《四庫全書》的纂修是乾隆帝及四庫館臣通過“權衡筆削”從而達到“絜度方圓”建立以清廷為主導的大一統秩序的重要環節。其中最重要的內容是君王皇權至上,臣子閔其完忠。明清易代之際,滿清統治者入主中原遭到了廣大漢人激烈的抵抗,這種抵抗不僅以軍事斗爭的形式反映在滿清統治者定鼎華夏之時,而且在清入承大統之后,由于“夷夏之防”等思想在當時社會中的彌漫,滿清統治者依然因其少數民族的身份受到廣大漢族士人在文化、思想上的抵抗。不同于前期雙方在戰場上的直接廝殺,失去政權依托的明末遺民在思想戰場的挑戰并不能簡單的以明清易代而終結。至乾隆帝時期,他不僅繼承其父的民族觀,同時通過纂修《四庫全書》構建滿清王朝的社會秩序,以此回應“夷夏之防”的挑戰,最終乾隆時期在政治、思想、文化、藝術等方面均達到了康乾盛世的最高峰。

從《四庫全書》及《四庫全書總目》中可以看出,乾隆帝借《四庫全書》本身及其纂修過程在構建以清廷為主導的大一統秩序。以清廷為主導的大一統秩序其核心便是“尊君敬上”,乾隆帝的“大一統”不僅表現在疆域范圍的擴大和對版圖內疆域的管理兩個方面;而且還體現在乾隆帝在其所構建的“大一統”秩序中不斷強調自身的正統地位。值得一提的是,清朝作為少數民族入主中原開創的王朝,其對于邊疆地區其他少數民族并非是一味的推行教化、漢化、咸隸王籍,而是尊重各少數民族的風俗文化,這也是乾隆帝通過纂修《四庫全書》構建大一統秩序的特色之處。

Compilation in establishment:The Compilation of the Siku Quanshu and the Establishment of the Unified Order

Zhang Yihong

Abstract:In the course of the reign of Qianlong, the Qing Dynasty entered its heyday and reached the highest peak of feudal society in ancient China. Under his auspices, the Siku Quanshu compiled by Ji Yun and Lu Xixiong is the largest official series books in ancient China. The background, the thoughts, the process of compilation and selection criteria for the writings all reflect the Qianlong Emperor's idea of governing the country and his understanding and construction of the unification. In order to dispel the cultural resistance of the Ming survivors, Emperor Qianlong was rebuilding a unified order led by the Qing court, with a view to gaining leadership in the field of ideology and culture. This article discusses this from early four respects: respect for the monarch, the view of unification, the establishment of orthodoxy, and the view of a pluralist state.

Key words:Siku Quanshu;Honoring the King;Orthodox view

責任編輯:胡海琴