從專業取向到整合取向:澳大利亞全科教師培養價值取向演進

易春麗 吳嘉瑞

摘?要:二十世紀澳大利亞全科教師培養的過程,也是職業性、師范性、學術性不斷進行博弈直至融合的過程。其發展經歷了三個階段:20世紀初上半葉,師范學院注重師范生專業性發展;70年代以后,高級教育學院接管教師教育,并隨經濟影響轉向對能力的強調與職業性的培養;90年代后,教師教育完成大學化進程,小學教師的培養取向也不斷呈現出三性整合態勢:課程設置聚焦兒童發展階段,整合學科課程、通識課程、專業課程;教學實習面向小學教育實踐,融通學術性、師范性、職業性。

關鍵詞:小學全科教師; 價值取向; 整合取向; 教師教育

中圖分類號:G650

文獻標識碼:A?文章編號:2095-5995(2020)09-0060-07

進入21世紀,高質量教師的培養成為各國教師教育政策持續關注的議題。2018年,我國出臺《卓越教師培養計劃2.0》,決定部署卓越教師的培養,其中強調“培養素質全面、專業發展的卓越小學教師,重點探索借鑒國際小學全科教師培養經驗,繼承我國養成教育傳統的培養模式。”我國長期以來存在小學全科教師的“博”與“專”之爭、“應時之需”與“追求卓越”之爭,其實質是糾結于兩個問題:全科教師培養應當如何定位?如何進行全科教師的培養?澳大利亞為我們提供了現實的參照。澳大利亞全科教師培養并不是一蹴而就的,也經歷了一個世紀的改革。通過梳理澳大利亞合格教師培養的歷程,以期為我國培養卓越全科教師提供借鑒。

一、專業取向(二十世紀初——七十年代中期)

在1788年澳大利亞成為英屬殖民地之后至20世紀初,澳大利亞小學教師的培養經歷了私立師資培訓班時期、師范學校時期、師范學院時期三個階段。總的來說,這個時期教師教育總體水平與層次不高,主要采取小先生制的教學方式,重視教育實習。1901年6月,在新南威爾士州公立學校聯合會召開的小學教學改革研討會上,指出了包括教師質量低下在內的小學教育存在的很多問題。首席督查官懷特指出,教師水平低下給小學教育造成了很大問題,要改變這種狀況,首先要對教師教育進行改造。而后維多利亞州與新南威爾士州的實際調查證實了小學教師質量低這一狀況,并且新南威爾士州還派了負責人到歐洲進行考察,深感澳大利亞教育方面的落后。進而提出,要趕上歐洲教育,必須要進行改革,汲取先進的教學方法與師資的培養,促進教師教育的專業化[1]。

(一)專業本位教師培養目標

20世紀初,澳大利亞聯邦成立,澳大利亞也因此走出了英國的封閉開始與世界接觸。歐洲流行的新教育運動和美國進步教育運動及杜威的實用主義思潮傳入澳大利亞,很快便滲透到師范教育體系。比較典型的就是在1905年,昆士蘭州引入了新的課程提綱,強調活動學習、實踐工作、主題的相關性以及與學生日常生活的相關性[2]。杜威強調,教師要“注重學生發展的科學研究”,“注意有關學生發展的所有重要活動”,要了解不同年齡階段兒童的興趣、能力以及情緒需要等。這種理想化的教師培養目標,強調對學生發展進行研究,培養學生的社會適應能力,強調兒童中心地位和教師的輔助、咨詢作用等,這些都指向了教育專業課程的價值,體現教師教育的專業化取向[3]。

二戰后,受到北美批判教育學和教師即學者思想的影響,澳大利亞教師教育培養目標繼續深化,向學者型教師深化發展。悉尼大學所編寫的《教育基本理論》(Education Foundation)對學者型教師作出了界定:教師要想發揮個人潛能,迎接新環境挑戰,必須將學科知識與教學藝術結合起來,必須深入思考教學的目的,必須了解知識與技能獲得的過程,必須使個人鑒賞力獲得提高,必須發展品行、品性和價值觀,必須了解教育思想發展的歷史[4]。可以看出,這時的師范教育培養目標又增加了對教師自身反思的要求,不僅要對學生施以教育,還需要對實踐和自身進行反思。但這一目標直至九十年代才真正得以實現。

(二)專業化課程設置

聯邦政府成立前,師范學院雖然已經開辦了二十多年,但由于當時只師承英國一家的經驗,在課程設置,教材內容和教學方法一直變化不大。聯邦成立后,教育開始面向世界,汲取許多外國先進的教育經驗來改革本國課程。受到道爾頓制、設計教學法和杜威思想的影響,人們的教育觀念也從單純注意書本知識的傳播,轉變為培養有個性與能力、能夠適應社會的個體。為此,師范學院增設了許多手工操作活動課程。強調心理學和教育心理學,并廣泛應用智力測驗和心理測量,以擴大學生視野,豐富教育知識。在教學的方式方法上也不再固守古板的州傳統教學法。加強教育科學課程,更新教育思想和教育理論,改進教學方法是這一時期的典型特點。當然,這里面有很多做法具有表面性、機械性,但終究打破了傳統守舊的僵化局面,在教師教育專業化的道路上邁出了一大步[5]。

到了戰后,澳大利亞師范學院課程設置主要包括學術性課程、專業課程和教學實踐三個部分。學術性課程包括英語、歷史、社會研究、自然科學、生物科學、數學等。專業課程包括基礎教育理論與教學法以及補修中學缺失的專業技術課。總的來說在州立師范學院中學術性課程占比20%—25%,專業課程與專業實踐占75%—80%。專業課程占比大、范圍廣[6]。

(三)專業化教師保障

1965年澳大利亞發布了《馬丁報告》。《馬丁報告》分析了六十年代初期澳大利亞的高等教育模式,報告就教師教育提出“各類學校的教師均應接受專業培訓”、“職前課程的最低入學標準應為大學入學水平”、“每個州均應設立一個教師教育委員會,作為法定機構,負責監督教師的準備標準,證書和專業學位的發放”等建議[7]。規定最低標準、接受專業培訓、建立專門機構負責專門教師教育事務均體現出澳大利亞教師教育的專業化傾向,而公眾對“教師專業”地位的廣泛關注體現在州政府為規范教師職業和教師教育課程認證而采取的舉措中,例如,昆士蘭州政府資助建立了一個跨系統的教師注冊和認證管理局,這是澳大利亞教師注冊和認證制度的第一步。1974年,昆士蘭州成立了注冊教師管理委員會(the Board of Teacher Registration,簡稱BTR),以提高教師教育的質量和教師教育專業的地位。只有BTR認證課程的畢業生才有資格在昆斯蘭州注冊為專業人士。例如,BTR規定每門教師教育課程必須包括以下內容:專業學習(包括初級和高級的教育學和教育心理學)、學科學習、課程研究及專業實踐,包括一天的強制要求,包括至少80天的指導教學和20天的廣泛經驗。

從20世紀初到70年代中期,師范院校彌漫著專業化的教師教育思想,通過專業化課程設置與專門的教師注冊機構使教師往專業化的方向發展。例如1906年在維多利亞州,只有五分之一的教師在墨爾本師范學院受過培訓,其他的教師依舊采取小先生制的方式進行培訓。維多利亞州1914年即宣布停止使用小先生制,到了19世紀20年代,小先生制培訓的教師人數急劇下降,1930年僅剩135人,1931年剩6人,最后一個記錄在1933年[8]。與此同時,專業化的思想也深入人心。以昆士蘭州為例,1968年,該州出臺了“應急承認教師培養計劃”(the Emergency Adult Teacher Training Scheme,簡稱EATTS),這一計劃是為了克服教師的短缺,允許成人畢業者通過8周的專業訓練后去學校任教。隨著教育的發展,這一計劃遭到了激烈反對,并迫使政府調整了該計劃。EATTS之爭從側面反映出公眾對于教師專業化的態度,小先生制或“學生教師”已不再適用,社會需要更加具有專業性的教師。但這一時期的專業化仍然具有一系列的局限性。海姆斯(Hyams)在1975年指出雖然教育學院引入了更多的教育理論、心理學、教學方法,具有了多樣性,但教師培訓方案基本上仍然是保守的,停留在了教學法、教學工藝等較為表層的層面,忽視了個人專業素質內在的持續發展[9]。

二、能力取向(二十世紀七十年代中期—八十年代末)

整個戰后至六十年代,由于戰后重建、戰后生育高潮及移民政策,教育教育也從對“質”的要求轉回對“量”的需求。在滿足了教師的數量要求后,澳大利亞又進入了經濟的瓶頸期,為了復蘇與活絡經濟,聯邦政府要求培養“有能力的人”,因此小學全科教師培養重心從專業取向轉向能力取向。

(一)與實際接軌:能力型教師培養目標

二十世紀七十年代以后,澳大利亞已至戰后繁華的邊緣,經濟開始衰退。運輸部門、紡織、服裝、皮革等工業部門生產下降,國際收支出現逆差。80年代初期,發達資本主義國家經濟普遍蕭條,國際市場需求不振,澳大利亞又遇特大旱災,失業率很高,通貨膨脹嚴重[10]。1983年,工黨再次執政,由于經濟的不振使得工黨制定的一系列社會民主改革方案阻力重重,工黨最初的宏觀經濟改革需要微觀經濟改革作為補充。1987年《重構澳大利亞》(Australia reconstructed)報告認為教育能夠為國家經濟重構提供人力資源。教育成為微觀經濟改革的中心。執政黨希望教育能滿足行業需求為后福特主義經濟培養掌握多種技能的工人,對這種能力的強調已拓展至教學等專業準備,表示“可證明的教師教學能力作為就業的先決條件,我們重視的是正式的資格證書,要求教師教育工作者承擔更大的責任,在一定時間內加緊準備,拒絕延長3、4年的職前準備。”[11]

隨著戰后對師資需求的滿足以及現代技術的不斷發展,人們對提升小學教師培養水平的呼聲越來越高。州政府在小學教師職前培養方面掌握絕對的主動權,但州政府關注的重點在教師分配而非課程的改革與教學質量的提高上。州立師范學院由于缺乏自主權,在面臨現代科技迅猛發展的情況下無力做出改變,教學質量不斷下降。1973年,聯邦通過經費的投入與一系列措施,州立師范學院開始銷聲匿跡,小學教師的職前教育的重心從州立師范學院轉向擁有較大自主權的高級教育學院,小學教師職前培養也從中等教育水平向高等教育水平提升,教育年限從2年提升為3年。高級教育學院是一種以高等職業教育教育、技術教育為重心的綜合學院,與金融、企業、公司、政府機構有著廣泛的聯系。高級教育學院由于其自身性質,與大學注重學術相比,更加注重能力與技術的訓練[12]。

正如昆士蘭大學教授奈特(Knight)所言:澳大利亞在20世紀80年代已經將教師從“受過教育的專業人員”轉變為“有能力的從業者”,教師教育也從“專業教育”轉向“能力教育”;這一時期的教師教育優先考慮實踐而非理論,側重與能力而非正式的證書[13]。

(二)從實際出發:學業與職業的密切配合

由于1973年聯邦政府開始全額支付高級教育學院辦學經費,高等教育擺脫了州政府的束縛,獲得了較大的自主權。于是,高級教育學院開始面向世界,面向教育現代化進行了一系列的改革,包括開設新的專業、擴大課程范圍、改革招生制度、公開招聘高水平教師。并且采取了一系列的措施促進學業與職業的密切配合,幫助學生發展職后所需實際能力。

1.能力本位的課程設置

許多高級教育學院于70年代與80年代增設了一些有利于提高師范生教學能力的課程。如在本迪戈(Bendigo)新設一門“驅動教育”(Driver Education)課。幫助學生不斷提升自己的教學能力。除了注重實際教學能力的培養外,高級教育學院還關注到了學生在入職后所需要的人際交往能力的培養。例如,堪培拉高級教育學院開設了“人際交往技能”課程,還有其他的一些學院則開設“課堂分析和調查”、“課堂測驗和評價”、“語言與閱讀”等等。為了縮短職前準備時間,提升學生的教學能力。除了常規的課程學習之外,高級教育學院還與小學建立了合作關系,將“引進來”與“走出去”相結合。首先要求教師教育者“走出去”。如索里茲伯里(Salisbury)高級教育學院部分教師就同時擔任了小學和學院的教師,一半的工作日承擔小學教學任務,一半工作日進行大學教學。這一做法可以使教師教育者深入一線,了解實際教學情境和學生真正需求。而我國直至目前,大部分的教師教育者與一線教學處于脫離狀態,甚至有時教師教育也滯后于一線發展,這是我們值得去深思的問題。除了“走出去”,高級教育學院還采取了“引進來”的方式,默里(Murry CAE)高級教育學院在校園內開設“校園班”(Campus Classes of pupils), 請附近小學派一個班到學院作校園班學生,每周三天。學生利用“校園班”近距離的觀察學生,開展專題討論、研究,將理論與實踐結合起來。另外學院還邀請了小學教師分享經驗,并且舉辦專題研討會,面向全體大學教師、小學教師及本科生。而且要求研討會由大學講師或本科生和小學教師交替主持,從而匯集理論與實踐的各方面問題,開展廣泛的討論和研究[14]。

2.能力本位的學習方式

悉尼大學已故教授特尼(Turney)主張的“微型技能練習”體現了20世紀70年代和80年代的強烈的實踐與能力關注度。澳大利亞各地的教師教育界人士先后地采納了他的主張。這一時期,澳大利亞學者與大眾受到美國勝任力本位教師教育思想的影響,認為教學是一門技能,可以通過模仿練習來獲得,并且可以進行有效的審查。因此,在職前教育時期通過大量觀摩練習獲得教學能力成為教師發展的中心內容。這一時期師范生通過觀摩進行學習,目前悉尼所存檔的大量微型技能練習視頻和文檔可以作為有效的證明。上文所提到的本迪戈(Bendigo)的“驅動教育”(Driver Education)課,就是通過向學生提供出色的教學案例,要求學生不斷進行觀摩、模仿,提升自己的教學能力。再如阿德萊德高等教育學院所設的“教學手段”課程中,采用一系列的自我指導練習,以幫助學生在實踐中消化理論,從中又用理論指導實踐[15]。

整個七十與八十年代,為了經濟的盡快恢復,澳大利亞將重心放在了小學教師能力的訓練上。這一舉措在一定程度上為經濟的恢復做出了自己的貢獻,并且還提升了教師的專業水平。《澳大利亞教師——十年議程》(AustraliasTeachers:An Agenda for the Next Decade)調查顯示越來越多的教師擁有及格學位或者更高學歷:在樣本中,近 47%的教師在教育研究以外的領域擁有及格或更好的學位,而 41% 的教師在教育研究領域擁有或更好的學位。但由于能力本位的教師教育忽視了教師自身的主動性,過于注重普適性而具有強烈的機械性。1990年《澳大利亞教師——十年議程》對教師教育進行了調查,結果顯示不僅公眾對教育信心下降,教師的士氣也相當低落,《新南威爾士州學校管理評論》(Management Review of NewSouth Wales Schools)指出: “教師和工作人員的士氣低落,玩世不恭的情緒高漲。”來自維多利亞州政府系統的數據顯示,教師辭職人數由 1984 年的 3.2%增加至 1989 年的 4.6%。佩奇·波特(Porter)教授對此評論到:“毫無疑問,這場危機是真實存在的。教師職業的士氣已經降到了最低點,不滿無處不在。”[16]

三、整合取向(二十世紀九十年代至今)

在80年代經濟低迷陰云籠罩下,主張新統合主義的工黨出于降低高等教育成本的考慮,將三十余所高級教育學院合并。1988年,高級教育機構與大學完成合并,教師教育也因此完成了大學化進程。因此,教育學院必須設計符合四個關鍵標準的新的教師教育方案,即大學認證程序的指導原則、教師注冊當局的規定、教師職業的需求以及加強對教師教育的研究。這些因素的結合要求創新的教師教育方案脫離過去的能力取向,更多地注重深入的學科知識和教學知識的結合,以促進學校有效的專業實踐。同時,1990年發布艾柏克報告(theEbbeck Report),指出了教師教育所面臨的一系列問題。報告也強調對職前教師教育的培養要達到學術性和實際教學經驗的有效結合。小學教師既需要實際工作的能力也需要專業化的知識和教育理論作為支撐。在此背景下,小學全科教師的職前培養開始向整合的方向發展。

(一)價值定位:復合型小學教育專家培養目標

2010年澳大利亞頒布了《全國教師專業標準》,在2011年又更名為《澳大利亞教師專業標準》[17],同年也頒布了《澳大利亞職前教師教育計劃認證:標準與程序》[18]。《標準》與《認證》的頒布為小學全科教師不僅為教育學院設置課程提供依據,而且提供了目標上的引領,總結兩份文件對教師的職前培養要求與目標主要體現在以下幾點:(1)專業性:《標準》中針對畢業生教師提出了了解學生及其學習方式的相關背景知識、規劃及開展有效教學的知識和能力、有關教學評價的知識和技能、學生管理與班級活動組織規劃的知識與能力等。對于這些知識和能力的把握,要求學生理論儲備與實際的教育場景鍛煉雙管齊下才能達成。為此聯邦政府還規定了本科的教師教育項目專業經歷不得少于80天。(2)學術性:《標準》要求畢業生教師“掌握所教學科內容”;《認證》對小學教師職前培養的學術性要求做了補充:“小學教師培養項目應讓學生學習小學課程的每個學科領域之外,還要在具體學習一門學科從而養成跨學段教學能力,但應清晰的確定聚焦特定學科或課程學習的途徑和方法,在評價上要求學生展示學科知識、教學知識以及實踐能力,同時在項目年度報告中公開項目信息及畢業生數量。”也即是說,小學全科教師不僅要全面了解小學階段開設的八大領域知識,還要集中于某一學科進行學習研究。除此之外,近年來澳大利亞受到PISA國際排名影響,又專門針對小學數學、科學、語言作出了更細化的要求。(3)職業性:澳大利亞教師教育不僅僅局限于職前,還在職前階段要求師范生具有專業發展意識及職后后續發展的能力。《標準》要求畢業生教師了解教師道德、法律方面內容,與學校利益相關者進行合作溝通,運用周圍一切資源進行持續不斷的專業發展。

總的來說,澳大利亞通過復合型教育專家的培養目標將教師培養的學術性、專業性、職業性在目標層面上進行了統一與整合。

(二)理念依托:三性整合的課程設置

工黨在80年代所主張的新統合主義對小學全科教師培養影響深遠。首先是1988年,道金斯進行了高等教育改革,將高級教育學院與大學合并,建立了統一的高等教育體系。此后,小學教師的職前培養主要由大學來進行,教育年限從3年提升至4年。大學深厚的學術積淀、濃重的學術氛圍都在一定程度上彌補了職前高級教育學院小學教師培養條件、方向的不足。其次是課程設置上也受到新統合主義的影響,在小學教師職前培養上不斷進行調整與改革,在《全國教師專業標準》、《澳大利亞職前教師教育計劃認證:標準與程序》導向下課程設置呈現出三性融合的特點。

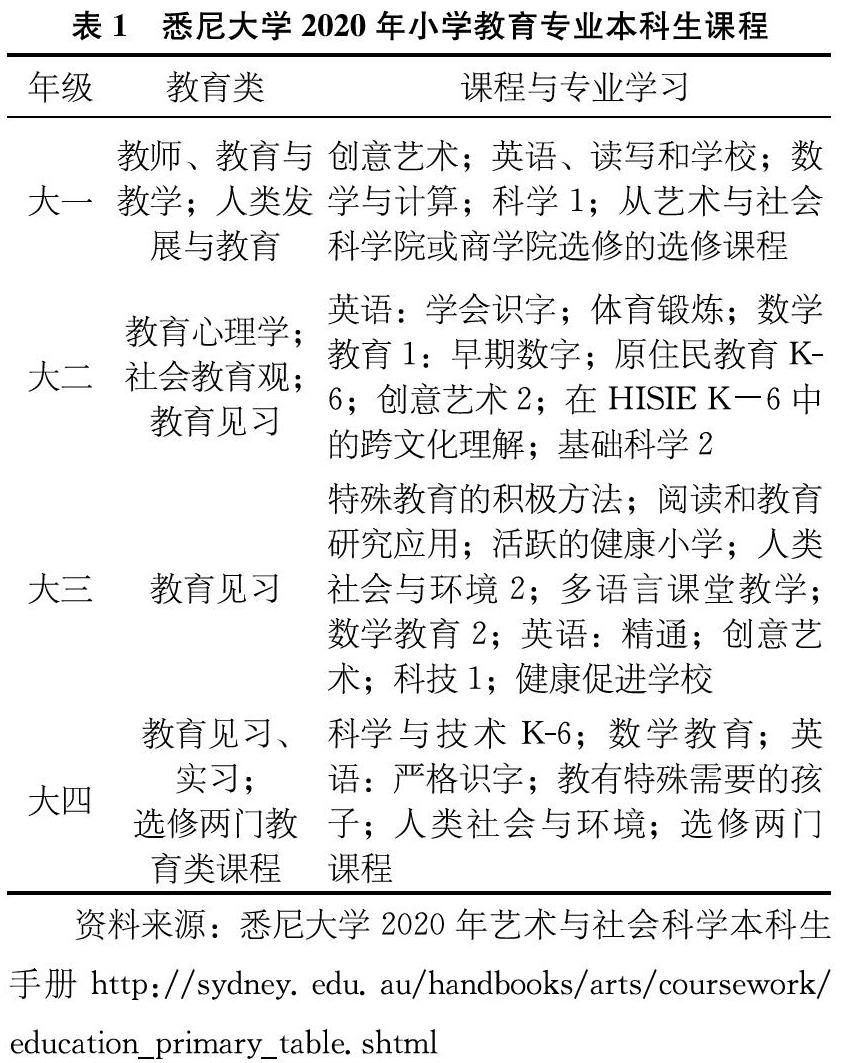

1.課程設置聚焦兒童發展階段,整合學科課程、通識課程、專業課程

在外部課程結構方面,通識課程與學科教學課程結合。如表1所示,澳大利亞將通識教育全部設置為選修,將通識課程滲入學科教學課程。如悉尼大學大一的“數學與計算”課程。這門課程將數學與歷史和文化環境相結合,幫助學生對數學起源、演變與目的進行欣賞,發展對數學和計算能力以及自己作為數學學習者的整體理解和欣賞,反思數學與計算在他們自己的生活和現代社會(包括教育環境)中的意義和作用。不僅將通識課程與學科專業課程相結合,還進一步發展了科學性與人文性。這一措施非常值得我國借鑒。目前我國小學教育專業課程設置包括通識課、學科課、教育專業課程。通識課與其他兩類課程幾乎是隔絕狀態。比如大學語文與小學語文教學法,兩者并沒有很好地結合起來,處于各自為政的狀態。

同時,課程設置精準面向基礎教育八大領域,以“學科教學知識”為導向,以兒童發展階段為核心,整合學科課程與教學課程。以數學課為例,在第四學期幫助學生了解兒童如何獲得早期數學概念,過程和知識有關的關鍵問題;第六學期則專注于“幾何與測量“內容鏈上;第七學期則在數學教育1和2中引入的內容和思想的基礎上,針對澳大利亞課程的新南威爾士州數學教學大綱的第2和第3階段中學習“數字和代數”。根據學生的心理邏輯安排課程內容,層層遞進。

除了外部課程結構層面的整合外,內部學習內容也進行了整合。學科教學課程方面,“人類社會與環境”打通歷史與地理學科界限,“科技”打通科學、物理、生物三者學科界限,將其作為一個單元進行學習,幫助未來的小學教師掌握跨學科知識。在教育類課程方面,不同于我國的“老三門”,澳大利亞教育類課程豐富多元,包括教育,教師與教學、人類發展與教育、教育心理學、社會教育觀等等。“社會教育觀”將教育置身于整個社會,運用社會學和歷史學方法探討關于教育差異和教育不平等問題,社會階層問題,教育中的性別和文化多樣性,以及教育市場,學校系統和全球化。幫助學生將教育與其他因素聯系起來,更深度了解教育。成為教育專家[19]。

2.教學實習面向小學教育實踐,融通學術性、師范性、職業性

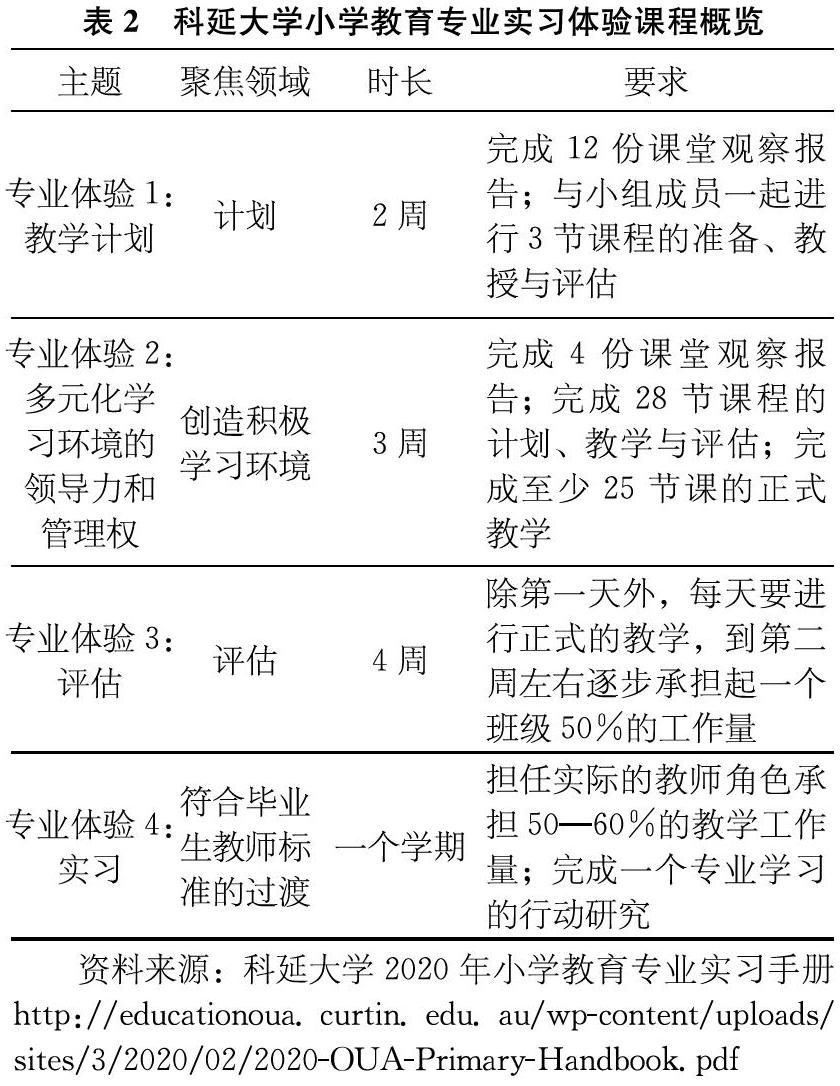

教育教學理論只有在實踐情境中才具有生命力,教育專業知識與學科知識為師范生打下良好的基礎,而教育實習則可以促進師范生專業能力與專業品質的雙重提升與整合。澳大利亞對于小學全科教師的實習尤為注重且頗具特色。以科延大學為例,實習分為四個階段與主題,分別為“教學計劃”、“創建積極學習環境”、“評估”、“初任教師的過渡”。

在整個實習過程中,澳大利亞是如何進行三性的整合呢?首先體現在內容上,學生在教學實習專題中,需要承擔實際50%-60%的工作量同時需完成一個專業學習的行動研究,使教育實習與早期學校的技能傳授區別開來,師范生要利用自己所學的理論知識加上現在所處的實際情境挖掘身邊可利用的資源進行研究,通過行動研究將三類知識綜合運用。其次體現在學生的反思性實踐上。師范生在進行教學之后要進行反思并完成報告。如“我的教學策略有效嗎?”“下一次我會……下一次我不會……”“如何更有效的處理教與學的原則?”等等[20]。反思性實踐要求教師能夠對自己的教學進行批判性的思考,強調教師的主體性與教學情境的自主建構。涉及到了教師各方面的素質,既包括知識也包括情感、態度、價值觀在內的非智力方面的要求。此外,值得一提的是,澳大利亞的教育學院對實習具有硬性的要求。小學教育專業的師范生必須通過教育實習考核(包括實踐指導老師與高校教師的共同評價)才能畢業。

在經過持續不斷的發展和整合后,澳大利亞小學全科教師職前也呈現出一定的效果。在AITSL公布的2019教師教育調查報告中,結果顯示:在就業率方面,2017年,教師教育畢業生總體就業率達到94%,全日制就業率達到83%[2]。這顯著高于其它專業的總體就業率(87%)和全職就業率(72%)的應屆畢業生。在學生對課程的評價方面,80%的學生對于大學所提供的教師教育課程感到滿意。對于雇主而言,87%雇主對本科畢業生整體質量感到滿意,95%的雇主認為職前教育讓教師從業做好了知識與技能方面的準備。

四、結語

澳大利亞全科教師的培養歷程與其社會發展與國家需求緊密相關的。我國的小學全科教師培養源于解決農村師資問題現實需要,在目前追求卓越的政策導向下,一些師范院校開始產生搖擺。“應時之需”與“追求卓越”、“博”與“專”其實是假命題。在新時代背景下,由于小學教育的基礎性與綜合性,需要所有的小學全科教師具備核心素養——對學科知識的掌握,用兒童能夠理解的方式,結合兒童自身的興趣和經驗將學科知識呈現出來,持續進行自身專業發展的能力,即學術性、師范性、職業性三者的兼備。如何在職前進行三性兼備的小學全科教師的培養,澳大利亞為我們提供了一定的參考。在課程設置方面,加強外部結構之間的整合,以及以主題為中心,整合學科內容;在實習方面,注重學生的反思性實踐,實習與行動研究相結合。除了整合之外,還要加強學習內容的開放性,吸收最新的教育理論以及受到廣泛關注的教育問題,使職前教育與基礎教育現實相契合。值得我們持續關注的是,小學全科教師的培養不僅僅局限于職前,我國還需要關注與職前培養相匹配的教師資格證與教師公招。目前這兩類考試依舊是分科進行,如果考核的指揮棒依舊指向分科,那卓越全科教師職前培養效果將會大打折扣。

參考文獻:

[1][14]雷曉春.澳大利亞師范教育[M].廣州:廣東高等教育出版社,1991:82.

[2]QueenslandGovernment.A chronology of education in Queensland[EB/OL].http://education.qld.gov.au/library/edhistory/state/chronology/1901.html.2020-02-20.

[3]郭志明.學術課程與專業課程的較量與融合——20世紀美國教師教育課程改革的歷史邏輯[J].教師教育研究,2019,31(04):111-115.

[4]Connell,W.F. & nine others. The Foundations of Education[M]. Sydney: Ian Novak,1962.295.

[5]胡艷,蔡永紅.發達國家中小學教師教育[M].海口:海南出版社,2000:182.

[6][8][9][15]TaniaAspland.Changing Patterns of Teacher Education in Australia [J].Education Research and Perspectives,2006,33(2):140-160.

[7]Martin.The Martin Report[R].Australia:Institute of Applied Economic and Social Research University of Melbourne,1964.

[10][12]崔愛林. 二戰后澳大利亞高等教育政策研究[D].河北大學,2011.

[11][13]Jone Knight,Bob Lingard,Leo Bartlett.Reforming Teacher Education Policy under Labor Governments in Australia 1983~1993 [J].British Journal of Sociology of Education,1994,15(4):35-40.

[16]Schoolscouncil.Australias Teachers:An Agenda for the Next Decade[R].Australia:National Board of Employment, Education and Training,1990.

[17]National Professional Standards for Teachers,february2011[EB/OL].https://www.aitsl.edu.au/teach/standards.2020-02-20

[18]AITSL.Accreditation of Initial Teacher Education Programs in Australia,Standars and Procedures[R].Melbourne:AITSL,2015

[19]The University of Sydney. Arts and Social Sciences Undergraduate Handbook 2020[EB/OL]. http://sydney.edu.au/handbooks/arts/learning_outcomes/education_primary_learning_outcomes.shtml.2020-02-20

[20]CurtinUniversity.Professional Experience Handbook Bachelor of education(Primary Education)[EB/OL]http://educationoua.curtin.edu.au/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/2020-OUA-Primary-Handbook.pdf

[21]AITSL.Initial teacher education: Data report 2019[R].Australia:Australian Institute for Teaching and School Leadership,2019.