江蘇省廿年瀝青路面技術框架與發展路徑

蔣振雄

(江蘇省交通工程建設局,江蘇 南京 210004)

0 引言

改革開放40年,我國交通事業發展日新月異,公路建設實現了跨越式發展。在瀝青路面結構組合以及材料方面進行了大量研究、探索與實踐,促進了高速公路建設水平的提升[1-3]。截至2018年,全國高速公路建設總里程達14.26萬公里,公路建設實現了“量”的極大積累,而站在新時代的發展全局,實現公路建設“質”的進一步飛躍,則成為新時期公路建設目標。

江蘇省高速公路建設歷史已經超過20 a,在瀝青路面建設和使用過程中,有效解決了早期的水損害、反射裂縫發展過快等問題,所采用的典型半剛性基層路面結構總體上應用良好,有效促進了江蘇省高速公路建設水平的提升[4-5]。而隨著國家“交通強國”戰略的提出及“品質工程”打造的需求,社會對高速公路瀝青路面建設質量的要求也越來越高。如何提升道路使用品質,延長瀝青路面使用壽命,成為當前人們所關注的熱點問題。

回顧過往,在江蘇省高速公路建設事業發展過程中,高速公路瀝青路面建設質量和技術水平一直名列全國前茅,并且率先采用改性瀝青等新型路面技術,引領了全國使用風潮[6]。國內某些省份剛提出瀝青路面“8年不大修”的奮斗目標時,江蘇省高速公路瀝青路面已經基本實現10年無大修,十一五期間,江蘇省“十年路面百年橋”的品牌已經叫響全國。

而在新時期,為了響應國家高質量發展的號召,進一步提升瀝青路面建設水平,江蘇省交通工程建設局基于省內以往半剛性基層瀝青路面的成功經驗,結合新時期瀝青路面建設面臨的形勢,于2019年2月23日召開的江蘇省高速公路瀝青路面技術研討會上,提出了“雙十路面百年橋”的建設目標,這一目標的提出,對瀝青路面設計、施工、運營期的質量和技術都提出了高標準的要求,但是如何實現該目標還需進一步進行研究:

其一,對現有道路服役狀態及存在的問題缺乏深入評估與分析。路面在車輛的長期荷載及環境變化的循環作用下,不可避免地出現車轍、開裂等問題,常規主要對路面基本性能和病害狀況進行簡單分析,但是對道路服役狀態、病害特征、破壞機理并未進行深入研究,因此無法對江蘇省高速公路使用效果形成準確的認識,不能全面掌握當前路面存在的問題,從而為未來瀝青路面建設提供優化方向。

其二,當前所提出的“廿年路面”的基本內涵尚不明確。現階段所提出的“廿年路面”概念還較為籠統,并且對于“何為廿年路面”這一核心問題并未作出詳細解釋,即尚未回答“廿年路面”的具體涵義。究其原因在于傳統路面壽命的定義較為模糊,沒有明確定義道路使用壽命的終止狀態,并且對廿年瀝青路面的使用性能和養護方面的要求也并不明晰。

其三,廿年瀝青路面建設缺乏科學明確的技術發展路徑。對瀝青路面結構、材料、設計、施工過程的技術發展需求不清楚,各階段所需要突破的關鍵環節不明確,并且亦不能以一種系統性思維來對不同階段的技術進行聯動發展,開展頂層規劃。

綜上,通過對江蘇省高速公路瀝青路面的服役效果進行深入總結,明確江蘇省現役路面存在的問題;基于此,考慮路面實際使用需求,分別從交通條件、服役狀態等實際需求出發,明確定義廿年瀝青路面內涵;然后以20 a壽命為高速公路瀝青路面建設目標,分別從關鍵控制指標、路面結構優化、材料優化與開發、施工管控以及示范工程等方面系統性進行研究,建立整體研究框架,思考廿年路面實現的技術路徑。

1 我國典型瀝青路面結構發展歷程

改革開放以來,我國高速公路事業不斷發展,瀝青路面建設取得了突出的成就[7-9]。瀝青路面結構發展歷程經歷了4個階段,如圖1所示。

第1階段:1996年以前,在借鑒國外成功經驗以及開展國內前期探索的基礎上,我國早期高速公路路面結構形式為“強基薄面”的半剛性基層瀝青路面,即瀝青層一般較薄,一般為14~15 cm,并且表面瀝青層采用普通瀝青AK型抗滑表層、中面層采用密級配的普通瀝青AC型混合料、下面層大多采用粗粒式瀝青混凝土(LH),而基層則主要為二灰穩定碎石。這一階段瀝青路面質量均較好,并且由于交通軸載較小,路面損壞狀況較少。

第2階段:1996—1999年,我國高速公路建設進入全面發展期,在總結上一階段建設經驗的基礎上,瀝青面層厚度有所增加,約為16 cm,瀝青面層與基層材料類型與上一階段相似。特別的是,該階段開始引入SMA技術。這一階段路面交通軸載相對變重,路面出現了以水損害為主的病害形式。

第3階段:2000—2005年,針對路面普遍存在的水損害問題,在材料設計、結構排水及施工等方面開展大量研究。在這一階段,瀝青面層主要為17~18 cm,且單層改性和雙層改性瀝青層結構被投入使用,表面瀝青層級配和材料設計標準進行調整,而基層則普遍采用水泥穩定碎石。在這一階段路面質量得到顯著提升,水損害問題基本得以解決,但是車轍問題突出。

第4階段:2005年以后,隨著瀝青結構和材料技術的不斷發展,針對瀝青路面車轍問題,改性瀝青和SMA技術得到廣泛應用。并且針對路面裂縫問題,進一步對瀝青面層進行加厚,江蘇、山東等省份開展柔性基層以及組合式基層研究。

圖1 我國典型瀝青路面結構發展歷程

2 江蘇省瀝青路面建設現狀分析

2.1 總體情況

自20世紀90年代以來,江蘇省的高速公路建設取得了巨大的成就。截止到2018年底,江蘇省高速公路通車總里程達4 748 km,高速公路密度居全國第一,通車總里程居全國前列,如圖2所示。在20多年的建設發展過程中,主要采用半剛性基層瀝青路面作為路面結構形式,積累了大量的成功經驗。其中,基層結構類型由“二灰碎石-普通水穩碎石-抗裂水穩碎石”逐步優化,并且近年來也在組合式基層瀝青路面結構方面做了一些探索與實踐,如表1所示。從整體路況來看,路面平均技術狀況指數(MQI)在96以上,道路技術狀況優良率達100%,性能變化較為穩定,如圖3所示。

圖2 江蘇省高速公路歷年通車里程變化

2.2 當前瀝青路面建設所面臨的形勢

回顧我國高速公路的使用狀態,在建設發展過程中,公路建設取得了很大的成就,但是現役路面建設仍存在如下問題,對路面耐久性、服務水平產生不利影響,需進一步完善[10]:

(1)瀝青路面使用性能有待提升

當前路面的車轍問題持續存在,半剛性基層反射裂縫較為密集,路表抗滑性能存在下降趨勢,并且結構內部層間粘結不良,如圖4所示。

表1 不同基層類型典型高速公路

圖3 江蘇省高速公路路面性能狀況

圖4 瀝青路面使用性能狀況

(2)現有的瀝青路面設計理論與方法不夠健全

我國瀝青路面設計壽命總體上是從結構層疲勞角度進行定義,但是當到達設計使用壽命末期,各結構層出現全面破壞的情況仍非常少見,一般主要是瀝青面層的功能性損壞和基層的反射裂縫,因此,設計壽命與實際使用壽命并不匹配。

(3)材料性能與路面實際需求匹配性有待提升

目前,我國在材料優化設計方面做了大量工作,但是路面結構層材料性能與實際層位需求的匹配性尚不夠明確,并且所優化設計的材料性能無法滿足路面結構的功能需求。

(4)道路原材料質量波動性增加

瀝青、集料等原材料質量受到加工工藝、材料來源、管理機制、市場體制等多方面因素的影響,在不同程度上對瀝青混合料性能造成影響。

(5)信息化技術有待高效應用

缺乏對原材料、生產、管理(質量、安全、進度)等路面建設全過程的精細化把控,智能化和信息化管理技術有待提升和推廣。

3 廿年瀝青路面定義

3.1 概念

通過對AASHTO指南、法國LCPC、國內幾個版本的設計規范進行調研[11-13],分析國內外瀝青路面“壽命”定義,并且參考長壽命瀝青路面的概念[14],考慮我國瀝青路面的設計需求,對廿年瀝青路面進行定義:在規定交通條件下,通過科學的設計、施工和運營,在設計年限(20 a)內保持良好的服役狀態,15 a無大修,僅需根據表面層損壞狀況進行周期性修復而基層保持穩定的瀝青路面。

3.2 內涵

在總費用上,初期建設費用相對較高,日常養護費用較少,總費用效益比最大;

在設計年限上,至少使用20 a,減少了重建的幾率;

在損壞模式上,路面的損壞只發生在表層,如表面開裂,小車轍等,不存在結構性破壞;

在養護維修上,只需日常養護,不需進行結構性大修。

3.3 設計理念

圖6 廿年瀝青路面關鍵技術研究框架

基于變壽命設計理念[15],考慮不同結構層的功能及維修難易程度,進行路面結構層自上而下設計壽命遞增的設計,如圖5所示。上面層的設計壽命為15 a,中下面層的設計壽命為20 a,基層設計壽命為30~40 a,而路基設計壽命應按永久性路基考慮。在整個路面壽命周期內,路面翻修次數從上至下逐漸減少,而非現行等壽命設計理念所設定的路面使用末期各結構層同時損壞、翻修。而且中面層通過材料與結構的優化設計,施工質量的精細化管理,其使用壽命達到20 a是完全可行的。

圖5 廿年瀝青路面設計理念

4 廿年瀝青路面技術框架

采用理論分析、現場檢測、室內試驗、模型搭建、工程應用、跟蹤反饋等綜合性手段,并始終堅持調研→評價→理論分析→實踐→分析論證與調整→再實踐的基本思路,形成如圖6所示的技術框架。

5 廿年瀝青路面發展路徑

廿年瀝青路面關鍵技術研究直接關聯新時期高速公路瀝青路面建設的高質量發展,對高速公路瀝青路面管理、設計、施工、養護等各個方面均有著重大指導意義和實際影響,是一個涉及理論依據、結構組合、路面材料、施工技術、工程應用等多方面的系統性問題,有必要分階段分方向的開展研究。

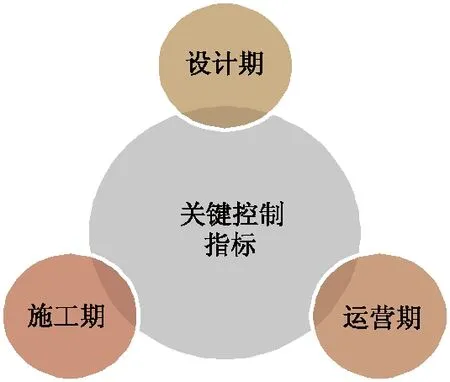

(1)關鍵控制指標

在當前階段,最為緊迫的是要對“廿年路面”關鍵技術研究進行頂層設計,基于廿年路面基本內涵,理清路面設計期、施工期和運營期養護等不同階段的需求及關鍵指標,從而形成總體技術路線,為“廿年瀝青”研究奠定基礎,如圖7所示。

圖7 關鍵控制指標

(2)路面結構組合

結合當前半剛性基層瀝青路面的使用經驗,考慮路面固有的技術缺陷[16-18],對現有強基薄面式的路面結構組合進行優化設計,并對組合式基層、強基全柔性基層等新型路面結構組合進行探索。

圖8 路面結構組合

(3)原材料管控與適應

考慮加工工藝、材料來源、管理機制、市場體制等因素影響,瀝青、集料等原材料質量不可避免的產生波動性,一方面需對原材料質量進行系統管控,另一方面要對原材料質量波動條件下的混合料性能保障技術亟需開展研究,開發高兼容性瀝青混合料設計方法。

(4)混合料性能提升

如圖9所示,考慮結構與功能的匹配性,基于“抗車轍、抗開裂、抗疲勞”性能優化需求,設計開發復合高模量、巖瀝青復合改性、超吸水樹脂基層、裂縫阻斷層等高性能材料,并且考慮面向未來優化使用的需求,推薦適用的瀝青路面結構與材料。

圖9 材料性能提升

(5)精細化施工管控

瀝青路面施工過程中有效監控與決策是高質量路面形成的關鍵。而隨著物聯網技術的發展,瀝青路面施工質量控制技術也在向智能化方向發展,從施工信息化和道路3D施工的角度出發,開展精細化施工質量管控技術研究,開發瀝青路面施工過程高效動態監控技術,創建瀝青路面智能信息管控平臺,實現瀝青路面養護管控動態化、互動化、智能化,如圖10所示。

圖10 施工過程高效動態監控平臺

(6)示范工程

基于廿年路面關鍵技術的確定,開展示范工程實施,并對混合料投料、拌和、運輸、攤鋪、碾壓等過程中的工藝參數控制,進行施工工藝進行研究。并進行工后追蹤觀測,進一步進行驗證及優化。

6 結論

基于高速公路瀝青路面建設高質量發展的需求,闡述了我國瀝青路面結構發展的四階段特征,并總結了江蘇省半剛性基層瀝青的建設經驗及現有瀝青路面建設所面臨的形勢,然后提出了以20 a壽命高速公路瀝青路面為目標,進一步圍繞基本內涵、關鍵控制指標、路面結構優化、材料優化與開發、施工管控以及示范工程等方面開展研究思路,建立江蘇省廿年瀝青路面技術框架,并對發展路徑進行思考。廿年瀝青路面的研究,對提高瀝青路面建設水平,保障路面建設質量,具有重要的指導意義。