李葉青:帶水泥“跨界”

龐貝 張力峰

他們是大國崛起的脊梁

他們是中國創新的先鋒

他們來自代表各行各業的科學家和基層科技工作者

我們用鏡頭和筆墨? 立題記事

在《大國先鋒》

講他們動人的中國故事

看他們為之付出的不凡成就——

李葉青,華新水泥股份有限公司總裁兼技術中心主任,享受國務院特殊津貼專家,硅酸鹽國家重點實驗室學術委員,武漢理工大學產學研合作特聘首席專家,入選國家百千萬人才工程。在水泥工業技術、產品、裝備、工程、新材料及可替代原燃料等領域,先后主持完成了國家“863”、“973”重點科技攻關和省部級科技攻關項目20余項,主持并榮獲國家科技進步二等獎2項、省部級科技進步一等獎5項;主持制定國家標準4項,獲授權發明專利36件,獲重大科技成果21項,發表科研論文50余篇,被公認為我國水泥產業技術進步及產業化的領軍人物。

提起水泥,你想到什么?

顏色灰撲撲、使用揚塵多?

高污染、高能耗、落后產能代言者?

的確,混凝土是人類最大宗的建筑材料,水泥作為保持混凝土性能的核心產品,每生產一噸會消耗1噸石灰石、100公斤煤、80度電,同時排放0.7噸二氧化碳和大量的二氧化硫、粉塵等有害氣體和顆粒。到2016年,我國全年水泥生產量達到了24億噸,達到了世界總產量的60%。

不過,事情正在起變化。水泥這種灰色物質,正由于李葉青和華新人的努力,開啟“跨界”之旅。

在李葉青和華新人的努力之下,水泥將會成為前段時間因分類難題而刷屏朋友圈、讓你頭疼的垃圾的歸宿之一。

“水泥不應該是‘污染的代名詞,華新也要讓‘美好的世界從我們開始。”李葉青誓言。

他是怎樣帶水泥由“灰”變“綠”,從污染代言到環保先鋒的?

技術革新,讓老企業煥發新生機

華新水泥是我國水泥工業的搖籃。上世紀50年代,毛主席曾將華新譽為“遠東第一”,她為新中國的社會經濟發展作出了巨大貢獻。

1987年,李葉青23歲,來到華新當了一名技術員。

李葉青到華新時,這個曾經無限榮耀的水泥界“共和國長子”,卻在近四十年的時間里停止了成長,產量始終徘徊在年產一百萬噸的水平,企業影響力也跌至歷史低谷。

深入車間、工段、班組,李葉青很快便熟悉了水泥生產、工藝、設備、銷售等環節,迅速成長為一名技術骨干。

他發現:當時華新70%以上的設備仍在超期服役,不僅生產能力達到極限,而且能耗高,效率低,污染重。

他坐不住了。他多次呼吁:“再不創新、再不發展,華新將被市場無情淘汰。”

1993年初,憑著工作中展露的激情和智慧,年僅29歲,李葉青就任華新副總經理,主管技術改造與擴建發展工作。

這一年,滿載著華新人希望的4號窯正式破土動工,李葉青任總指揮。

日產2000噸水泥熟料的4號窯,引進的是當時具有國際先進水平的干法生產線,這對華新人來說是個新概念。

李葉青帶領技術人員盯緊施工圖、吃住在工地,想方設法消化吸收。

為了加快進度,他與技術人員自主開發計算機軟件,將計劃、資金、材料、統計、設備等納入管理網絡。此外,他還力主組建公司設備安裝隊伍,逐步獨立完成有關項目。

1994年12月,4號窯建成試車成功,比國家計委核定的工期縮短近半年,比同等規模項目節省投資2億多元。

4號窯成了華新發展史上的一個里程碑。國內外水泥專家說:“這是一個了不起的技改奇跡。”李葉青本人也因此被評為省“八五”重點建設標兵。

上世紀90年代初,隨著三峽工程被列入我國國民經濟和社會發展規劃以及上海浦東大開發的進程加快,一個依托沿江、沿海的經濟帶正快速成型。面對千載難逢的發展機遇,李葉青建議建設華新5號窯。

支持者眾,反對的意見也不少。為此,李葉青拿出了詳細的工程可行性研究報告。

1996年4月,華新職代會表決通過,明確把日產4000噸水泥熟料的5號窯作為企業發展重點。

1999年2月,5號窯一次點火成功,比國家經貿委核定的30個月工期提前14個月,節省投資3.8億元,創造國內同行業中工期最短、投資最省、技術裝備最先進、實際生產能力最佳等多項之最,被國家建材局認定為水泥工業技術進步的樣板工程。

5號窯的建成投產,不僅使華新的生產規模和技術裝備水平再次躍居國內前列,而且使華新形成了一套完善的技術創新機制,培養和鍛煉了一支能打硬仗的隊伍,為華新的快速發展奠定了基礎。

勇挑重擔,創新成果提升企業核心競爭力

技術革新成功了,能效提高了,污染下降了。但是,新技術始終是“拿來”的,這成了李葉青的一塊“心病”。

為了給企業打造一個能夠提供持續創新動力和成果的平臺,1997年,李葉青主持創建了華新技術中心,并擔任主任。

在“創新驅動發展,超越引領行業前沿”的理念指引下,華新逐步建立了一整套完善的技術創新體系,培養了大批創新人才。中心1998年被認定為省級技術中心,2012年升格為國家級企業技術中心。

中心成立22年來,李葉青主持實施和完成了華新所有重大技術創新項目。與研發人員共同分析、研討、解決技術難題,極大地調動了員工的積極性和創造性,取得了豐碩的成果。

在新型干法生產線項目建設中,他率研發人員自主設計、制造和安裝新型干法生產線,使設備國產化率達到了100%。

2005年2月25日,完全依靠自身力量設計制造的國際最大風掃原料磨在華新武穴水泥有限公司日產6000噸水泥熟料生產線正式落位安裝。經過生產實踐,這臺直徑6米、長12米、重達487噸的生料磨具有運轉率高、能耗低、故障少、產能大等特點。與該磨機同時交付使用的還有一臺Φ5M×15M水泥磨和兩臺選粉機,均創國內之最。

目前,華新是國內行業唯一能自主設計、制造和安裝國內最大萬噸水泥干法生產線整套主機設備的企業;享有水泥窯、磨、篦冷機等系列技術專利30多項;在大型球磨、立式輥磨、高效選粉機、篦冷機制造技術方面處于國際領先水平。

這些不僅表明華新已掌握領先同行的核心技術優勢,也讓公司在水泥制造之外躋身于中國一流水泥機械制造企業行列。

不忘初心,“水泥搖籃”到“環保先鋒”蝶變

2001年,國家863計劃項目提出水泥的低環境負荷化方向。

針對我國水泥工業亟需擺脫關鍵裝置和技術需引進、資源和能源消耗量大、環境污染嚴重、粗放式使用混合材料造成水泥性能劣化的現況,李葉青帶領研發團隊集智攻關。

在不懈努力下,終于攻克了新型分解-預燒爐結構設計及制造、新增預燒爐與現有預熱分解窯系統工藝匹配及熱工參數優化、與新工藝相適應的熟料形成機理和結皮堵塞機理及解決方法、高灰分無煙煤的強化燃燒理論和技術、不同品質的工業廢渣表面改性與激發技術等技術難關,取得了一系列具有自主知識產權的水泥低環境負荷化成套技術與裝備核心技術群。

這些先進技術,陸續在湖北、云南、湖南、四川、河南等地和塔吉克、柬埔寨、蒙古等國的20多條生產線上成功推廣應用,取得顯著經濟效益和社會效益,累計實現產值370.6億元。

示范生產線顯示,該集成技術群可實現石灰石消耗降低20%,水泥生產綜合能耗降低20%;CO2等排放減少15%以上;固體廢棄物的處理量增加20%以上。

經專家鑒定,該系列成果整體達國際先進水平,其中窯單位容積產量、單位熟料熱耗和NOX排放量和普適性抗硫水泥等均居國際領先水平。實現了水泥行業資源、能源消耗和環境污染排放最低化,高效利用工業廢渣并大幅提高產品性能,促進了我國水泥低環境負荷化成套技術與裝備跨越式發展,有力支撐著新型干法水泥生產技術進步和我國水泥工業可持續發展。獲國家科技進步二等獎1項、省部級科技進步一等獎2項,獲授權發明專利3項,重大科技成果11項。

污染雖然降低了,但是水泥“灰色”的基底沒變。

讓“灰色”水泥轉型為“綠色”水泥,讓美麗家園保持山青水秀天藍,既是李葉青30多年前的初心,也是他作為一名科技工作者的責任擔當。

如何轉變?

李葉青將目光放在了垃圾的再生利用上。

與普通人的眼光不一樣,華新人將垃圾看作最具開發潛力永不枯竭的“城市礦藏”。

我國668座城市,目前有2/3被垃圾環帶所包圍,形成了觸目驚心的“垃圾圍城”。垃圾累積堆存量逐年增加,侵占了大量土地的同時形成嚴重的二次污染,城鄉生態環境正在迅速惡化。焚燒、填埋或用其它手段,已經無法解決日益增長的垃圾量。

實現垃圾資源化利用,讓大量城市生活垃圾得到安全、無害化處置,既是緊迫的任務,也是對科技創新工作者的考驗。

但談何容易。

利用生產水泥回轉窯燒成系統高溫、長流程與堿性環境特點協同處置固廢技術,不僅無害化環保效果好,而且可將固廢預處理的衍生燃料(簡稱RDF)和灰渣用作水泥生產燃原料。該技術已成為當今世界水泥生產和固廢處置技術的重要創新發展方向,也是實現我國“十三五”水泥產業戰略轉型升級的重點發展方向。但在我國推廣,面臨以下技術瓶頸:

我國固體廢棄物多為原生混合態,成分復雜且波動大、含水率高,制成達到國外水泥窯處置標準的RDF (含水率<20%、尺寸<20mm、熱值穩定)技術難度大、成本高;

目前國內外日處理廢棄物生產線最大規模為350噸,與我國大多城市需求處置量極不匹配;

需解決處理過程中伴隨氣、液、固有害物產生和排放,對環境污染以及處理成本等問題。

2007年,李葉青帶領團隊針對我國固廢特性,開始了研發和實踐。

十年磨劍,終有所成:

他們首創出水泥窯協同處置大替代率衍生燃料(RDF)系統裝備與穩定控制技術,實現RDF對煤替代率超過50%。使RDF入爐含水率限制由20%擴至30%;RDF的3D尺度上限由30mm擴到80mm;非SNCR的水泥窯減氮率由30%提升至80%,CO2減排率由8%上升到37%;5000t/d熟料生產線每天可處置1500噸原生垃圾和500噸污泥。

開發了超大規模生活垃圾生態化預處理與RDF制備技術,顯著提高了衍生燃料的選取效率和環保排放水平。通過技術的集成,形成世界最大規模日處理1000噸生活垃圾生態化預處理與高品質RDF制備技術。

設計出協同處置過程有害排放物的全程高環保標準系列消解技術。水泥窯煙氣、二噁英以及廢氣廢水等排放水平優于國家環保標準,大幅度提升了垃圾無害化處置水平。

集成了多種固廢生態化預處理和水泥窯協同處置系列技術。針對生活垃圾、市政污泥、有機污染土、工業危廢、水面漂浮物等多種固廢不同理化特性,開發出分類固廢生態化預處理技術,并與水泥生產相結合,構成水泥窯協同處置系列技術,實現固廢100%無害資源化利用。

這一系列成果達到國際先進水平,獲省部級科技進步一等獎1項。并獲授權發明專利28件,獲重大科技成果6項,獲授權軟件著作權1項,主持制定《GB30760-2014 水泥窯協同處置固定廢物技術規范》等國家標準4項。

2017年1月9日,華新“水泥窯高效生態化協同處置固體廢棄物成套技術與應用”榮獲國家科學技術進步獎二等獎,成為水泥行業在水泥窯協同處置領域唯一獲獎單位。

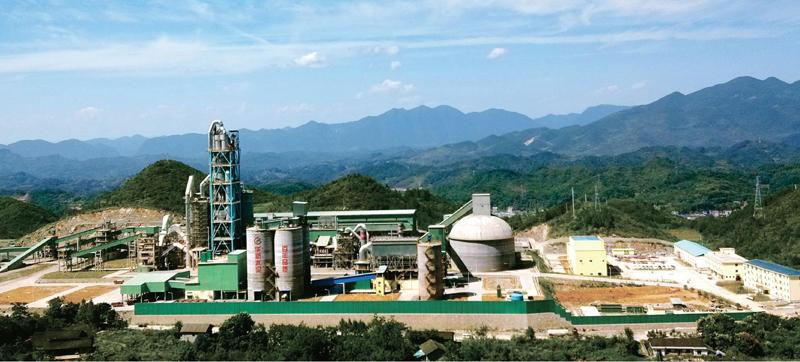

目前,華新水泥在湖北、湖南、重慶、廣東、河南、云南、四川等省市運行和在建的環保工廠共計46家,年處置各類廢棄物能力超過550萬噸。

截至目前,華新水泥已安全生態化處置生活垃圾714.85萬噸、市政污泥255.25余萬噸、三峽庫區水面垃圾漂浮物73.54萬立方米、危險廢棄物13.13萬噸、污染土77萬噸,修復城市毒地上千畝,年生活垃圾處置量已占全國水泥窯協同處置總量的61%以上,取得的直接和間接經濟效益超百億。

水泥工業是當前我國產能過剩程度最嚴重的行業之一,但水泥仍然是國家經濟發展必不可少的剛需產品,未來需求體量巨大。

以上所述技術的應用實現了“環境效益、社會效益和經濟效益”三統一,將高能耗、高排放、高資源消耗的三高水泥企業轉變為“以解決社會環境問題”為核心的環保服務商,帶動了水泥行業綠色轉型升級、創新發展,為水泥這種傳統原材料產業向環保功能產業轉型提供了方向、途徑和技術支撐,是世界水泥工業的一次技術革命,意義重大。

華新水泥在實現自身從“水泥搖籃”到“環保先鋒”跨界轉型的同時,也為全國廢棄物處理、生態文明建設提供了切實可行的解決方案。

作為一名親歷中國水泥30年發展歷程的從業者,李葉青深知,水泥的綠色發展之路還任重道遠。他表示,“今后,華新將變身為一家集環保處置、建筑材料供應的企業,在幫助社會解決環境問題的同時,生產出高質量、高技術的建材產品,為社會提供雙重服務!”

這既是個新的夢想,也是一種新的使命,將激勵著他和華新人一如既往地在技術創新之路執著前行、向著更高目標邁進!