會館拾珠

我們或許在不經(jīng)意間打翻了一個玉盤,盤子中的諸多寶珠灑落滿地,有的不知滾落何處?如今散落于京城的老北京會館,正如這盤中的無數(shù)寶珠,它們經(jīng)歷百年,伴城市腳步前行。有的因被賦予新的功用,而得以再現(xiàn)青春,延續(xù)歷史記憶,抒寫新的京城故事;有的則隱藏鬧市,與百姓的五味生活為伴,見證胡同光陰。還有的已經(jīng)告別人們的視野,僅在資料中露面,就連記憶中也越發(fā)淡漠。

據(jù)資料,截止到清朝末年,北京南城曾經(jīng)分布著460余座會館。蕭振鳴老師另辟蹊徑將魯迅在北京的足跡貫穿于會館歷史,讓我們以另外一個視角欣賞這些寶珠別樣的光芒。為了讓此篇文章與讀者更為親近,讓這些文字所記錄的故事更具現(xiàn)實意義。作為編輯,我用了數(shù)天時間,查找資料,追根溯源,并借助現(xiàn)代電子地圖為文中的會館們劃定“藏身之處”,在前期準(zhǔn)備就緒后,我開始了尋覓這些遺落的“寶珠”之路,當(dāng)天北京迎來了特別有氣勢的一場雪。

同樣的“半截”不同的命運

紹興會館是我的第一站,在事先的資料查閱過程中,菜市口地鐵以南再往西——南半截胡同的名字映入眼簾。下了地鐵,手機地圖引導(dǎo)我從天景胡同穿行。剛一進胡同,一種“新胡同”的氣息格外明顯。所謂的新胡同,源自近年來首都加大環(huán)境建設(shè)力度,對老胡同進行的修建工作。青磚鋪地、保安巡邏、老墻修葺一新……道路起始還特意在路面以石刻形式表明胡同身份,與一些單純在胡同墻面貼磚的裝飾方式相比,看得出此處改造者的用心良苦。

天景胡同往西穿出,便到了南半截胡同,同樣的改造風(fēng)格,胡同中的故事或許剛剛被“剃過頭”,顯得格外精神。最欣慰的是,這里的胡同改造盡量保留了宅院原有大門,并非一律以紅油漆加以蓋之,尊重所帶來的便是各有特色的北京風(fēng)韻。

伴著一路欣賞,更對即將謀面的紹興會館擁有了憧憬。鐵門、圍擋……止步于會館門前,雖然之前看過此處的不少老照片,此時的它與以前相比失去了不少老味兒,就連石墩也僅僅剩下一邊,而僅存的殘軀貌似也因之前裝置鐵門,受傷嚴重。但我并沒有失望反而欣喜,因為眼前的一切預(yù)示著新生的氣息。

左:紹興會館門墩殘破嚴重

右:北半截胡同僅存瀏陽會館

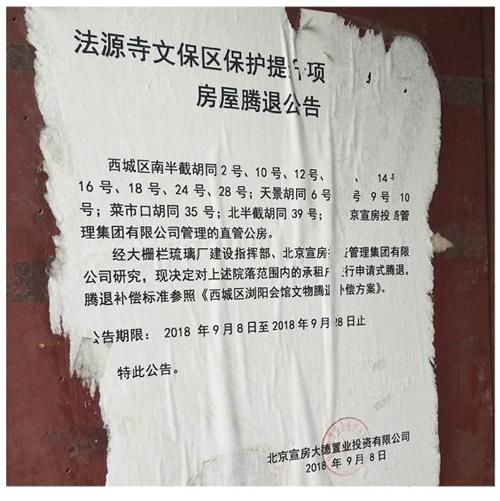

然而,在接下來尋訪北半截胡同時,居民無奈攤開的雙手,已經(jīng)告訴了我全部答案。一位大哥聽我提起往事,拉著我指引曾經(jīng)的北半截胡同的具體位置,原來南半截胡同的東北方向便是故地,現(xiàn)在早已成為現(xiàn)代時尚的寫字樓群。在大哥的指引下,找到了北半截胡同殘存的幾戶人家,居然剛剛與我擦肩而過,不起眼的門牌與碩大的“騰退通稿”形成了極大反差。

民居上的公告也在訴說著胡同過往

我深知歷史的車輪,必定會帶走一些東西,并留下一些,沒有一成不變的格局與環(huán)境,一浪接一浪的遞進,才是真正發(fā)展的狀態(tài)。然而,當(dāng)滿懷著期盼,尋找下一目標(biāo)又無功而返,甚至看著滿目殘破的時候,心中的低落和猶如失去老友一般的沮喪,仍舊讓我數(shù)次含淚。

去與不去你仍在這里

在接下來的會館尋訪過程中,這樣的沖擊相伴而來,不但是視覺上的,更有情感上的。

例如一些會館早已淹沒在樓宇商圈之內(nèi),連曾經(jīng)的胡同已然無處可尋,回想起來,自己其實在它們的“有生之年”還屢次路過甚至置身其中,卻在當(dāng)時并不知那些老房子曾經(jīng)的過往。再如鐵門胡同及教佳胡同,這里也曾經(jīng)擁有過會館,但曾經(jīng)的胡同早已失去“半壁河山”,甚至僅剩下可憐的一小段兒。我也曾走進院落,敲開胡同人家的大門,可大家給予我的統(tǒng)一答案均是從來不知,其實這里的“北京土著”已經(jīng)很少了,能夠找到一兩位上了歲數(shù)的“京腔京韻”都很難。

好在,對于這些老房子的記憶或多或少還殘存于整日陪伴的人們心中。

大荔會館已成重點低洼院落

紅線胡同是一條風(fēng)貌保存相對良好的胡同,為了探訪郢中會館,我來到這里。之前的資料里只有街區(qū)信息,并沒有具體門牌號碼,所以只能邊打聽邊尋找。正好胡同中有一個居委會,相信這里應(yīng)該會給出答案。然而結(jié)果并不樂觀,雖然居委會的工作人員非常熱情,還幫我找周圍上了歲數(shù)的同事打聽,但還是一無所獲。剛出居委會大門,一位上了歲數(shù)的老爺子正坐在太陽地兒,上前打聽方知結(jié)果,原來會館舊址就在居委會的斜對面。朱漆大門顯得格外氣派,但走進院落,各種大小平房見縫插針,順著如“八道灣”一般的夾道前行,可以感受到曾經(jīng)這里院落的縱深之長。

紅線胡同獲得的先進經(jīng)驗,同樣被用到了鐵鳥胡同里。遛狗的大爺、買菜的大媽對我此行的目的都產(chǎn)生了濃厚的興趣,雖然對自家胡同曾經(jīng)的會館并不非常了解,但如數(shù)家珍一般為我介紹起附近的幾大會館和《京報》館等舊址。就在大家聊得正熱鬧,一位剛下班的大哥為我揭開了謎底,為我確定了大荔會館的準(zhǔn)確位置。如今的大荔會館雖然同樣成為了大雜院,供居民居住,但看著鋪就整齊的滲水磚,以及整潔的院落環(huán)境,相信居民們的生活環(huán)境得到了日益改善。

僅存一面的教佳胡同

在此次尋訪的過程中,很多古老的會館舊址并沒有明顯的標(biāo)志,我想這與其如今所能夠帶來的文物價值有著直接關(guān)系,價值早已成為民居,或許也就只能剩下一個“曾經(jīng)”而已。但正是這些古街舊巷的老居民,用實際行動以及在他們眼中閃爍的或是興奮、或是無奈、或是回味的信息,告訴了我一句話——去與不去,你仍在這里。

我想,這些建筑物所承載的不僅僅是文化和歷史,同樣還有附近居民與其世代相伴的情感記憶,這同樣是它們的價值所在,是一份城市生活的印跡,更是濃縮人情味道的點滴積累,如年輪一般譜寫著胡同、城市的故事。

左:希望日后的番禺會館能夠擁有一個像樣的大門右:番禺會館附近便是東莞會館

眾人拾珠共品來路

尋訪全浙會館的波折最大,通過網(wǎng)絡(luò)尋找資料,南橫東街、下斜街、教子胡同、長椿街……各種解答不但擾亂了我的腦子,更讓我的腿腳受了不少勞累。

在探訪過上斜街的番禺會館后,偶然還在附近發(fā)現(xiàn)了大門非常氣派的東莞會館,一位老先生帶著剛下幼兒園的小孫女在門口玩雪,猛然讓我想到了“傳承”二字。雖然當(dāng)時已經(jīng)是日落時分,還是想一鼓作氣將最后一處全浙會館找到。手機導(dǎo)航首先把我?guī)У搅碎L椿街路西的一個小區(qū)中,通過對周圍的觀察,發(fā)現(xiàn)之前的資料有誤。而后在一份有關(guān)北京拆遷的資料中發(fā)現(xiàn),原來全浙會館在菜市口以南的大吉巷,索性返回來時方向,但在對附近居民的調(diào)查中才發(fā)現(xiàn),這一文字信息也存在誤差。此時腿肚子已經(jīng)累得“轉(zhuǎn)筋”,再次查詢資料,第三種答案映入眼簾,居然也有位于下斜街的說法,一不做二不休,索性再由東邊重返西邊。

依據(jù)資料,我在下斜街尋找到一處院落,走進院子,發(fā)現(xiàn)其中被小飯館的鍋盆碗灶所填滿,正在疑惑之時,一位住戶前來“支援”,結(jié)果通過他的回憶,此處仍舊并非全浙會館所在地。

好在還有很多對這座城市的記憶充滿興趣,為讓這些“寶珠”的璀璨更久留存而努力的朋友。微信朋友圈、老北京文化群、專業(yè)論壇平臺……在大家伙的集思廣益之中,我終于確定了全浙會館的準(zhǔn)確地址,而且還收到了朋友們發(fā)來的照片等珍貴資料。

翻看著朋友們發(fā)來的留言、提供的信息,除了一種感動,還通過回味這段經(jīng)歷得來了不少反思。作為記錄城市歷史的參與者,我們很多時候會通過尋找資料、借鑒文字圖片等信息完善文章,這便對資料信息的準(zhǔn)確性提出了要求。對于城市的感情無可置疑,但在付出感情撰寫文章的同時,更需要一種認真甚至較真的態(tài)度,否則貌似不起眼的誤差,說不準(zhǔn)會為日后的人們帶來多少紛擾。這也讓我深感北京文化工作者的任重道遠,以及自身工作的如履薄冰,杜絕“以訛傳訛”才能對得起這座城市。

尋訪的過程中,我也很欣喜地發(fā)現(xiàn),如紹興會館、番禺會館等舊址已經(jīng)開始進行騰退工作,緊鄰教佳胡同的秦良玉屯兵處同樣正在得到整修,相信這些承載著北京記憶的故地,將會逐漸以新的面貌呈現(xiàn)在世人面前。

2019年末,一則關(guān)于會館的消息讓人欣慰:位于騾馬市大街51號的福州新館再次敞開大門。新館建于2018年,由北京市政府研究確定修繕保護,將其開辟為北京市禁毒教育基地……無論這些“寶珠”如今的境況如何,它們所留給這座城市以及人們的,都將會是彌足珍貴的記憶,這座城市中的每個人或許都在手捧著玉盤。

(編輯·郎永)

33217829@qq.com