大理喜洲放慢的時光

邱妍

晴空下的洱海

帶著一份尋找世外桃源的向往,很多人來到云南,來到大理。瓦藍瓦藍的天空,白云舒卷,那顏色的高飽和度像是畫出來的一樣。古村落里那些白墻黛瓦的白族建筑,每一座都有著精致的彩繪。藍白圖案的傳統(tǒng)扎染,暈染著古老智慧的顏色。于是,很多人選擇租下一間院落,開一間民宿,或是打理一家小店,每天對著蒼山洱海,伴著悠悠時光,享一番歲月靜好。在大理,那放慢的時光,承載了很多人理想的生活。

古鎮(zhèn)里的白族生活

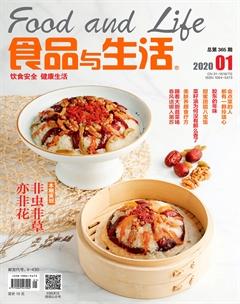

大理古城的各色傳統(tǒng)美食

從昆明出發(fā)到大理的那一天,趕上昆明降溫,還飄起了小雨,然而乘坐了兩小時高鐵到大理后,驚訝于這里依舊暖意如春。碧空如洗,陽光將蒼山洱海的顏色映襯得令人分外愉悅。送我去酒店的司機是一位20 多歲的大理白族青年,他曾一個人駕車走遍了云南、西藏、四川、青海……他說來大理最值得感受的不是景點,而是大理的生活。用徒步登山的方式爬蒼山,看天空白云,看大地洱海,喜洲古鎮(zhèn)里喝喝茶,嘗嘗美食,這就是最好的。

白族的百年老宅改造成的天谷喜院

不是每個白族人都像他這般自由,但大部分人都有著休閑的節(jié)奏。也許走在大理市內(nèi),你還不會感覺那么明顯,而沿著蒼山洱海間的大麗線來到喜洲古鎮(zhèn),你就會深深感受到這種悠閑的生活方式是多么令人喜歡。

喜洲,約85% 的居民都是白族。一進古鎮(zhèn),你就會看到特色鮮明的白族住宅群落,白墻黛瓦、彩繪飛檐,干凈整齊地排列在路邊,充滿了藝術(shù)感。大多數(shù)人家的房子會朝東修一面照壁,畫上彩繪,寫上家訓,既好看也關(guān)乎風水。

喜洲有許多古老的白族民居,充滿了歷史感。此次入住的天谷喜院古跡精品酒店就由百年老宅改造而成,其前身是“喜洲商幫十二小家”之一“元春茂”商號創(chuàng)始人張馨云的原宅。

百年老宅修復后仍保留原先的風貌

喜洲市場的早晨

張氏家族是自古人才輩出的喜洲之翹楚,清朝時喜洲的“一門三進士五子四舉人”即出自張氏家族,民國時期第一任司法總長、主持起草中華民國第一部憲法的張耀曾亦出自張氏家族。張馨云曾擔任大理縣建設局局長,與中國近代著名政治家、書法家趙藩是摯友,其宅院內(nèi)有趙藩的親筆題詞“山樓”,現(xiàn)存于天谷喜院內(nèi)。

玫瑰蛋餅

歷時兩年,老宅煥發(fā)新顏,并修舊如舊。墻體中還能看到稻草與竹桿,這是老宅的原始材料。兩個連在一起的院子,有著很強的空間感。木質(zhì)的結(jié)構(gòu)帶來古樸的氣息。入夢于老宅,更能感受到白族的風情。

走進喜洲的煙火氣

住在天谷喜院,聽說廚房的阿姨每天早上去市場買菜,便跟著一起去了。走到市場不到10 分鐘,一到就覺得很熱鬧。上了年歲的老人在賣菜,他們穿著民族服裝,傳統(tǒng)又隨意。買菜的大多也是老人,他們背著竹簍,買好什么就往后背的竹簍里一放。

這個市場很有本土風情,種類也很齊全。我留意到白族人的很多特色美食的原料這里都有,如生皮,生豬皮稍微烤烤就和生肉一起吃;如紅糖,可以做粑粑的餡料,也可以作為禮物饋贈親友;如乳扇,卷上自家釀制的玫瑰醬,過油炸一下,香甜又充滿回味;還有很多菜籽,人們也會買回家自己種。

生皮配生肉

見我逛得興起,阿姨邊買邊講解起當?shù)仫L味:洱海里也有很多魚,而用鯽魚做成的酸辣魚是白族人的大愛。魚在鍋里加上大蒜、辣椒面、酸木瓜、豆米、辣椒碎等各種佐料,煮出酸酸辣辣的味道。白族人愛吃辣菜,比如魔芋和沖菜拌在一起,沖菜如其名,味道很沖,有種山葵和芥末的氣息。來到大理,才知道樹皮拌樹花也是一道美食。它們其實是長在樹上的寄生植物,口感很特別。大理白族人從小就吃樹皮炒雞蛋,對于這一味道的感情就像大部分人吃番茄炒雞蛋一樣,是小時候的記憶、外婆菜的味道。

樹皮炒雞蛋

紅糖破酥粑粑

玫瑰乳扇

古鎮(zhèn)上的老街離天谷喜院很近,在酒店吃過飯后不妨出去逛逛老街,感受下老街上的煙火氣。破酥粑粑有甜有咸,是當?shù)貥O有代表性的小吃,定是要嘗嘗。很多人都是吃著紅糖破酥粑粑長大的。剛做出來的冒著熱氣的紅糖破酥粑粑最好吃,外表的酥皮在口中裂開,爆出面皮的香氣和紅糖的甜熱,淳樸風情的百般回味都在那一瞬。街上不乏那些老茶鋪子、米線店,花上一天時間,喝喝茶,嘗嘗破酥粑粑,吃一份小鍋米線,再逛逛古鎮(zhèn)的鋪子,最是愜意。畢竟,像當?shù)厝艘粯由睿攀切谐讨凶畲蟮牧辽?/p>

(大理天谷喜院古跡精品酒店地址:大理市喜洲鎮(zhèn)寺里村委會翔龍村13 社電話:0872-2475855)

生活中的古老藝術(shù)

整個大理圍洱海而建,交通路線也相對簡單。市區(qū)與各個古鎮(zhèn)之間可以乘坐中巴往返,非常方便。大多數(shù)人到了大理,必去大理古城,而到過喜洲的人則大多感嘆,喜洲古鎮(zhèn)比大理古城更值得一看。除了小鎮(zhèn)上的美食與淳樸的風情,還有那令人驚嘆的扎染藝術(shù)。

喜洲街邊的扎染

菠蘿飯

我曾在貴州體驗過簡單的扎染。貴州人說,其實他們最擅長的是蠟染,扎染技術(shù)還是云南人最厲害。喜洲古鎮(zhèn)街上扎染的鋪子很多,開始遇見的一兩家,青白相間的傳統(tǒng)圖案已經(jīng)讓人覺得驚嘆了,走到巷子深處的扎染鋪子,有更多精致的扎染作品,楓葉、花卉,在不同色彩的暈染下,呈現(xiàn)出一個曼妙多彩的世界。

(喜洲古鎮(zhèn)交通:在大理汽車客運北站(大理市下關(guān)榆華路30號)乘坐“下關(guān)至喜洲”中巴至喜洲鎮(zhèn)口。)

白族婦女一閑下來就在繡花

剛拆線的扎染

傳統(tǒng)的圓形散射狀花樣都可以無比精致。制作者會用針線縫好紋路,拉緊線,再綁緊中間突起的布料,形成一個小圓頭。一件精致的扎染作品要如此密密麻麻地綁上成百上千個小圓頭,捆綁得越多越密,圖案呈現(xiàn)得就越精細。捆綁的松緊程度會影響水墨在布料上的吸收和暈染走勢,所以每一個小圓頭捆綁的力道要均勻,才盡可能使染出來的布料紋路清晰而視覺愉悅。

古鎮(zhèn)里做扎染的匠人的技藝大多是祖輩傳下來的,都是練就多年。我問他們是否能根據(jù)想象來染成想要的圖案。他們說不能,因為顏色的流動雖然可以靠拉緊線來控制,但布與染料的親和總有一定的隨機性。一件好的扎染作品看技術(shù),也看運氣,要講緣分。