溫經通腑湯治療原發性痛經(寒凝血瘀型)療效觀察

汪春花

(河南省睢縣中醫院婦科 睢縣476900)

原發性痛經(寒凝血瘀型)是婦科常見疾病,主要臨床表現為經前或經期小腹冷痛、拒按,伴小腹墜痛,得熱痛減,嚴重影響患者健康及生活質量[1]。中醫認為,寒凝血瘀型痛經是行經期間感受寒邪或過食寒涼生冷,寒客沖任,與血相搏,以致子宮、沖任氣血運行失暢所致,因此治療以“溫經祛寒、止痛散瘀”為主。針刺中極、關元、三陰交、腎俞、子宮等穴,可有效緩解癥狀,但部分患者因懼怕疼痛,無法堅持,治療效果欠佳。溫經通腑湯由赤芍、當歸、蒲黃、肉桂、沒藥、川芎等中藥組成,具有散寒止痛、溫通經脈之效。本研究選取58 例原發性痛經(寒凝血瘀型)患者為研究對象,旨在探討溫經通腑湯治療原發性痛經(寒凝血瘀型)的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究經我院醫學倫理委員會批準通過。選取我院2018年1月~2019年1月收治的原發性痛經(寒凝血瘀型)患者58 例,根據治療方法不同分為觀察組和對照組,各29 例。觀察組年齡18~27 歲,平均年齡(22.76±1.84)歲;病程 0.5~4年,平均病程(2.14±0.78)年;疼痛視覺模擬評分(VAS)4~8 分,平均評分(5.94±0.87)分。對照組年齡 19~28 歲,平均年齡(23.14±1.68)歲;病程 0.6~5年,平均病程(2.43±0.93)年;VAS 疼痛評分 4~9分,平均評分(6.45±1.16)分。兩組性別、年齡、VAS評分等基線資料比較無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 (1)納入標準:確診符合《No.345-Primary Dysmenorrhea Consensus Guideline》[2]有關診斷標準;符合周期性小腹冷痛、痛引腰骶、經血量少、經行不暢等寒凝血瘀原發性痛經中醫癥狀;2 周內未服用藥物治療;知情本研究,并簽署知情同意書。(2)排除標準:繼發性痛經者;由其他疾病引發痛經者;合并月經周期紊亂、哺乳期者;合并嚴重心、腦、肺疾病,精神障礙者;對研究用藥過敏者。

1.3 治療方法 對照組采用針刺治療,月經前1 周開始治療,取中極、關元、三陰交、腎俞、子宮等穴,進針 0.8~1.5 寸,以補法為主,留針 30 min,1 次 /d。觀察組采用溫經通腑湯治療,組方:蒲黃10 g,赤芍10 g,當歸 10 g,川芎 10 g,肉桂 6 g,沒藥 10 g,干姜 5 g,小茴香 10 g,五靈脂 10 g,制附子 10 g(久煎),延胡索 10 g,炙甘草 5 g,水煎取汁 300 ml,1 劑 /d,于月經期前5 d 開始分早晚兩次服用。兩組均連續治療3 個月經周期。

1.4 療效評估標準 治愈:無疼痛、惡心嘔吐、肢冷汗出,腰骶酸痛癥狀消失,停藥3 個月經周期無復發;顯效:VAS 疼痛評分下降≥2/3,惡心嘔吐、肢冷汗出、腰骶酸痛癥狀顯著改善;有效:1/3<VAS 疼痛評分下降<2/3,惡心嘔吐、肢冷汗出、腰骶酸痛癥狀緩解;無效:不符合上述標準。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.5 觀察指標 (1)比較兩組臨床療效。(2)比較兩組治療前后中醫證候積分,評分標準:腹痛基礎分5分。影響日常生活1 分;需要臥床休息1 分;可堅持工作0.5 分;服用止痛藥無效1 分;服用止痛藥暫時緩解0.5 分;伴有惡心嘔吐、腰部酸痛、肛門墜脹、面色蒼白各0.5 分;伴有冷汗淋漓、四肢厥冷各1 分;出現休克2 分;疼痛時間<1 d 加0.5 分;疼痛時間每增加1 d 加0.5 分。疼痛分級:分值≥14 分為重度;8 分≤分值<14 分為中度;分值<8 分為輕度。(3)比較兩組治療前后血管內皮素(ET)、血小板活化因子(PAF)、血清前列腺素F2α(PGF2α)水平,采用酶聯免疫吸附法(ELLSA)檢測。

1.6 統計學分析 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行分析,計量資料以(±s)表示,行t 檢驗,計數資料以%表示,行χ2檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

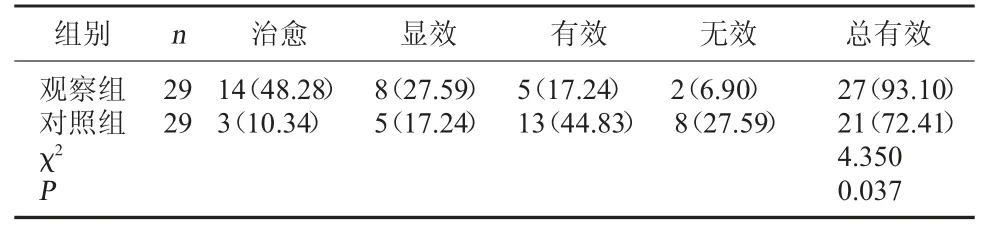

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率為93.10%高于對照組的72.41%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組治療前后中醫證候積分比較 治療前,兩組中醫證候積分比較無明顯差異(P>0.05);治療后,兩組中醫證候積分均明顯降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

組別 n觀察組對照組29 29 14.029 10.144<0.001<0.001 t P治療前 治療后 t P 11.43±2.14 11.84±2.75 0.637 0.530 4.31±0.95 7.96±1.21 12.777<0.001

2.3 兩組治療前后 ET、PAF、PGF2α水平比較 治療前,兩組 ET、PAF、PGF2α水平比較無明顯差異(P>0.05);治療后,兩組 ET、PAF、PGF2α水平均明顯降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。

表3 兩組治療前后 ET、PAF、PGF2α 水平比較(ng/L,x ±s)

3 討論

相關統計指出,寒凝血瘀型痛經占原發性痛經的60%~90%,嚴重影響患者的生活質量,因此臨床應及時采取有效措施,以改善患者生活質量[3]。中醫認為,寒凝血瘀型痛經是行經期間感受寒邪、或過食寒涼生冷,寒客沖任,與血相搏,以致子宮、沖任氣血運行失暢所致,故治療以“止痛化瘀、溫經祛寒”為主[4]。溫經通腑湯由蒲黃、赤芍、當歸、川芎、肉桂、沒藥、干姜、小茴香、炙甘草、五靈脂、制附子、延胡索等中藥組成,其中五靈脂、蒲黃、赤芍均可入肝經,有止血化瘀、鎮痛之效;肉桂可補火助陽、引火歸元、散寒止痛、溫通經脈;干姜有回陽通脈、溫中散寒、燥濕消痰之效;炙甘草味甘性溫,有益氣滋陰、通陽復脈、補脾和胃之效;當歸味甘性溫,有調經止痛、補血活血、潤腸通便之效;川芎有活血行氣、祛風止痛之效;小茴香有散寒止痛、理氣和胃之效;制附子有回陽救逆、補火助陽、逐風寒濕邪之效;延胡索可入肝經、脾經,有行氣活血、止痛散瘀之效;沒藥有活血止痛、消腫生肌、散血祛瘀之效。諸藥并用,共奏祛瘀止痛、溫經散寒之功效。現代藥理學研究表明,蒲黃能促使血小板數目增加、縮短凝血酶原時間,進而達到凝血止血效果;當歸可抑制血小板聚集、抗血栓形成、增強造血系統功能;五靈脂可改善心血管微循環,提高抗應激反應能力的同時,抑制細胞增殖、改善平滑肌痙攣;肉桂可抗血小板聚集,改善心血管系統,調節免疫功能的同時,還具有止痛鎮靜、抗炎作用;干姜中含有的芳香性揮發油,可刺激消化道,增強胃腸張力,改善胃腸功能[5]。本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,中醫證候積分低于對照組(P<0.05),提示溫經通腑湯治療原發性痛經(寒凝血瘀型)患者效果顯著,可明顯改善中醫癥候。

ET 是一種多肽物質,能結合子宮血管內皮受體,促使子宮動脈收縮,進而導致組織缺血,發生痛經;PAF 屬于一種血小板活化劑,可促進血小板聚集,升高血液黏度,導致血栓形成;PGF2α可結合子宮螺旋動脈壁上受體,促進子宮平滑肌、局部血管收縮,進而導致組織缺氧、缺血,引發疼痛。本研究結果顯示,觀察組治療后 ET、PAF、PGF2α水平低于對照組,表明溫經通腑湯可顯著降低 PAF、ET、PGF2α水平,緩解疼痛。綜上所述,原發性痛經(寒凝血瘀型)患者采用溫經通腑湯治療效果確切,可顯著降低PAF、ET、PGF2α水平,改善中醫癥候,值得臨床推廣。