我為什么 從理科轉到了文科?

記得四十八年前,我考取了官費出洋,我的哥哥特地從東三省趕到上海為我送行,臨行時對我說,我們的家早已破壞中落了,你出國要學些有用之學,幫助復興家業,重振門楣。他要我學開礦或造鐵路,因為這是比較容易找到工作的,千萬不要學些沒用的文學、哲學之類沒飯吃的東西。我說好的,船就要開了。那時和我一起去美國的留學生共有七十人,分別進入各大學。在船上我就想,開礦沒興趣,造鐵路也不感興趣,于是只好采取調和折中的辦法,要學有用之學,當時康奈爾大學有全美國最好的農學院,于是就決定去學科學的農學,也許對國家社會有點貢獻吧!

家里人要你做律師、做醫生,你也不要管他們,不要聽他們的話,只要跟著自己的興趣走。

入校后頭一星期就突然接到農場實習部的信,叫我去報到。那時教授便問我:“你有什么農場經驗?”我答:“沒有。”“難道一點都沒有嗎?”“要有嘛,我的外公和外婆,都是道地的農夫。”教授說:“這與你不相干。”我又說:“就是因為沒有,才要來學呀!”后來他又問:“你洗過馬沒有?”我說:“沒有。”我就告訴他中國人種田是不用馬的。于是老師就先教我洗馬,他洗一面,我洗另一面。他又問我會套車嗎,我說也不會。于是他又教我套車,老師套一邊,我套一邊,套好跳上去,兜一圈子。接著就到農場做選種的實習工作,手起了泡,但仍繼續的忍耐下去。

學了一年,成績還不錯,功課都在八十五分以上。第二年我就可以多選兩個學分,于是我選種果學,即種蘋果學。分上午講課與下午實習。上午上課倒沒有什么,還甚感興趣;下午實驗,走入實習室,桌上有各色各樣的蘋果三十個,顏色有紅的、黃的、青的……形狀有圓的、長的、橢圓的、四方的……要照著一本手冊上的標準,去定每一蘋果的學名,蒂有多長?花是什么顏色?肉是甜是酸?是軟是硬?弄了兩個小時,一個都弄不了,滿頭大汗,真是冬天出大汗。抬頭一看,呀!不對頭,那些美國同學都做完跑光了,把蘋果拿回去吃了。他們不需剖開,因為他們比較熟習,查查冊子后面的普通名詞就可以定學名,在他們是很簡單。我只弄了一半,一半又是錯的。回去就自己問自己學這個有什么用?要是靠當時的活力與記性,用上一個晚上來強記,四百多個名字都可以記下來應付考試。但試想有什么用呢?那些蘋果在我國煙臺也沒有,青島也沒有,安徽也沒有……我認為科學的農學無用了,于是決定改行。那時正是民國元年,國內正是革命的時候,也許學別的東西更有好處。

那么,轉系要以什么為標準呢?依自己的興趣呢,還是看社會的需要?我選課用什么做標準?聽哥哥的話,看國家的需要,還是憑自己?只有兩個標準:一個是“我”;一個是“社會”,看看社會需要什么,國家需要什么,中國現代需要什么,但這個標準——社會上三百六十行,行行都需要,現在可以說三千六百行,從諾貝爾獎得獎人到修理馬桶的,社會都需要,所以社會的需要并不重要。因此,在定主意的時候,便要依著自我的興趣了——即性之所近,力之所能。我的興趣在什么地方?與我性質相近的是什么?問我能做什么?對什么感興趣?我便照著這個標準轉到文學院了。但又有一個困難,文科要繳費,而從康大中途退出,要賠出以前二年的學費,我也顧不得這些。經過四位朋友的幫忙,由八十元減到三十五元,終于達成愿望。在文學院以哲學為主,英國文學、經濟、政治學之門為副。后又以哲學為主,經濟理論、英國文學為副科。到哥倫比亞大學后,仍以哲學為主,以政治理論、英國文學為副。我現在六十八歲了,人家問我學什么?我自己也不知道學些什么。我對文學也感興趣,白話文方面也曾經有過一點小貢獻。在北大,我曾做過哲學系主任、外國文學系主任、英國文學系主任,中國文學系也做過四年的系主任,在北大文學院六個學系中,五系全做過主任。現在我自己也不知道學些什么。我剛才講過現在的青年太傾向于現實了,不憑“性之所近,力之所能”去選課。譬如一位有作詩天才的人,不進中文系學做詩,而偏要去醫學院學外科,那么文學院便失去了一個一流的詩人,而國內卻添了一個三四流甚至五流的飯桶外科醫生,這是國家的損失,也是你們自己的損失。

現在我再說一個故事,不是我自己的,而是近代科學的開山大師——伽利略,他是意大利人,父親是一個有名的數學家,他的父親叫他不要學他這一行,學這一行是沒飯吃的,要他學醫。他奉命而去。當時意大利正是文藝復興的時候,他到大學以后曾被教授和同學捧譽為“天才的畫家”,他也很得意。父親要他學醫,他卻發現了美術的天才。他讀書的地方佛勞倫斯是一個工業區,當地的工業領袖希望在這所大學多造就些科學人才,于是這所大學為學生們開設了幾何學,聘請一位叫Ricci的人當教授。有一天,伽利略從Ricci講課的教室路過,偶然的駐足聽講,有的學生們在打瞌睡,而年輕的伽利略卻非常感興趣。于是不斷的去聽講,感覺趣味橫生,便改學數學。由于伽利略濃厚的興趣與過人的天賦,摸出一條興趣之路,創造了新的天文學和物理學,終于成為近代科學的大師。

大學生選擇學科就是選擇職業。各位在此完備的大學里,目前更有這么多好的教授人才來指導,趁此機會加以利用。社會上需要什么,不要管它,家里的爸爸、媽媽、哥哥、朋友等,要你做律師、做醫生,你也不要管他們,不要聽他們的話,只要跟著自己的興趣走。想起當初我哥哥要我學開礦、造鐵路,我也沒聽他的話,自己變來變去變成一個老不成器的人,后來我哥哥也沒說什么。只管我自己,別人不要管他。依著“性之所近,力之所能”學下去,其未來對國家的貢獻也許比現在盲目所選的或被動選擇的學科會大的多,將來前途也是無可限量的。

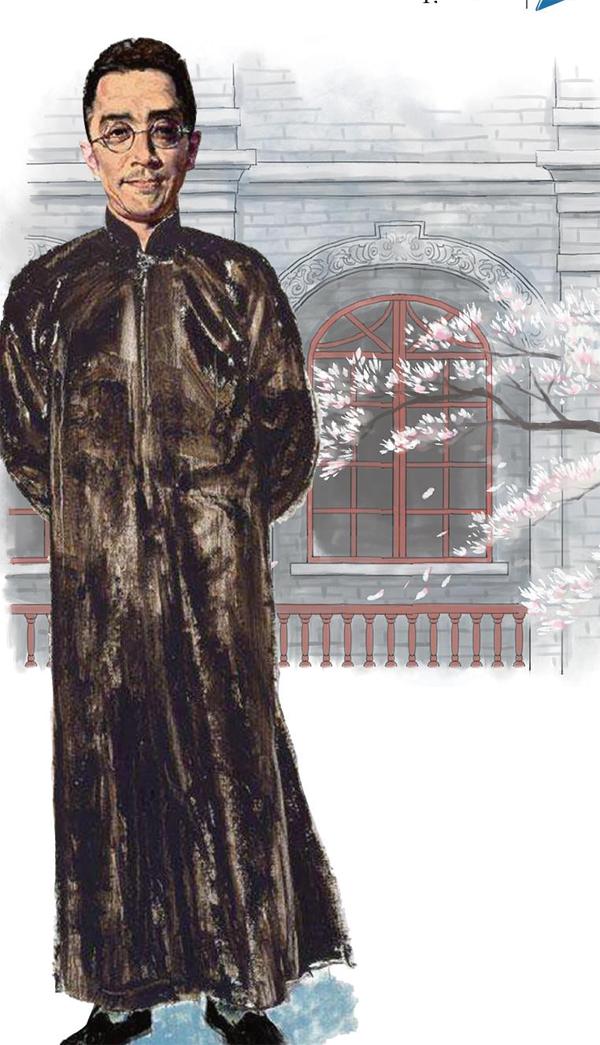

(本文為胡適在臺灣大學法學院的演講)