論船貨雙方權利與義務之平衡

徐峰

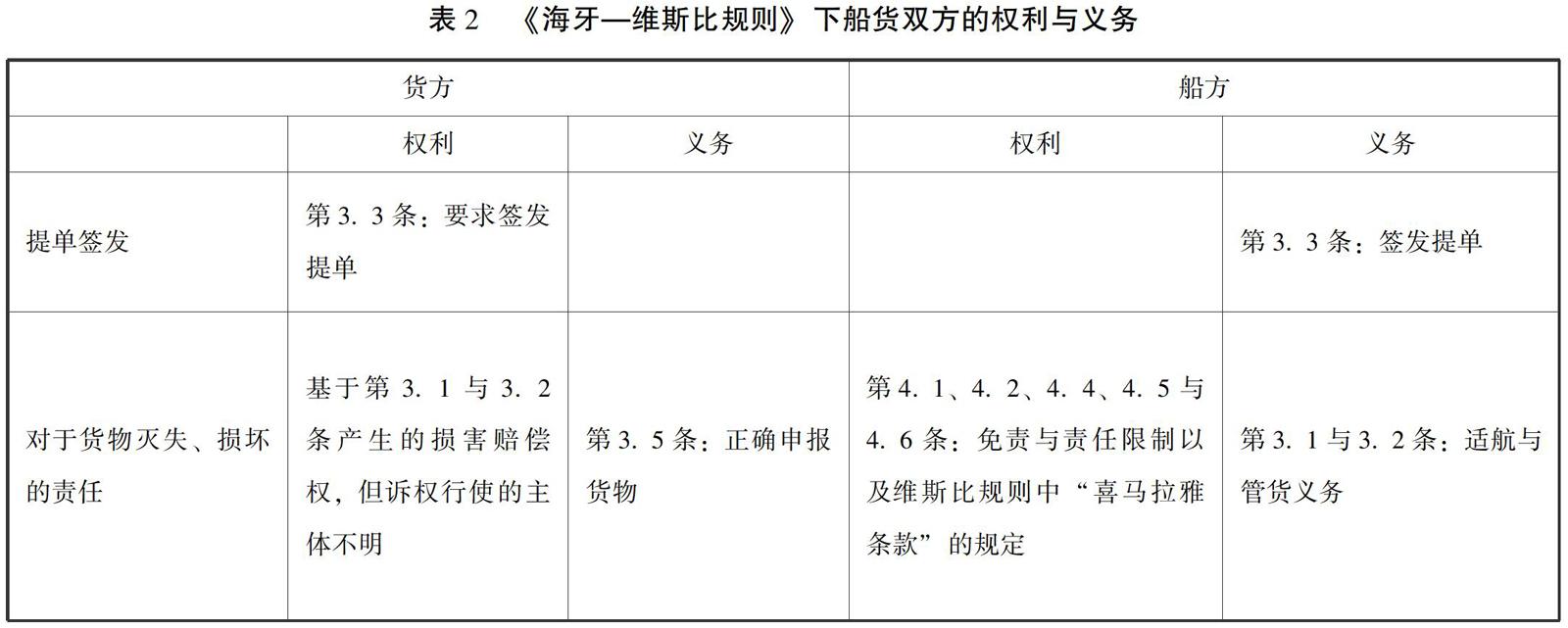

[摘 要] 長久以來,我國海商法中船貨雙方權利義務關系是不平衡的,它更偏向承運人利益,并表現在船貨雙方權利義務總量不對等以及權利與義務不對應兩個方面,形成海商法下的“正義”。《中國海商法》的相關條文有待補充與完善。回顧海商法發展史,從羅德—羅馬法到國際商人法,從海牙—維斯比規則到鹿特丹規則,船貨雙方權利義務關系歷經了一條從貨方“義務本位”發展至“權利義務本位”的發展道路。《中國海商法》的修改也應遵循這種精神,平衡船貨雙方的權利與義務,形成民法上的“正義”。

[關鍵詞] 權利義務平衡 正義 義務本位 權利義務本位

[中圖分類號]D902? [文獻標識碼]A? [文章編號]1000-3541(2020)01-0057-10

一、中國法語境下民法正義與海商法正義之辨析

合同雙方權利義務之平衡一直是我國民法所關注的問題,“平衡”其實包含兩層含義:第一,一方當事人權利與義務,以及一方當事人權利與另一方當事人權利,一方當事人義務與另一方當事人義務之間總量上的平衡;第二,一方當事人與另一方當事人之間權利與義務的對應。這既是一項基本原則,也是合同雙方基于合同關系互信合作的基礎。在一個民主的制度下,每一個公民都負有必須遵守全部法律的基本的道德義務。他的這一義務是對他的同胞們負有的,因為他們為了他的利益而服從他們所不喜歡的法律[1]246。權利與義務的雙向性、對稱性構成了“正義”這一民法基本價值的重要組成部分。當今我國民法理論研究的重心在很大程度上也放在合同雙方“權利與義務相統一”這一平衡范式的構建上,但在海上運輸領域卻并非如此,受海上航行風險、船公司前期投資的因素以及船貨雙方信息不對稱的影響,我國海商法更加偏重于船東利益的保護,相比之下,托運人的義務過重,基于此現實而制定的國際海上貨物運輸公約具有“單向性”和“不對稱性”[2]。我國海商法作為民法的特別法,這種有別于傳統的理論爭議與實踐差異形成了其獨立的氣質。總體而言,不同于民法上的平衡,我國海商法下承托雙方之間的權利與義務關系是不平衡的,這種立法模式吸收了早前的航運慣例,是在當時航運發展水平的影響下達成的妥協,從某種意義上,形成了海商法上的“正義”。由此可以得出,在兩種法律體系下,“正義”之間的內涵與外延相去甚遠。在哲學家看來,“正義”一詞的內涵可以歸納為“差異性”正義原則與“同一性”正義原則,所謂的“差異性”分配正義的原則關注的是不同人因某些被認可的差異而得到不同的對待[3]。換句話說,同為“正義”,但滋生的土壤不同,所處的環境不同,所處的法律體系不同,對這一概念的理解自然大相徑庭。我國海商法下的“正義”在航運發展早期之所以能夠根植于實踐與法律之中,自然有其歷史原因與政策考量。

隨著海運實踐的發展,這種“差異性”原則正受到越來越多的質疑,我國海商法的研究范式不能局限于航運實務的便捷與效率,還應將目光聚焦在法律體系的內在邏輯性上,特別是在貨方“權利本位”意識逐步覺醒的今天。本來,這種“平衡范式”的研究與架構屬于理論部門所考慮的問題,但實際的情況是,這種聲音恰恰來自實務部門本身。這種現實倒逼立法機關反思海商法下權利義務“差異性”的合理性,更加關注與探索船貨雙方權利與義務的“同一性”,這種從“差異性”到“同一性”的轉變,其實就是“義務本位”走向“權利義務本位”的必經之路。換句話說,海商法踏上了一套民法曾經走過的道路。所謂“法的本位”是關于在法這一定型化的權利和義務體系中,權利和義務何者為起點、軸心或重心的問題[4]。在早期的自然經濟下,立法者強調以義務為起點而忽視權利的實現,后期的社會經濟更加注重權利,由“義務本位”走向“權利本位”是歷史發展的必然結果,而“權利義務本位”無疑繼承與發展了“權利本位”的觀點,以其邏輯的嚴謹性與實踐的適應性更為合同雙方所認同。因此,法的發展必然是從義務本位法到權利本位法到平衡法不斷前進的過程……是法的發展規律[5]。并且,權利與義務之間的關系上應當是相生相伴、相互滲透的,無論是脫離權利討論義務還是拋開義務探討權利,都無法窺見一項法律制度的全貌,只有將二者緊密結合,才能保障法制的有序運行,避免“法律失靈”的現象。站在海商法的角度,不僅應堅持從“航運實踐為中心”的立法模式走向“內在邏輯性”立法導向的思維轉變,還要遵循“義務本位”走向“權利義務本位”研究范式的轉型,集中表現在托運人權利與承運人義務增加以及托運人義務與承運人權利減少這兩個方面。因為堅持“義務本位”體現了海商法的“正義”,但是遵循“權利義務本位”則意味著民法的“正義”。

我國民法體系歷來重視“權利義務對等”的原則,但相比之下,更注重雙方意思表示,即完整的意識自治能夠變更民法固有原則,排除與增加彼此之間的權利與義務。在《中國海商法》中同樣如此,例如在“零運費”合同中,盡管缺少“價格或報酬”的條款致使承托雙方權利與義務不對等,但該“對價”的缺失并不會實質性地影響承運人與收貨人之間其他的權利與義務,在“甩箱”和“漏裝”等海上事故發生之后,承運人依然應當承擔因其過失造成損失的賠償責任。該理念同以“對價”制度為基石的英國合同法截然不同[6]。

但問題是,在承托雙方沒有特別約定的情形下,彼此之間的權利義務該如何確定,這就需要結合《中國海商法》相關規定進行探究(見表1)。

由表1可知,在法律條文的數量上,承托雙方的權利與義務分別為4項。但是,法律關系的平衡不能簡單地依靠數字衡量,即總量上的平衡不局限于條文數量上的對等,而是法律條文所承載的承托雙方所享有利益與負擔義務的對等,若加以仔細推敲,就會發現其中的問題。

一方面,就船貨雙方的權利義務對比而言:在第一欄中,承托雙方的合同解除權大抵相同;第二欄分析貨物滅失損害責任,“責任”又被稱為“第二義務”,在事故發生之后,船貨雙方的權利與義務在最終的賠償責任都有所體現,如托運人應承擔未履行貨物申報義務的過錯責任,但享有一定的損害賠償請求權,承運人應承擔未盡到適航與管貨義務的過錯責任,但也享有一定程度的免責與責任限制等“消極權利”。第52、66、67、68條中托運人對貨物申報、包裝、辦理出口手續與提示風險的責任與第47—50條中承運人適航與管貨等義務大致抵消,但有所區別的是,由于免責事由過多,承運人享有免責以及責任限制等“消極權利”遠遠超過托運人的損害賠償請求權,該利益總量也高于承運人本身所負有的適航與管貨的義務,立法的傾向性顯而易見;在第三欄中,天平更是完全倒向了承運人一方,其除了享有費用請求權以外,還享有相應的留置權。另外,明文設定托運人權利的只有第89、90條中的合同解除權以及第42、71條中的提貨權,其余的有關訴權和危險品處置權利的規定均為單向的,即《中國海商法》中的明文規定側重于體現承運人的權利,只能在法理上反推出托運人的義務。如果刪除這些法理上推出的權利或義務之后,不難發現,在《中國海商法》的語境下,托運人享有的實際權利只有區區兩項,少于其所負有的義務,而承運人所享有的明文設定的權利明顯高于其義務。這反映了立法者對于船貨雙方利益的衡量,體現承運人權利的法條越多,越能體現立法者對于其利益的關注與重視。