成人種痘樣水皰病樣淋巴瘤一例并文獻復習

楊 佼 徐晨琛 崔炳南

中國中醫科學院廣安門醫院皮膚科,北京,100053

種痘樣水皰病樣淋巴瘤(hydroa vacciniforme-like lymphoma),現歸屬于種痘樣水皰病樣淋巴增生性疾病(hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder,HV-like LPD),是一種較少見的皮膚淋巴瘤[1]。本病多見于兒童,主要累及面部和四肢等光暴露部位,也可累及軀干和臀部等非光暴露部位,有明顯的季節性,冬季輕夏季重,皮損呈多形性,可見水腫性紅斑、水皰、結痂、壞死和凹陷性瘢痕。目前該病國內報道較少,多為兒童。本文報道1例38歲的種痘樣水皰病樣淋巴瘤患者,并就相關文獻進行復習。

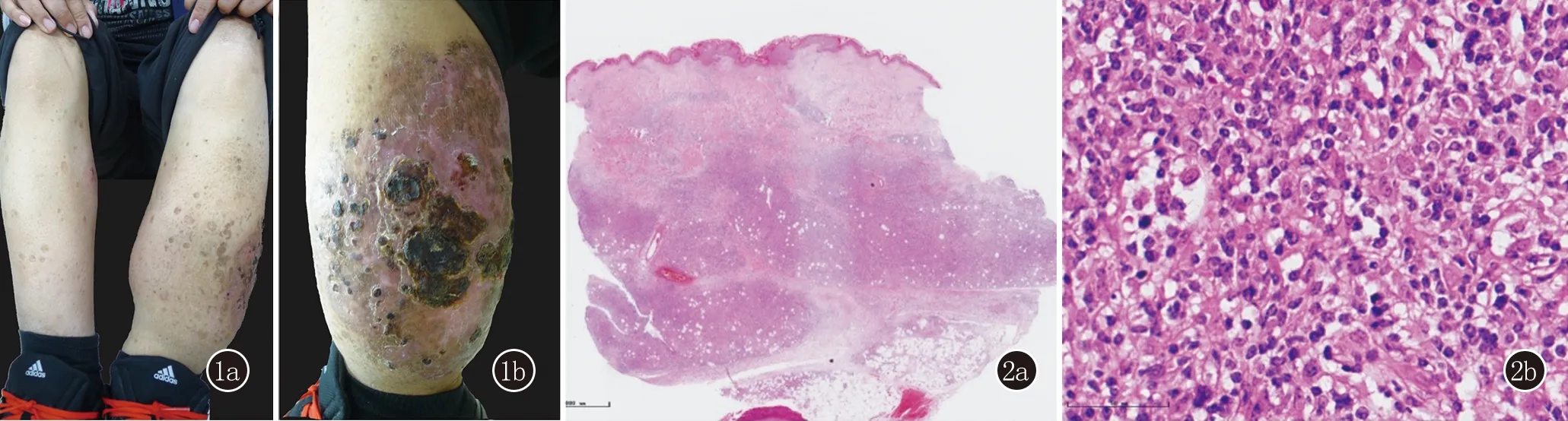

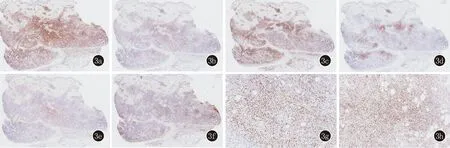

臨床資料患者,男,38歲。因全身反復皮疹30年,加重1年就診。患者6歲外出游玩后出現雙側眼瞼腫脹,隨后出現散在紅斑、水皰,黃豆大,伴有高熱,水皰破潰后結痂。在當地醫院診斷為“過敏性血管炎”,給予對癥處理,皮疹逐漸消退,遺留凹陷性瘢痕。之后皮疹反復發作,每年1~2次,多在夏季發作,在日曬或勞累后加重,皮損累及范圍逐漸擴大,累及面部、四肢,伴有發熱,體溫38℃~39℃。每次發作患者服用抗生素、糖皮質激素及退熱藥物,可緩解,皮損愈后留有凹陷性瘢痕。1年前皮疹再次發作,軀干四肢出現水皰、破潰,左下肢明顯腫脹、潰瘍,潰瘍面不愈合,伴高熱,體溫最高39℃,自覺惡心、乏力,自行口服抗生素及糖皮質激素,皮疹不緩解,為求進一步診治來我院。既往糜爛性胃炎病史19年,脾大10年,高血壓病史10年。否認蚊蟲叮咬史。個人史、家族史無特殊。皮膚科檢查:面部散在小米至綠豆大凹陷性瘢痕,四肢泛發大小不等紅色丘疹、結節,部分融合成斑塊,部分表面覆蓋黑色痂皮,同時可見大量綠豆至蠶豆大的凹陷性瘢痕。左下肢可見約鴿蛋大潰瘍面,邊緣隆起,基底潮紅。左腹股溝可觸及一棗核大淋巴結。肝脾肋下未觸及(圖1)。實驗室檢查:血常規未見明顯異常。尿常規示尿蛋白:70 mg/dL,紅細胞(高倍視野):27.2(0~3)/HP。肝腎功能血脂:轉肽酶:69(10~60)U/L,間接膽紅素:3.7(0~3.4)umol/L。EB病毒衣殼抗原IgG抗體:(+);IgM抗體:(-)。EB病毒抗原IgG抗體:(+);IgM抗體:(-)。腹部B超:脾大(脾厚:5.0 cm,長12.5 cm)。胸部CT:雙側腋下多發小淋巴結影,余未見異常。皮損組織病理:真皮全層血管周圍及皮下脂肪小葉內可見大量淋巴細胞呈灶狀或彌漫浸潤,淋巴細胞中等大小,部分細胞核大、深染,有異型性,核分裂像6~10個/HPF,同時可見少量漿細胞、嗜酸粒細胞及組織細胞浸潤(圖2)。免疫組化學染色:CD2(+++),CD3(++),CD8(++),TIA-1(++),CD56(少量+),CD20(灶狀+) ,Ki-67>30%。EB病毒原位雜交:陽性(圖3)。診斷:種痘樣水皰病樣皮膚T細胞淋巴瘤。治療:推薦患者至腫瘤醫院進一步診療,目前患者失訪。

圖1 1a:雙下肢可見泛發大小不等紅色丘疹、結節,部分融合形成斑塊,部分表面覆蓋黑色痂皮,同時可見大量綠豆至蠶豆大的凹陷性瘢痕;1b:左下肢可見約鴿蛋大潰瘍面,邊緣隆起,基底潮紅圖2 2a:真皮全層血管周圍及皮下脂肪小葉內可見大量淋巴細胞呈灶狀或彌漫浸潤(HE,×10);2b:淋巴細胞中等大小,部分細胞核大、深染,有異型性,核分裂像6~10個/HPF,同時可見少量漿細胞、嗜酸粒細胞及組織細胞浸潤(HE,×400)

3a:CD2(+++);3b:CD3(++);3c:CD8(++);3d:CD20(灶狀+);3e:CD56(少量+);3f:TIA-1(++)(3a~3f:免疫組化,×100);3g:Ki-67>30%;3h:EB病毒原位雜交陽性(3g~3h:免疫組化,×200)

圖3 免疫組化染色及EBER

討論種痘樣水皰病樣淋巴瘤(hydroa vacciniforme-like lymphoma)是一種罕見的EB病毒陽性淋巴增生性疾病,最早1986 年由Oono等[2]首次報道,2008年WHO造血與淋巴組織腫瘤分類中,其命名為種痘水皰病樣淋巴瘤,并作為一種暫定病種包含在兒童EBV陽性淋巴增生性疾病組中[3,4]。2018年WHO皮膚腫瘤組織學分類中將其歸屬于種痘樣水皰病樣淋巴增生性疾病(hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder,HV-like LPD),后者歸屬在慢性活動性EB病毒感染(chronic active EBV infection,CAEBV)皮膚表現范疇內,CAEBV除了HV-like LPD之外,還包括嚴重的蚊蟲叮咬過敏(severe mosquito bite allergy)。二者均有進展為系統性EBV相關NK/T細胞淋巴瘤的風險,HV-like LPD主要來源于T細胞,而嚴重的蚊蟲叮咬過敏更多的是來自NK細胞[1,5]。

本病主要見于亞洲的兒童和青少年,平均診斷年齡為6~8歲,發病男女比例為2.3∶1,好發于面部、四肢等曝光部位,也可見于非曝光部位,典型表現為水腫、水皰、潰瘍及凹陷性瘢痕,可以伴有高熱、肝脾腫大、貧血及白細胞減少。組織病理示:腫瘤細胞主要為小至中等大小的多形性淋巴樣細胞,核深染、不規則,核仁不明顯,核分裂象少見。腫瘤細胞密集于真皮層,向上可侵犯表皮,向下可累及皮下脂肪組織,往往呈現血管中心性和血管侵襲性改變[6]。免疫組化方面,腫瘤細胞選擇性表達某些T細胞相關抗原,如CD2、CD3、CD45RO、CD8,同時還表達細胞毒顆粒相關蛋白如TIA-1、顆粒酶B和穿孔素,CD56陽性率不恒定,不表達CD20、CD79α。TCR基因重排多為陽性[7],EBER原位雜交陽性,后者也是判斷EB病毒在組織中感染診斷的金標準。

目前本病的病因和發病機制仍不明確,可能與EB病毒(epstein-barr virus,EBV)慢性活動性感染或潛伏感染、蚊蟲叮咬引起的超敏反應有關。蚊蟲叮咬可以誘發和加重病情,這可能與蚊蟲叮咬后刺激EBV感染的淋巴樣細胞增生有關。EBV正式名稱為人皰疹病毒 4型 (Human herpes viris 4,HHV-4),屬于皰疹病毒科。正常成年人群感染率達95%以上,大部分為潛伏感染。該病毒與腫瘤性疾病有關。EBV的持久性及其致癌潛力可以歸因于許多因素,包括:①病毒在細胞中維持其病毒基因組的能力,而不危及宿主生命;②允許逃避宿主免疫系統的策略;③激活細胞生長控制通路的能力。當EB病毒感染發病在皮膚組織時,它可以呈現急性和慢性表現,慢性表現包括種痘樣水皰病、種痘樣水皰病樣淋巴瘤等[8]。

本病需與種痘樣水皰病相鑒別,后者皮損局限于日光暴露部位,日曬后加重,多數患者青春期后可自愈,無全身癥狀,不繼發血液系統惡性腫瘤。而本病的皮損分布更廣,損害更深,常形成潰瘍和瘢痕,且病情呈進行性加重的惡性經過。組織病理上,二者為譜系性疾病,種痘樣水皰病主要累及表皮和真皮淺層,不累及皮下脂肪,也無異形淋巴細胞浸潤血管現象。TCR基因重排可為陰性或陽性。而本病增生的淋巴細胞主要在真皮內浸潤,也常累及皮下脂肪組織;淋巴細胞呈彌漫性浸潤或在小血管、附屬器周圍和神經周圍呈小片狀浸潤;可有血管中心性浸潤和血管破壞性浸潤。免疫組化染色也可協助鑒別,腫瘤細胞選擇性表達T細胞相關抗原:CD2、CD3、CD45RO、CD8。TCR基因重排為陽性。兩者通過臨床病程進展、組織病理及免疫組化可以鑒別[9]。除此之外,本病組織病理上還應與皮下脂膜炎樣T細胞淋巴瘤和結外NKT細胞淋巴瘤相鑒別。另外,國內有學者認為,本病應根據臨床和病理特征將其分為3個級別:1級為良性增生性、2級為交界性、3級為腫瘤性。同時強調:①細胞克隆性絕不是判斷HV-like LPD良、惡性和分級的唯一指標,它只是多項指標之一,不可過度依賴,多數情況下,臨床信息和形態學特征更為重要;②雖然HV-like LPD的第3級已經達到腫瘤的階段,但是否必須采用化療以及采用何種化療仍需謹慎;③盡管 HV-like LPD的分級有助于臨床選擇治療方法,但對于如何識別和預防嚴重并發癥的發生更為重要[10]。在診斷和治療時應結合臨床和病理結果,根據疾病當時的演進階段做出判斷和處理。

由于本病發病率較低,目前尚無治療共識或指南。本病的預后是高度可變的,輕癥患者在沒有治療干預的情況下仍可保持穩定,重癥患者有全身癥狀如發熱、消瘦、淋巴結病變和肝脾腫大,惡性程度高,預后不佳。目前在皮膚科針對病情較輕,惡性程度較低的患者,治療藥物包括干擾素、糖皮質激素、抗病毒藥等,治療效果差異較大,伴有多臟器損害的預后較差[11,12]。張秋鸝等[13]報道3例HV-like LPD患者,均為成年女性,干擾素和糖皮質激素治療有效,但減藥或停藥后均復發。

綜上所述,本病報道較少,發病率低,發病機制不明,部分病例治療困難,預后較差,需要更多的研究以明確發病機制,建立針對本病的標準療法,以提高患者生存率。