實施綠色開采 促進露天煤礦可持續發展

宋子嶺

(遼寧工程技術大學,遼寧省阜新市,123000)

實現綠色開采是解決露天礦生態環境問題的根本途徑,是露天煤礦可持續發展的前提。目前,關于露天煤礦綠色開采理論與技術的研究方興未艾,并已取得顯著成果。煤礦綠色開采的概念是由錢鳴高院士首先提出來的[1]。錢鳴高等[2]闡述了井工煤礦綠色開采的內涵、理論基礎及綠色開采技術體系。才慶祥等[3-4]建立了以復墾費用最小為目標函數的露天煤礦采場表土層剝離與排土場土地復墾一體化優化模型,應用系統動力學原理探討子模型之間的因果關系。王建國等[5]提出露天煤礦綠色開采的基本思路、綠色因子的概念及內涵。宋子嶺等[6]建立了系統化的露天煤礦生態環境恢復與開采一體化的綠色開采理論與技術體系,提出了綠色開采的目標、綠色開采技術支撐體系、建立了“綠色度”評價指標體系及評價模型。裴多斐[7]用可持續發展的觀點,系統分析了煤炭資源開發對生態環境的影響,探討煤炭資源開采生態環境影響評價基本理論與方法。田會等[8]提出露天煤礦產生環境擾動及“擾動系數”的概念和計算方法,建立了露天礦對水、大氣、土地和生態環境擾動的分類控制指標。

在煤炭總產量中,露天開采的占比逐年提高,已由以前的不到10%逐漸增加到2016年的20.8%[9],露天煤礦的數量達400余座。然而,露天開采對生態環境的影響是嚴重的、影響范圍也是巨大的,現已成為影響露天煤礦可持續發展的首要因素。筆者在詳細分析露天開采的特點和對生態環境影響基礎上,提出了實現露天煤礦綠色開采的幾項建議。

1 露天煤礦綠色開采的現實意義

目前,關于露天煤礦最熱的詞,或者最受關注的詞,莫過于“綠色開采”、“綠色發展”、“綠色礦山”。“綠色開采”成為目前露天煤礦最重要的發展目標、發展方向,主要是因為綠色開采是國家發展戰略的需要,露天煤礦開采對生態環境影響與破壞嚴重,傳統的露天開采設計理論存在沒有考慮生態環境保護因素的缺陷等。

(1)綠色開采是國家發展戰略的需要。黨的十八大做出了“大力推進生態文明建設”的戰略決策,提出經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設“五位一體”總體布局,實現以人為本、全面協調可持續的科學發展,要堅持人與自然和諧共生,形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式,還自然以寧靜、和諧、美麗。習近平在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上的講話提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,綠色發展注重的是解決人與自然和諧問題。我國資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的問題十分嚴峻,人民群眾對清新空氣、干凈飲水、安全食品、優美環境的要求越來越強烈。黨的十九大提出了把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國的奮斗目標。習近平提出“綠水青山就是金山銀山”,人與自然是生命共同體。“建設美麗中國”就是要提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要。

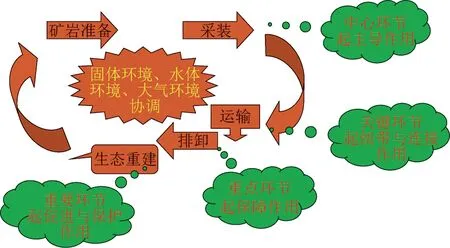

(2)露天煤礦開采對生態環境影響與破壞嚴重。露天開采對礦區固體環境、水環境、大氣環境、生態環境產生綜合性破壞和污染,如圖1所示。

圖1 露天開采生態環境災害分類示意圖

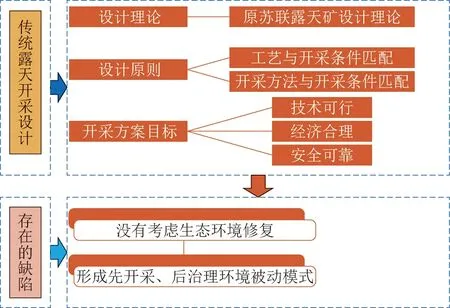

(3)傳統的露天開采設計理論存在缺陷。我國露天開采設計主要采用原蘇聯露天煤礦設計理論,其設計原則是工藝與開采條件匹配、開采方法與開采條件匹配,開采方案目標是“技術可行、經濟合理、安全可靠”。在這種設計思想的指導下,露天開采設計主要考慮露天開采安全技術的可行性和經濟效益的最大化,但存在明顯的缺陷,沒有考慮生態環境修復問題,形成先開采、后治理的環境被動模式,從而引發了嚴重的生態環境問題:露天礦區土地占用和破壞的面積大;采場排水破壞地下水力平衡,礦區附近地下水位下降;煤炭自燃產生有毒有害氣體和煙霧,嚴重污染大氣;汽車運輸消耗燃油、排放大量的尾氣;各環節作業產生飛塵(煤塵、巖塵)和噪音;引發固體、水體、氣體、生態環境綜合性破壞和污染。傳統露天開采設計理論及存在的缺陷如圖2所示。

圖2 傳統露天開采設計理論及存在的缺陷

(4)有些礦山企業對生態環境修復還處在被動應付狀態。目前,有些露天煤礦對礦區生態環境問題還沒有給予足夠的重視,對生態環境的態度是被動的,不是主動的,其采取的一切措施、投入的資金大都是由于環保部門、政府檢查督察后的補救措施。沒有把本礦區的生態環境保護與恢復工作擺到與煤炭開采同等位置,即生態環境恢復與開采是各自獨立的,沒有形成一體化,從而造成目前生態環境治理效果不理想。

(5)生態環境問題入法。2018年國家出臺了史上最嚴的環境法,即《中華人民共和國環境保護法》2018年版,自2018年1月1日執行。

2 露天煤礦綠色開采的概念及內涵

綠色礦山概念是錢鳴高院士首先提出來的,2003年錢鳴高院士提出了綠色開采的概念并對其內涵進行了界定,提出綠色開采的內涵是努力遵循循環經濟中綠色工業的原則,形成一種與環境協調一致的,努力去實現“低開采、高利用、低排放”的開采技術。這是我國關于綠色開采技術最早的權威表述,也提出了綠色開采的目標。

根據露天礦開采工藝與方法以及露天礦環境影響特點,露天礦綠色開采技術概念界定為:以實現露天煤礦“低開采、高利用、低排放”為目標,從露天礦開采規劃、設計、生產、直至閉坑全過程進行環境污染控制。采用以生態恢復為主要工藝環節的綠色開采工藝,以陡幫開采為主的開采方法,以土地占用動態補償機制為管理手段,形成以綠色度或綠色因子為強制因素的評價指標體系的綠色開采設計理論,從而實現露天礦生態恢復與開采一體化技術。這一概念包含以下內涵。

(1)露天礦開采與礦區固體環境的協調關系。如露天開采各工藝環節“礦巖準備、采裝、運輸、排卸、生態重建”的合理匹配關系,露天開采中剝離物、煤炭對礦區土地的影響及其協調關系,穿孔爆破、采裝、運輸、排土設備作業對周圍環境的影響及其協調關系等。

(2)露天開采與水體(地下水與地表水)環境的協調關系。如露天采場與礦區地下水力關系,外排土場剝離物淋溶水對周邊土地及地表水的影響。

(3)露天開采與大氣環境的協調關系。如露天礦爆破、采運排作業所產生的煙塵、飛塵的產生機理及其對大氣環境的影響,采場內煤炭自燃和排土場、排矸場殘煤自燃對大氣環境的影響。

(4)露天開采與固體環境、水體環境、大氣環境及生態環境的綜合一體化協調關系,從而形成大型露天煤礦綠色開采理論體系和技術經濟指標評價體系。

3 實現露天煤礦綠色開采的幾點建議

3.1 加強露天煤礦綠色開采理論研究

建設“本質綠色型露天礦”,從開采規劃、開采設計(初步設計)起,設計的露天煤礦、建設的露天煤礦都是綠色開采的,同時建立露天煤礦綠色設計理論與方法。

綠色開采不再是一個概念、一個名詞,而是實實在在需要達到的目標,是露天煤礦不可分割的重要組成部分,是露天礦的技術問題、理論問題、管理問題和核心問題。

露天煤礦綠色開采的目標:“露天煤礦采用綠色開采工藝、綠色開采方法”——露天礦采場、排土場等生產過程對生態環境破壞最小;“開礦不見礦”——礦區生態環境恢復、綠化。某露天煤礦綠化效果如圖3所示。

3.2 生態環境恢復與開采形成一體化技術

3.2.1 露天礦生態環境治理措施

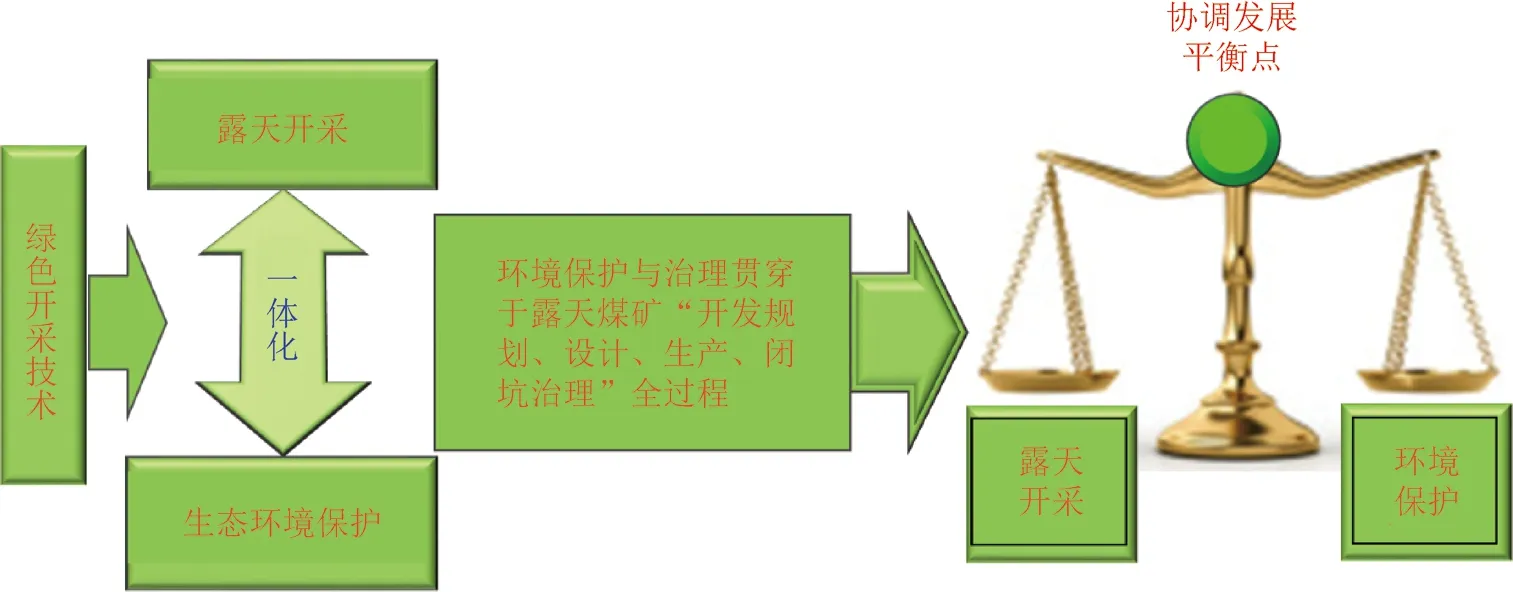

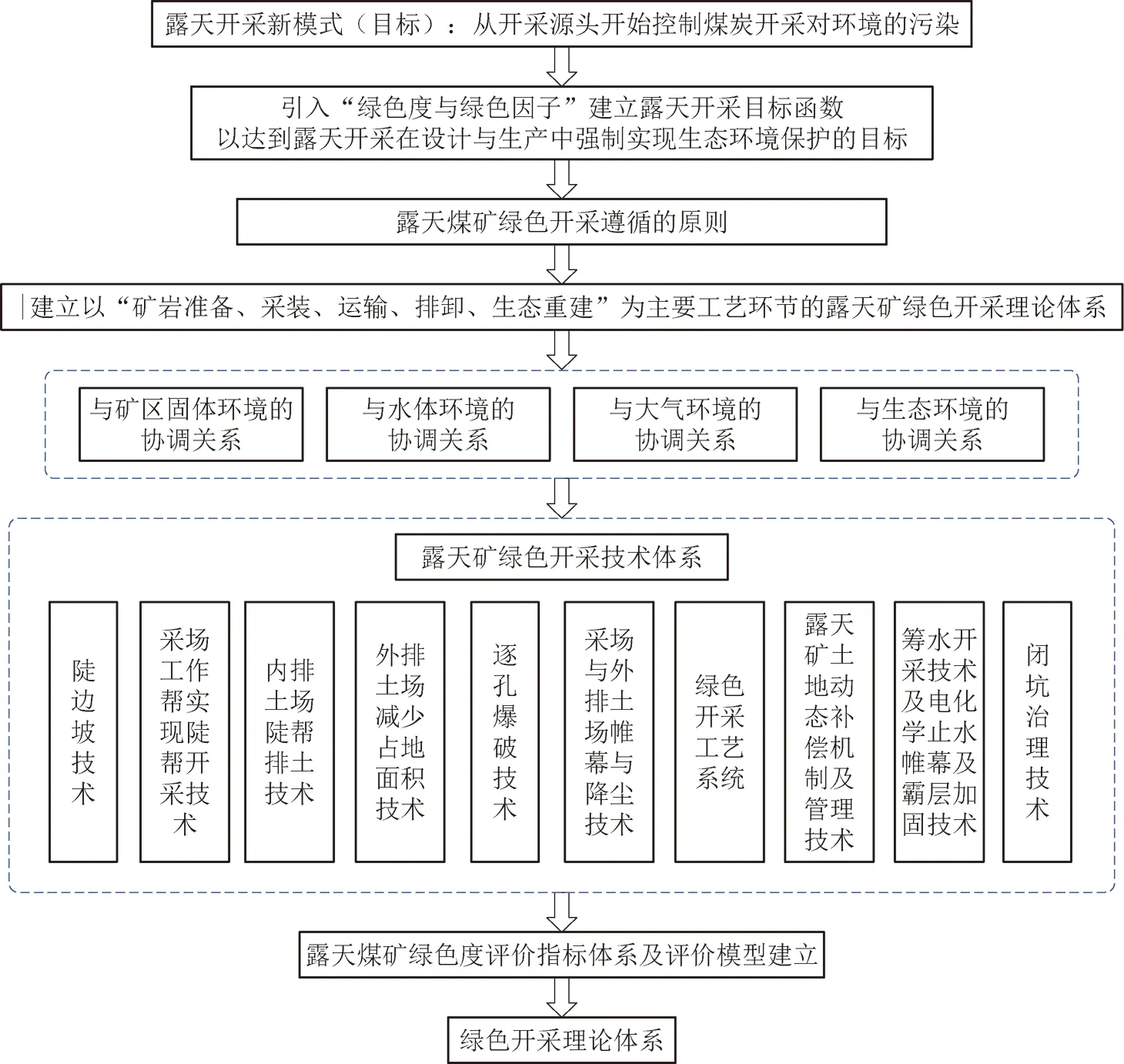

實施露天煤礦綠色開采一體化技術、找到生態環境保護與開采的平衡點是解決露天礦生態環境問題的有效措施和根本途徑,如圖4所示。露天煤礦實現綠色開采理論與技術總體框架與思路如圖5所示。

圖3 某露天煤礦綠化效果

圖4 露天煤礦綠色開采一體化

圖5 露天煤礦一體化綠色開采理論與技術總體框架

3.2.2 采用露天煤礦一體化綠色開采工藝系統

(1)露天煤礦綠色開采工藝系統概念及內涵。露天煤礦綠色開采工藝系統為完成采掘、運輸、排卸、生態環境恢復主要工藝環節的設備和作業方式的總稱。由采掘、運輸、排卸、生態環境恢復4個主要工藝環節組成。“生態環境恢復”環節與其他工藝環節一樣,擁有專用作業設備、作業方式、作業環節生產能力等,與其他工藝環節必須合理匹配。

(2)生態環境恢復與開采一體化工藝理論體系的建立。一體化工藝理論與技術的目標是實現露天礦綠色開采,達到以最小的環境代價獲取最大的資源開采,實現露天開采與礦區的固體環境、水環境、大氣環境及生態環境協調發展。

一體化工藝理論內容包括露天開采工藝系統及生產工藝環節合理匹配一體化理論與技術,生態環境恢復與開采時空關系一體化理論與技術,生產經營管理一體化。

上述生態環境恢復與開采一體化工藝理論與技術的目標、內容構成了露天煤礦綠色開采工藝理論體系。

3.2.3露天煤礦綠色開采工藝系統環節及其合理匹配關系

(1)綠色開采工藝系統環節及其作用如圖6所示。

圖6 綠色開采工藝系統工藝環節及其作用

(2)各工藝環節合理匹配關系包括以下3個方面。

①各環節設備類型匹配即生態恢復設備類型的選擇應與采掘、運輸、排土設備類型相匹配。主要與排土設備類型匹配。設備匹配:一是設備類型要相一致;二是設備規格應一致。

②各環節設備生產能力匹配關系,滿足后續環節生產能力不小于前一環節生產能力的原則。即:

(1)

(其中系數滿足1≤KY≤KW)

式中:QP——排土環節的總生產能力,m3/a;

QY——運輸環節的總生產能力,m3/a;

QW——采裝環節的總生產能力,m3/a;

KY、KW——為各環節能力系數,其值不小于1。

③各環節設備數量匹配關系與“合理車鏟比、合理排土場卸載點數量”相似,“合理生態恢復設備數量” 應與排土設備數量匹配。其設備數量關系應滿足:

(2)

式中:FZ——年度土地恢復總面積,m2/a;

NT——生態恢復設備數量(也即土地恢復工作面數),臺;

K0——生態恢復設備匹配系數,取值≥1;

Qt——生態恢復設備年生產能力,m3/(臺·a);

HT——平均填方厚度或挖方深度(填方為正、挖方為負),m。

(3)綠色開采工藝系統分類。按主要工藝環節設備類型、作業特點和生態恢復方式分為以下3類。

第一類:間斷開采工藝+工程修復工藝;間斷開采工藝+植物修復工藝;間斷開采工藝+生物修復工藝;間斷開采工藝+綜合修復工藝(工程、生物、植物組合)。

第二類:連續開采工藝+工程修復工藝;連續開采工藝+植物修復工藝;連續開采工藝+生物修復工藝;連續開采工藝+綜合修復工藝(工程、生物、植物組合)。

第三類:半連續開采工藝+工程修復工藝;半連續開采工藝+植物修復工藝;半連續開采工藝+生物修復工藝;半連續開采工藝+綜合修復工藝(工程、生物、植物組合)。

3.3 露天煤礦對生態環境問題要變被動為主動

為避免露天煤礦由于生態環境問題而被動停產、甚至關閉,各露天煤礦對生態環境問題應由被動轉變為主動,以確保露天煤礦可持續發展。

3.4 露天煤礦應對生態環境進行性機理方面的技術攻關

露天煤礦應對生態環境進行性機理方面的技術攻關主要包括:露天煤礦爆破產塵機理及揚塵逸散規律研究,露天礦采場工作面產塵機理及揚塵逸散規律研究,露天礦汽車道路產塵機理及揚塵逸散規律研究,露天礦排土場產塵機理及揚塵逸散規律研究,露天礦破碎站等轉載點的產塵機理及揚塵逸散規律研究;重金屬、有毒有害污染物在礦區的遷移轉移規律的研究等。

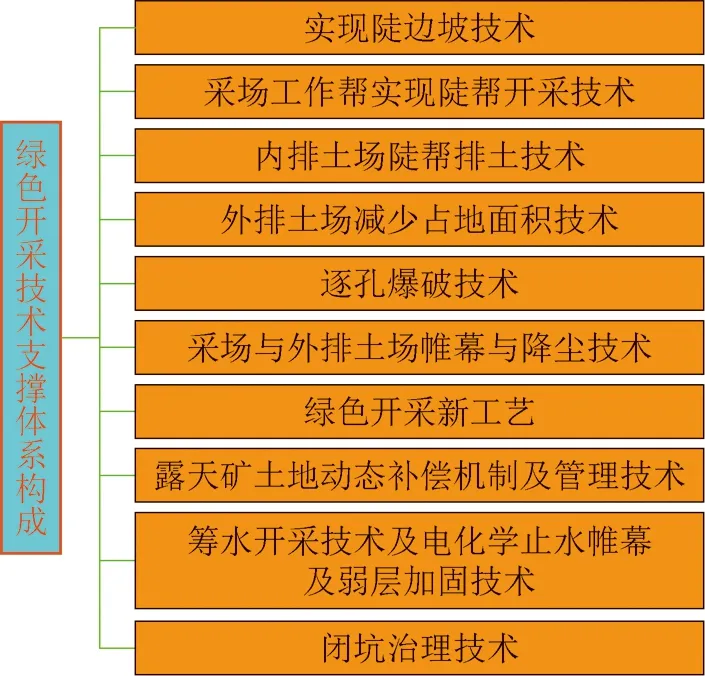

3.5 露天煤礦應采取一系列的綠色開采技術

實現露天煤礦綠色開采的目標,需要實施一系列的綠色開采技術予以保證。主要綠色開采技術措施如圖8所示。

圖8 露天煤礦綠色開采技術支撐體系

3.6 露天煤礦應遵循綠色開采原則

露天煤礦綠色開采應遵循以下5條原則:

(1)遵循露天煤礦綠色評價分類達標原則:Ⅰ類礦區達到“優秀”標準;Ⅱ類礦區達到“良好”標準;Ⅲ類礦區達到“中等”標準。

(2)遵循露天煤礦土地占用最小與動態補償原則:建立露天煤礦初始占用土地數量的數學模型;建立露天煤礦生產過程土地動態補償機制——土地置換。基本思想是按一定的時間周期(3~5年),露天礦向當地交還多少已經恢復的土地,露天礦才能再購置多少土地;

(3)遵循露天煤礦生態環境恢復與開采一體化原則。

(4)遵循露天煤礦綠色開采技術保障原則。

(5)遵循從勘探、開發設計、礦山建設、開采生產、閉坑全生命周期的生態環境保護的原則。

3.7 用“土地置換原則”破解露天煤礦土地征地困局

目前多個露天煤礦都受制于土地購置困局,有的露天礦由于不能及時購置到土地而停產。若想破解土地購置困局,光靠向政府和農民攻關是不夠的,也是在目前國家土地宏觀管理政策——18億畝耕地紅線及生態環境保護要求等大背景下難以走通的路。露天煤礦應該走“土地動態補償機制——土地置換”之路,即按一定的時間周期(3~5年),露天礦向當地交還多少已經恢復的土地,露天礦才能再購置多少土地。這也是露天礦征地可持續發展之路。

3.8 引入“土地擾動系數”理論解決采區劃分與土地占用問題

露天開采占用和破壞大量的土地、破壞生態環境,這是露天開采最大的缺點和不足,雖然我國大部分露天煤礦可以實現內排回填,但是,大型露天煤礦必將形成一個巨大的礦坑、外排土場,而且在開采過程中,礦坑的位置和排土場的占地面積是不斷變化的,露天煤礦隨著開采工程的發展,需要不斷地向社會征購土地,對土地的占用量不斷增大。因此,露天礦土地占用是一個動態演化過程。目前,我國大部分大型露天煤礦都面臨征地困難、影響剝采生產的現實問題。為達到控制露天煤礦對土地的占用或破壞、以最小的土地占用獲得最大的煤炭資源開采的目標,需做到以下幾點。

(1)必須研究露天煤礦對土地占用的動態演變規律,包括露天煤礦土地占用的分類、土地占用的因素構成、土地占用的數量、土地占用的時間以及不同類型土地占用的數量隨時間的變化規律等,以“土地擾動系數”指標作為露天煤礦土地占用的綜合性評價指標。

(2)在掌握露天煤礦土地占用動態演化規律基礎上,詳細分析露天煤礦土地占用的影響因素,研究各項土地占用的控制因素,使各階段露天煤礦土地占用達到最小。

(3)建立露天煤礦土地恢復與新征土地動態置換管理機制。掌握露天煤礦土地占用動態演化規律、應用土地控制與動態置換管理機制,是實現露天煤礦用最小的土地占用和生態環境代價獲得最大資源這一目標的根本途徑。

3.9 露天煤礦應建立“生態環境恢復部(生產部門)”

露天煤礦都應成立生態環境生產部門,負責生態環境恢復環節的生產,與采礦部、運輸部、排土部并行的生產部門,而不僅僅是環保科(管理功能)。

3.10 建立露天煤礦“綠色度”評價指標體系

引入“綠色度”指標,以科學評價一個露天煤礦綠色開采程度,是否達到綠色開采的目標,包括設計的露天煤礦、生產的露天煤礦直至閉坑的露天煤礦。

4 結論

(1)露天開采對礦區環境引發固體環境、水環境、大氣環境、生態環境綜合性破壞和污染。從國家發展戰略、環境保護法等方面要求露天礦必須采用綠色開采技術。

(2)現有的露天煤礦工藝與開采設計理論存在明顯的缺陷,建立生態環境恢復與開采一體化工藝與開采設計理論是解決露天煤礦生態環境問題的根本途徑。

(3)露天煤礦綠色開采應遵循5項原則,即露天煤礦綠色評價分類達標原則,露天煤礦土地占用最小與動態補償原則,露天煤礦生態環境恢復與開采一體化原則,露天煤礦綠色開采技術保障原則,從勘探、開發設計、礦山建設、開采生產、閉坑全生命周期的生態環境保護的原則。

(4)露天煤礦應對生態環境進行機理方面的技術攻關。