南極,中國人來了!

金濤

1984年12月下旬,太陽高懸在北方的天空,中國南極考察船隊的兩艘船——“向陽紅10號”和“J121號”離開南美,船頭對準地球南端不停地航行,目的地是南設得蘭群島的喬治王島。

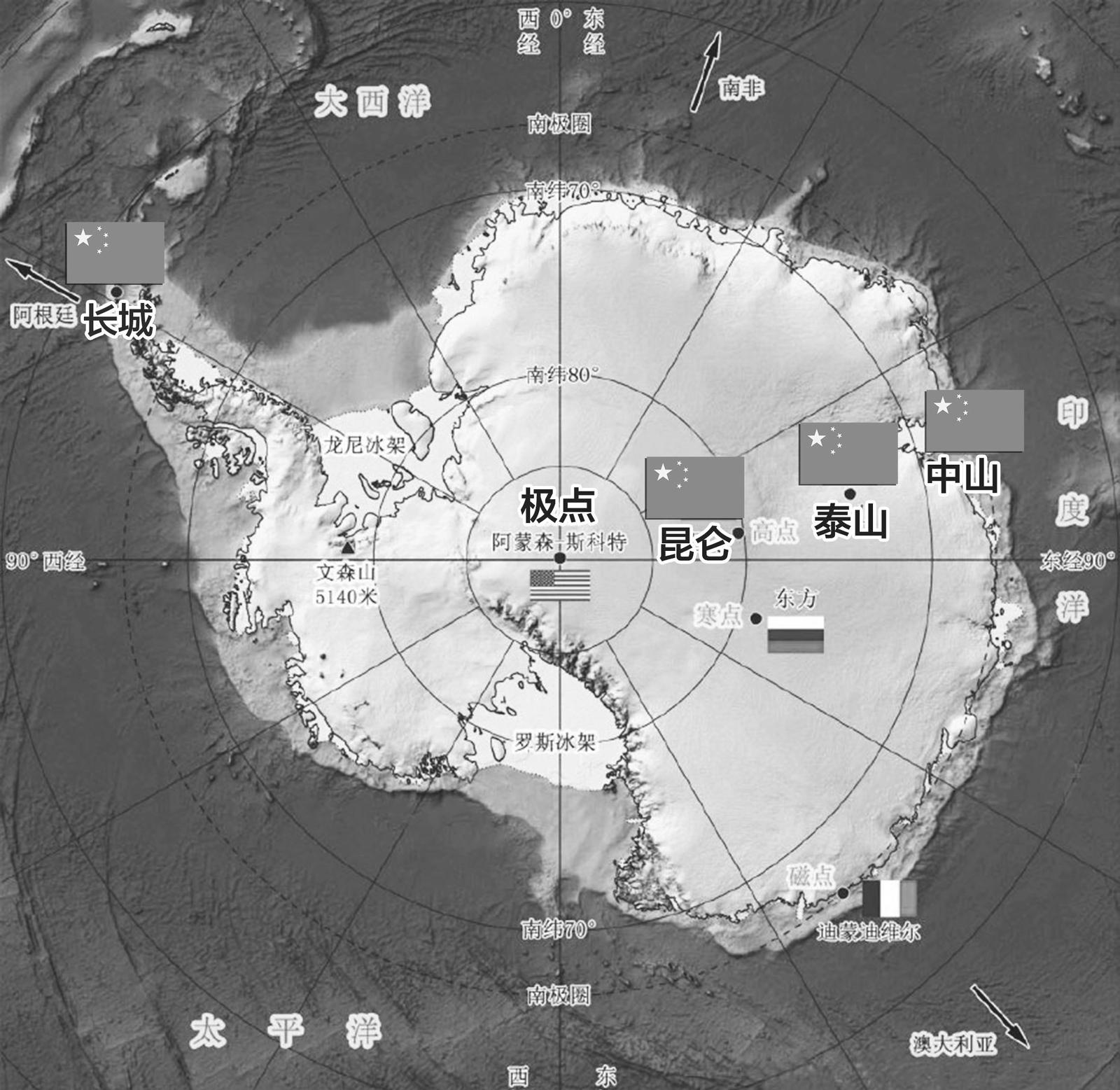

打開南極洲地圖,在那1390萬平方千米的冰雪高原,加上環抱著它的3500萬平方千米的南極海域,以人名命名的例子屢見不鮮,喬治五世地、彼得一世島、查爾斯王子山、瑪麗皇后地等。但這里絕對找不到以中華民族命名的地名,哪怕是彈丸之地的小島,或者一片荒涼的冰架。想到這里,我的心情不禁有些黯然。

而此刻,從庫克船長尋找未知的南方大陸到現在,已經過去兩個世紀,從勇敢的阿蒙森、斯科特登上南極極點至今也快80年了,我們中華民族第一次派出了自己的探險隊,向地球的最南端挺進,幾代中國人的南極夢終于夢想成真。

你好,喬治王島

這是1984年12月26日。一覺醒來,天已大亮。從艙室圓形的舷窗望去,喬治王島已經近在咫尺了。我們的“向陽紅10號”在一個名叫阿德雷的小海灣里拋下了鐵錨。

船離岸很近,船首正對著一座黑色山崖。從陡崖向西是一片狹長的半環狀海岸,背枕著綿延起伏的山丘。山坡披有積雪,但是看不見巨厚的冰蓋。在寬闊平坦的洼地里,紅色和藍色的房屋有幾十棟之多。房屋附近停放著履帶越野車和桶狀的油庫,以及高大的天線塔。

我驚訝地放下望遠鏡。沒有想到,在這個荒涼的島上還有這么多的建筑物。

南極洲考察隊的郭琨隊長不知什么時候也來到駕駛臺。他指著島上的建筑告訴我,漆成橘紅色的房屋是智利的費雷站,與它毗鄰的藍色的房屋是蘇聯的別斯林高晉站。那山頂上的白色建筑是高空氣象雷達和充氣站,屬于蘇聯站。

據他說,喬治王島上還有波蘭的阿克托夫斯基站,阿根廷的尤巴尼站和巴列維站,巴西的費拉茲站,民主德國的夏季站……

事實上,此時已有8個國家在南極建立了40多個常年科學考察基地和100多個夏季站。并有多國在其本國立法和國際聲明中,對一部分的南極洲作出了正式的、單邊的領土主權要求。

從陡崖向東,可以看見大片的冰川。據最新消息,距這里不遠的海灘,地形條件最好的一塊地方,南美的烏拉圭已經派出一支考察隊登陸建站。他們捷足先登,僅僅比我們早到了一個星期。

一個星期!烏拉圭離南極不遠,動手快,搶在我們的前面了。這意外的消息以及喬治王島眾多的科考站,使我們更加意識到在南極建站的緊迫感。南極洲的面積雖然遼闊,但是適合建站的地方并不多。

南極洲考察隊和南大洋考察隊(我國首次南極考察,除了要在喬治王島建起第一個南極科考基地,還有一項極其繁重的南大洋科學考察任務,為此組成了一支包括各個專業的72名科學家的南大洋考察隊)都分頭召開了緊急會議。我來到船艙上部郭琨隊長的房間,這里正在召開各班班長會議,議題是討論登陸的各項準備。

房間很小,只有一張長條沙發,他們有的擠在隊長的床上,有的干脆席地而坐,房間里彌漫著濃重的煙味。這支擁有54名隊員的考察隊擔負著建設長城站的艱巨任務,還要對喬治王島進行綜合性考察。他們從北京集訓開始便實行半軍事化的建制,按照專業分工和各自的任務,全隊分為9個班,即后勤保證班、裝備運輸班、房屋班、動力班、通信班、氣象班、測繪班、科學考察班和新聞報道班。而此刻,擺在他們面前的頭等任務,是不失時機地選好站址。

終于把國旗插上了南極的土地

長城站究竟選在哪里?適合建站的地方不是沒有,但早有別的國家捷足先登,而剩下的地方各有利弊,不盡如人意。

“首先要有利于對南極進行科學考察,綜合性的考察。” 編隊總指揮陳德鴻說,“還必須有淡水,地質情況要符合建站要求。另外,還要盡量方便,大船的錨泊點應離岸近,有利于小艇運載卸貨,因為我們有近500噸物資要運上岸。”

一連幾天,考察隊的領導和專家們巡察了喬治王島1000多平方千米的土地,遍訪了島上各國科考站,察看了9個適宜建站的地點,終于有了較為統一的意見。

“我堅決主張在菲爾德斯半島建站。”考察隊員劉小漢翻開筆記本,念了他調查后的幾點看法,他是中國科學院地質研究所助理研究員,一個年輕的地質學博士。

“首先,那里灘涂開闊,海岸線長,有2000多米,最重要的還是獨門獨戶,便于管理。”

“第二,這里有充足的淡水水源。我們發現了3個淡水湖,大的長100~200米,寬70~80米,水質好,符合衛生飲水標準。

“第三,岸灘登陸條件好,三面環山,避風避浪。此外,距智利基地比較近,今后運送物資和人員往來都比較方便。”

“對,”劉小漢還未說完,科考班班長顏其德馬上補充道,“這兒有利于進行南極綜合性考察,包括海洋、生物、地球物理、地質、氣象、冰川等專業,很有代表性,離企鵝島很近……”著四川口音的顏其德指著貼在壁上的一張草圖說,“另外,這里港灣條件好。它的東北、西南是一片冰川,對于防北風、東北風、西風和西南風都比較有利,只是東南風刮起來,涌浪較大……”

劉小漢接著說,“不利的條件當然也有,一是海灣里有礁石,大船不能錨泊,小艇運輸線較長,約2.2海里;再一個缺點是灘頭地質條件較松,比較潮濕,對于建房也許難度較大……”

1984年的最后一天,陳德鴻與北京通了電話,向國家南極考察委員會武衡主任匯報了選站經過。經武衡同志批準并報國務院備案,中國南極長城站確定在菲爾德斯半島建站,具體位置是南緯62度12分59秒,西經58度57分52秒。

這是1984年的最后一天,在遙遠的祖國,幾萬千米之外的北京,我們的親人們該是愉快地迎來新年了。喬治王島的登陸便是選定在這個新舊相交的日子。

然而天氣很不作美,凌晨四五點,喧囂的風浪怒氣沖沖地擊打著窗子,白浪滔滔,狂風呼嘯,陣風已達9級,登陸時間不得不推遲。

大家焦急地等待天氣好轉,到了下午,風小了,天還是陰沉沉的,不過登陸的計劃不允許再拖延。下午2點45分,兩艘橘紅色的運輸艇裝上第一批物資,從大船吊下船舷,登陸的考察隊員和全體記者都穿上橘黃色的救生衣,紛紛朝右舷奔去。

小艇啟動了,迎著獵獵的寒風和撲向船首的浪濤疾馳。船頭激起的大浪越過船幫,像傾盆大雨般兜頭澆來。小艇里無處藏身,我們只好縮著脖子,戴上風帽,背風而立,但衣服全被澆濕……

船靠岸的時間,我特地看了看表,3點30分。這時手持國旗的郭琨隊長和排成隊列的考察隊員走上灘頭,穿過礫石遍地的海灘和蜿蜒的小溪,向海岸階地的高處走去。

郭琨隊長走在隊伍最前列,他和隊員們今天都戴著標有“中國”字樣的帽子。我們的心情自然是激動的,我想起在上海舉行的歡送會上,郭琨曾經說過:“我們中華民族多少年來盼望的這一天,終于來到了!”他說這番話時,聲音哽咽,眼眶也濕潤了。現在,他終于航行數萬千米,把國旗插上了南極的土地。

“登陸成功了!登陸成功了!”一陣熱烈的歡呼聲震撼著寂靜的荒原。

艱難的卸運

頻繁的暴風雪使大家更加意識到,南極建站必須爭分奪秒,當務之急是把幾百噸建站物資運上岸。

我把行李放進一間雙人帳篷,接著就去卸裝水泥。不知什么時候,漫天的雪花又變成了綿綿的陰雨,拖拉機在泥濘的礫石灘上艱難地吼叫著,不時地打滑,輪子捆上鐵鏈也無濟于事。考察隊員淋著雨作業。拖拉機拉著平板拖車把一袋袋水泥,還有建房的陶粒和沙子運到施工地點,我們就排成幾行開始接力,一包包沉甸甸的水泥在無數雙手里傳遞,然后分門別類堆在一起。

“喂,這樣太慢了!”站在車上的陳富財粗聲粗氣地喊道,他是上海科學教育電影制片廠的攝影師,一位很能干的隊員。“把那些木板拿過來……”他的建議被大家愉快地接受了。一塊塊跳板搭在車上,隊員們站在兩旁,一袋袋水泥就像放上傳送帶,很快就卸了下來,又省力,又省時。

但惡劣的天氣一次次打斷我們的節奏。這天,隊員們忙碌了一天,在溫暖的木板房里津津有味地用晚餐。突然,在海邊值更的陳富財上氣不接下氣地跑來,把潮水涌上碼頭的消息告訴大家。那是考察隊員們夜以繼日站在冰冷的海水中埋下一根根鋼管,填了四百多個裝滿沙石的麻袋(還有草袋和塑料袋),辛辛苦苦修筑而成的。但是潮水涌來,碼頭頓時被淹沒了,那些用來加固碼頭的木板漂出水面,隨時可能被風浪卷走。

幾十雙腳飛快地奔向怒濤洶涌的海灘,當時只有一個念頭,就是保住碼頭,因為沒有碼頭就無法卸貨。何況這些木板、麻袋是萬里迢迢從祖國運到南極的,丟一件就少一件,有錢無處買呀。當然,郭琨在這個時刻沒有失去領導者的沉著冷靜,當眾人沖到海邊,他一個箭步跑到前面,指著浪濤涌起的腳下,大喝道:“誰也不準越過這條線!”

他的冷靜使大家很快從忙亂中清醒過來,搶險也變成有組織有指揮的行動。幾名隊員沖進劈頭蓋臉撲來的浪濤,從激流中抓住漂浮的木板。“快,拴繩子!”站在岸上的隊員把幾根又粗又長的繩子扔過去……

在與狂風惡浪角逐半天后,大家總算松了口氣。堆放在海灘的零散物資、鋼管、三角鐵和大批木板也運到安全地帶。碼頭雖然被大浪沖塌了一段,但是物資都安然無恙,風浪一息,他們馬上把碼頭重新加固了。

在長城站,這不過是一個小小的插曲。

這天晚上,我拖著疲憊的步伐鉆進帳篷。狂風卷著雪花不時從薄薄的橡膠門簾灌進來。我躺在帳篷里好久沒有睡著。帳篷底下是礫石遍地的古海灘,只要挖開礫石,就可以遇上潛水,再深的地方就是永久凍土。睡在冰冷潮濕的地上,早上起來,充氣墊上可以發現一個濕漉漉的水印,正好是自己身體的形狀。但是我們的考察隊員對于南極的暴風雪早就習以為常了。

因為天氣不佳,耗時半個多月,500噸建站物資才安全無損地被卸上了岸。

建站物資搬運上島后,1985年1月中旬,我便隨南大洋考察隊匆忙開始了新的遠征,留下54名南極洲考察隊隊員和海軍“J121號”打撈救生船的308名海軍官兵擔負起艱巨的建站任務。

長城站奇跡般地建成了

1985年2月15日,當我從南大洋考察歸來重返長城站時,我的眼前出現了一座異常雄偉的科學城。在最初的一瞬間,我幾乎難以相信,這里竟是我們一個半月以前初次涉足的荒原。除去卸運物資的20天,只不過短短的25個日夜,長城站已經奇跡般地建成了!我懷著虔誠的、帶著幾分新奇的心情走向長城站主樓。

從海邊沿著緩緩起伏的海灘走不多遠,便是地勢開闊的高地,主樓坐落在高地的顯著位置,前方是平展的廣場,考察隊員們用推土機將凸凹不平的礫石壓平,又從附近的山坡運來許多碎石細土鋪在上面。在喬治王島,石頭易找,泥土卻很罕見。廣場前方,旗桿已經高高豎立,底座是用水泥砌的旗桿臺,四周還有鐵索護欄。護欄里面,有心的隊員從遠處的山上精心揀來一塊塊長有地衣的小石頭,在旗桿周圍布置了一塊方方正正的“綠地”。旗桿兩側,一邊是一塊鐫刻著“長城站”鮮紅大字的巨石;另一邊是放著一對鉛魚的水泥臺子,寄寓了南大洋考察隊遠征南極海洋,探索海洋秘密的雄心。此外,參加首次南極考察的308名海軍官兵,把一座鐵錨放在那里,記載著人民軍隊為和平目的遠征南極所做出的不朽功績。