磨溪地區臺緣帶燈四段儲層地質特征及其控藏作用

何順,秦啟榮,3,王家樹,李飛,范玲

磨溪地區臺緣帶燈四段儲層地質特征及其控藏作用

何順1,2,秦啟榮1,2,3,王家樹4,李飛4,范玲4

(1.西南石油大學 地球科學與技術學院,成都 610500;2.西南石油大學 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室,成都 610059;3.四川省頁巖氣資源與環境協同創新中心,成都 610500;4. 西南油氣田分公司川中油氣礦,四川 遂寧 629000)

磨溪地區震旦系地層埋藏深,油氣資源豐富,是川中地區油氣增產的關鍵,為進一步深化對燈四段儲層的地質認識,本文以巖心及薄片觀察資料為基礎,結合測井及生產資料,分析磨溪地區燈四段儲層地質發育特征及其對氣藏分布的控制作用,結果表明:磨溪地區燈四段儲集巖主要為凝塊云巖、藻疊層云巖、藻紋層云巖和砂屑云巖,儲集空間以粒間溶孔、粒內溶孔和晶間溶孔為主,少量裂縫,儲層類型為裂縫-溶洞型,裂縫及溶孔對儲層滲透率起決定性作用。燈四段儲層的形成受沉積作用、成巖作用和構造作用三者控制,沉積作用是儲層形成的基礎,構造作用和成巖作用是儲層形成的關鍵,控制這儲層的分布和儲層物性的好壞。巖溶作用及儲層物性與巖性分布對氣藏的形成分布具有控制作用,丘灘相發育的凝塊云巖和藻疊層云巖以及被巖溶作用強改造的高孔滲透段是氣藏分布的有利區域。

磨溪地區;燈四段;儲層特征;控藏作用

四川盆地碳酸鹽巖地層分布廣泛,是一類極為重要的油氣儲集巖,早期天然氣的勘探發現四川盆地多套碳酸鹽巖具備良好的油氣儲集能力,且勘探目標主要集中與中淺層碳酸鹽巖儲層,并發現多個中淺層油氣藏,受勘探技術手段的影響,對深層碳酸鹽巖油氣藏的發現相對較少。1964年于威遠地區首次發現震旦系油氣藏,證實了四川盆地震旦系碳酸鹽巖勘探潛力巨大,震旦系碳酸鹽巖以發育白云巖為主,白云巖種類眾多,其中微生物白云巖為主要的儲集巖。高石梯-磨溪地區是現階段川中地區油氣勘探的重點地區,并不斷取得突破,在勘探開發過程中也發現中多問題,其中磨溪臺緣帶儲層發育具有較強的非均質性。由于震旦系地層沉積時間早,構造演化時間長,受多期構造運動的疊加改造,儲層地質特征較為復雜,儲層發育不均質較強。前人研究認為巖溶作用是儲層儲集空間發育的最主要原因,但進一步研究顯示,燈影組儲層發育不均質性受多種因素的影響,不同要素對儲集空間的影響不同,對油氣藏的形成及開發具有重要影響。

本文以川中地區震旦系燈影組四段白云巖為主要研究對象,結合研究區區域地質資料,通過對研究去現有鉆井巖心、巖石薄片、測井、地震資料及實驗測試分析資料,明確磨溪地區燈影組儲層地質特征,通過分析研究區沉積、成巖及構造作用對儲層發育的影響,在保證油氣源充足及保存條件良好的基礎上,探討儲層地質特征對油氣藏的控制作用,為今后該地區深層碳酸鹽巖油氣的勘探與開發提供一定的理論指導。

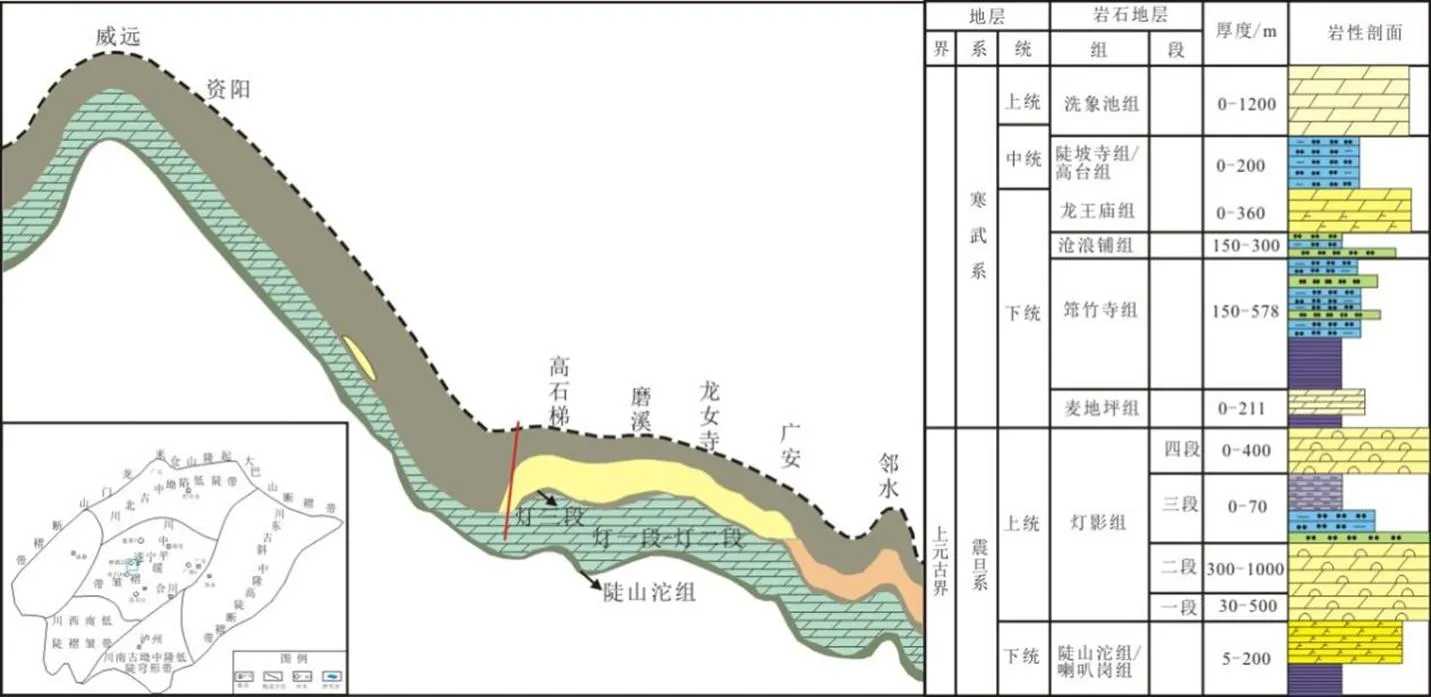

1 區域地質背景

磨溪地區臺緣帶位于四川盆地遂寧市境內,構造位置上處于川中古隆平緩構造區向川東南高陡構造區的過渡地帶,屬于樂山—龍女寺古隆起東翼高部位地區[1-7],是發育與古隆起上的一大型潛伏背斜構造帶,構造整體呈現北東東—南西西向展布[3-8]。古隆起的形成最早追溯到桐灣運動時期,至喜馬拉雅運動時期最終形成,期間經歷多期構造隆升與剝蝕作用,是一個構造演化具有長期性和復雜性的古隆起[8]。自震旦系開始,燈影組地層沉積后歷經多期構造運動的疊合改造,其中震旦紀末期的桐灣運動Ⅱ幕對燈影組地層的影響和改造最為強烈和重要,受桐灣運動Ⅱ幕運動影響,磨溪地區燈四段地層整體抬升,差異隆升的影響燈四段地層中產生大量的構造縫,同時地層暴露于地表之上接受大氣水的淋濾溶蝕,開啟了研究區巖溶儲層演化的開始階段,加里東運動時期磨溪地區宏觀構造格局基本形成,經過燕山運動到喜山運動的改造最終定型,形成磨溪地區現有構造格局[8]。

燈影組上覆及下伏地層分別為寒武系筇竹寺組泥巖及陡山沱組泥巖,具有有機質豐富、厚度大、有機質熱演化程度較高的特點,其中燈影組三段及筇竹寺組泥頁巖均可作為燈影組的油氣源,同時,筇竹寺組可作為燈影組地層的直接蓋層,磨溪地區經歷多期構造運動改造,經喜山運動的最終改造而定型,磨溪地區在樂山-龍女寺古隆起形成演化過程中長期處于古隆起的高部位,是油氣聚集的有利指向區,因此,燈影組儲層發育特征是影響油氣差異聚集的主要控制因素。

圖1 研究區區域位置圖

2 儲層地質特征

2.1 儲層巖石及儲集空間類型

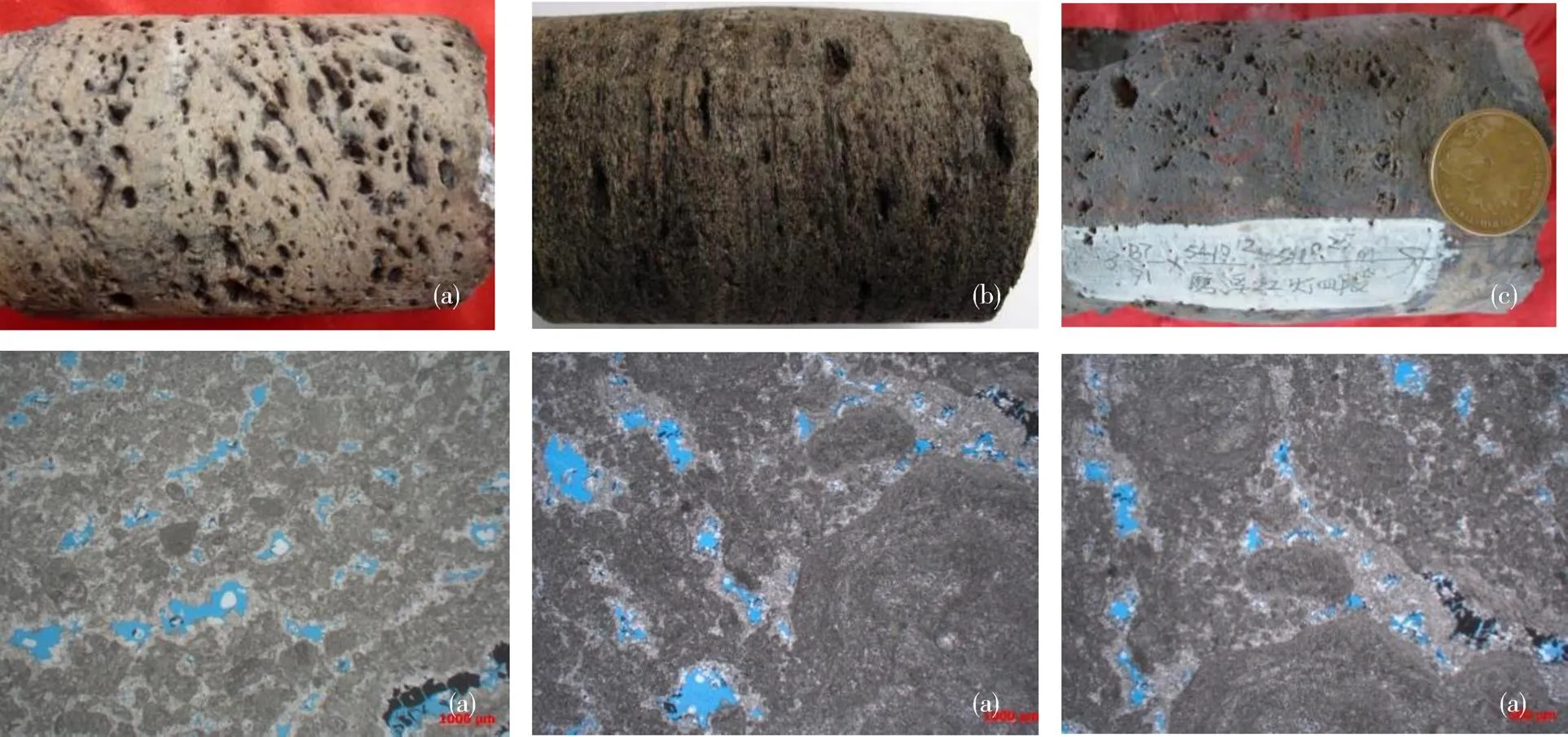

2.1.1 儲層巖石類型

通過對燈四段儲層約500m鉆井巖心觀察及巖石薄片鑒定結果分析,磨溪地區燈四段儲層以發育多類白云巖為主,包括泥晶白云巖、泥質白云巖、凝塊云巖、藻疊層云巖、藻紋層云巖。

圖2 磨溪臺緣帶燈四段主要儲集巖石類型

1)凝塊云巖:成巖過程中微生物藻類沉積后粘結泥、球粒或砂屑,最終成巖形成,通過巖心觀察得到凝塊云巖觀察面的面孔率介于3%~6%之間,孔洞溶蝕作用明顯,溶蝕孔洞被瀝青和白云石部分充填,大量溶蝕孔洞構成巖體主要儲集空間,是磨溪地區燈四段儲層的最主要儲集巖類。

2)藻疊層云巖:藻疊層云巖主要為微生物藻類在生長過程中形成的水平紋層狀、波狀或緩丘狀藻疊層狀形成,巖心觀察面孔面洞率主要分布在4%~8%,部分達10%以上,其巖溶改造作用強,溶蝕孔洞發育,是僅次于凝塊云巖的重要儲集巖類。

3)砂屑云巖:砂屑云巖的形成與早期巖石的破碎再成巖相關,早期白云巖在高能水動力條件下發生機械破碎形成砂屑,在有利于藻類生長的環境下形成藻粘結砂屑云巖,若形成環境不利于藻類的生長,砂屑成分多由泥晶云巖破碎形成,構造典型的砂屑云巖。

磨溪地區燈四上亞段和下亞段儲層巖石均以凝塊云巖、藻疊層云巖及砂屑云巖為主,但垂向上兩亞段不同巖類含量差異明顯,燈四上亞段藻疊層云巖發育程度高于下亞段,而凝塊云巖儲層的發育卻低于下亞段。

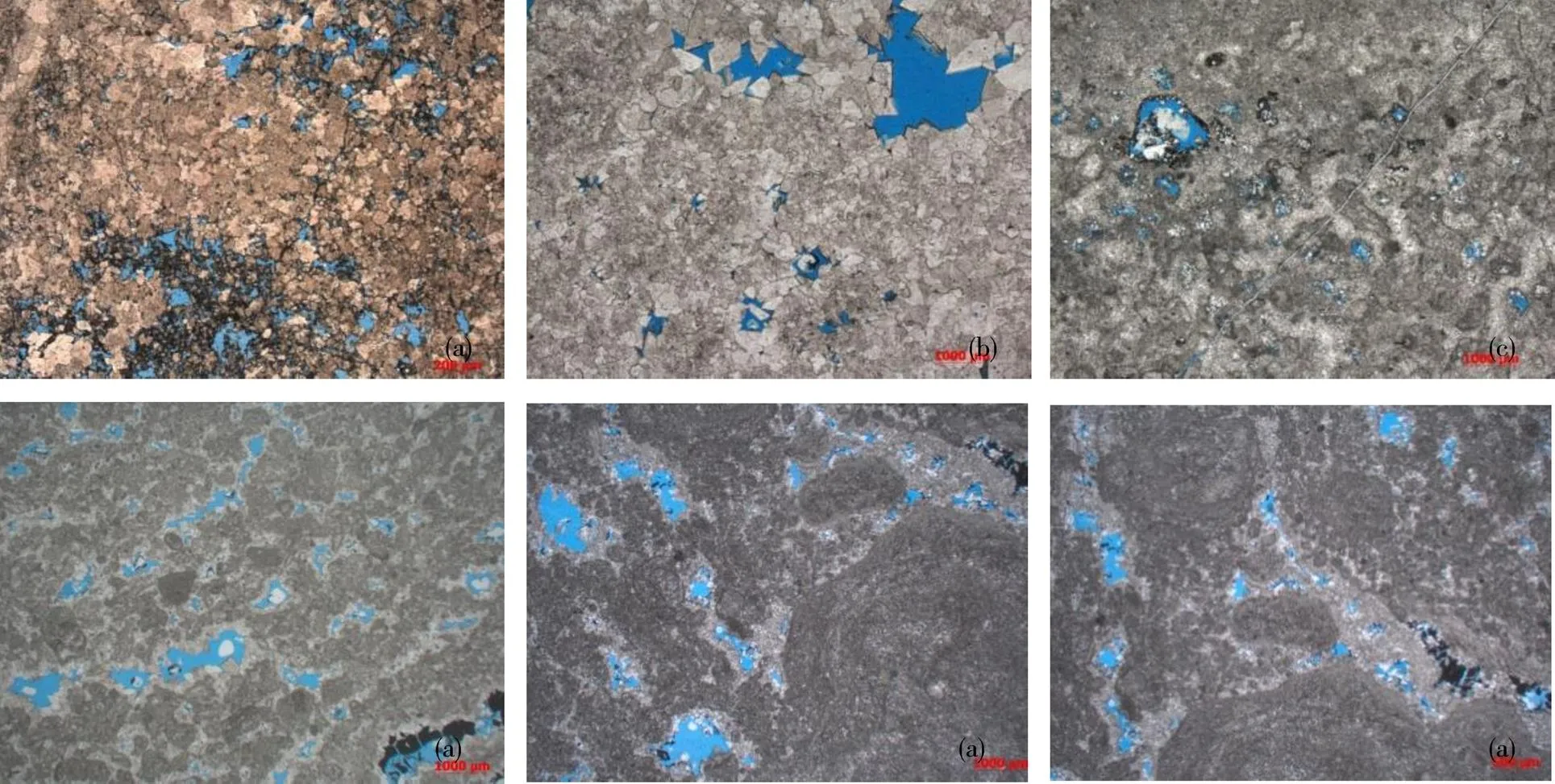

2.1.2 儲層儲集空間類型

磨溪地區臺緣帶燈四段儲層沉積時代早、后期改造時間長,發育多種類型的儲集空間[12-14], 根據孔隙形成因素、孔隙形態、孔隙大小及分布特征可將其換分為孔隙、溶洞及裂縫三大類,儲層儲集空間類型包括以次生孔隙為主的儲集空間、以溶蝕孔洞為主的儲集空間以及以裂縫組成的少量儲集空間。

1)粒間(溶)孔:原生粒間孔是由成巖顆粒相互支撐形成的,當膠結作用發育不完全或未完全被后期礦物充填時,殘余粒間孔隙。在大氣淡水和酸性流體的溶蝕作用下,膠結物甚至部分原生礦物顆粒被溶蝕,部分大型溶蝕孔洞內壁可見白云石膠結半充填及殘留瀝青,是燈四段主要的儲集空間。

2)晶間孔和晶間溶孔:由于強烈的重結晶作用,藻凝塊云巖及砂屑云巖中原生組構易遭受破壞而形成規則三角狀的晶間孔,部分晶間孔受溶蝕作用形成晶間溶孔,晶間孔和晶間溶孔也是燈四段較為重要的儲集空間類型之一,受到顆粒的組構控制,該類孔隙空間主要存在于藻凝塊云巖及砂屑云巖中。

3)粒內溶孔及鑄模孔:粒內溶孔及鑄模孔屬同一類溶蝕孔隙,是由于大氣水對成巖礦物選擇性溶蝕作用的結果,當顆粒的外部輪廓保存較好時,則稱為鑄模孔,其孔隙的形成與地層沉積期同步或半同步,為同生期-準同生期溶蝕孔隙。

4)格架孔與窗格孔:該類孔隙主要包括在藻的粘結、障積生長過程中,粘結、纏繞生長搭架形成格架孔及藻絲體腐爛后形成的窗格孔洞,這類孔隙的形成與藻類密切相關,因此該類孔隙主要出現于藻疊層巖、藻凝塊巖和藻紋層云巖中。

5)溶洞:燈四段發育的溶洞多呈層狀或沿裂縫、溶縫呈串珠狀分布,少量圍繞巖溶角礫分布,溶蝕孔洞形狀各異,按形成期次分類主要分為三類:層狀分布的同生期至準同期溶洞、風化殼巖溶成因溶洞及埋藏溶蝕成因溶洞。

5)裂縫:裂縫的形成與多期構造運動緊密聯系,早期張性縫多被白云石等礦物充填,充填程度高,僅存少量裂縫空間,形狀不規則,晚期剪切縫未充填,可提供一定油氣儲集空間。

圖3 磨溪臺緣帶燈四段儲集空間類型

2.2 儲層物性特征

儲層物性是影響儲層產能最主要的因素[15-16],通過對磨溪地區燈四段共1630個孔滲實驗數據進行分析,燈四段儲層孔隙度分布在2.4%~4.79%,全段平均孔隙度3.54%,儲層段滲透率平均值分布區間較大,為0.01~10mD之間,整體表現為孔隙度和滲透率雙低的特點,局部儲層段孔滲性較高。

2.2.1 孔隙度

本次實驗中儲層孔隙度的測量主要包括柱塞樣巖心孔隙度及全直徑巖心孔隙度兩種,測試結果顯示:柱塞巖心孔隙度總體分布在2.40%~23.5%之間,單井柱塞巖心平均孔隙度介于2.40%~4.80%,主要分布在2~6%之間,總體平均為3.54%;全直徑孔隙度分布在2.1%~6.22%之間,單井平均在2.49%~4.04%,總體平均孔隙度為3.35%,根據碳酸鹽巖儲層孔隙度分類標準,燈四段儲層孔隙度較低,為低孔隙度儲層。分別對磨溪地區鉆井柱塞樣品及全直徑樣品孔隙度和滲透率頻率分布直方圖進行對比分析,得到柱塞巖心樣品與全直徑巖心樣品孔隙度和滲透率分布規律極為相似,柱塞樣孔隙度主要集中分布在2%~6%之間,占樣品總數的92.3%,全直徑樣品孔隙度在2%~6%之間的樣品占75.76%,柱塞樣品孔隙度介于2%~4%之間的樣品占總樣品數的73%左右,全直徑樣品則為51%作用,遠低于柱塞巖心樣品。

2.2.2 滲透率

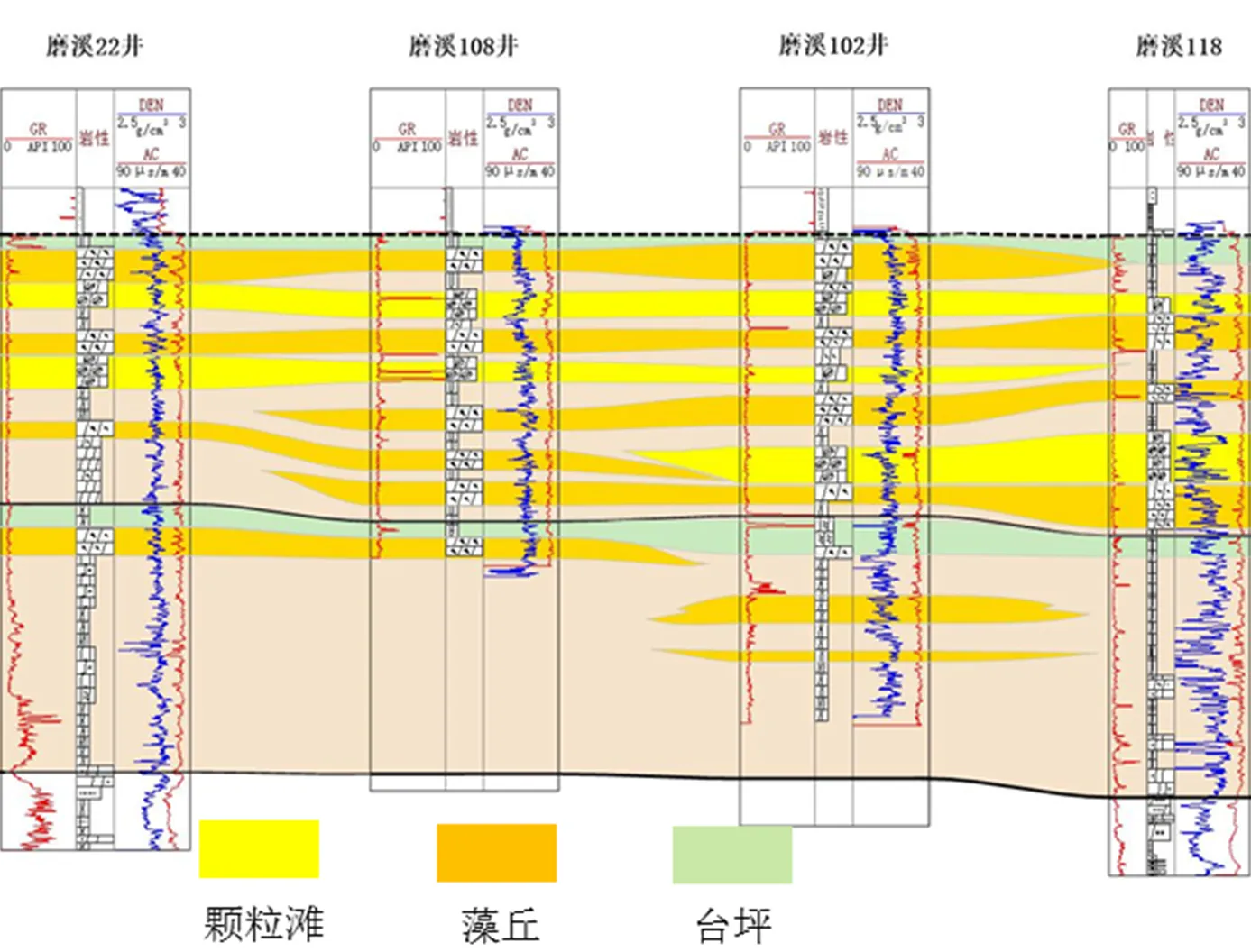

圖5 磨溪22-磨溪118井燈四段沉積相剖面圖

儲層滲流能力的強弱通常采用滲透率定量表征,通過對磨溪地區515個巖心樣品滲透率測試統計結果分析,樣品測試滲透率分布區間主要分布在0.01~10mD之間,平均滲透率值為平均值為7.865mD,占全部測試樣品總數的68.2%,滲透率相對較低,為低滲透性儲層;分別統計實驗樣品垂直滲透率及水平滲透率數據統計,樣品垂直滲透率主要分布在0.1~10mD之間,平均為0.087mD,水平滲透率多大于1mD,平均為16.12mD。全直徑樣品水平滲透率明顯高于垂直滲透率及柱塞樣品滲透率,通過分析認為全直徑水平滲透率較高主要是受溶洞發育影響,儲層溶洞主要為順層發育,橫向連通性強,對燈影組儲層水平滲透性具有較大的貢獻,同時在儲層裂縫發育段會出現滲透率劇增的現象,表明未充填裂縫對儲層滲透率的貢獻極為重要。

圖4 燈四段儲層巖心孔隙度及滲透率分布直方圖

3 儲層地質特征影響因素

燈四段儲層的形成是長期構造演化的結果,其形成及分布受多種因素的影響,根據川中磨溪地區臺緣帶沉積、成巖及構造演化特征,沉積、成巖作用是儲層形成的基礎,構造運動主要控制儲層巖溶作用的發生及裂縫的發育。

3.1沉積及成巖作用對儲層的影響

3.1.1沉積作用

沉積作用是控制燈四段儲層發育的主要因素之一,不同沉積環境下發育不同的沉積相,不同沉積相下主要沉積巖類差異巨大,磨溪地區臺緣帶燈四段儲層形成期主要為局限臺地沉積環境,包含藻丘、顆粒灘、瀉湖及臺坪4個亞相。燈四段儲層最主要的儲層相帶是丘灘相,其分布特征影響儲層區域性發育分布格局,沉積環境是儲層儲集空間形成的物質基礎,沉積相橫向展布及縱向疊置關系極大程度上影響了儲層的發育分布,研究區燈四段儲層主要為顆粒灘向和藻丘相沉積疊置形成(圖5)。

通過對巖心及儲層特征參數的統計分析,結果表明:丘灘體的發育厚度與儲層發育厚度具有正相關關系,相關系數高(圖6),空間上由西向東丘灘體厚度發育由大變小,測井結果也顯示初等厚度由西向東逐漸減薄。對不同巖性儲層孔隙度的統計分析表明區內燈四段優質儲層的發育分布明顯受沉積相控制明顯,儲層段主要發育在丘、灘相中,總體上丘灘相儲層平均孔隙度為3.9%,明顯大于臺坪相及瀉湖相,表明丘灘相為儲層的形成提供了基礎。

3.1.2成巖作用

圖6 磨溪燈四段儲層厚度與丘灘體厚度關系圖

磨溪地區燈四段沉積物在沉積之后經歷多期構造運動,不同期次的構造運動中地層的抬升和埋藏及其伴隨的成巖作用和強度各不相同,對儲層的發育影響也不盡相同,整體可分為同生期-準同生期成巖作用階段、淺-中深埋藏期成巖作用階段、表生成巖作用階段,以及壓實作用、膠結充填作用、溶蝕作用、白云石化作用和交代作用等成巖作用類型,燈影組地層古老、埋深大、成巖史復雜,其中壓實、膠結、充填作用是使沉積物體積減少、儲層物性變差,不利于燈影組儲層的形成和發育。

埋藏巖溶作用對儲層的形成具有重要的影響[20],通過對鉆井巖心特征觀察描述,可識別得到三期明顯的巖溶作用,分別對應早期巖溶、表生巖溶和埋藏期巖溶作用,其中桐灣運動時期形成的巖溶作用對儲層的影響最大,能夠形成大量具有儲集空間和滲透能力的溶蝕孔、洞,桐灣期巖溶發生在表生巖溶期,是對燈四段儲層貢獻最為重要的一期巖溶作用。

3.2 構造作用對儲層的影響

構造作用對儲層的影響體現在增大儲層儲集空間及提供流體滲流通道等兩方面,一方面,未充填裂縫和半充填裂縫可提供一定油氣儲集空間,另一方面,裂縫可作為后期地下水下滲發生巖溶作用的通道,對增大儲層滲透率貢獻巨大[19]。

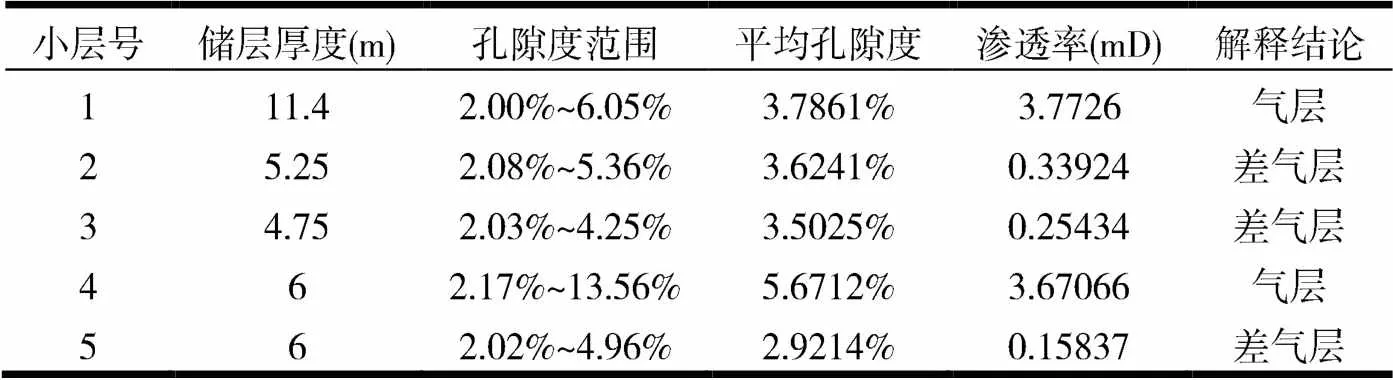

MX109井儲層評價參數統計表

燈四段地層形成時間早,經歷多期構造運動的疊加改造,燈四段儲層中發育多期構造縫,根據巖心及薄片中裂縫相互交切關系觀察,磨溪地區燈四段儲層發育多期裂縫,早期裂縫多被全充填,充填無包括白云石、瀝青及滲流粉砂,由于后期溶蝕作用的發生而擴溶,對儲集空間幾乎沒有貢獻,但是對于油氣的運移聚集形成古油氣藏具有重要作用,后期裂縫幾乎未被礦物充填,處于開啟狀態,對油氣藏的形成的儲層滲流有重要作用,裂縫的存在對儲集空間的影響相對較小,但由于其具有喉道無法比擬的連通性,對儲層滲流能力影響巨大,對儲層的貢獻主要體現在有效溝通孔洞儲集空間,起到優化改善儲層滲透性的作用。分別對帶裂縫及不帶裂縫共485個實驗樣品進行滲透率測試,得到兩類不同實驗樣品孔隙度差別不大,但帶裂縫樣品明顯高于帶裂縫樣品滲透率,由此可見,燈四段儲層裂縫的存在主要體現在增大儲層滲透率。

4 儲層對油氣藏形成的控制

燈影組氣藏氣源豐富,根據前人研究結果,燈四段氣藏具有混緣特征,氣源包括燈影組藻云巖及上覆寒武系筇竹寺組,其中筇竹寺組厚度大,孔隙度及滲透率均較小,可以作為燈四段儲層的直接蓋層,同時燈四段儲層中分布的藻云巖亦達到生烴條件,和儲集空間形成自生自儲的配置關系,由此可見,磨溪地區燈四段生烴及保存條件均較好,同時儲層具有較大的非均質性,因此,燈四段氣藏的形成與分布受儲層物性特征及后期構造改造二者共同作用。

4.1 儲層物性對油氣影響特征

磨溪地區在烴源條件及封蓋條件良好的情況下,燈四段儲層的孔隙度及滲透率分別決定儲層油氣儲量大小、滲流能力及單井產能。對比分析不同井單井產能及對應井儲層物性測試結果分析以及同一井不同產氣層段儲層巖石物性差異,以磨溪地區109井、22井等高產氣井以及103井、105井等低產井為例進行說明,磨溪109井和磨溪22井單井產氣量分別為105.61×104m3/d和63.98×104m3/d,測試孔隙度分別為4.79%和4.30%,分析兩井儲層孔隙度和滲透率大小發現兩井孔隙差異較小,而滲透均較大,且磨溪109井測試滲透率大于磨溪22井。磨溪103井和磨溪105井單井測試產量為14.87×104m3/d和24.46×104m3/d,測試孔隙度分別為3.81%%和3.93%,結果顯示低產井燈四段儲層孔隙度與高產井差別極小,而低產井滲透率確大幅度小于高產井,表明滲透率是控制油氣天然產能的重要條件。同一井不同層段儲層的物性亦表現出明顯差異,磨溪109井燈四上亞段儲層共5個含氣層段,包括兩個氣層段和三個差氣層段(表1),儲層段平均孔隙度為3.9%,平均滲透率為1.64mD,解釋氣層段平均孔隙度為4.43%,滲透率為3.72mD,差氣層段平均孔隙度為3.34%,滲透率為0.25mD,由此可見,氣層段與差氣層段孔隙度差別不大,而氣層段滲透率遠大于差氣層段滲透率,結果表面,儲層滲透率是影響油氣產能的中要因素。

圖7 磨溪地區燈四段儲層物性差異分析散點圖

4.2 構造作用對油氣影響

構造運動對燈四段油氣藏的形成具有雙重作用,一方面,桐灣運動時期,磨溪地區地層改造強烈,磨溪地區燈發生構造抬升使得燈四段儲層暴露于地表,接受大氣水的淋濾溶蝕及風化剝蝕,形成大量不規則溶蝕孔洞,并于燈四段上部形成古巖溶風化殼儲集體,同時產生大量裂縫,為地表水及地下水的下滲提供通道,為地表流體的進一步下滲以及流體在儲層中的橫向運移提供了良好條件,促進巖溶作用的橫向及垂向分布,燈四段巖溶作用的發生包括地表滲流帶、垂向滲流帶、水平滲流帶和深部緩流帶,其中垂直滲流帶和水平滲流帶的發生均與裂縫的發育密切相關,形成厚度大,物性良好的有效儲層。另一方面,構造運動過程中產生的大型斷裂,使得燈四段地層側向上直接與寒武系筇竹寺組相接處,同時溝通下部燈二段及陡山沱組頁巖烴源巖,成為油氣運移的通道。

5 結論

1)磨溪地區燈四段儲集巖主要為凝塊云巖、藻疊層云巖、藻紋層云巖和砂屑云巖,儲集空間以粒間溶孔、粒內溶孔和晶間溶孔為主,少量裂縫,儲層類型為裂縫-溶洞型。

2)燈四段儲層的形成受沉積作用、成巖作用和構造作用三者控制,沉積作用為儲層形成的基礎,構造作用和成巖作用是儲層形成的關鍵,控制這儲層的分布和儲層物性的好壞。

3)巖溶作用及儲層物性與巖性分布對氣藏的形成分布具有控制作用,丘灘相發育的凝塊云巖和藻疊層云巖以及被巖溶作用強改造的高孔滲透段是氣藏分布的有利區域。

[1] 秦章晉,劉志毅,周吉羚.川中安岳—磨溪地區燈影組儲層特征及控制因素[J].東北石油大學學報,2015,39(06):87-94+6-7.

[2] 王靜怡,胡明毅,高達,邢夢妍,劉泠杉.川中地區燈影組四段儲層特征及主控因素[J].斷塊油氣田,2016,23(06):697-702.

[3] 吳娟. 川中高石梯-磨溪構造震旦系燈影組-寒武系龍王廟組油氣多期成藏和流體壓力演化[A]. 中國石油學會石油地質專業委員會、北京石油學會.第八屆中國含油氣系統與油氣藏學術會議論文摘要匯編[C].中國石油學會石油地質專業委員會、北京石油學會:中國石油學會石油地質專業委員會,2015:18.

[4] 施開蘭. 高石梯—磨溪地區震旦系燈四段地層及沉積相研究[D].西南石油大學,2016.

[5] 徐珂,戴俊生,馮建偉,任啟強.磨溪高石梯區塊斷層對裂縫分布的控制作用[J/OL].西南石油大學學報(自然科學版):1-12[2018-10-10].

[6] 馬德波,汪澤成,段書府,高建榮,江青春,姜華,曾富英,魯衛華.四川盆地高石梯—磨溪地區走滑斷層構造特征與天然氣成藏意義[J/OL].石油勘探與開發,2018(05):1-11[2018-10-10].

[7] 金民東. 高磨地區震旦系燈四段巖溶型儲層發育規律及預測[D].西南石油大學,2017.

[8] 王頔. 川中地區晚震旦世—早寒武世構造古地理演化及油氣地質意義[D].長江大學,2017.

[9] 莫靜,王興志,冷勝遠,林剛,熊劍文,謝林,周正.川中地區震旦系燈影組儲層特征及其主控因素[J].中國地質,2013,40(05):1505-1514.

[10] 王愛,鐘大康,黨錄瑞,彭平,毛亞昆,任影,楊強.川東地區震旦系燈影組儲層特征及其控制因素[J].現代地質,2015,29(06):1398-1408.

[11] 李宗銀,姜華,汪澤成,王銅山,魯衛華,呂宗剛.構造運動對四川盆地震旦系油氣成藏的控制作用[J].天然氣工業,2014,34(03):23-30.

[12] 袁海鋒,徐國盛,王國芝,毛敏,梁家駒.川中地區震旦系油氣成藏過程的相態演化與勘探前景[J].成都理工大學學報(自然科學版),2009,36(06):662-668.

[13] 周正. 川中地區震旦系燈影組儲層研究[D].西南石油大學,2016.

[14] 王國芝,劉樹根,劉偉,范蕾,袁海鋒.川中高石梯構造燈影組油氣成藏過程[J].成都理工大學學報(自然科學版),2014,41(06):684-693.

[15] 楊青,周紅飛,王文之,全志方.川東北地區龍王廟組地質儲層特征與主控因素研究[J].中國水運(下半月),2018,18(08):175-176+179.

[16] 施澤進,彭俊,王勇.川東南地區燈影組儲層特征及其控制因素研究[J].成都理工大學學報(自然科學版),2010,37(01):1-8.

[17] 徐燕麗. 川中地區震旦系—寒武系油氣成藏條件研究[D].成都理工大學,2009.

[18] 劉樹根,孫瑋,趙異華,王國芝,宋林珂,鄧賓,梁鋒,宋金民.四川盆地震旦系燈影組天然氣的差異聚集分布及其主控因素[J].天然氣工業,2015,35(01):10-23.

[19] 姜振學,李峰,楊海軍,等. 庫車坳陷迪北地區侏羅系致密儲層裂縫發育特征及控藏模式[J].石油學報,2015,36(S2):102-111.

[20] 劉聰穎. 川中GST構造燈影組頂部巖溶古地貌恢復及其對儲層的影響研究[D].西南石油大學,2014.

Reservoir Characteristics and Control Effects of the Fourth Member of the Dengying Formation in the Moxi Area, Central Sichuan

HE Shun1,2QIN Qi-rong1,2,3WANG Jia-shu4LI Fei4FAN Ling4

(1-School of Science and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500; 2-State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500; 3-Sichuan Cooperative Innovation Center of Shale Gas Resources and Environment,Chengdu 610500; 4-Central Sichuan Oil & Gas Field, Southwest Oil & Gas Field Company, CNPC, Suining, Sichuan 629000)

The deeply buried Sinian System rich in oil and gas in the Moxi area is the key to increasing oil and gas production in central Sichuan. The study based on the observation of core and thin section, in combination with logging and production data, indicates that reservoir rocks of the Fourth Member of the Dengying Formation in the Moxi area are composed of clotted dolomite, algal stromatolite, algal lamellar dolomite and dolarenite, and reservoir space is mainly composed of intergranular dissolved pores, intragranular dissolved pores and intercrystalline dissolved pores as well as a small amount of fracture, and reservoir type is fracture-karst cave type, and the fracture and solution pore play a decisive role in the reservoir permeability. The formation of the reservoir rocks of the Fourth Member of the Dengying Formation was controlled by sedimentation, diagenesis and tectonism, while karstification, reservoir physical property and lithologic distribution got the formation and distribution of gas reservoirs under control. The clotted dolomite, algal stromatolite developed in the hilly facies and high-porosity infiltrations strongly modified by karstification are favorable gas reservoirs.

Moxi area; Fourth Member of the Dengying Formation; reservoir; control

2019-05-05

何順(1993-),男,湖北孝感人,在讀研究生,構造地質學與非常規油氣地質

P618.13

A

1006-0995(2020)01-0019-07

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.01.005