西藏日喀則市查孜地熱田地質構造特征與形成機制

羅紹強,男達瓦,李歡,成福君,格桑平措,洛松群培

西藏日喀則市查孜地熱田地質構造特征與形成機制

羅紹強1,男達瓦2,李歡1,成福君2,格桑平措2,洛松群培2

(1.四川省地質礦產勘查開發局川西北地質隊,四川 綿陽 621000; 2.西藏自治區地質礦產勘查開發局地熱地質大隊,拉薩 850032)

查孜地熱田位于岡底斯-念青唐古拉斷塊隆起區之當惹雍錯-許如錯南北向地塹區,區內巖漿巖分布較為廣泛,活動性斷裂較為發育,擁有形成地熱的良好地質條件。結合區域地質背景和地熱田地質及地球物理場的研究成果,分析了查孜地熱田地熱資源的形成背景、賦存條件和分布規律。研究表明,地熱田的熱儲層為古近紀古-始新統火山巖。大氣降水及融雪水的入滲補給為地熱水提供了豐富的水源,活動性斷裂構成了地熱水深循環的通道,廣泛分布的巖漿巖體為地熱水提供熱能來源,本區地下熱水的成因類型可劃歸為巖漿巖-構造斷裂型。

查孜地熱田;巖漿巖;活動斷裂;形成機制

青藏高原是世界上形成時代最晚、面積最大的高原,同時也是地質構造最為復雜的地區。在漫長的地質歷史中,經歷過多次大規模的構造運動,并伴有巖漿的侵入和噴發活動,特別是在中生代以來,顯現出有規模的構造變遷。燕山期之前,這一地區相對穩定,發育有各種類型的沉積建造及古生物群。喜山期以來,表現為大規模的抬升隆起,從而結束了該區沉降的歷史,雄偉的高原面貌也由此而形成。新生代以來,該區構造活動極為頻繁,隨著地質應力場的變化,早期以東西向展布為主的構造格局逐漸遭受破壞,從而形成了一系列近南北向展布的張性、張扭性和扭性的活動構造帶。

查孜地熱田位于岡底斯-念青唐古拉斷塊隆起區之當惹雍錯-許如錯南北向地塹區。西藏地熱資源勘查工作從上世紀七十年代開始,但對查孜地熱田的工作僅限于對熱水的地球化學特征、水熱蝕變、同位素特征進行了分析,對該地熱田形成的深部地質過程與成因機理研究較弱。本文從地質構造背景角度剖析該熱田的熱源、地熱資源形成與賦存條件等,其成果有助于認識查孜地熱田發展前景、科學地制定開發利用規劃。

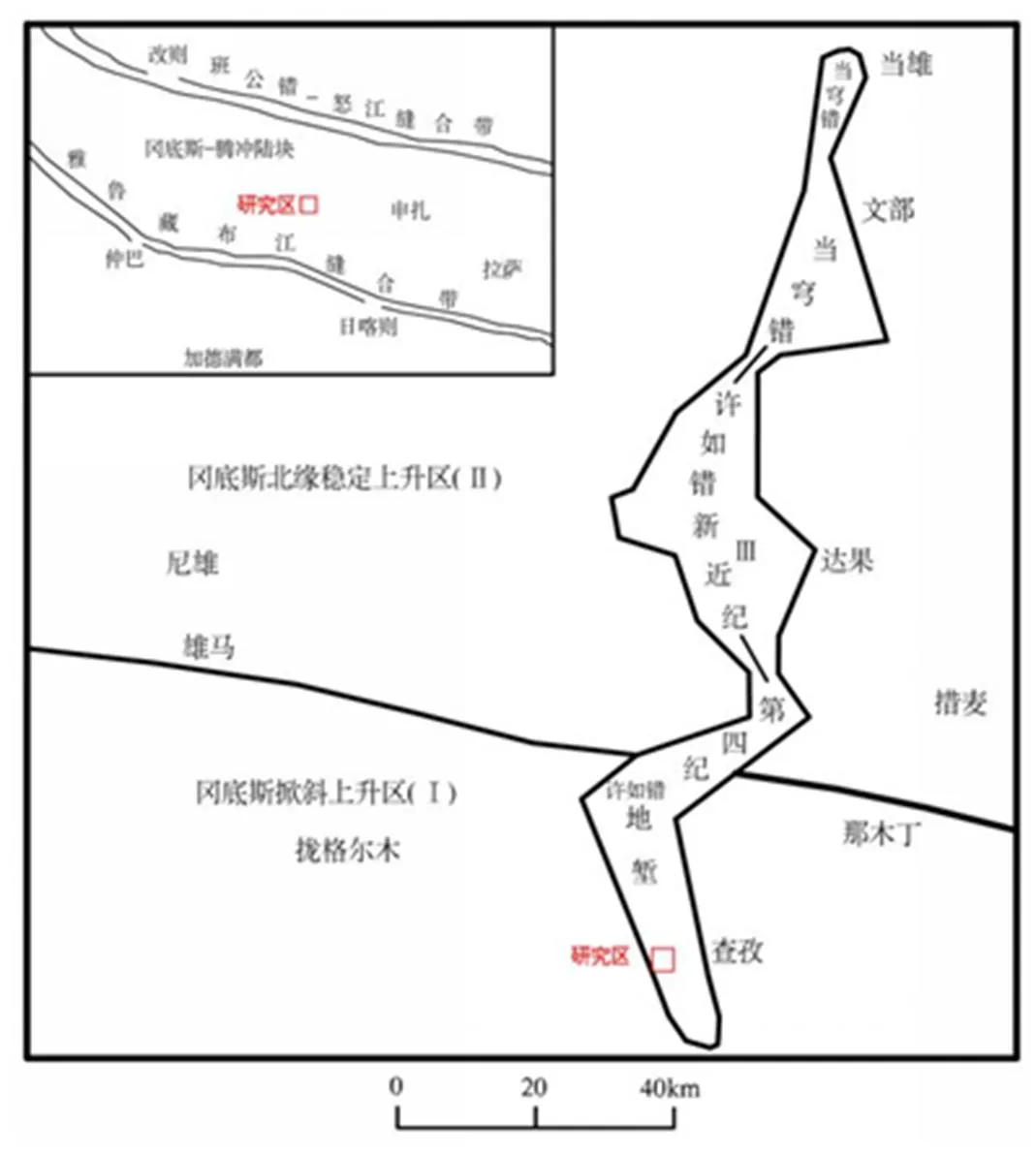

圖1 大地構造位置圖

1 區域地質背景

研究區位于青藏高原西南部、阿爾卑斯—喜馬拉雅巨型構造帶東段,大地構造位置屬岡底斯—騰沖陸塊(圖1)。區域上該巖漿弧帶東西向展布,南側與弧前盆地為深大斷裂接觸。巖漿弧帶主要由深成巖和火山巖以及大竹卡組磨拉石建造三大部分組成組成,深成巖呈不規則帶狀分布在該帶的南部,為白堊紀和古近紀基性、中酸性巖漿巖。而火山巖呈面狀分布,為一套中酸性火山巖,以中心式噴發為主,火山機構環狀、放射狀構造發育,兩者構成一個完整巖漿巖序列。

根據西藏新構造分區,工作區屬岡底斯-念青唐古拉斷塊隆起區之當惹雍錯-許如錯南北向地塹區。為新生的斷陷盆地。盆地內堆積物以第四紀河、湖相沉積為主,有少量新近紀中新世火山巖沿盆地兩側活動斷裂帶分布。以現代湖泊為中心的向心水系格局,是本區的主要地貌標志之一。斷塊山地分布的現代冰川和晚更新世冰川堆積物,表明它們自中更新世末以來一直處于強烈的斷塊上升過程,以致形成諸如多則布(6 436m)的極高山,聳立于高原腹地。區內新近紀以來仍有火山活動。表現形式有在許如錯東岸中更新世湖積層中的火山灰沉積,似乎預示至中更新世時本區仍有火山活動。查孜等地的地熱顯示,都反映了本區自中更新世以來新構造運動不但未停止,而且有加劇的趨勢。

2 查孜地熱田地質特征

2.1 地層及巖漿巖

研究區出露地層主要為古近系古新統-始新統及第四系等(圖2)。其中古近系地層分布于許如錯盆地周邊,主要為典中組(E1-2)及帕那組(E2)中-酸性火山巖,尤以流紋巖、英安巖及粗面安山巖最為發育。第四系沉積分布于許如錯盆地,按成因類型分包括了沖洪積、沼澤沉積及泉華等。

研究區的巖漿巖以火山巖為主,主要巖石類型有:流紋巖、流紋質火山碎屑熔巖、英安巖、粗面安山巖、安山質火山碎屑熔巖等。

2.2 地質構造

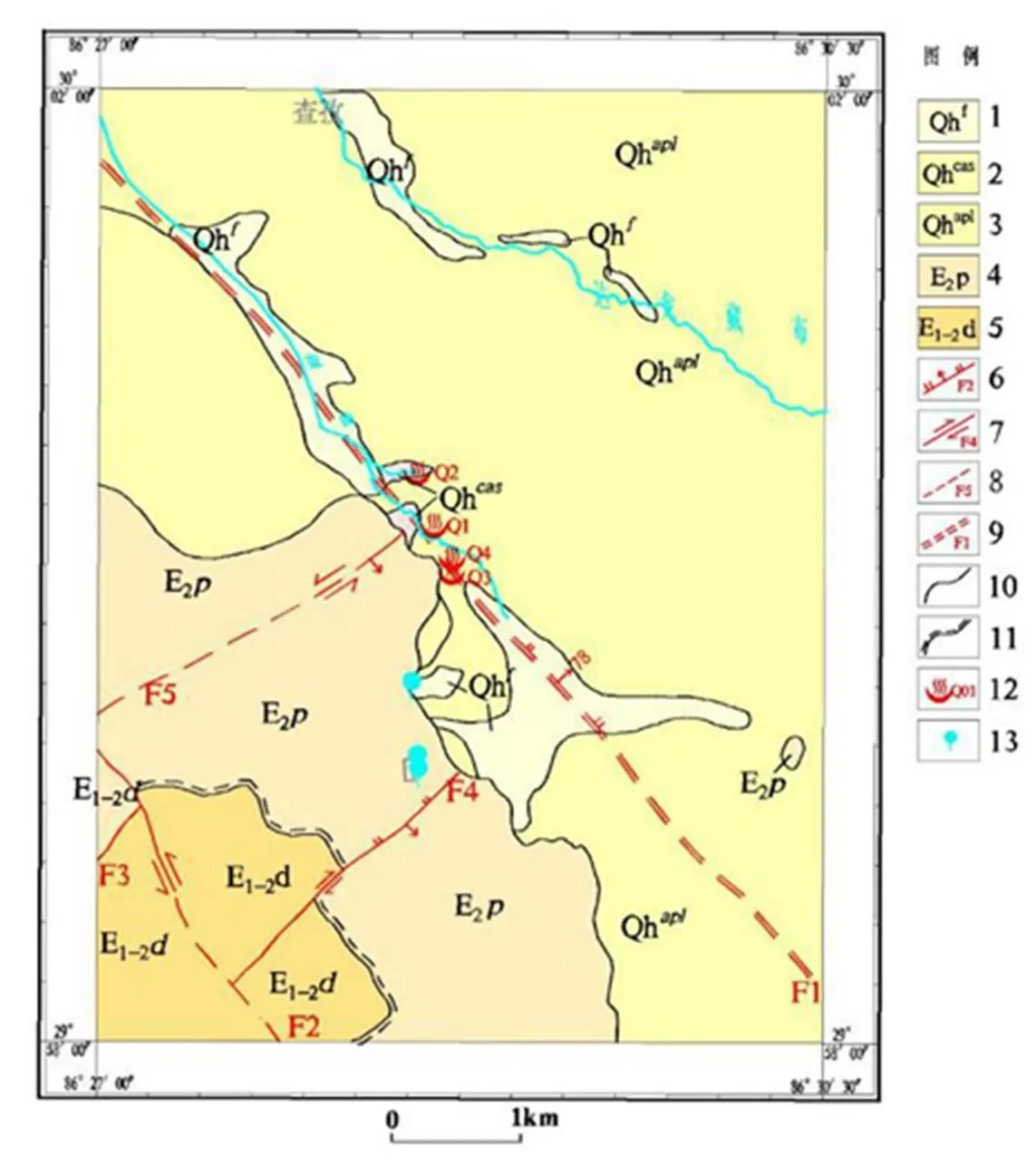

研究區構造以斷裂為主,按方向可分為兩組,即北西向和北東向(圖2)。據其相互切割關系,其生成先后順序為北東向→北西向。

北西向斷層:為當穹錯-許如錯斷陷盆地的西界斷裂帶,該斷裂主要由兩條北西走向的斷層組成,區域上斷面相對總體傾向北東,北西向延伸,傾角50°~75°。單條斷層10~30m寬,構成2.5~25km寬的斷裂帶,區域上延伸大于120km,沿斷層走向上發育一系列斷層三角面,局部形成垮崩塊體;沿斷層走向有一系列多級沉積階地,斷裂附近有溫泉發育,沿斷裂有堿性火山巖、花崗巖脈、輝長輝綠巖脈侵入,切割新近紀以前的地質體構造線。斷層形成地塹式地貌,形成于喜馬拉雅期陸內造山作用。

圖2 研究區地質圖

1-第四系全新統沼澤沉積;2-第四系全新統泉華;3-第四系全新統沖洪積;4-古近系帕那組;5-古近系典中組;6-正斷層及編號;7-平移斷層及編號;8-推測斷層及編號;9-活動斷層及編號;10-地質界線;11-不整合接觸界線;12-溫泉點及編號;13-冷泉點及編號

北東向斷層:在研究區內發育兩條,都傾向南東,最大者在區域上延伸17.5km,代表產狀130°∠80°,主要構造特征為:巖石網狀裂隙發育、有壓性角礫巖、黃鐵礦化、硅化、花崗細晶巖脈充填,形成鞍部等地貌,斷層性質表現為:早期為逆斷層,晚期為正斷層。

新構造運動:研究區新構造運動由活動斷層、斷陷盆地(斷陷帶)和斷塊山地(隆起帶)及與之伴隨的水熱(溫泉)、地震活動組成。

3 地球物理特征

3.1 AMT測量異常特征

由工區所開展的AMT測量成果來看,低阻異常范圍較寬,厚度較大。結合工區電性特征及各剖面異常特征分析,推測其下部可能存在具有一定規模的地下水體。結合地表溫泉點反映的位置來看,其基本反映在低阻異常上部,在位置上具有一定的對應性。因此,推測地下明顯的低阻異常可能為地下熱儲所反映的可能性較大。

3.2 激電測深測量異常特征

從激電測深剖面成果來看,大約在地下40m以下,存在一明顯低阻層,厚220m左右。結合異常特征及已知泉點出露的位置來分析,此低阻異常可能與地下熱儲有一定的聯系。而深部異常等值線出現規律性的同向拐折現象,線性分布特征明顯,分別反映了在深部可能存在北東向和北西向兩組斷裂構造,分別傾向南東和傾向北東,且傾角都較大。這與地表反映的斷裂構造特征基本吻合。

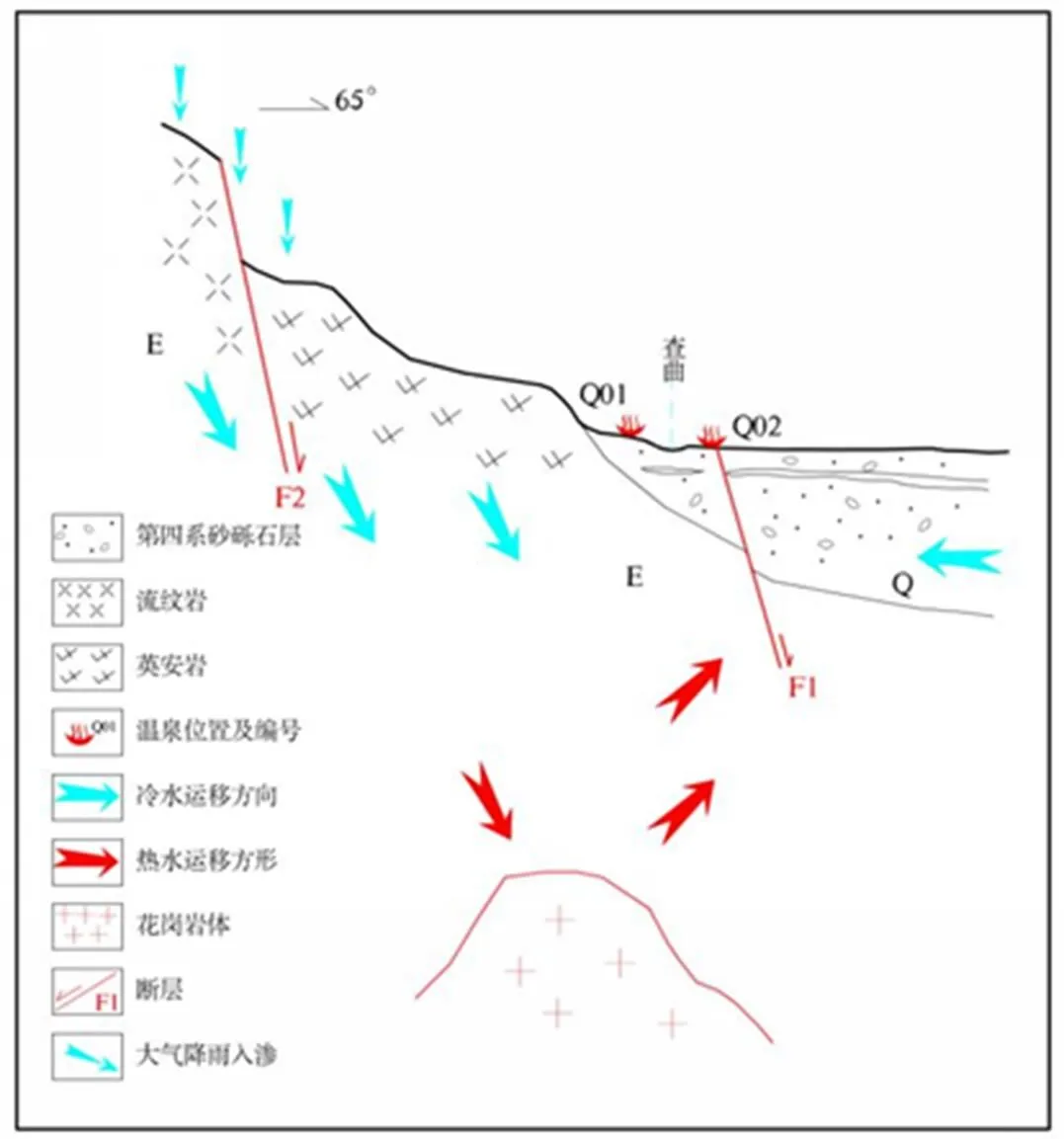

4 地熱田成因與概念模型

根據研究區區域地質背景條件,該地熱田所處于雅魯藏布江縫合帶北側,該區構造活動強烈,主要為喜山期巖漿活動,這是深部熱源體存在的關鍵。巖漿侵入體在巨厚的地殼深部侵位后慢慢冷卻,局部向地表逐漸釋熱成為地熱形成的熱源體,強烈的構造活動為地下水的入滲提供了通道,地下水并與熱源體接觸后升溫,同時又是加熱后的熱流體順斷裂構造上升至地表形成溫泉。

圖3 查孜地熱田成因模式圖

4.1 主要顯示類型

查孜地熱顯示面積約0.05km2,主要為溫泉,總體沿北西向逕流的查曲展布,顯示點分布于查曲南西側。現代顯示類型以溫泉為主。較大的泉口有兩處,最高水溫87℃,匯總流量達20 000m3/d。在顯示區內沒有發現其他類型的地熱顯示。

4.2 熱儲特征

查孜溫泉構造上位于當穹錯-許如錯南北向活動構造帶的南延部分,也是區內新活動構造的典型代表,集中分布查孜鄉以南約3km處,呈北西向帶狀展布。北西向的活動斷層對熱儲形態具有決定性控制作用。

南西山地是熱田地熱流體的補給源區,北東向構造裂隙與節理較發育,可以接受大氣降水與冰川融水的入滲。

查孜地熱田的熱儲類型由兩部分組成,第一部分是北西向斷裂帶熱儲區,該斷裂帶既是地下水深部逕流的通道,同時又是中深層的熱儲層,顯示區南西山地的大氣降水入滲地下后,沿北東向斷裂帶深部逕流,并與深埋于地下的隱伏巖體接觸后升溫,并向北東方向運移,受到盆地內的北西向隱伏構造斷層F1的頂托,熱水開始升流進入第四系含水層,這樣就形成了淺層第四系熱儲層,該熱儲層規模較小,厚度約60~80m,且根據物探資料在埋深約40m處存在一個不完全連續的高泥質粉砂層,這個層位也是第四系熱儲層的一個頂板,使得整個熱儲層處于承壓狀態。由于該層位局部可能泥質含量稍低而在地表形成溫泉出露。

4.3 流體運移

根據研究區地球物理勘探結果,推測熱水層厚度約750m左右,其概念模型為以熱田南西側基巖山地大氣降水和冰雪融水為補給,沿裂隙入滲地下,沿斷層逕流,在深部加熱后沿北西向斷層升流在河谷南西側山前一帶形成地表顯示(圖3)。查孜溫泉的熱源可能來源于地殼深部的已冷凝定位的巖漿熔體,大氣降水入滲地下以后,在深循環中,地熱流體主要沿斷裂破碎帶運移。位于第四系中的隱伏斷裂F1成為查孜溫泉運移的主要通道,同時又是地熱流體的升流儲集場所。上述因素表明,地下熱水的成因類型屬巖漿巖-斷裂構造型。

5 結論

1)查孜地熱田位于當穹錯-許如錯斷陷盆地南部,新構造運動由活動斷層、斷陷盆地(斷陷帶)和斷塊山地(隆起帶)及與之伴隨的水熱(溫泉)、地震活動組成。盆地的形成受南北向活動斷層控制,形成于喜馬拉雅期陸內造山作用。

2)查孜地熱田的熱儲類型由兩部分組成,第一部分是北西向斷裂帶熱儲區,該斷裂帶既是地下水深部逕流的通道,同時又是中深層的熱儲層。第二部分為淺層第四系熱儲層。

3)地熱田的概念模型為以熱田南西側基巖山地大氣降水和冰雪融水為補給,沿裂隙入滲地下,沿斷層逕流,在深部加熱后北西向斷層升流,并與深埋于地下的隱伏巖體接觸后升溫。在深循環中,地熱流體主要沿斷裂破碎帶運移至地表形成溫泉。因此,地下熱水的成因類型屬巖漿巖-斷裂構造型。

4)位于第四系中的北西向隱伏斷裂為查孜溫泉運移的主要通道,同時又是地熱流體的升流儲集場所,為開發該區地熱資源的有利位置。

[1] 佟偉,廖志杰,劉時彬,等.西藏溫泉志[M]. 北京: 科學出版社, 2000.

[2] 謝國剛,鄒愛國,等. 中華人民共和國區域地質調查報告措麥區幅(H45C002002)比例尺1:250000[M]. 2002.

[3] 張振利,田立富,等. 中華人民共和國區域地質調查報告桑桑區幅(H45C003002)比例尺1:250000[M]. 2003.

[4] 杜少平,索朗扎西,羅松群培,等. 西藏地熱資源現狀評價與區劃[R], 2011.

[5] 胡先才,索加, 多吉.西藏高溫地熱資源特征及開發遠景分析[J].西藏地質,2002,(2): 80-85.

[6] 多吉.典型高溫地熱系統-羊八井熱田地質特征[J]. 中國工程科學, 2003,5( 1): 42-47.

[7] 王東升,王經蘭.中國地下熱水的基本類型和成因特征[J].第四紀科學,1996,( 2) : 139-146

Geological Structure Characteristics and Genetic Mechanism of the Cazê Geothermal Field in Xikazê, Tibet

LUO Shao-qiang1Nandawa2LI Huan1CHENG Fu-jun2Gesangpingcuo2Luosongqunpei2

(1-Northwest Sichuan Geological Party, BGEEMRSP, Mianyang, Sichuan 621000; 2-Geothermal and Geological Team, Geological and Mineral Exploration and Development Bureau of Tibet Autonomous Region, Lhasa 850032)

The Cazê geothermal field is located in the NS-trending Tangra Yumco – Xuru Co graben of the Gangdisê – Nyainqêntanglha fault block where magmatite are widely exposed and active faults are developed. Based on the research results of regional geological setting and geological and geophysical fields of the geothermal field, this paper has a discussion on formation background, occurrence conditions and distribution rules of the Cazê geothermal field. The study results show that the thermal reservoir of the geothermal field is volcanic rock during Paleocene-Eocene epoch. Atmospheric precipitation and snowmelt water supply provide abundant water sources for the geothermal field, while active faults form the deep circulation channels of geothermal water, and widespread magmatite masses provide thermal energy for the geothermal water. The genetic type of the underground thermal water in this area belongs to magmatite-tectonic fault type.

Cazê geothermal field; fault basin; active fault; genetic mechanism

2018-01-05

西藏自治區礦產資源勘查專項資金項目:西藏自治區日喀市地熱資源調查與評價(藏礦勘﹝2018﹞01號)

羅紹強(1985-),男,四川綿陽人,碩士研究生,工程師,主要從事盆地構造與油氣構造研究工作

P613,P314

A

1006-0995(2020)01-0030-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.01.007