川南鹽源桃子鄉地區玄武巖型銅礦床地質特征及找礦方向

魯千紅,楊鉆云

川南鹽源桃子鄉地區玄武巖型銅礦床地質特征及找礦方向

魯千紅1,楊鉆云2

(1.四川省地質礦產勘查開發局四0二地質隊,成都 610000;2.西華師范大學環境科學與工程學院,四川 南充 637000)

分布于鹽源桃子鄉一帶的峨眉山玄武巖具有厚度大、構造應力集中和深部有基性、中酸性、酸性系列巖漿侵入活動等特征,具備形成規模以上礦床的潛力。近年來,隨著全國礦產資源潛力評價工作的有力推進,有關峨眉山玄武巖型銅礦床成礦理論研究已取得了一些重要成果,但勘查效果不佳。文章綜合利用研究區內最新的地質勘查、地球物理勘測成果,重點討論了區內玄武巖型銅礦床的成礦規律和找礦前景,認為礦化受層位和構造熱液控制,并進一步明確了礦體與地層、巖性及構造之間的成因聯系。

桃子鄉銅礦;峨眉山玄武巖;礦床地質特征 ;找礦方向

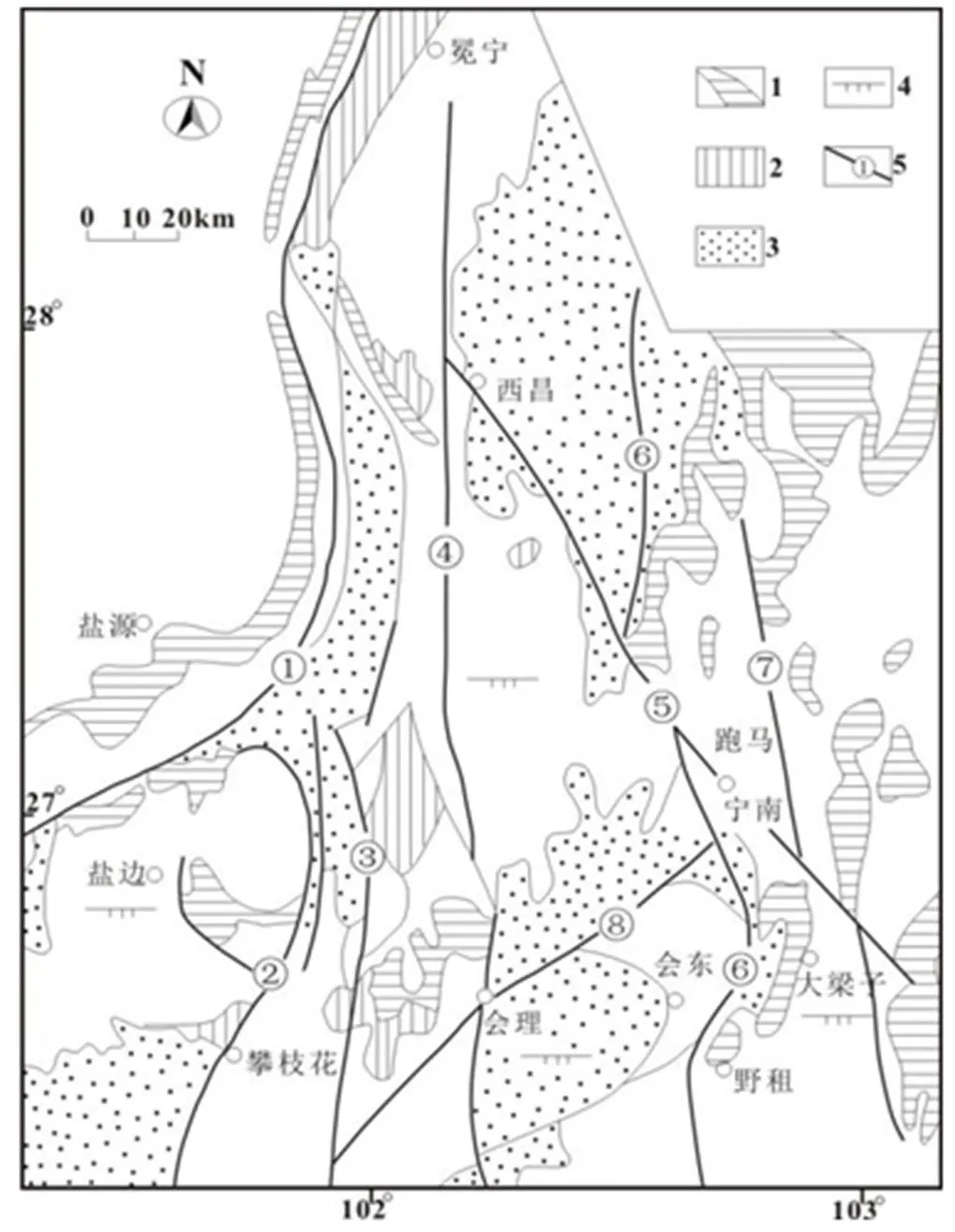

川南鹽源地區界于揚子準地臺與松潘甘孜地槽褶皺帶之間的過度部位,屬于上揚子古陸塊、鹽源-麗江逆沖帶;東鄰康滇臺隆,西北接松潘-甘孜地槽南緣(造山帶)。其東緣為木里-鹽源推覆構造體前緣的密集斷裂帶,斷裂帶內集區域上各種線性構造于一體,構造形式極為復雜;其北為推覆體后緣的韌性剪切帶;以西為推覆構造主體。在平面形態上總體呈北東緊密收斂、南西弧形散開的格局(圖1)。區內玄武巖厚度大、構造應力集中,且深部存在隱伏巖漿侵入活動,具備形成規模以上玄武巖型銅礦床的有利條件(張乾等,2008)。但通過槽、坑探等淺部工程控制,勘查成果并不理想。為進一步了解區內玄武巖型礦床的成礦規律及找礦方向,工作組先后開展了地質勘查、地球物理勘測、工程施工等基礎地質工作,在礦床成因及找礦方向等方面提出了新的看法。

圖1 研究區構造背景及構造體系略圖(據駱耀南,1985;修繪)

1-峨眉山玄武巖;2-層狀侵入體、堿性花崗巖;3-中生代裂谷盆地;4-基底斷裂;5-斷裂帶名稱及編號:①金河-菁河;②攀枝花;③-綠汁江;④安寧河;⑤則木河;⑥普雄和(德干);⑦小江;⑧寧南-會理圖1 云南省地層分區

1 區域地質概況

區域地層除侏羅、白堊系缺失以外,其余地層發育較為齊全,總厚度近兩萬米。其中三疊系分布最廣,占測區總面積的75%,厚度大于6 100m。而二疊系在區內發育最為齊全,總厚度大于4 700m,上二疊統厚度就大于4 000m(主要為玄武巖),是區內主要的含銅礦地層。早二疊世經歷了一個海進-海退沉積旋回;晚二疊世,早期大規模的玄武巖噴發,晚期是海陸交互相的煤系沉積,巖石主要由峨眉山玄武巖、紫紅色凝灰質砂巖、細礫巖、砂礫巖及含長石砂巖等組成。

區內構造發育、復雜。主要構造輪廓可分東、中、西三部:東部因金河斷裂帶使古生界披露,主要構造線呈北偏東且向南西呈弧形散開;中部為三疊系組成的較開闊褶皺,形成復向斜;西部由上二疊統與三疊系組成較緊密褶皺,并伴生有北北西走向斷層和疊加的北東向晚期構造。根據構造形態特征、力學性質及其生成時期可分為四個構造組:南北向構造組、弧形構造組、北東向構造組和北北東向構造組。在這些構造的主要部位都顯示一定的韌性剪切特征,拉伸線理發育,褶皺軸向多與拉伸線理斜交,或形成B型褶皺。褶皺轉折端和斷裂交匯處,多為成礦的有利部位。

區內巖漿多以巖基、巖脈產出,少數呈巖株產出,以基性輝綠巖居多,走向近南北向或北東-南西向。巖漿活動主要表現為華力西期和印支期,而以華力西期最為發育,構成一套有玄武巖-基性、超基性-中酸性巖的“暗色雜巖系”;印支期分布也較為普遍,但表現并不強烈,主要由同化混染巖建造的斜長花崗巖和花崗閃長巖,在坳陷區分布一些零星的輝綠巖脈和石英脈等;加里東期和喜山期的巖漿活動極其微弱,前者僅在地槽區局部地段上有基性噴發活動;后者在坳陷區內表現為少量的煌斑巖類脈巖的侵入。

2 礦區地質

2.1 地層

礦區內地層出露較為簡單,主要有樂平組(P2)砂巖、頁巖和峨嵋山玄武巖(P2),其中二疊系峨眉山玄武巖(P2)是區內主要的含銅礦地層,形成玄武巖型銅礦床;其次為樂平組(P2)砂巖,形成沉積砂礫巖型銅礦床(圖2)。二疊系峨眉山玄武巖(P2)主要出露于礦區北部和西部邊緣,根據其主要的噴發旋回,可分為兩部分:上部(P22)主要由灰綠色致密塊狀玄武巖夾紫紅色凝灰質砂巖、頁巖組成,玄武巖具有斑狀、氣孔狀、杏仁狀或菊花狀構造,分布于礦區的西北角,礦區北部的圓窩子銅礦體即賦存于該套玄武巖中,為含標準橄欖石的拉斑玄武巖,玄武巖的噴發旋徊依次為玄武質砂礫巖、凝灰巖、氣孔杏仁狀玄武巖、凝灰角礫巖、角礫狀玄武巖、致密塊狀玄武巖,顏色由淺綠淺灰、淺綠深灰、深灰黑;下部(P21)主要為深灰-灰綠色致密塊狀、斑狀、杏仁狀或菊花狀玄武巖,主要見于礦區北部。

圖2 礦區主要含銅礦層地質特征簡圖

區內玄武巖噴發具有旋回性,首先為玄武質砂巖、礫巖,往上發育凝灰巖、再往上是氣孔、杏仁狀玄武巖、凝灰角礫巖,還有角礫狀玄武巖、致密塊狀玄武巖。經地表及老硐調查發現,多數礦體連續性較差,礦化多與一定含量的凝灰質有關,而不含凝灰質的塊狀玄武巖礦化弱,熔巖中孔(裂)隙的多少與凝灰質火山熔巖的礦化強度關系較為密切,如杏仁、角礫間孔隙、構造裂隙等被瀝青質、綠泥石等充填時礦化往往較好。

根據玄武巖噴發旋回的不同可細分為三種:一是與凝灰巖、凝灰角礫巖、角礫狀玄武巖、凝灰質玄武巖有關,屬于構造破碎帶裂隙充填或蝕變玄武巖型銅礦,如圓窩子礦段,該類型具有一定規模,工業礦體可沿兩種不同的巖性界面斷續產出,受一定層控性,標志明顯,易于控制和開采。而純粹的玄武巖型銅礦找礦意義不大,很難形成一定規模的工業礦體;與玄武巖有關的另一種類型是分布在玄武巖與灰巖的接觸帶附近的蝕變巖型銅礦體,此類型灰巖一般比玄武巖早,玄武巖在早期噴發過程中其含礦熱液能充分交代灰巖,從而形成銅礦化,銅品位不高,一般在0.50%左右, 目前礦區內暫未發現該種類型,今后值得關注。

礦區內另外一種成礦類型為沉積砂礫巖型,它與凝灰質砂、礫巖有關,因出露一般比較穩定,值得進一步探索。淺色帶與紫色帶的過渡帶一般能形成較好的銅礦體,以輝銅礦為主,淺灰色代表了還原環境,容易成礦;孔隙度較大的砂巖,一般也含礦。

2.2 構造

區內構造發育,有斷裂和褶皺構造兩種類型。礦區構造繼承了區域山字型構造的特征,從桃子鄉一直到平川鐵礦均以最早期的南北向構造為主,屬于東西向擠壓、南北向一搓的應力格局。受其影響,巖石破碎,形成了NE-SW、NW-SE向構造帶和東西向拉張構造,平面上呈“Y”字型。其中跟賦礦有關的構造一個是近南北向擠壓破碎帶(圖3),而破碎帶的頂、底板往往是成礦的有利場所;另一個是近東西向的拉張破碎帶(如張家溝)。斷裂構造由北向南主要有長柏斷裂、黑漆梁子斷裂和巴基河斷裂;褶皺構造以倒墳背斜為主,次級的背、向斜構造十分發育。

長柏斷裂:位于礦區的西北角,斷層走向北東-南西向,區內長約200m,斷層性質不明,將二疊系峨眉山玄武巖上段、下段錯斷,推測為黑漆梁子斷裂的次級斷裂構造。

圓窩子斷裂:位于區內黑漆梁子北部的圓窩子一帶,斷層走向北東東向,礦區內出露長約400m,斷層具有左行走滑的特征,將二疊系樂平組(P2l)左行平移約50~100m,第三系未見平移,據此推斷為華力西晚期活動的平移斷層。

圖3 圓窩子觀測點構造要素略圖

巴基河斷層:區內最大的斷層,沿巴基河河床展布,走向北55°~70°東,推測為區域窩羅斷層的南西部,礦區內長約6km,斷層具有右行平移的特點,將第三系下統紅崖子組(Eh)平移60~100m,據此推斷該斷層是喜山期活動引起的。

倒墳背斜:背斜軸向近南北,自礦區南端散開,中部經巴基河斷裂,傾覆于礦區北部,背斜軸部為上二疊系樂平組,兩翼出露青天堡組、鹽塘組、白山組地層,西翼第三系覆蓋強,使得兩翼不對稱。背斜受巴基河斷裂錯動,傾覆端向東平移,散開端向西平移。區內發現的麥架坪礦體和雞棕梁子礦體就分布于該背斜的東、西翼。

3 地球物理特征

3.1 物性參數

通過采集標本并測試電參數的方式獲得區內地球物理參數。本次物性標本均采自測區的天然露頭或坑道內掘進的巖石,由專業地質人員定名,標本體積在200~500cm3之間,共采集各類巖性標本184塊。采用對稱小四極面團法測試(表)。

區內標本電參數測定結果統計表

由電參數測定結果表明,區內各巖類極化率由大到小依次為煤,含礦巖類,粉砂巖,閃長玢巖,輝長巖,白云質灰巖;電阻率大小變化規律則與極化率相反。區內除煤和含礦巖類外,其余各圍巖均表現為高阻低極化特征,極化率平均值均低于2%,電阻率平均值均高于20 000Ω·m。含礦巖類和煤呈現為低阻高極化特征,極化率平均值均高于4%,電阻率平均值均低于10 000Ω·m,與其它巖類存在明顯差異。其中煤表現為電阻率極低,極化率極高的電性特征;含礦巖類呈中低阻,中高極化特征,與煤存在一定的電性差異;閃長巖體與其它圍巖電性差異不明顯。

綜上,該區含礦巖類具有中高極化中低電阻特性,而一般圍巖具低極化高電阻特性,電性差異明顯,具備開展物探激電中梯工作的前提,物探成果中的中低電阻中高極化異常應與含礦巖類有關。

3.2 異常推斷解釋

3.2.1 異常下限

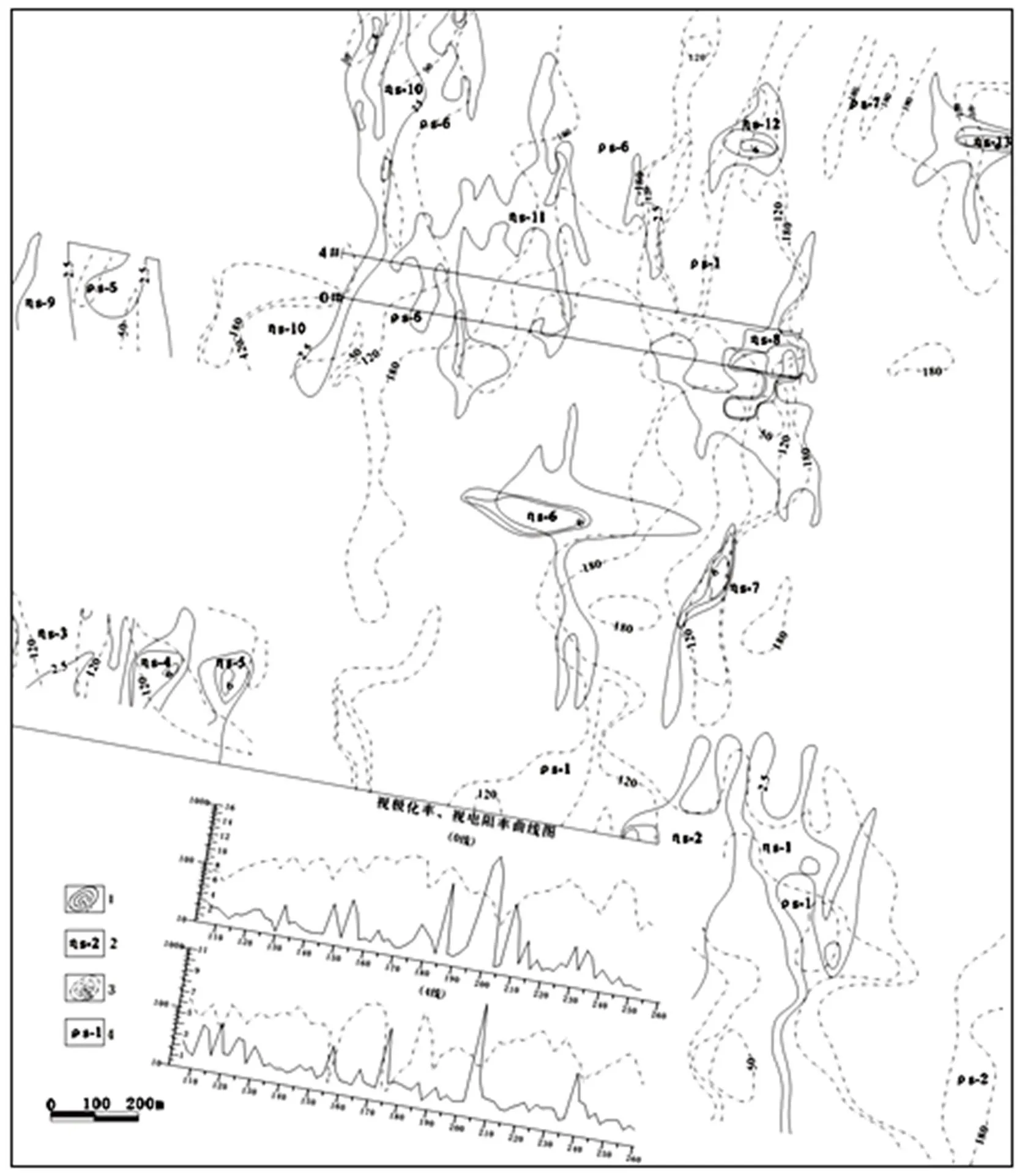

通過1∶1萬激電中梯掃面,結合區內所測物性參數及地質資料,將視極化率大于背景值一倍以上的電參數值確定為異常下限,即2.5%,并以2.5%、4%、6%為異常等值線圈定異常,共圈定出了13個視極化率ηs異常(編號分別為ηs-1~ηs-13);視電阻率以180Ω.m為異常上限圈定低阻異常,并以180Ω.m、120Ω.m、60Ω.m為異常等值線圈定異常,共圈定出了7個視電阻率ρs異常(編號分別為ρs-1~ρs-7)(圖4)。

3.2.2 異常推斷解釋

從工作區激電異常分布情況來看,區內視極化率異常主要呈帶狀展布,部分異常形態不明確,走向近南北。視電阻率中的7個低阻異常(ρs-1~ρs-7),與視極化率ηs異常基本吻合。由于銅礦體中常含有金屬硫化物,一般都表現為中低阻中高極化特征。根據激電測深、地質條件、工程控制等因素初步確定了四處礦致異常帶,其特征分析如下:

1)ηs-1異常

該異常位于測區東南角。異常呈條帶狀展布于二疊系上統樂平組砂巖地層內,異常南部產于與閃長玢巖巖體邊部,近南北走向,地表出露巖性主要為(粉)砂巖,局部地段有見煤層出露,Ⅲ號礦體與該異常相伴產出。異常長約900m,寬約170m,與視電阻率異常ρs-1南部相接,異常極值4.77%。該異常與巖體及Ⅲ號礦體有一定的關系,結合標本電參數測試統計結果初步推測該異常找礦意義較大。

在該異常南部西側上布置了10個(CS17-CS26)測深點。從測深點ρs、ηs異常曲線圖可以看出,當AB/2達到200m之后視極化率有明顯上升趨勢,推測極化體頂板埋深應在地下100m左右,越往深部極化率呈增加趨勢,說明極化體具有一定的厚度規模。

根據以往經驗將AB/6作為大致深度,通過測深斷面的擬斷面圖顯示,在CS18-CS21段以及CS25、CS26段測深異常較為明顯,且具備高極化低電阻特性,推測極化率較高部位為極化體富集地帶,埋深大致在地表以下100~150m左右。此異常范圍較大,具有一定的走向,測深異常明顯,具備中高極化中低電阻特性,異常上已發現Ⅲ號礦體,推測此異常具有較好的找礦意義。

2)ηs-4、ηs-5異常

兩異常位于測區西南部圓窩子礦段,F2斷層與長柏斷層F1復合交接部位。展布于二疊系上統峨眉山玄武巖內,地表出露巖性有輝長巖、閃長玢巖、砂巖等,地表有礦化,見民采痕跡。異常不完整,未封閉,寬約120m,與視電阻率異常ρs-3套合。異常極化率極值7.46%。

兩異常范圍較大,未封閉,測深異常明顯,具備中高極化中低電阻特性,異常附近已見礦體出露,推測此異常具有較好的找礦意義。

3)ηs-6異常

異常位于測區中部偏西側,與長柏斷層F1相交,異常隆集中心與F1平行。異常展布于二疊系上統樂平組與玄武巖的接觸帶上。異常整體走向近南北,隆集中心走向近東西。異常極值14.75%。異常西面地表見銅礦體。異常范圍較大,面積約0.07 km2,推測此異常具有較好的找礦意義。

圖4 測區地球物理綜合異常圖

1-視極化率ηs異常等值線(%);2-視極化率ηs異常編號;3-視電阻率ρs異常等值線(Ω.m);4-視電阻率ρs異常編號

4)ηs-7、ηs-8、ηs-12異常

異常位于測區中部圓窩子一帶,由南向北依次排列,與IV號礦體相伴產出,與視電阻率異常ρs-1北部相接。異常內出露地層為二疊系上統峨眉山玄武巖,異常總體走向南北,異常總長約1300m,平均寬度約200m;總面積約0.12 km2,ηs-8面積最大,異常平均值較高,異常極值15.79%。在ηs-8內發現有舊探(采)礦坑道,坑道見斷層破碎帶,近南北走向,產狀較陡,與視電阻率異常ρs-1特征較吻合。

在ηs-8上布置了16個(CS1-CS16)對稱四極測深點,測深數據較剖面數據小,斷面異常較連續。從測深點ρs、ηs異常曲線圖可以看出,當AB/2達到400m之后視極化率有明顯上升趨勢,在800m時達到極值,根據反演結果推測,極化體頂板埋深應在地下150m左右。

此三個異常范圍較大,具一定走向,測深異常明顯,具備中高極化中低電阻特性,與IV號礦體相伴產出,位于與圓窩子斷層F2垂直的次級斷層破碎帶上。此異常應由IV號礦體引起,為較好的異常,具有很好的找礦意義,ηs-8異常的隆集中心應為找礦的重要地段。

4 結論

1)區內含礦巖石主要為玄武巖,即形成玄武巖型銅礦。根據其噴發旋回的不同又可細分為三種:一是凝灰巖、凝灰角礫巖、角礫狀玄武巖、凝灰質玄武巖有關,屬于與構造破碎帶有關的裂隙充填或蝕變玄武巖型銅礦。

2)區內構造繼承了區域山字型構造特征,表現為東西擠壓、南北拉張的應力場格局,巖石破碎。其中近南北向擠壓破碎帶是主要的賦礦構造,尤其應注意破碎帶的頂、底板往往是成礦的有利部位。值得一提的是,位于東西向拉張破碎帶內的張家溝礦化體,與物探異常吻合,從實地來看,東西向含礦破碎帶長約100m,垂高約50m,已具備一定的規模,物探異常應為礦致異常。

3)區內巖漿巖分布極不均勻,但具備基性、中酸性、酸性一套巖漿系列,應屬于一個巖漿噴發系統。根據坑道內發現的方解石化含銅礦脈、鉀長石化礦化碎裂帶、次火山巖脈或角礫、石英團斑與結晶脈,以及南部碳酸鹽鐵礦脈、黑云煌斑巖脈等巖漿組合類別,深部不排除有高溫封閉環境的斑巖型銅礦床。

致謝:研究得到了四川省冶金地質勘查局六0六大隊領導的大力支持;鹽源縣八仙坪礦業有限責任公司領導付向東、技術監理田國強等為項目野外工作的順利推進提供了技術支持;作者借此向他們表示真誠的感謝!

[1] 陳毓川,朱裕生,肖克炎,等.中國區成礦區(帶)劃分[J].礦床地質(增刊),2006,S1:1-5.

[2] 黃智龍,陳進,等.云南會澤超大型鉛鋅礦床地球化學及成因-兼論峨眉山玄武巖與鉛鋅成礦的關系[M].北京:地質出版社,2004.

[3] 單衛國,梁斌,等.論滇東北二疊紀玄武巖型銅礦(BC)找礦-美洲火山紅層型銅礦(VRC)的啟示[J].云南地質,2007,17(4):143-164.

[4] 吳建民,黃永平,劉肇昌.揚子地臺西緣海相火山巖建造及其控礦特征[J].礦床地質,1998,17(4):321-328.

[5] 張乾,王大鵬,范良伍,等.滇-黔相鄰區峨眉山玄武巖型自然銅-輝銅礦礦床的成礦規律及成礦前景分析[J].地質與勘探,2008,44(2):8-12.

[6] 周明魁,劉儼然.西昌-滇中地區地質構造特征及地史演化[M].重慶:重慶出版社,1988.

Geological Features and Range of Reconnaissance of Basalt-Type Cu Deposit in Taozi, Yanyuan

LU Qian-hong1YANG Zuan-yun2

(1- No. 402 Geological Team, BGEEMRSP, Chengdu 610000; 2-College of Environmental Science and Engineering, China West Normal University, Nanchong, Sichuan 637000)

The Emeishan basalt in Taozi Township, Yanyuan is characterized by large thickness, concentrated tectonic stress and basic, intermediate-acidic and acid magmatic intrusive intercalations in the depth which makes a Cu deposit possibly formed. In recent years, with the vigorous advancement of the national mineral resources potential evaluation work, the research on metallogenic theory of the Emeishan basalt type Cu deposit has made some important achievements, but the exploration effect is not good. This paper focuses on the metallogeny and prospecting potential of the basalt type Cu deposits based on the last geological exploration and geophysical survey results in this area. It is believed that the mineralization is controlled by the stratigraphic horizon and tectonic hydrothermal solution.

Taozi Township; Cu deposit; Emeishan basalt; metallogeny; range of reconnaissance

2019-01-05

西華師范大學博士啟動基金項目(412665)、鹽源八仙坪礦業有限責任公司資助。

魯千紅(1986-),男,湖北麻城人,工程師,主要從事工程地質、地質調查與礦產勘查等方面的研究工作

楊鉆云(1981-),男,河南平頂山人,博士研究生,高級工程師,主要從事工程地質、環境地質等方面教學與科研工作

P618.41

A

1006-0995(2020)01-0034-06

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.01.008