藻渡煤礦礦井通風系統優化應用研究

韓少勇

(重慶市綦江區藻渡煤礦有限公司,重慶 401437)

在煤礦地下開采的過程中井下巷道及工作面時刻保持新鮮風流是保障煤礦生產安全的重要一環和關鍵步驟,在很多煤礦都存在后期生產產量較最初設計發生變化以及隨著生產工作的進行有新的工作面開發等情況的存在[1-4]。從通風系統設計的角度考慮出現產量及工作面變化的情況后可能會導致原有通風系統難以滿足生產需要,因此需要根據實際生產情況對通風系統進行改造以滿足煤礦安全生產需求。

1 通風系統概況

1.1 當前通風概況

藻渡煤礦生產規模21萬t/a,采用中央分列式通風。礦井井筒具體功能情況如下:副平硐,位于井田北翼淺部,主要擔負礦井進風、敷設電纜和行人的作用。四號風井,位于井田南翼淺部,擔負礦井回風的任務并作為礦井一個安全出口。主扇通風機為2臺FBCDZ-6-16B型通風機,一臺工作,一臺備用。風量范圍為28~62.5m3/s,風壓702Pa~2640Pa,電機功率 2×75kW。

1.2 通風系統問題分析

藻渡煤礦隨著礦井生產的不斷進行,在開采和掘進過程中由于存在未封閉的采空區和棄用巷道導致有效風量的損失,對礦井的通風效率造成了影響,導致新開辟的和正在使用的采面及巷道進風風量不足。為了保證礦井安全生產,需要對現有的通風系統進行優化改造。根據對井下現有工作面、備用工作面、瓦斯抽放巷以及其他硐室等作業點風量需求計算得到目前總進風量需達到46.2m3/s才能滿足當前用風需求。

2 通風系統優化方案

根據礦井通風系統目前存在的問題,以及礦井的井筒布置情況和地質條件,在保證井下作業點及巷道的風量滿足要求的情況下制定了如下通風系統優化方案。

對煤礦原有主扇通風機進行更換,根據目前礦井所需總風量以及通風網絡特征曲線情況,選擇合適的通風機。掘進新的進風巷增大進風斷面,減小進風阻力。

2.1 進風巷掘進

主明斜井工作面對應地表范圍內屬荒坡,地面無大建(構)筑物。總設計長度252m,Z=+271~272.2m,方位角177°。根據以往勘探資料在進風巷向南掘進通過區域地質條件較好,該區域無較大的地質構造存在,但煤巖層內有小的褶皺存在,對掘進影響較小。巷道通過區段避開了地質構造較大的區域,巷道掘進難度小,后期維護成本低。主明斜井工程參數見表1。

表1 掘進巷道工程特征

進風井掘進完成后進風路線為:主明斜井→主井井底車場→主運大巷→采區下部車場→采區提升上山→采區中部車場→工作面運輸巷→工作面;副平硐→副暗斜井→副井井底車場→采區中部車場→工作面運輸巷→工作面。

回風路線為:工作面→回風平巷→回風上山→茅口上山→茅口回風巷→南翼上山回風→四號風井。

2.2 通風機選型

通風機能力校核如下[5]:

(1)礦井主要通風機供風量按下式計算:

式中:

Q通-礦井主要通風機供風量,m3/s;

Q礦-礦井需風量,m3/s;

K-漏風系數,取1.05。

(2)礦井主要通風機靜壓按下式計算:

式中:

Hf-井巷通風靜壓,Pa;

H阻-井巷通風阻力,Pa;

hf-主要通風機設備阻力,100~200Pa,若設備有消聲器,另加50~80Pa,取值250Pa。

Hz-自然狀態下風壓,200.35Pa,取200Pa。

根據計算,通風容易時期風機產生靜壓為1116Pa,通風困難時期風機產生靜壓為1340Pa。

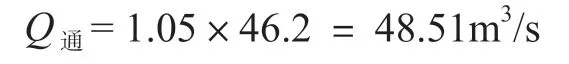

(3)理論工況點

根據上述情況,主通風機理論工況點時的風量和風壓為:

通風容易時期:Q容=48.51m3/s,Hf=1116Pa;

通風困難時期:Q難=48.51m3/s,Hf=1350Pa。

(4)通風網路特性曲線

網路風阻及特性方程式,通風容易時期:

等效網路風阻:

通風困難時期:

等效網路風阻:

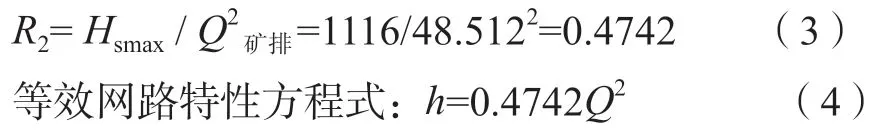

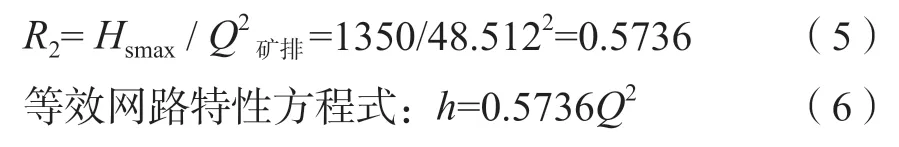

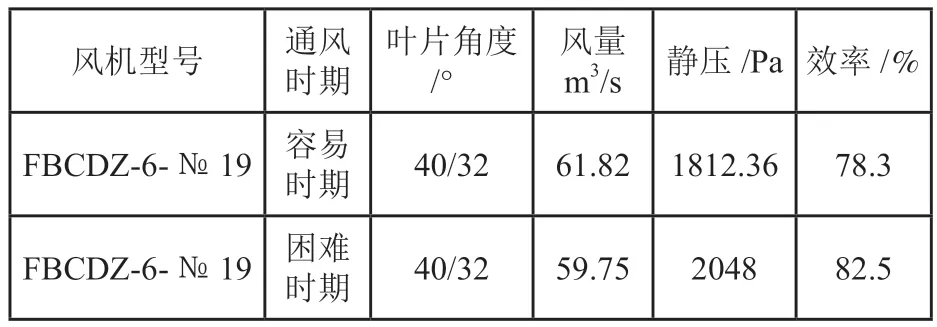

(5)設備選型結果

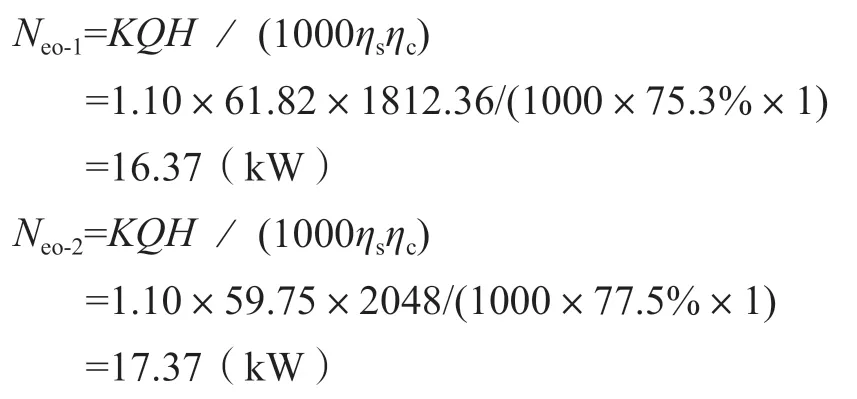

根據計算的主通風機風量和負壓,如圖1所示。從風機性能曲線及運行工況點圖上確定通風容易、困難時期風機工況點(A、B),結果見表2。

表2 通風機工況參數表

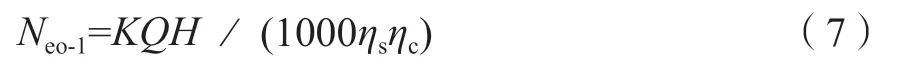

(6)電動機功率按下式核算:

式中:

K-電動機的容量系數,軸流式通風機取1.10;

ηs-軸流式通風機靜壓效率,%;

ηc-傳動效率,取1.0。

電動機功率:

經校核,將原有的2臺FBCDZ-6-NO16B型對旋通風機變更為2臺FBCDZ-6-№19型對旋通風機。風量變化范圍 32.3~70.5m3/s,風壓 660Pa~1970Pa,轉速980r/min,風機功率2×90kW。滿足要求。設計變更后,未降低國家現行規程、規范、標準等要求,滿足礦井安全生產需要。

圖1 通風機性能曲線圖

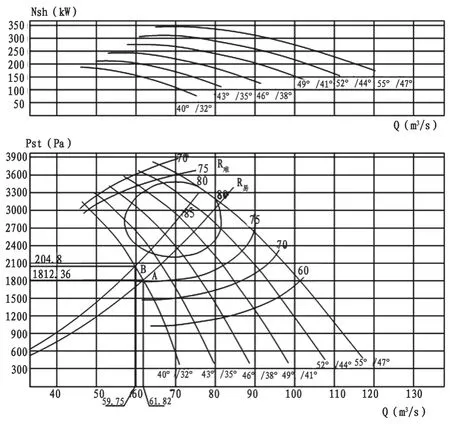

3 優化方案應用效果

通風系統改造和設備調試完成后,經現場對相關參數實際測定得出:通風機風量可以通過變頻調整的最大風量大約為2954m3/min,根據計算礦井總共需要風量為2910.6m3/min,通風機最大風量完全滿足需求;通風等積孔達到了3.5m2以上,降低了通風難度。通風系統完成優化后各作業點風量實測情況見表3。

4 結論及展望

(1)藻渡煤礦新掘進進風井以及主扇通風機更換完成后,經實際運轉現場參數測定證明了該優化方案的可行性,解決了井下用風點供風量不足的問題。礦井主要掘進巷道、工作面以及瓦斯抽放巷等作業點均達到了配風標準,改善了井下安全作業環境。

(2)為了提高礦山管理水平,提高礦井自動化程度,提高工作效率,降低生產成本,未來礦井通風系統將朝著智能化和信息化的方向發展。

表3 作業點風量實測情況