高層建筑基坑變形監測研究

曹海春

(山西工程職業學院,山西 太原 030031)

隨著建筑物趨于高層化,高層建筑具備基坑大、基坑深的特點,會給高層建筑造成安全隱患。因此為確保高層建筑的結構穩定,保證施工安全,必需對基坑工程進行變形監測。通過變形監測,掌握高層建筑基坑工程變形規律,尋找引起基坑變形的原因,對項目可能遇到的災害性問題進行有效性防治,提升建筑物的安全性和穩定性。

1 工程概況

融創長風壹號項目位于太原市千峰南路以西,新莊北街以南。基坑東西長約310m,南北長約200m,基坑開挖深度為0.06m。基坑北側為新莊北街,距離已有建筑46m;東側為千峰南路,距離已有建筑56m;南側為新莊南路;西側為新莊北路,距離已有建筑30m。受本工程施工影響的主要周邊環境為:基坑東側千峰南路,西側新莊北路。本基坑支護工程采用支護方式為灌注樁+三軸攪拌樁支護方式。本工程基坑側壁安全等級地塊一為一級。

支護范圍內主要是雜填土、素填土、粉土、粉質粘土等。地下穩定水位位于自然地表下4.10~6.20m。

2 基準點、工作基點布設

在基坑東側,在距離基坑30m外不受施工影響的穩定區域,沿千峰南路從南到北每隔100m布設1個基準點,共布設3個基準點(K1~K3);在基坑西側,在距離基坑30m外不受施工影響的穩定區域,在地表從南到北每隔100m布設1個基準點,共布設3個基準點(K4~K6)。

在基準點采用洛陽鏟挖直徑約200mm、深度為1.5m的孔,然后將長度為2m的Φ16鋼筋打入孔內,并用C20混凝土進行澆筑,鋼筋頂部高出地面約10cm,并砌磚保護。本次水平位移與豎向位移監測基準點,二者共用。

3 基坑頂部豎向位移及水平位移監測點布設

沿支護樁冠梁頂部每隔20m布設一個監測點,冠梁中部、陽角處重點布置監測點。基坑支護方式為放坡部分,在止水帷幕上指定的地方用電鉆鉆孔,將頂部帶“+”的Φ16鋼筋打入孔中,頂部高出地面約10cm,用紅磚砌磚保護,用字模統一噴涂編號。

本次在基坑頂部共布設了53個監測點。

4 周邊地表豎向位移監測點布設

用電錘在地表鉆孔,植入Φ12長30cm鋼筋,用植筋膠固定的方法,在基坑東側、西側道路地表每隔25m布設一個道路地表監測點。

本次在基坑東側千峰南路人行道布設7個地表監測點,編號為DB1~DB7,基坑西側布設6個地表監測點,編號為DB8~DB13。

5 監測方法

5.1 基準網聯測

(1)水平位移基準網測量

基準點標石、標志埋設后,達到穩定后開始觀測。穩定期15d后開始觀測。

平面控制網采用獨立坐標系,測量采用全站儀(徠卡TS11),采用邊角測量法按二等觀測等級要求測量。其測量技術要求符合《建筑變形測量規范》(JGJ8-2016)中相關規定。

(2)豎向位移基準網測量

本次高程控制網采用獨立高程系,使用電子水準儀(徠卡DNA03)配一對2m銦鋼精密條碼尺,按二等沉降觀測技術要求測量,技術要求符合《建筑變形測量規范》(JGJ8-2016)中相關規定。

5.2 豎向位移監測

使用電子水準儀(徠卡DNA03)配一對2m銦鋼精密條碼尺,按二等水準測量技術要求施測。測量前先將基準點和工作基點聯測,然后將沉降點與基準點或工作基點組成閉合環或附合水準網進行觀測。

5.3 水平位移監測

使用全站儀(徠卡TS11)采用坐標法測量:在基坑圍護邊的兩端遠處各選定一個穩固基準點K2、K3,用全站儀測出其坐標,以K3為測站點、K2為定向點,測得各監測點的初始坐標X0、Y0,監測點本次Xi、Yi與初始值X0、Y0的差值即為該點X、Y累計位移量。

以上無論是平面監測網、豎向監測網的建立,還是平面觀測點、豎向觀測點的觀測,自始至終都使用同樣的儀器設備、相同的作業人員、相同的作業方法。

6 監測報警值

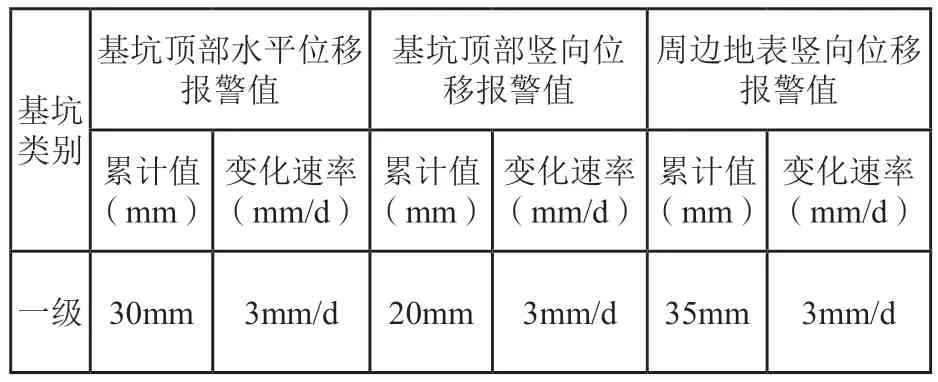

(1)根據圍護設計要求,各監測項目的報警值如表1所示。

表1 各監測項目的報警值表

(2)當出現下列情況之一時,提高監測頻率,并立即進行危險報警,及時告知設計方,并應對基坑支護結構和周邊環境中的保護對象采取應急措施。

① 監測數據達到報警值的累計值;

② 基坑支護結構或周邊土體的位移值突然明顯增大或基坑出現管涌、流沙、隆起、陷落或較嚴重的滲漏等;

③ 基坑支護結構出現過大變形、壓屈、斷裂、松弛或拔出的跡象;

④ 周邊管線變形突然明顯增大或出現裂縫、泄漏等;

⑤ 根據當地工程經驗判斷,出現其他必須進行危險報警的情況。

7 監測成果分析

基坑從開挖到基坑回填完畢階段的主要施工內容是土方開挖、底板的澆筑、基坑回填。在本階段內所有的監測項目包括:基坑頂部豎向及水平位移、周邊地表豎線位移。

基坑開挖前,對基坑頂部豎向及水平位移監測點、周邊地表豎線位移監測點進行埋設及初始值測定。

隨著開挖深度的增加,由于卸載引起的應力釋放,勢必造成圍護壩體向基坑內產生位移,由此造成基坑外土體的變形,相應地造成周邊地表的變形。同時,在土體開挖前,對基坑進行降水,盡管有圍護結構擋水,也會造成坑外水位的變化,從而影響周邊環境。本階段是圍護結構的考驗期,也是監測工作的重點。監測情況如下:

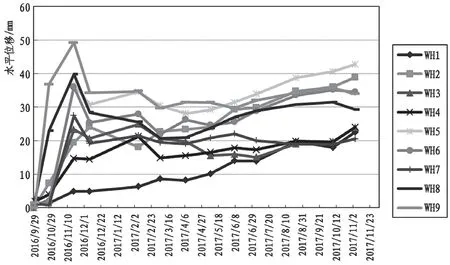

(1)基坑頂部豎向及水平位移

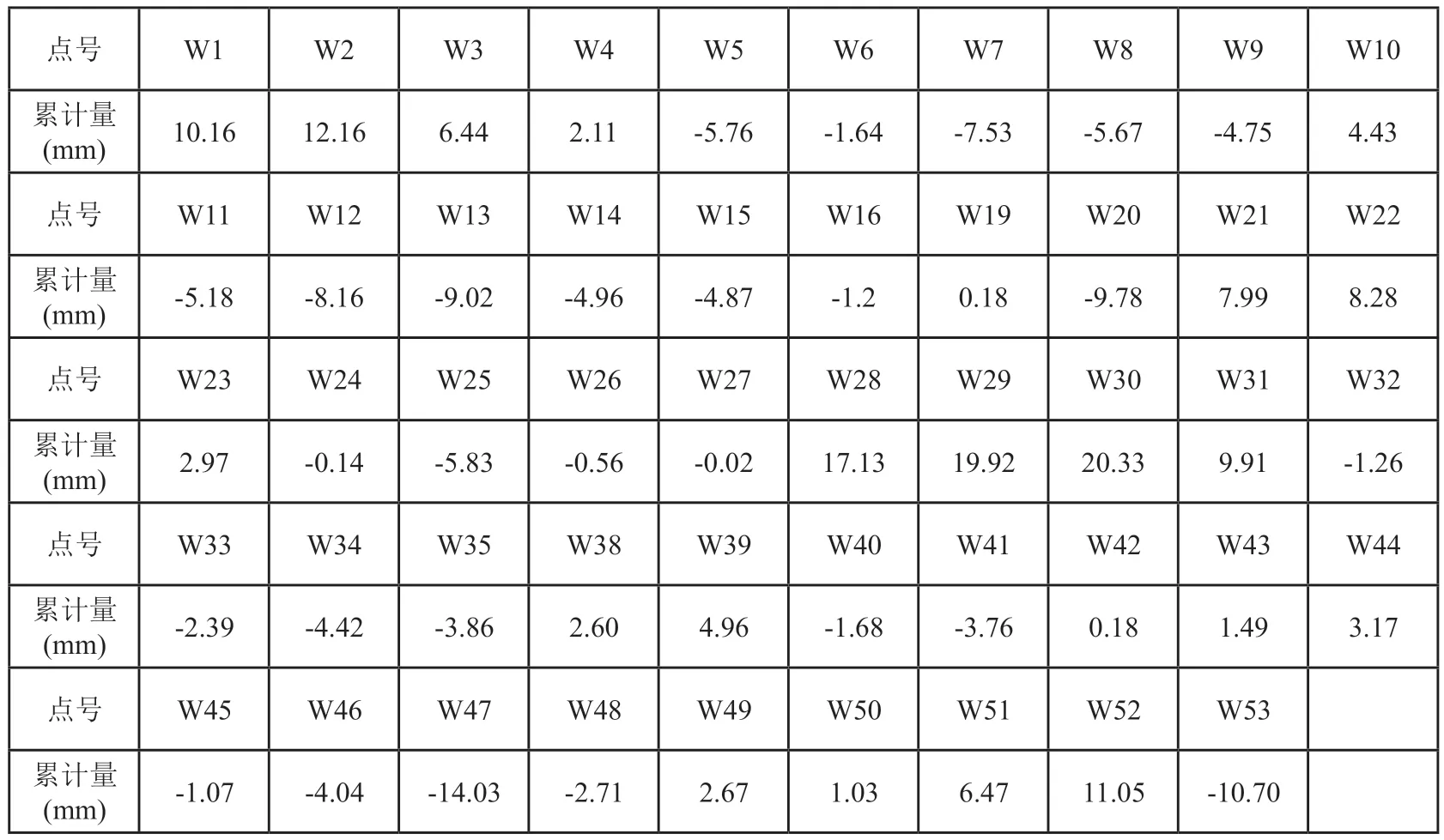

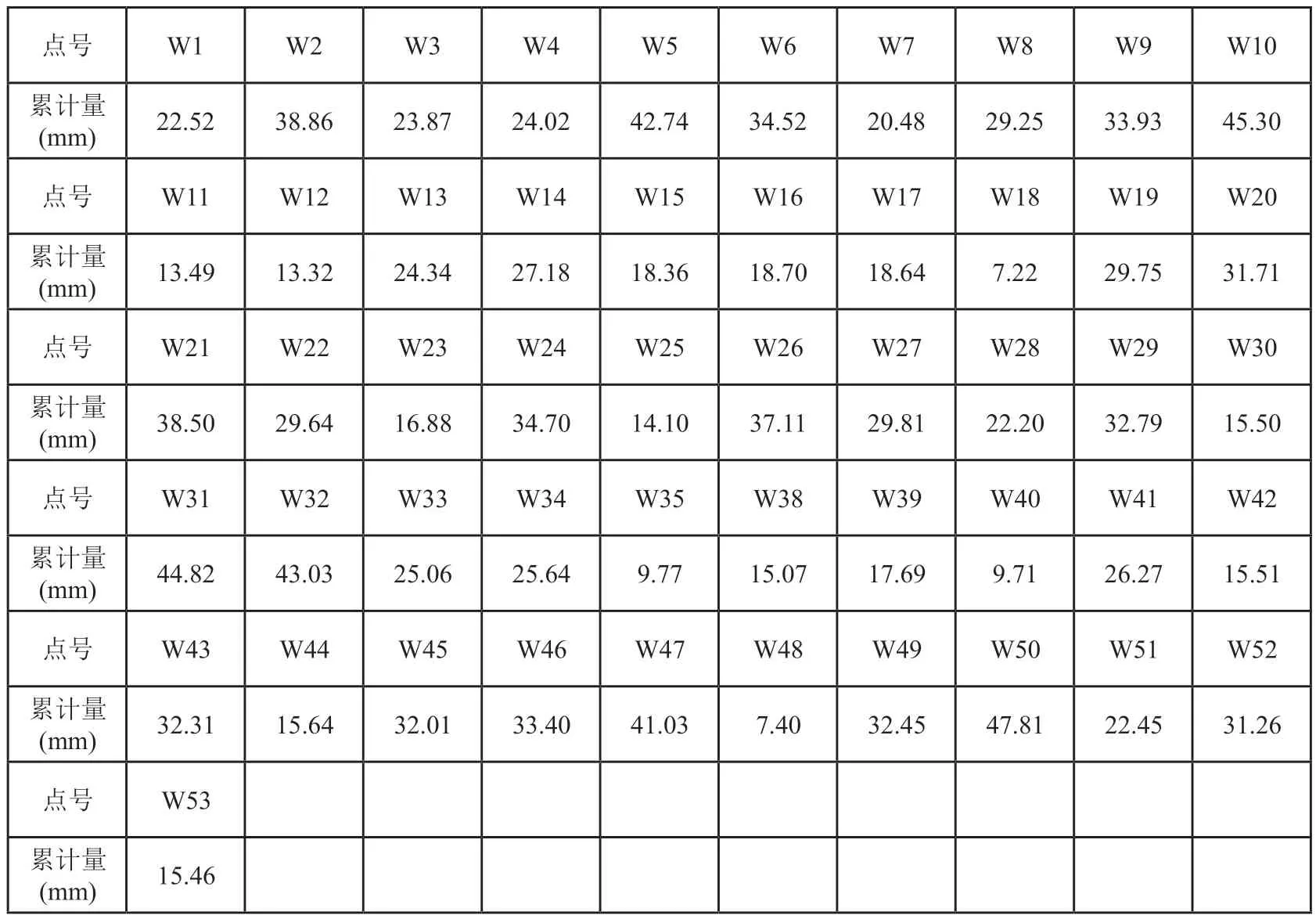

土體開挖后,基坑頂部向下沉降并向基坑內產生位移。從監測數據顯示,基坑頂部的豎向位移累計變化量較小,基坑頂部水平位移累計值個別點相對較大,在開挖到一定深度時都有一個連續變形的過程,此過程一般到底板澆筑好以后才逐漸收斂。基坑開挖至基坑回填基坑頂部監測點W1~W53豎向及水平變化較大監測點累計變形量見表2、表3(表2中數值“-”為上抬,“+”為下沉)。

表2 地塊一基坑頂部豎向位移累計變形量統計表

表3 地塊一基坑頂部水平位移累計變形量統計表

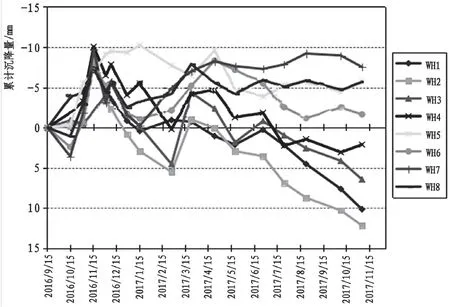

從監測數據顯示,從基坑開挖到基坑回填,監測點豎向位移均未超過報警值,部分基坑頂部水平位移監測點位移累計值超過報警值。地塊一最大豎向位移累計值為:W30,20.33mm;最大水平位移累計值為:W10,45.30mm。從以上表中可以看出,圍護頂豎向位移在開挖期間呈一個連續變形的曲線,在開挖期間豎向和水平位移變化最大部位主要在靠基坑長邊的中間部位并出現在最先開挖到設計標高的區域(即基坑南側、東側),圍護頂的變形隨開挖深度增加、坑外被動區壓力的增大而不斷向坑內位移,特別在開挖至坑底底板澆筑前期時間段的變形速率是較大的,從監測數據顯示,總體變形變化呈平緩趨勢,未見突變點,詳見圖1。

圖1 基坑變形監測圍護頂豎向位移變化曲線圖

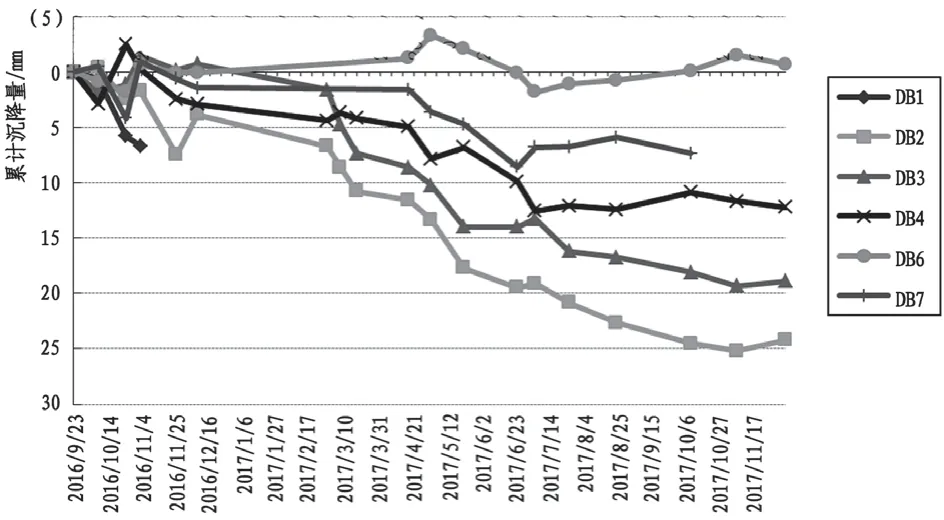

(2)周邊地表豎向位移

由于基坑開挖土體卸荷作用,圍護體系產生變形導致周邊土體擾動,致使離基坑較近的地表產生下沉,基坑開挖至底板澆筑一周內,監測點的累計沉降量均未超過報警值,其變形速率在0.01~0.03mm之間,且變形曲線緩和。詳見見圖2、圖3。

圖2 基坑變形監測周邊地表豎向位移變化曲線圖

圖3 基坑變形監測圍護頂水平位移變化曲線圖

8 結論及建議

(1)在整個基坑施工過程中,由于基坑開挖深度較深,其圍護體的側向變形較圍護頂變形大,部分監測點累計值超過報警值,由于及時報警,并采取相應的措施,延緩了沉降的進一步增大,確保了基坑的安全。

(2)在基坑開挖過程中,圍護墻體向坑內位移,因而導致周邊地表有較大的沉降,近基坑側的地表沉降總量未超過警戒值。

(3)從監測數據分析結果來看,對周邊環境影響主要發生在土體開挖階段,因此應該加快挖土施工的進度,減少基坑暴露的時間,加快基坑底板的澆筑,以減小基坑的變形,減小基坑施工對周邊環境的影響。

(4)在整個施工過程中,加強和完善對圍護墻體的變形觀測,以及對周邊的水體、建筑物、管線的監測,及時反饋信息,指導優化施工,即信息化施工是確保整個圍護體系穩定性的一個不可缺少的重要措施。