基于NB-IoT的環境溫濕度監測系統設計

徐仲 孫先松

摘 要:文中介紹了窄帶物聯網(NB-IoT)技術的優勢和網絡架構,并設計了一套基于NB-IoT技術的環境溫濕度監測系統。該系統將STM32微控制器作為核心,搭配NB-IoT模組和溫濕度傳感器,并選用中國移動OneNET平臺作為物聯網工作云平臺,最終實現了環境溫濕度采集并上傳至物聯網云平臺進行監測的功能。經測試,監測數據在成功上傳至物聯網平臺后可以折線圖的形式展示。該系統可為利用NB-IoT技術進行環境監測提供參考。

關鍵詞:NB-IoT;STM32;溫濕度;OneNET;可視化;網絡架構

中圖分類號:TP39 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2020)02-00-03

0 引 言

作為一門新興物聯網技術,NB-IoT正廣泛應用于環境監測領域。NB-IoT技術的優勢主要有如下四點。

(1)通信范圍廣。具體體現在終端網絡的覆蓋范圍和信號的深度覆蓋兩方面[1]。NB-IoT終端網絡擁有保護帶、LTE帶內部署以及獨立部署3種部署方式[2],終端網絡可包含已有的移動通信網絡。NB終端發射功率有所提升,信號的穿透能力增強,實現了信號的深度覆蓋。

(2)終端可移動工作。NB-IoT技術以蜂窩網絡技術為基礎,通信方式符合3GPP標準[3],3GPP協議支持NB終端在不同通信基站間進行連接切換,所以終端可移動工作。

(3)系統功耗低。NB-IoT引入了PSM和eDRX等非持續連接模式,使物聯網終端在不發送數據時處于休眠狀態,以達到降低終端功耗的目的[4]。

(4)目前,有多種物聯網云平臺支持NB-IoT模塊工作。物聯網云平臺不僅功能強大,還可以減少開發人員的工作量,縮短產品的設計周期。

1 系統總體方案設計

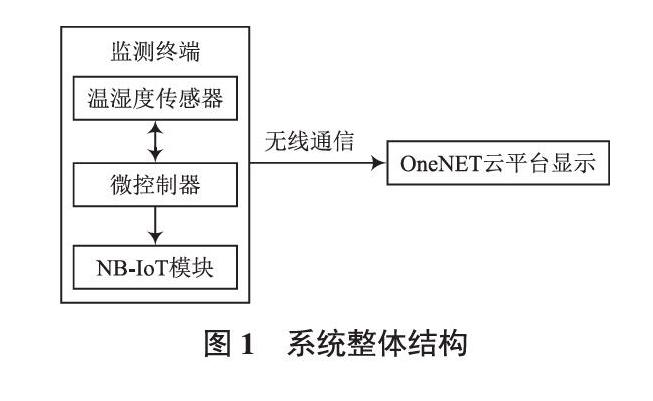

本系統由監測終端和物聯網云平臺兩部分組成。其中,監測終端由三個模塊構成,分別為微控制器模塊、傳感器模塊和NB-IoT模塊(含發射天線)。系統搭配的物聯網云平臺為中國移動OneNET云平臺。系統整體結構如圖1所示。

2 NB-IoT的網絡架構

NB-IoT的典型網絡由行業終端+NB-IoT模塊、NB-IoT基站、核心網、IoT平臺構成[5],本系統遵循該網絡架構。

監測終端負責數據采集和發送,通過空口連接到NB-IoT基站。當終端開機或進入覆蓋區域后,通過讀取系統消息獲得公共陸地移動網絡列表并完成注冊[6],最終附網成功。NB-IoT基站匯聚終端上傳的數據,并通過S1接口連接到NB-IoT核心網。現有的核心網主要面向人與人之間的通信,與物聯網的要求差異很大[7]。NB-IoT核心網由MME,S-GW,P-GW,SCEF四部分組成,其功能是將不同種類的數據分配到不同路徑處理。OneNET云平臺是PaaS物聯網開放平臺,能夠實現NB終端與平臺間的數據上傳和下發功能。OneNET云平臺采用基于NB-IoT的LWM2M協議和CoAP協議實現NB終端與平臺間的通信。LWM2M和CoAP都是NB-IoT的標準協議,可以實現非常全面的室內蜂窩數據連接覆蓋[8]。

3 系統硬件組成

3.1 微控制器模塊

本系統選用的微控制器為STM32F1系列單片機,其內核為32位的Cortex-M3,配備的外部高速時鐘(HSE)為12 MHz。外圍電路包括時鐘電路、復位電路、電源電路、JTAG下載調試電路[9]。

3.2 溫濕度傳感器模塊

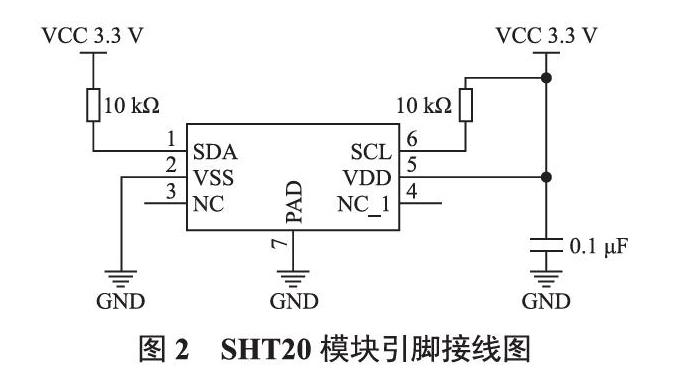

本系統選用的溫濕度傳感器型號為SHT20。模塊采用I2C協議與微控制器通信,測量精度由用戶編程設置。SHT20所測得的濕度值為國際定義的基于液態水的相對濕度。SHT20溫度測量范圍為-40~125 ℃,濕度測量范圍為0~100%RH。SHT20模塊引腳接線如圖2所示。

3.3 NB-IoT模塊

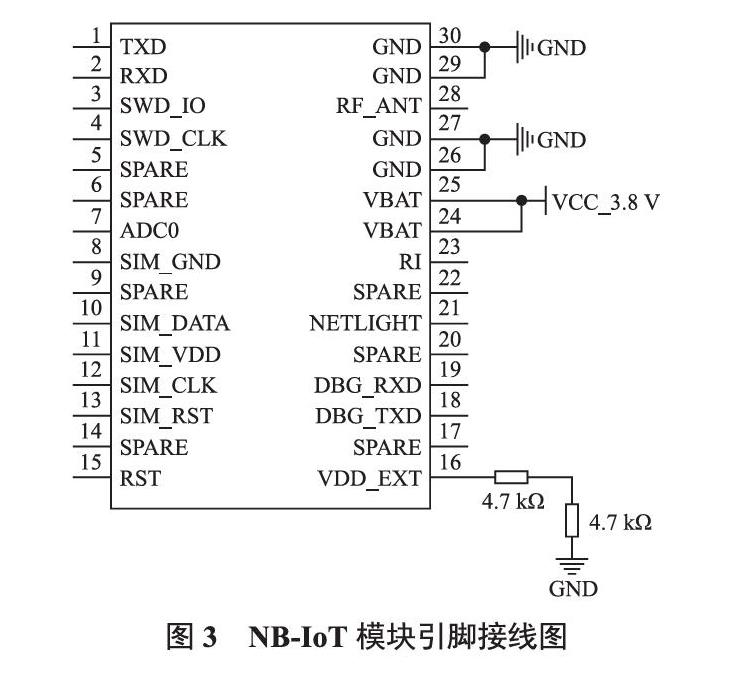

系統選用的NB-IoT模塊為中國移動M5310模組,該模組采用華為海思Hi2110芯片,內置CoAP/LWM2M等協議以及擴展的AT指令。模組工作的上行頻率為880~915 MHz。

模組在使用時需要購買電信運營商的NB流量卡,每張NB流量卡具有唯一的IMSI號,NB-IoT核心網通過IMSI號對監控節點進行識別[10]。NB-IoT模塊接線如圖3所示。

4 系統軟件設計

4.1 SHT20模塊編程

SHT20模塊程序代碼函數:

溫度測量函數和濕度測量函數均包含啟動測量、讀取測量結果和計算測量數值三個部分,經計算后,溫度的單位為攝氏度,濕度值以百分數形式表示,計算結果均取一位小數。

上述4個函數在運行時需調用已寫好的模擬I2C時序函數族和延時函數。模擬I2C時序函數族包括I2C初始化函數、I2C啟動、I2C停止、應答信號、非應答信號、發送字節和接收字節共7個函數。延時函數采用SysTick系統定時器實現,可進行微秒級和毫秒級延時。

4.2 NB-IoT模塊編程

NB-IoT模塊的工作過程為單片機通過串口向模塊發送AT指令,模塊接收指令后執行相應操作。模塊正確執行操作后,會通過串口向單片機返回字符串“OK”,否則返回“ERROR”。單條AT指令的發送和模塊返回信息的處理流程如圖4所示。

4.3 OneNET平臺配置

在本系統中,OneNET平臺若要實現上傳數據的可視化,則需要完成創建監測界面和組件設置。OneNET平臺操作流程如圖6所示。

5 實驗結果

系統工作時,終端所測得的數據經過一系列傳輸,最終接入OneNET云平臺。由于監測界面的曲線圖關聯了相應數據流,平臺接收到數據后,經過后臺處理,上傳的監測數據即可在監測曲線圖上更新展示。系統監測溫度曲線如圖7所示,濕度曲線如圖8所示。

6 結 語

本系統實現了基于NB-IoT技術的環境溫濕度監測,系統結構簡單,設計成本低廉,系統運行穩定可靠,適用于起居室、車間、溫室大棚等場所。在本系統的基礎上增加傳感器,可以實現對環境的多功能探測,對于某些特殊場合,可以增加手機短信報警服務,預防危險發生。

參 考 文 獻

[1]劉詩楠,劉占省,趙玉紅,等.NB-IoT技術在裝配式建筑施工管理中的應用方案[J].土木工程與管理學報,2019(4):178-184.

[2]李越,白玉萍,薛仁杰,等.基于NB-IoT組網技術的智能井蓋監測系統[J].居舍,2019(26):194.

[3] WANG Y P E,LIN X,ADHIKARY A,et al. A primer on 3GPP narrowband internet of things(NB-IoT)[J]. IEEE communications magazine,2016,55(3):1-18.

[4]王雪濤,劉海濤,馬燕茹.NB-IoT并發終端錯峰接入的研究[J].電信工程技術與標準化,2019(10):83-87.

[5]李建飛,李建鑫.基于NB-IoT技術的水質監測系統設計[J].價值工程,2019(29):230-232.

[6]楊觀止,陳鵬飛,崔新凱,等.NB-IoT綜述及性能測試[Z].

[7]張莉.面向NB-IoT的核心網優化方案研究[J].通訊世界,2019,26(8):186-188.

[8]劉旭飛.基于NB-IoT的智慧停車管理系統設計[J].通訊世界,2019,26(8):72-73.

[9]王愿祥,程悅琪,孫先松.基于WiFi的無線測控終端系統設計[J].物聯網技術,2018,8(9):23-26.

[10]廖煒森,鄧偉軍,徐光煌,等.基于NB-IoT和微信小程序的冷卻塔遠程移動監控系統[J].自動化與信息工程,2019(4):1-4.