整本書閱讀與互文性學習策略

李琳 宋暉

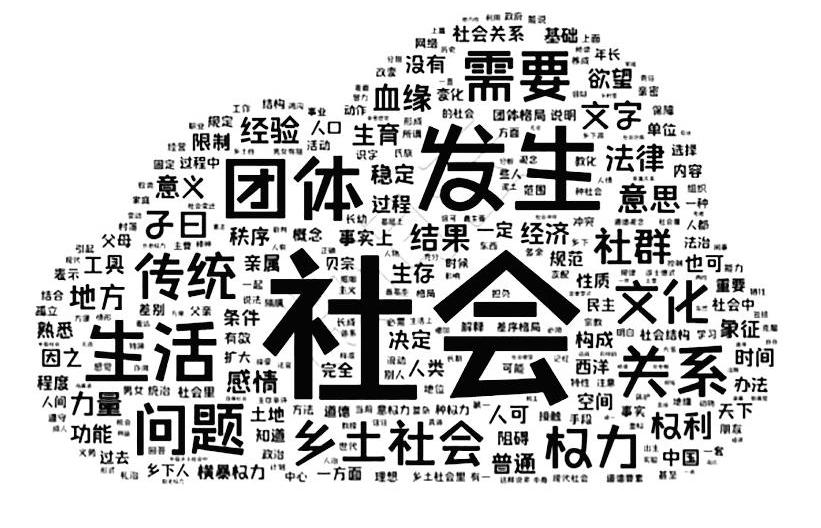

“整本書閱讀”在《普通高中語文課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)中的地位不言而喻。統編高中語文必修上冊第五單元整本書閱讀內容為《鄉土中國》。《鄉土中國》分為14+1章,分別為:鄉土本色,文字下鄉,再論文字下鄉,差序格局,維系著私人的道德,家族,男女有別,禮治秩序,無訟,無為政治,長老統治,血緣和地緣,名實的分離,從欲望到需要,后記。作者費孝通在《后記》中說,這是20世紀40年代后期,根據他在西南聯大和云南大學所講“鄉村社會學”一課的內容,應當時《世紀評論》之約,而寫成分期連載的14篇文章。之所以要簡介一下這本書主要是基于兩點考慮:第一,《鄉土中國》這本書的性質是學術類著作;第二,《鄉土中國》是為大學生開設課程的講義講稿集。學術類著作不同于文學作品,講稿更不同于通常的學術專著。這類“整本書”讀什么、怎么讀,有沒有適當的學習策略可以提供,都是教師需要認真思考的。我們擬借鑒互文性理論的相關研究成果,建構出詞云關聯模型,為整本書閱讀與研討提供可資利用的“腳手架”。

一、整本書閱讀中的“群交叉”

新課標中的學習任務群共有18個,其中“整本書閱讀與研討”位居第一,其重要性可見一斑。這個任務群的學習目標明確為:旨在引導學生通過閱讀整本書,拓展閱讀視野,建構閱讀整本書的經驗,形成適合自己的讀書方法,提升閱讀鑒賞能力,養成良好的閱讀習慣,促進學生對中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化的深入學習和思考,形成正確的世界觀、人生觀和價值觀。[1]顯然,整本書閱讀與研討對于全部任務群而言,既是“綱”,又是“領”,在統領全部任務群的同時,也明確了整本書閱讀的目的。而“學術論著專題研討”學習任務群則旨在引導有這方面追求的學生閱讀學術論著,體驗學者發現問題、探索解決問題的路徑,以及陳述學術見解的思維過程和表述方式,嘗試寫作小論文。[2]這個任務群的要求,我們將其視為學習任務群在高中階段需要達到的最高目標,也為高中與大學的銜接修好了最后一公里路。這兩個任務群自然形成了“群交叉”效應,至于學習方式和學習效果,需要用《鄉土中國》一類學術著作的整本書閱讀來實現和檢驗。

二、互文性理論的介入

文學作品通常主題明確,線索有跡可循,相對來說可讀性強,讀者更容易進入文本。而學術著作,尤其是論文集類的學術著作,對于高中生來說有相當大的學習難度,所以在探討式學習中實現“群交叉”就需要教師為其尋求理論助力。《鄉土中國》這類學術論文集有一條明線,即作者的理論訴求,可以將其視為全書的骨架。要在明線的基礎上建構知識模型,需要黏合劑一類的材料,也就是要用合適的理論把“神聚形散”的各個章節重新建構起來。

互文性理論是在西方結構主義和后結構主義思潮中產生的一種文本理論。這一理論認為,由于語言是作為存在的基礎,世界就作為一種無限的文本而出現。世界上的每一件事物都文本化了。一切語境,無論政治的、經濟的、社會的、心理學的、歷史的或神學的,都變成了互文本;這意味著外在的影響和力量都文本化了。[3]實際上,這為文本細讀提供了語境化線索,文本就是結構體,每個章節、每個段落、每個句子甚至每個詞都是構成結構體的語言要素。但這種理論也存在缺陷,文本互文只是理論上存在無限的可能,在應用層面,如果脫離骨架,文本就如同一堆爛肉沒有附著。

對互文性的界定分狹義和廣義兩種。狹義的定義以熱奈為代表,這種定義認為:互文性指一個文本與可以論證存在于此文本中的其他文本之間的關系。廣義的定義以巴爾特和克里斯蒂娃為代表,此種定義認為:互文性指任何文本與賦予該文本意義的知識、代碼和表意實踐之總和的關系,而這些知識、代碼和表意實踐形成了一個潛力無限的網絡。[4]我們在研讀《鄉土中國》時把作者的后記也作為單獨一章列出來,這就突破了作者自己所說的14篇文章,使整本書閱讀構成了一個完整的框架。事實上,當我們重新審視費孝通先生70多年前的作品時,其后記給我們提供了諸多詳盡的背景信息,這也就是14+1的意義。

三、例說《鄉土中國》的語言關聯

《鄉土中國》有54000多字,14+1章,如何讓各個章節有序銜接起來,是我們要竭力解決的大問題。在反復精讀文本的基礎上,我們發現整本書“形散神聚”,各章節在內容上暗合相關,前后互相照應,主要有兩個鮮明的特點。

第一,章節間存在內容上的遞進關系。比如通過詞頻統計,我們發現多個章節都在論述“權力”的問題,該詞在全書出現136次。在第十章《無為政治》中,作者把權力分為“橫暴權力”和“同意權力”,如果據此確認作者堅持二分權力法,那就謬以千里了。因為緊接著在第十一章《長老統治》中,作者又提出不同于前述權力的第三種權力類型,即教化權力(長老權力)。隨后在第十三章《名實的分離》中,作者才告訴我們權力的第四種類型,并且通過細節論述,辨析了四者的區別。

為了找到它們之間的關聯性,我們通過檢索式閱讀將相關內容提煉了出來,下面以“時勢權力”為例說明。“時勢權力”在全書出現7次:第十三章《名實的分離》出現4次,第十四章《從欲望到需要》出現3次。根據互文性理論,我們認為章節之間存在著概念的提出和深化的關系。如下文:

我在上面討論權力的性質時已提出三種方式,一是從社會沖突中所發生的橫暴權力,二是從社會合作中所發生的同意權力,三是從社會繼替中所發生的長老權力。現在我又想提出第四種權力,這種權力發生在激烈的社會變遷過程之中。[5]

顯然,作者首先是希望通過“時勢權力”產生的原因來告訴讀者第四種權力產生的內生動力,即“這種權力發生在激烈的社會變遷過程之中”。但具體在變遷過程中怎么給這種權力下個定義,則需要進一步研讀。

在新舊交替之際,不免有一個惶惑、無所適從的時期,在這個時期,心理上充滿著緊張、猶豫和不安。這里發生了“文化英雄”,他提得出辦法,有能力組織新的實驗,能獲得別人的信任。這種人可以支配跟從他的群眾,發生了一種權力。這種權力和橫暴權力并不相同,因為它并不建立在剝削關系之上的;和同意權力又不同,因為它并不是由社會所授權的;和長老權力更不同,因為它并不根據傳統的。它是時勢所造成的,無以名之,名之日時勢權力。[6 ]