黃土地區(qū)高速鐵路高邊坡路基幫寬沉降分析

楊學林

(中國鐵路設計集團有限公司,天津 300308)

1 概述

高速鐵路設計規(guī)范對線路的平順性要求極高,特別是對差異沉降要求非常嚴格。因此,路基沉降與變形控制是高速鐵路設計施工中必須考慮的重要因素之一[1-3]。在國內,新建鐵路下穿、上跨、并行高鐵的工程項目屢見不鮮[4-13],但是涉及高速鐵路高邊坡路基幫寬的工程并不多見。以某新建線引入既有高鐵站場工程為例(見圖1),對既有線幫寬后的監(jiān)測數據進行分析,以期得到一些有益的結論。

圖1 工程項目現場

2 工程背景

2.1 工程概況

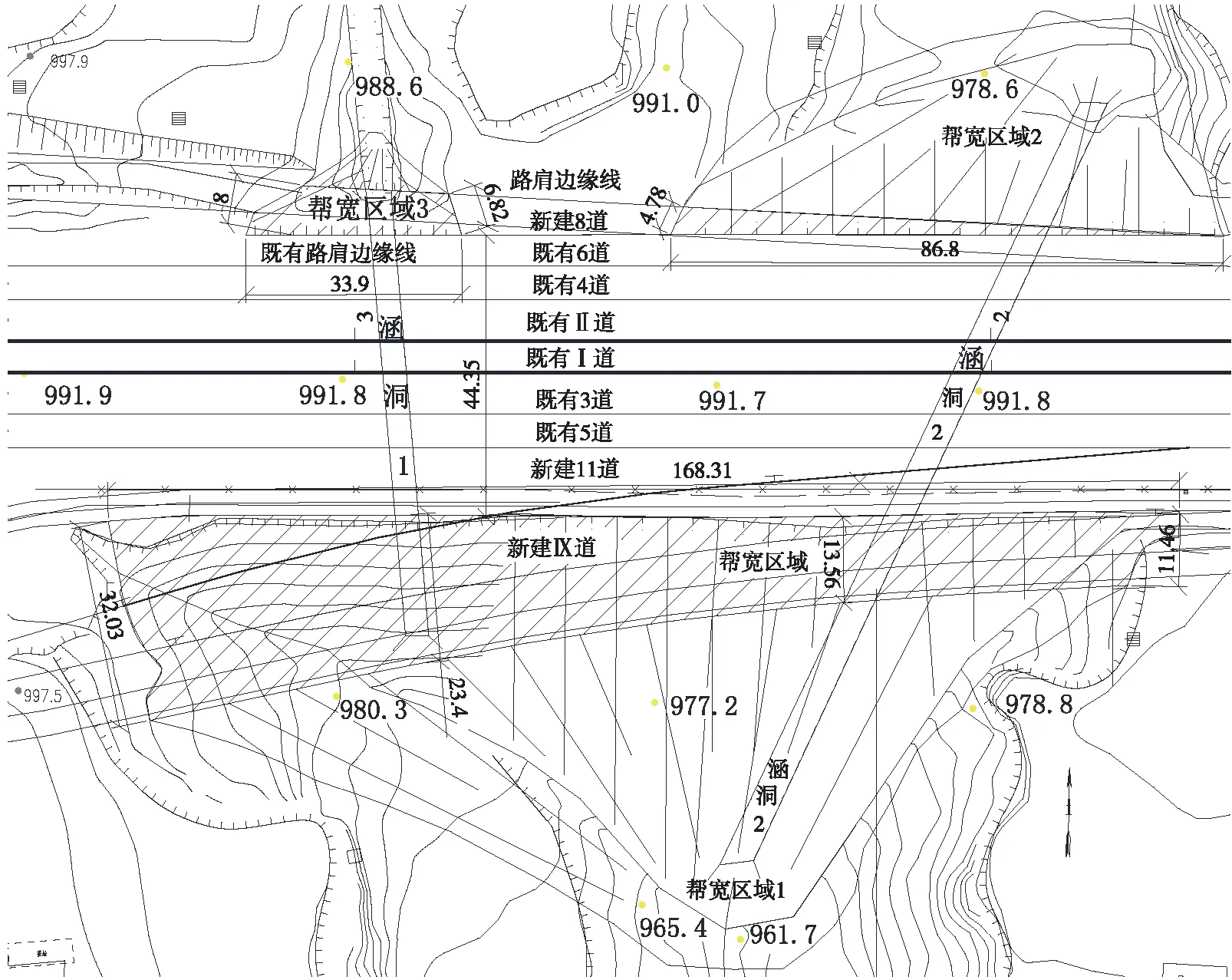

既有線路站場為6股道,分別為正線Ⅰ道、Ⅱ道,到發(fā)線3道、4道,到發(fā)線5道、6道,既有路基頂面寬44.35 m。新建線路緊鄰既有線,北側新建8道,南側新建11道和Ⅸ道,平面位置關系如圖2所示。新建工程涉及2處涵洞接長,3處路基幫寬。

圖2 新建工程與既有線路平面位置關系(單位:m)

涵洞1既有結構類型為1-4.0 m肋板涵,線路法線與涵洞軸線的夾角為5.62°,北側接長后涵頂最大填土高3.6 m,南側接長后涵頂最大填土高14.05 m。涵洞2既有結構類型為1-4.0 m肋板涵,線路法線與涵洞軸線的夾角為25°,北側接長后涵頂最大填土高12.9 m,南側接長后涵頂最大填土高27.7 m。

幫寬區(qū)域1有效長度約為168.3 m,平均有效寬度約為21.8 m,最大高度為27.7 m,填方4.8×104m3。幫寬區(qū)域2長度約為86.8 m,平均有效寬度約為2.3 m,最大高度為16.9 m,填方3 300 m3。幫寬區(qū)域3長度約為33.9 m,平均有效寬度約為8.0 m,最大高度為8 m,填方2 200 m3。

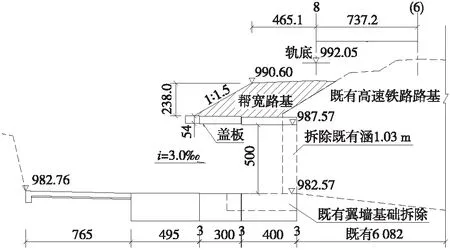

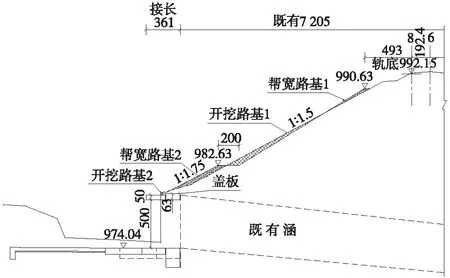

涵洞1北側接長涵洞布置如圖3所示。

圖3 涵洞1北側接長涵洞布置(單位:cm;高程單位:m)

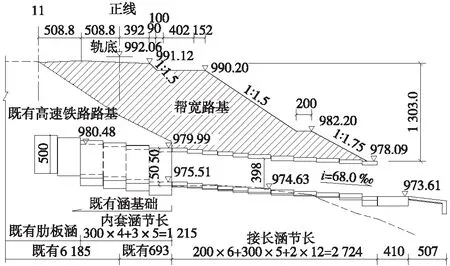

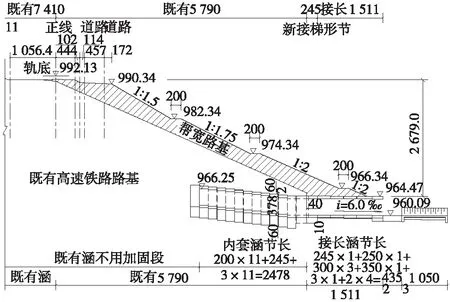

涵洞1南側接長涵洞布置示意如圖4所示。

圖4 涵洞1南側接長涵洞布置(單位:cm;高程單位:m)

涵洞2北側接長涵洞布置如圖5所示。

圖5 涵洞2北側接長涵洞布置(單位:cm;高程單位:m)

涵洞2南側接長涵洞布置如圖6所示。

圖6 涵洞2南側接長涵洞布置(單位:cm;高程單位:m)

2.2 線路技術標準

鐵路等級:高速鐵路;

線路類型:雙線電氣化、有砟軌道;

設計速度:250 km/h;

運營速度:200 km/h。

2.3 工程地質條件

本工程場地勘探深度范圍內地層為第四系全新統沖積細圓礫土,第四系上更新統坡洪積新黃土,第四系中更新統洪積黃土、粗角礫土、細圓礫土,晚第三系上新統黏土;下伏奧陶系峰峰組角礫狀灰?guī)r、石灰?guī)r。巖土施工工程分級及基本承載力如表1所示。

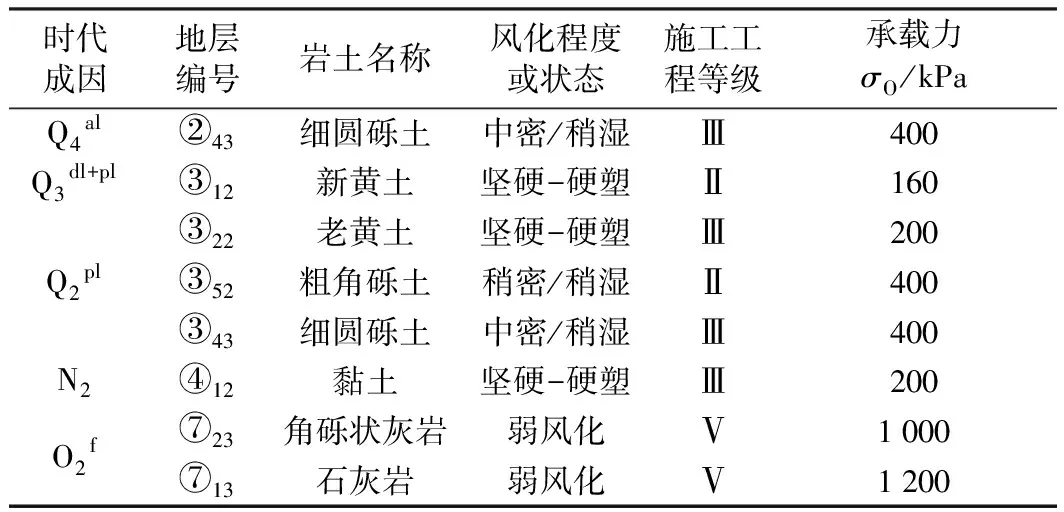

表1 巖土施工工程分級及基本承載力

土壤最大凍結深度為1.01 m,根據《中國地震動參數區(qū)劃圖》(GB18306—2001),地震動峰值加速度為0.10g(地震基本烈度為Ⅶ度),地震動反應譜特征周期為三區(qū)。沿線土體對混凝土結構不具侵蝕性,路基工點勘探期間未見地下水。

3 監(jiān)測方式方法及監(jiān)測點布置情況

3.1 監(jiān)測方式方法

長期以來,工程沉降變形觀測方法以人工水準測量方法為主[15],受人工、環(huán)境、氣候、儀器精度、人為誤差等因素影響,使得其采集頻率低、連續(xù)性差、數據精度低、不能實時處理反饋、長期監(jiān)測費用高。而自動化監(jiān)測(靜力水準監(jiān)測)可以對鄰近高鐵施工進行無間斷的連續(xù)性實時監(jiān)測,且長期監(jiān)測維護費用低。本項目采用了《高速鐵路工程結構沉降及變形自動監(jiān)測分析預警系統SMAIS》[16]。

采用幾何水準測量方法(二等水準測量)建立水準測量監(jiān)測網,各測點高程初始值在施工前測定,地表沉降監(jiān)測點在工程施工前布設[17]。

3.2 測線總體布置情況

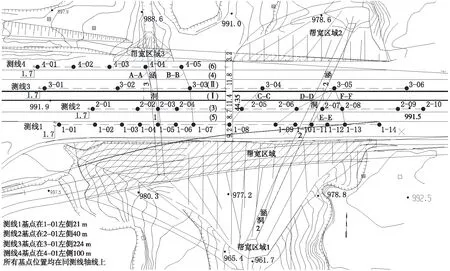

觀測點的布置間距應根據地質條件、沉降發(fā)生的原因等綜合確定,一般不超過50 m[14]。在既有高鐵路基頂面共布置了4條靜力水準測線。局部測點、測線的平面位置關系見圖7,測點之間的間距見表2。

3.3 監(jiān)測數據處理算法

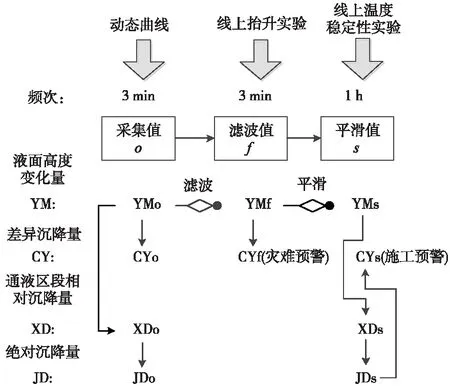

依據鐵路的運營特點,利用如圖8所示的數據分析流程思路,以JDs(平滑-絕對沉降量)作為最終的相對累計沉降值,CYs(平滑-差異沉降量)作為最終的施工預警值。

圖7 路基沉降監(jiān)測平面布置示意(單位:m)

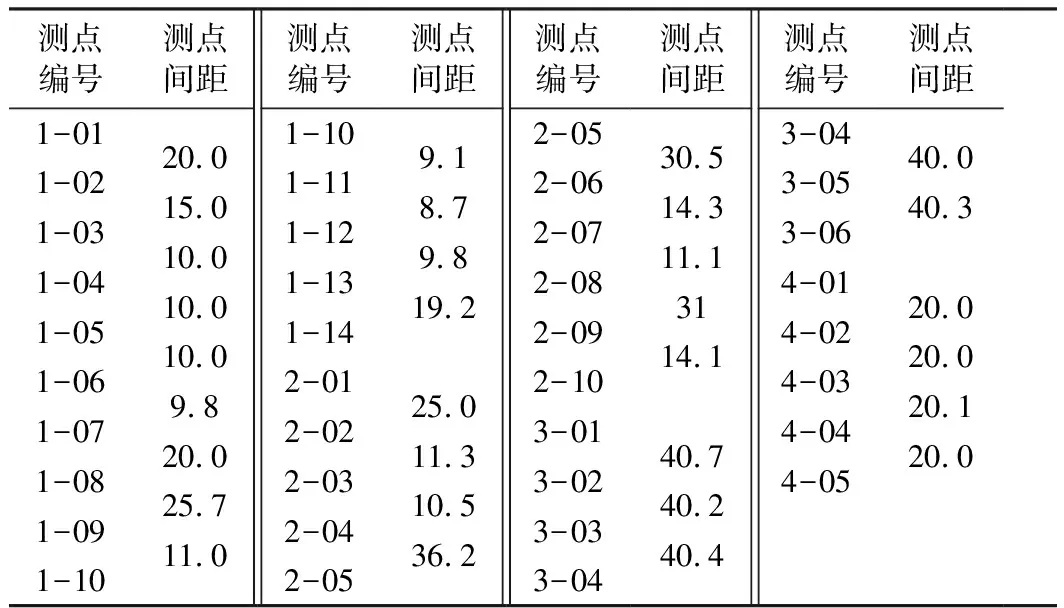

表2 測點間距 m

注:測線1對應到發(fā)線5,包含14個測點;測線2對應到發(fā)線3,包含10個測點;測線3對應正線Ⅱ,包含6個測點;測線4對應到發(fā)線6,包含5個測點。

圖8 數據分析流程

4 沉降監(jiān)測成果分析

4.1 線路縱斷面數據監(jiān)測成果分析

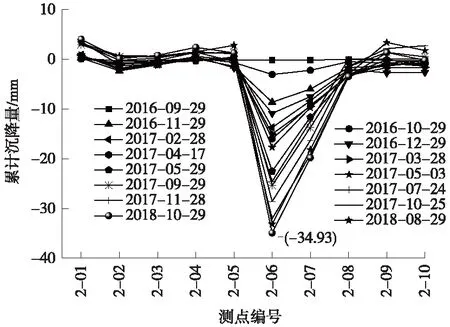

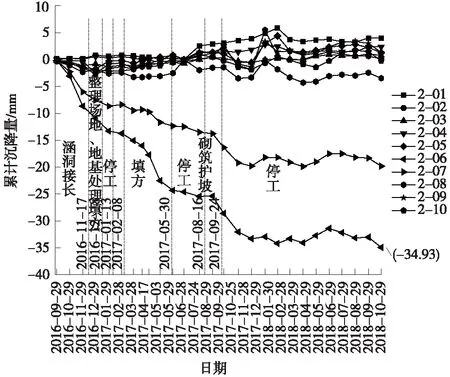

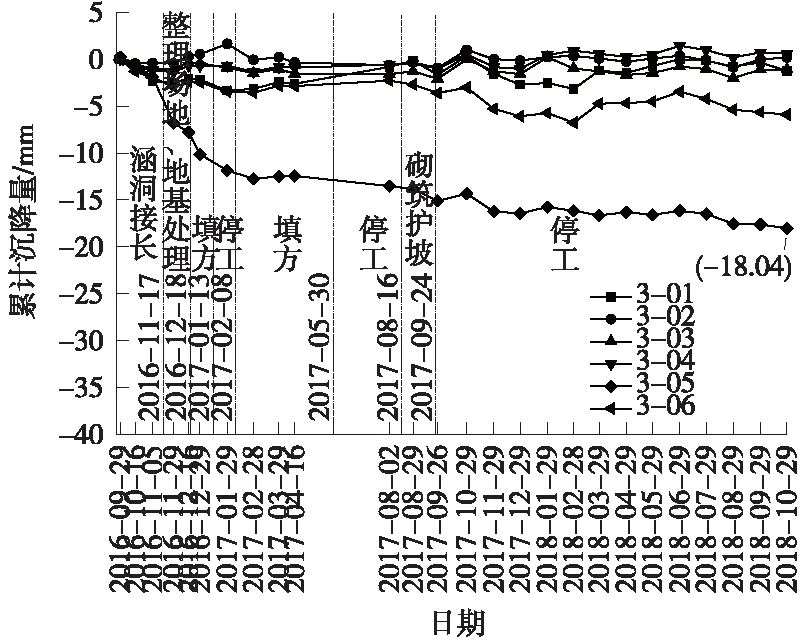

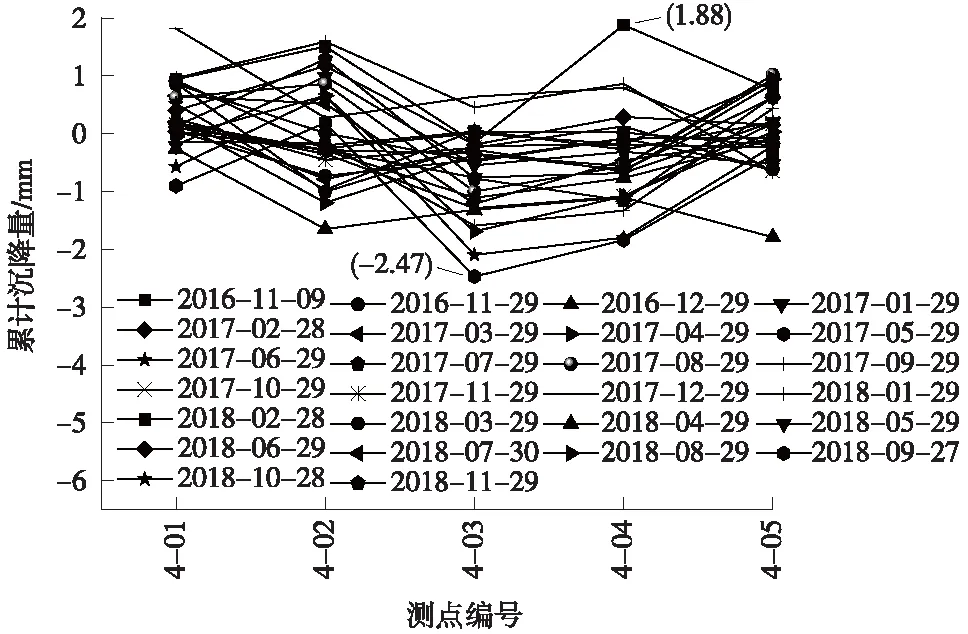

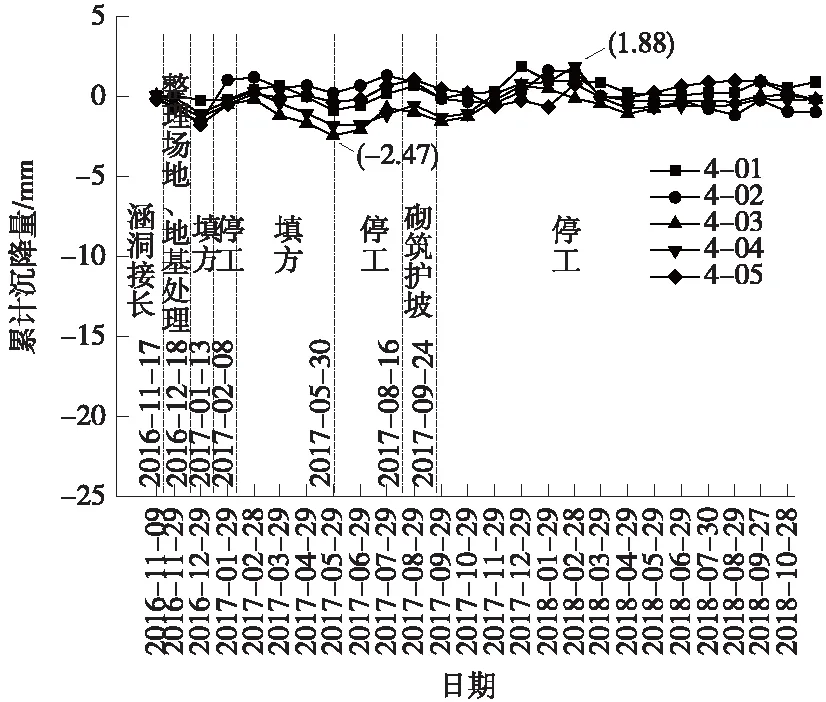

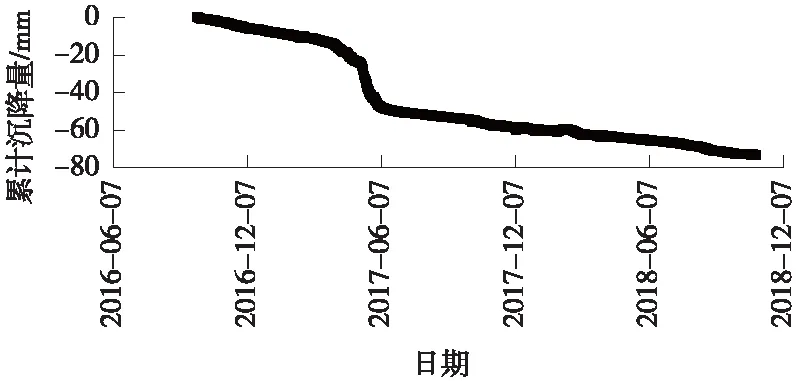

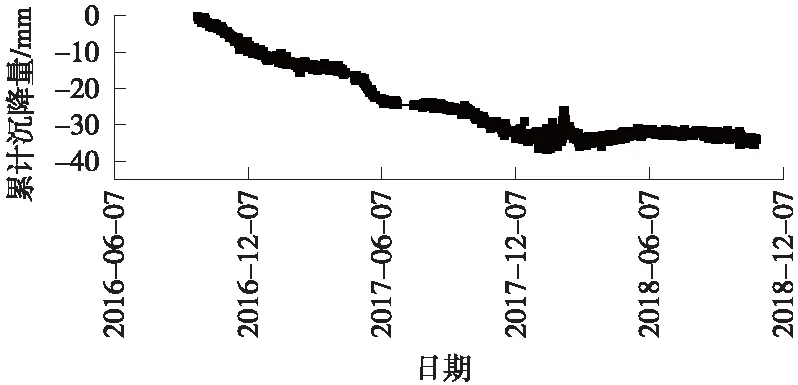

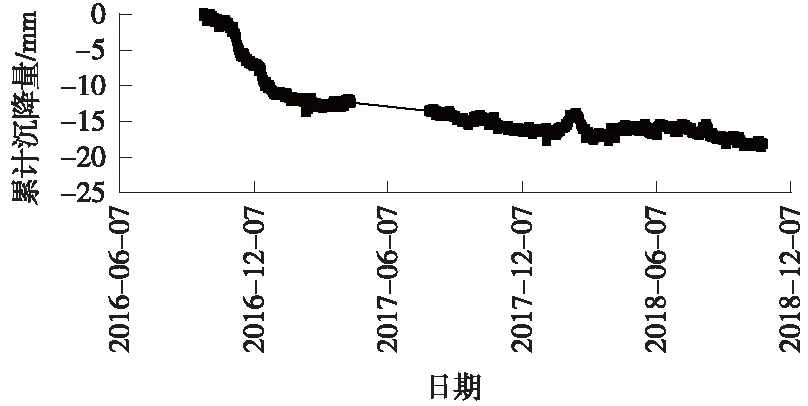

根據2年來的數據,分別繪制測線1~測線4的縱斷面曲線(見圖9、圖11、圖13、圖15)和時程曲線(見圖10、圖12、圖14、圖16),4條測線中沉降最大測點(1-10、2-06、3-05)的時程曲線見圖17~圖19。

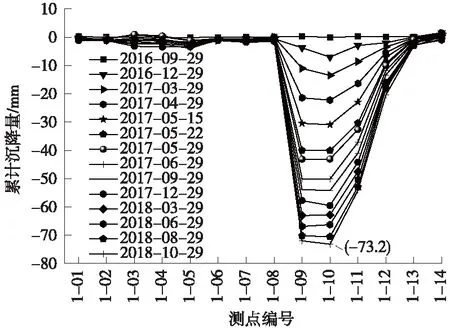

圖9 測線1測點沉降縱斷面曲線(單位:mm)

由圖9~圖16可見,測線1中 1-09~1-12測點的最終沉降數值較大,沉降最大位置處(1-10測點)的沉降量為73.20 mm;測線2中2-06、2-07測點的最終沉降數值較大,沉降最大位置處(2-06測點)的沉降量為34.93 mm;測線3中沉降最大位置處(3-05測點)的沉降量為18.04 mm。除以上測點外,其余測點沉降變形數值均較小。

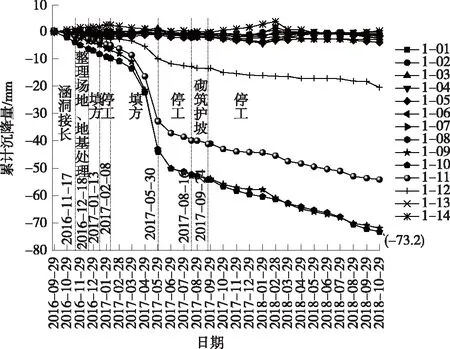

圖10 測線1測點沉降時程曲線

圖11 測線2測點沉降縱斷面曲線

圖12 測線2測點沉降時程曲線

圖13 測線3測點沉降縱斷面曲線

圖14 測線3測點沉降時程曲線

圖15 測線4測點沉降縱斷面曲線

圖16 測線4測點沉降時程曲線

圖17 測點1-10沉降值最大測點時程曲線

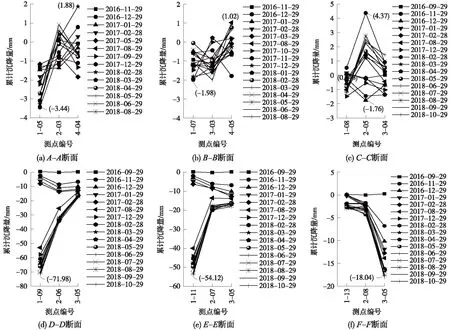

圖20 A-A~F-F截面測點斷面曲線

圖18 測點2-06沉降值最大測點時程曲線

圖19 測點3-05沉降值最大測點時程曲線

由圖10可知,開工以來,涵洞位置附近測線1中的1-09~1-12測點開始緩慢下沉;2017年2月8日~2017年5月30日,隨著幫寬量不斷加大,測點的沉降速率出現持續(xù)增大的趨勢;2017年5月30日停工后,測點的沉降速率緩慢減小并趨于穩(wěn)定。填土完成后,后續(xù)施工與雨水并未導致測點沉降速率加劇。由圖16可以得出,幫寬區(qū)域對測線4幾乎無影響。

由圖10、圖12、圖14、圖16得出,填方施工在總沉降中的影響比例與線路和幫寬區(qū)域1之間的距離成反比。

由圖17~圖19得出,1-10、2-06、3-05測點的沉降規(guī)律與其他測點基本一致,均呈現反S曲線,可見幫寬完成后,土體的沉降變形時程較長,土體呈蠕變特性[18]。測線與幫寬區(qū)域1的距離越大,則反S曲線反彎點出現得越早。

4.2 線路橫斷面數據監(jiān)測成果分析

既有高速鐵路路基橫斷面較寬,既有股道數量多,此監(jiān)測范圍內共有A-A~F-F6個截面(見圖7)。相關曲線見圖20。

由圖20可知,涵洞1頂部截面A-A和無涵洞接長截面B-B、C-C監(jiān)測數值變化較小,路基幫寬施工對高鐵運營影響較小。在沉降數值上,有1-05>2-03>4-04,說明涵洞頂A-A截面南側有微弱的下沉現象。從C-C、D-D、E-E、F-F四個截面中可以看出,在沉降數值上,有“0≈1-08<1-09>1-11>1-13≈0, 2-05<2-06>2-07>2-08”,說明越靠近幫寬區(qū)域1和涵洞2,沉降影響越大。1-09測點沉降較1-11測點大,說明堆土越高,沉降變形越大。

根據以上監(jiān)測數據,統計出沉降區(qū)域、沉降速率、收斂時間、影響最大值的分布規(guī)律:測線1>測線2>測線3>測線4,沉降較明顯的測點與幫寬區(qū)域1、涵洞2具有明顯的相關性,測點3-05、2-06、2-07、1-09、1-10、1-11、1-12形成了一塊喇叭口形狀的沉降漏斗區(qū)域。以上現象說明,涵洞2和邊坡幫寬區(qū)域1在變形影響因素中起主導作用。

5 沉降防治對策

5.1 主要防治手段

根據本工程項目的特點,制定了動態(tài)施工、動態(tài)監(jiān)測、動態(tài)調整為主的防治對策。根據沉降變形速率控制施工進度,增加監(jiān)測頻次和軌面人工復核校準的次數。

根據預警值和《高速鐵路有砟軌道線路維修規(guī)則》(鐵運[2013]29號)中的標準進行控制。

5.2 防治對策建議

(1)調查路基既有現狀,根據既有路基工作狀態(tài),采取不同的設計、施工措施。

(2)對填土速度進行控制。

(3)采用自動化監(jiān)測系統,實時分析監(jiān)測數據。

(4)制定黃色和紅色預警措施,形成原始數據核備報告、日報、月報、預警報告、監(jiān)測成果報告5種報告形式。

(5)增加預警復測、動檢和搗固作業(yè)等相關手段。

6 結論

(1)高邊坡路基幫寬施工對高鐵沉降變形影響較大。

(2)填土作業(yè)是沉降變形的主要影響因素;汛期,幫寬區(qū)域范圍內既有路基沉降變形沒有明顯變化,該路基幫寬區(qū)域范圍內,既有路基沉降變形最大值達到73.2 mm。

(3)幫寬工作對涵洞1附近地表區(qū)域沉降變形影響較小,對涵洞2附近地表區(qū)域沉降變形影響較大。

(4)幫寬區(qū)域越大,填土越深,距離幫寬區(qū)域越近,幫寬對既有路基的影響范圍和影響數值就越大,拖拽作用也越明顯。