自然崩落法底部結構失穩因素及支護對策研究

李 冰 石廣斌 麻 棟 張 雯

(西安建筑科技大學資源工程學院,陜西西安710055)

自然崩落法對于厚大、低品位礦體的開采與其他采礦方法相比有著巨大的優勢[1],我國20世紀80年代在多個礦山開展過自然崩落法的試驗研究,但只有銅礦峪銅礦成功使用該方法,近幾年云南的普朗銅礦使用自然崩落法進入投產[2-3]。該采礦方法多用于礦巖節理裂隙較發育、軟弱面多,圍巖較易破碎的礦床中,加之底部結構中巷道比較多,削弱了底部結構的強度[4-5],因此使用該方法的礦山大部分存在底部結構破壞嚴重的問題[6]。

國內學者就底部結構的穩定性做了許多研究,劉華武[7]應用FLAC3D數值軟件對普朗銅礦整個拉底過程中底部結構的應力狀態進行了研究;梁江波[8]通過數值模擬對自然崩落法超前拉底條件下底部結構的應力進行研究;王寧[9]通過三維有限元數值方法,對金川高應力破碎巖體自然崩落法底部結構開采過程中的穩定性進行了分析,并提出巷道采用讓壓支護能維護底部結構的穩定;明建[10]通過現場試驗和監測等多種手段分析了自然崩落法采場中巷道的變形破壞規律,提出了被動和主動的聯合支護體系。隨著金屬礦山開采深度的增加,巖石所處的環境與淺部差異較大,在高應力條件下,巖體破碎,巷道的支護更加困難,而對使用自然崩落法的礦山來說,巖體性質本就不好,深部的巖體處于高應力下,底部結構常常出現較大的變形和破壞,這成為自然崩落法急需解決的問題。因此對礦山深部自然崩落法底部結構的破壞規律和支護措施進行研究是十分必要的。

本項目以使用自然崩落法開采的某礦山為背景,通過實地調研發現礦山底部結構破壞現象嚴重,通過構建該礦山三維采場底部結構模型,研究拉底過程中所引起的二次應力場對底部結構內部的擾動情況,分析底部結構中應力分布規律,進而提出一種對底部結構中桃形礦柱支護的方法。

1 礦山工程概況

某礦山礦床屬變質斑巖型銅礦,山脈海拔平均標高在1 100 m,平面上為巨大透鏡狀,礦體主要賦存于變鉀質基性火山巖層內,其產狀為傾向北西,傾角40°~60°,平均49°,礦體沿走向長約980 m,沿傾向延深1 100 m以上。主要含礦巖石為變石英晶屑凝灰巖和黑云母片巖,礦體平均厚度為164 m,最大厚度296 m。

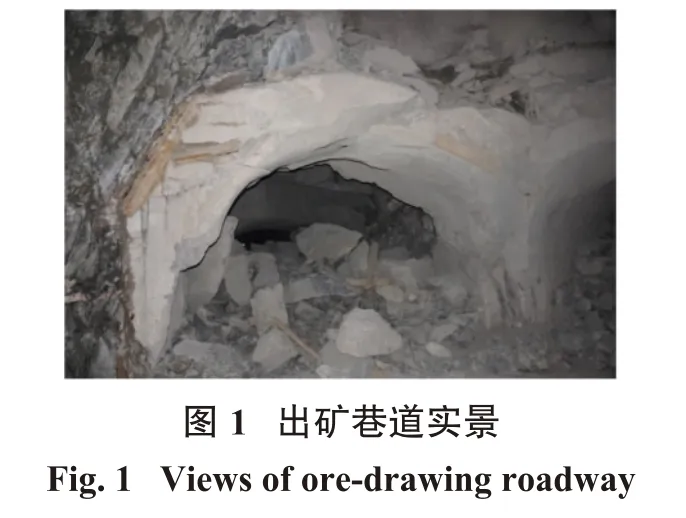

礦山開采埋深600 m以下的礦體時,面臨著高地應力及巖體破碎等問題,底部結構中巷道經常發生較大變形(如圖1),部分桃形礦柱會出現鼓脹、剝落,甚至坍塌破壞,這給后續的生產和出礦帶來相當大的困擾,也可能帶來生產安全事故。

2 拉底過程中底部結構穩定性研究

2.1 模型建立

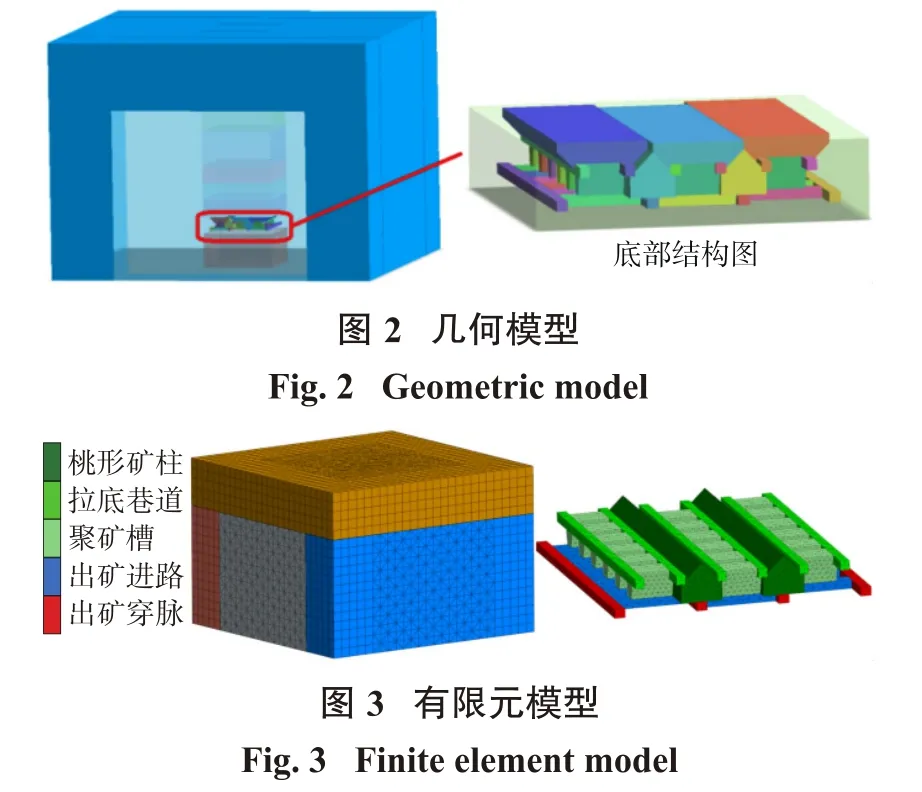

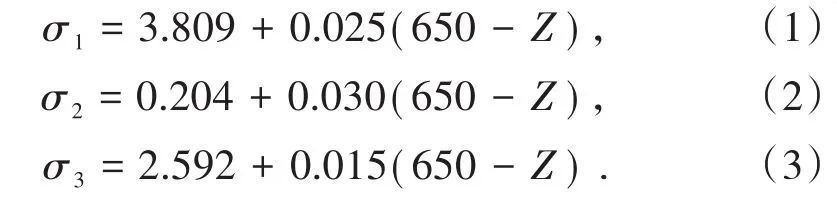

選取礦山深部某中段采場底部結構,采用Midas-GTS建立三維模型,礦體走向方向為模型Y軸方向,垂直走向方向為模型X軸方向,模型在2個方向長度均為510 m,礦體豎直方向為模型Z軸方向,高度為350 m。根據研究內容及建模單元限制,共設4條出礦穿脈巷道,6條拉底巷道。模型中Z=0處對應礦山出礦水平,出礦水平和拉底水平間距7 m,拉底高度7 m,出礦穿脈間距30 m,出礦進路間距15 m;出礦進路斷面為3.8 m×3.2 m,拉底巷道斷面為3.3 m×3.3 m;聚礦槽上底為14 m×10 m,下底為13 m×4.7 m,高10 m,幾何模型見圖2,模型共劃分436 459個單元,有限元模型見圖3。本次模型采取位移邊界條件,在模型的X方向兩端采取位移約束,在Y方向兩端采取位移約束,在Z方向兩端采取X、Y、Z向位移約束。

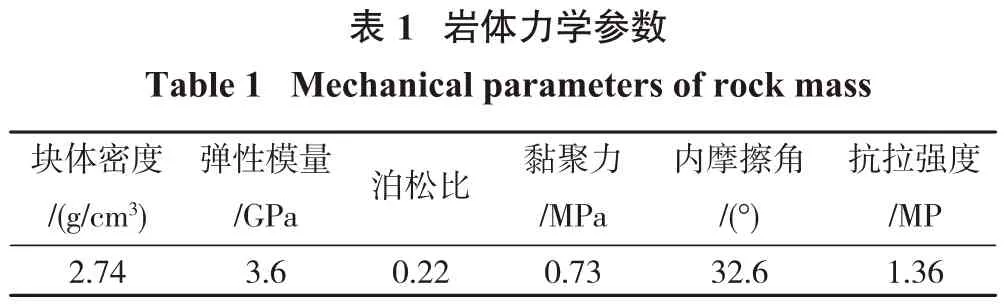

根據礦區深部測點的地應力測量結果,并由所研究礦區底部結構的方位,利用應力張量轉化公式,將初始地應力轉化到計算所采用的直角坐標系中,并由模型高度,將轉換后的應力擬合為函數形式,加載到模型中。模型中加載的最大主應力、中間主應力和最小水平主應力值隨模型坐標Z的函數如下:

根據礦山深部巖石物理力學參數,并由Hoek-Brown準則確定數值計算所用的巖體力學參數,見表1。

2.2 模擬方案

采礦工程的力學特點是巖體力學行為與開采歷史和開采過程有關,針對該礦山建立的底部結構數值模型的模擬過程為:第1步,未采動,原巖應力狀態;第2步,出礦穿脈、拉底巷道施工完畢;第3步,出礦進路施工完畢;第4步,拉底施工完畢;第5步,聚礦槽施工完畢。

2.3 模擬結果

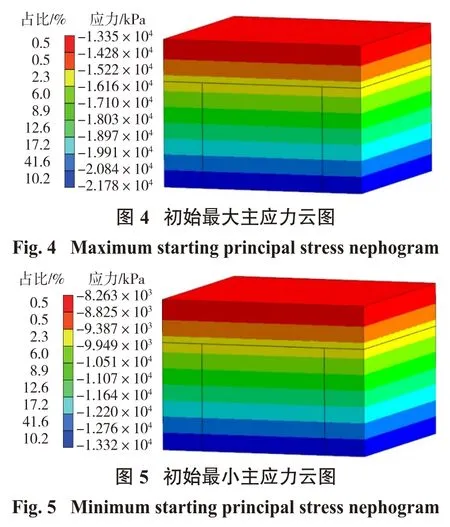

在初始地應力場下,模型的最大主應力和最小主應力如圖4和圖5,從中可以看出,隨著埋深的增加,巖體應力也逐漸增加,并且分層明顯,在底部結構出礦水平區域,最大主應力為21 MPa,最小主應力為12 MPa。

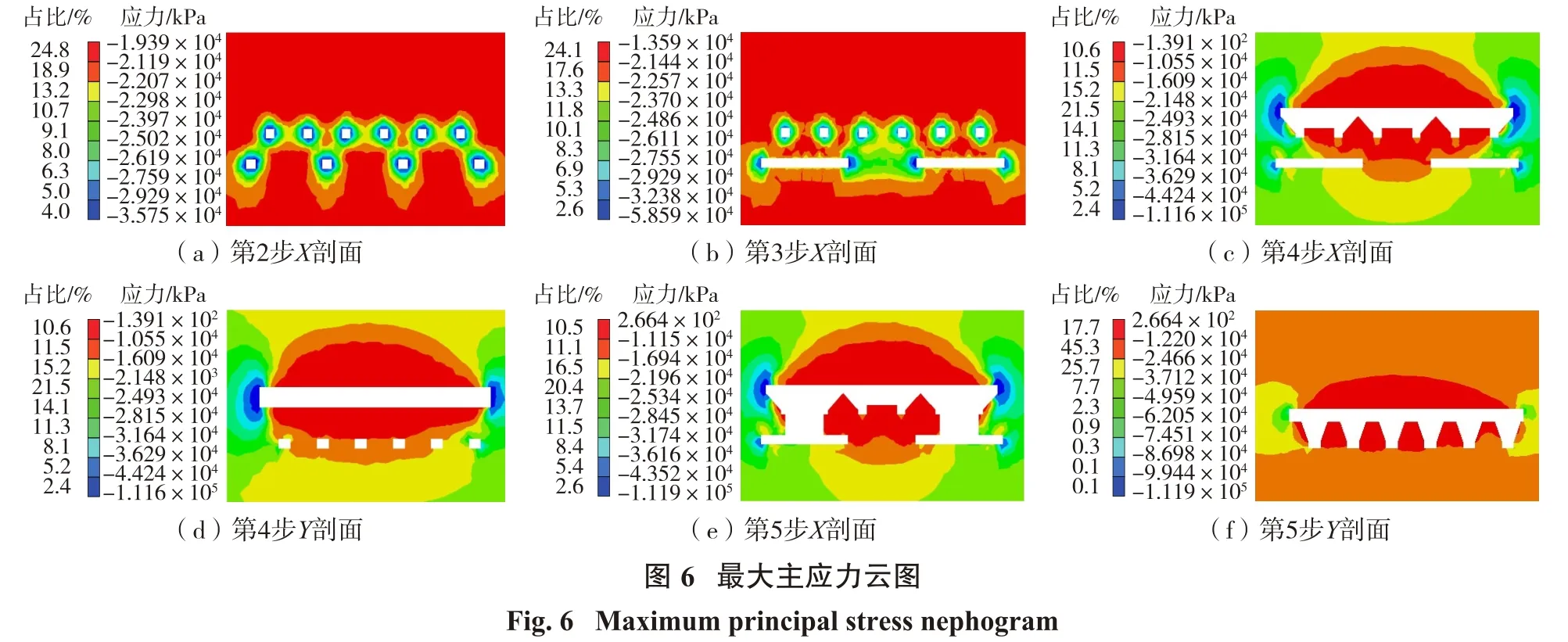

(1)最大主應力。在模型中X=0、Y=0、Z=0處各取一個剖面,分別記為X、Y、Z剖面,只選取模型中X、Y、Z剖面中底部結構區域進行分析,模擬結果見圖6。從圖6各應力云圖中可以看出,出礦穿脈巷道周邊最大主應力范圍為29.3~35.8 MPa之間,其中頂底板最大主應力值相對較大;出礦進路巷道兩幫應力較集中,最大主應力范圍為32.8~58.6 MPa之間,頂底板的應力會發生釋放。在拉底之后,空區兩端頂板周圍最大主應力較大,此時桃形礦體和底部的巷道處于卸荷區域,壓應力相對較小。在出礦水平,拉底形成后,兩側的礦柱應力增大,應力值在25~44.6 MPa之間,與中間2條出礦穿脈對應的礦柱應力降低,此處礦柱發生應力釋放。聚礦槽開挖后,聚礦槽左右兩側應力發生釋放,說明在聚礦槽施工完后,應力轉移到兩側支撐體上,桃形礦體區域由于應力釋放,最大主應力值較小。

(2)最小主應力。從圖7各應力云圖中可以看出,在出礦穿脈與拉底巷道及出礦進路形成后,基本不能形成受拉區域,最小主應力仍為負值。當拉完底之后,空區頂板和桃形礦柱出現了拉應力,桃形礦柱頂部由于應力重分布,產生應力釋放,頂部最大拉應力達到了1.66 MPa,超過了巖石的抗拉強度1.36 MPa。在聚礦槽開挖后,聚礦槽頂板與兩側出現受拉區域,最大拉應力達到1.59 MPa,說明聚礦槽施工過程中,空區增大后,隨著應力發生釋放,在頂板與兩側進一步形成拉應力。在出礦水平,拉完底后,出礦進路和穿脈巷道交叉處出現了拉應力,最大值達到了巖石抗拉強度,隨著聚礦槽的施工,拉應力區域增大,若不采取支護措施,這些巷道易發生受拉破壞。

(3)塑性區。從圖8各云圖中可以看出,在出礦穿脈和拉底巷道形成后,巷道兩幫發生彈塑性變形,且區域很小,巷道不足以破壞。出礦進路形成后,運輸水平在巷道的交叉口出現彈塑性區,但是塑性區范圍很少,只是有極少出現。底部拉開之后,從X剖面可以看出桃形礦柱上塑性區增多,Z剖面上出礦穿脈和出礦進路巷道壁均出現塑性區,岔口部位彈塑性區范圍也明顯增大,這是由于上部拉底空區增大后,應力轉移至底部出礦結構中,因此在這些部位容易受到剪切和拉伸破壞,需對出礦穿脈和出礦進路岔口部位以及桃形礦柱進行加強支護。在聚礦槽施工完畢后,由于應力釋放,在桃形礦柱和聚礦槽前后間柱體上產生一定的拉應力或擠壓應力過大,從而在這些區域造成塑性變形,為此需對桃形柱和聚礦槽前后間柱體加強支護,維護底部結構的整體穩定性。

在整個拉底過程中,底部結構中二次應力重分布區域增大,巷道交叉口等復雜結構區域的應力值增大。在出礦穿脈、拉底巷道和出礦進路施工完畢后,底部結構所受的最大主應力與最小主應力在巖體可承受范圍內,塑性區范圍也比較小,但在拉完底之后,應力急劇增大,尤其是出礦水平中桃形礦柱和各巷道交叉處,所受最大拉應力達到了巖體的抗拉強度,并且塑性區范圍急劇增大,在這期間底部結構會出現破壞,因此對這些部位需加強支護,維護采區底部結構的穩定性。

3 支護對策

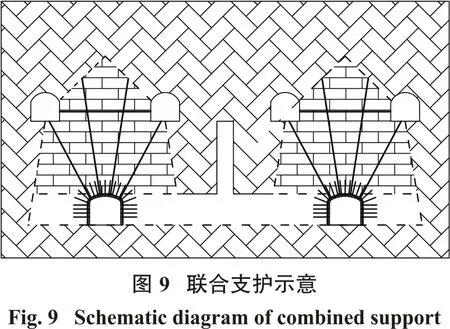

根據底部結構在拉底過程中的應力分布,本研究提出一種支護形式:自然崩落法底部結構不張拉對穿型錨索與錨桿聯合支護法,見圖9。

底部結構中出礦穿脈和拉底巷道施工完畢后,在桃形礦柱腰部的2個拉底巷道和底部的出礦巷道中安裝錨索,用于支護的錨索為不張拉全黏結式對穿型錨索,錨索長9.5 m;在出礦穿脈中向桃形礦柱頂部兩側施加不張拉錨索,錨索長11.5 m。以上錨索由2根φ15.20 mm的1×7標準型鋼絞線組成,屈服強度為1 860 MPa,間距和排距均為1.5 m。施加錨索的目的是加強巖體的整體性,使桃形礦柱中形成穩固的三角形區域。出礦穿脈和出礦進路的拱頂以及邊墻安裝錨桿,錨桿使用φ22 mm抗剪為主的鋼筋,錨桿間距為1 m×1 m,錨桿長度為3.0 m,托板尺寸為200 mm×200 mm×10 mm的鋼板;施加錨桿是防止淺層圍巖的松弛破壞,加強圍巖整體性。在巷道交叉處,采用噴錨和鋼拱架澆筑單層鋼筋混凝土支護。

3.1 支護模型的建立

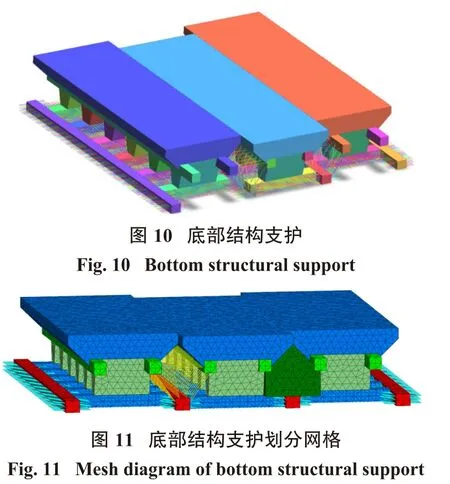

數值分析建立的模型如圖10,其中支護系統劃分網格見圖11。模型共劃分457 215個單元,模型的邊界條件和初始地應力的施加均按第2節中的參數施加。

3.2 模擬方案

本次支護方式為不張拉對穿型錨索與錨桿聯合支護法,其支護方案如下:①穿脈巷道和拉底巷道施工完畢后,對穿脈巷道進行錨桿支護,并在穿脈巷道和拉底巷道中打對穿錨索;②出礦進路施工完畢后,對出礦進路進行錨桿支護。

3.3 模擬結果分析

通過計算支護方案后,模型中底部結構區域圍巖的位移、塑性區結果如下:

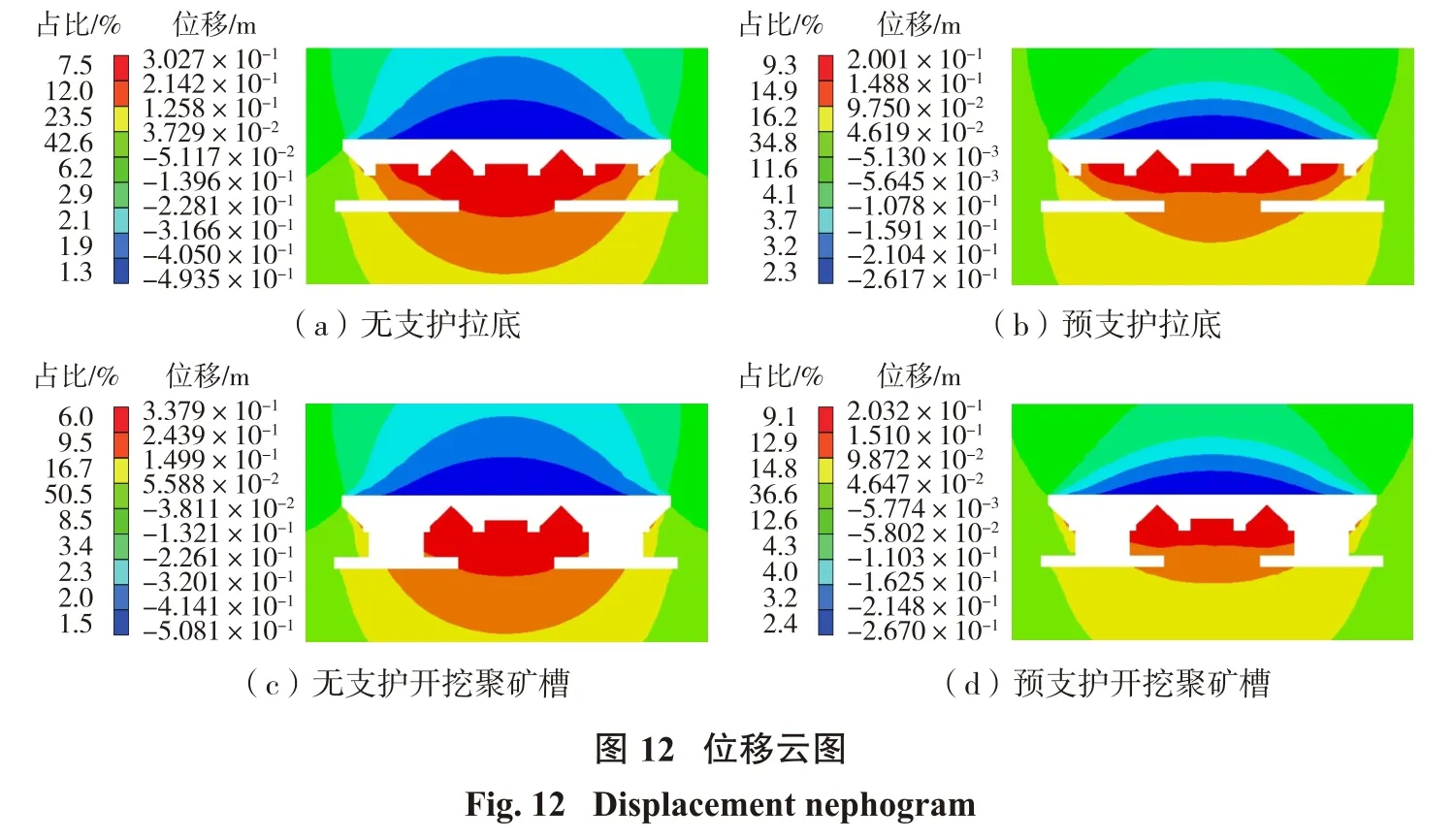

(1)位移。拉完底之后,底部結構無支護的的位移云圖見圖12(a),聯合支護下的位移云圖見圖12(b);聚礦槽施工完畢后,底部結構無支護的的位移云圖見圖12(c),聯合支護下的位移云圖見圖12(d)。桃形礦柱上最大位移分別由由支護前的300 mm和330 mm降到支護后的200 mm和203 mm,降低幅度分別為33.3%和38.5%,最大位移變化范圍也減小很多,支護后底部結構整體位移變化范圍降低也比較明顯。故聯合支護的作用比較大,減小了桃形礦柱和底部結構中巷道的變形,從而能有效控制底部結構中圍巖的松動變形。

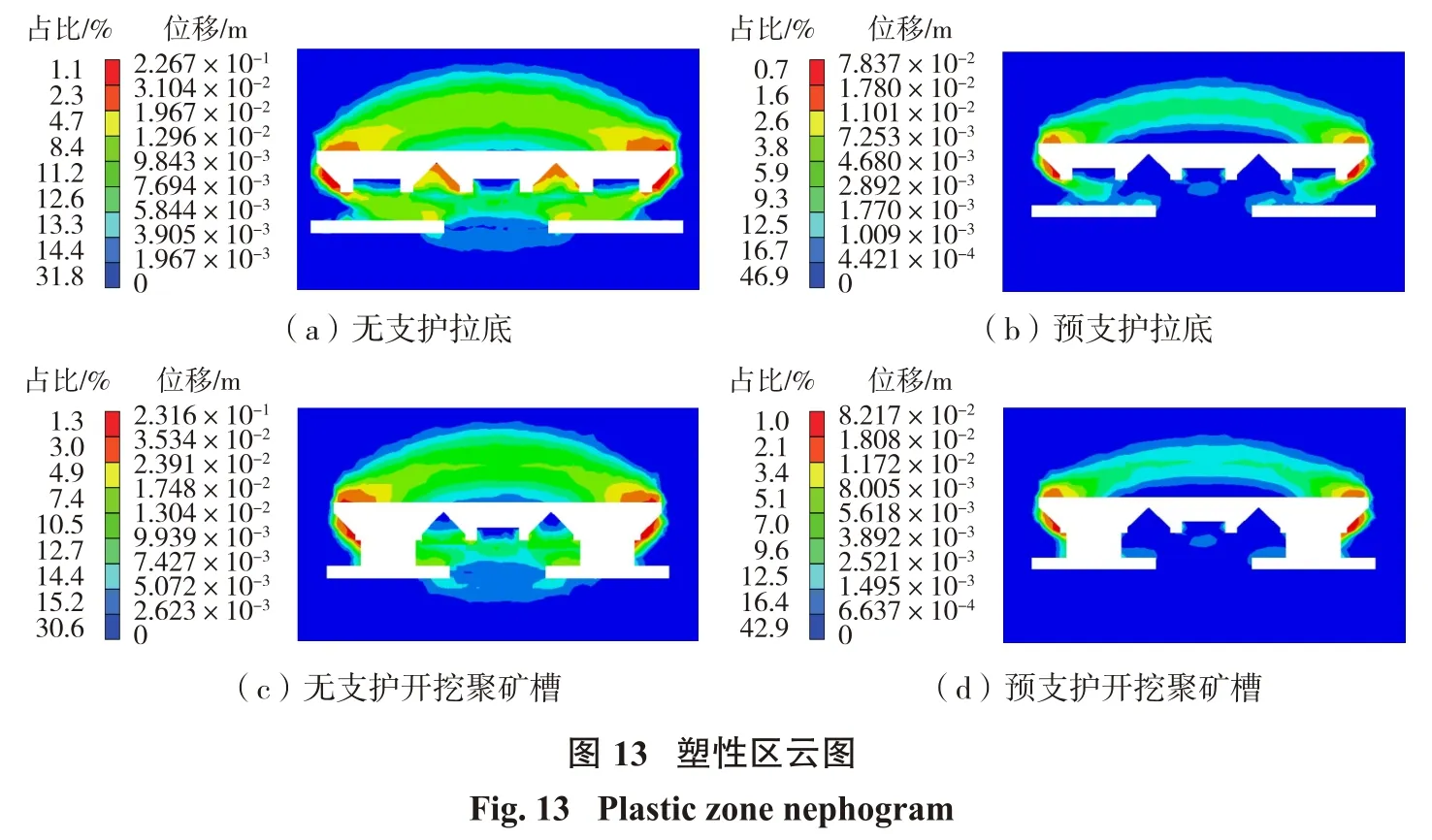

(2)塑性區分布。拉完底之后,底部結構無支護的的塑性區見圖13(a),聯合支護下的塑性區見圖13(b);聚礦槽施工完畢后,底部結構無支護的的塑性區見圖13(c),聯合支護下的塑性區見圖13(d),從圖中可以明顯看出,聯合支護后,桃形礦柱上的塑性區面積大范圍減少,出礦進路頂板的塑性區也有所減少,可得出該支護方案效果明顯。

3.4 支護方案實施效果

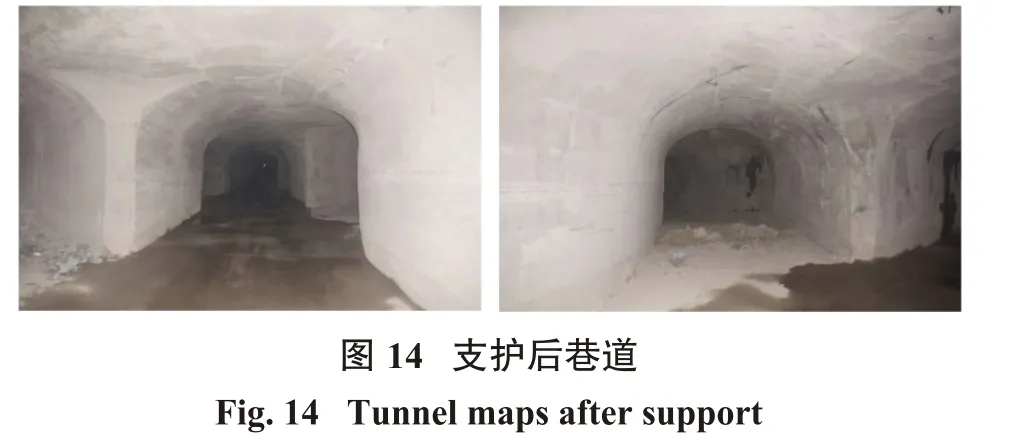

該礦山在下一中段的開采中,使用了長錨索、錨桿、噴錨網和鋼拱架聯合支護,其底部結構破壞現象明顯減少,現場大部分巷道比較穩定,其照片見圖14。由此看出新的支護方案可以使深部底部結構保持良好的穩定性。

4 結論

根據某銅礦深部采區出現的底部結構破壞嚴重等問題,通過數值模擬對自然崩落法底部結構的穩定性進行分析,并基于讓壓原理,提出一種底部結構聯合支護方案。主要結論如下:

(1)底部結構在前進式拉底的過程中,未拉開底部之前,塑性區域很小,且巷道周圍不會出現拉應力,表明此時各巷道均比較穩定;在拉完底之后以及聚礦槽施工完畢后,底部結構所受應力較大,其中桃形礦柱和出礦水平的巷道交叉口處出現了較大拉應力,并且超過了巖體的抗拉強度和承受能力,此時桃形礦柱容易產生破壞。

(2)根據拉底過程中的應力變化和塑性區分布,基于讓壓原理,提出了一種自然崩落法底部結構不張拉對穿型錨索與錨桿聯合支護方案,并用數值方法分析了支護效果。其中支護后底部結構中的最大位移降幅為38.5%,且塑性區范圍比支護前降低了很多。

(3)通過在采場底部結構中實施不張拉對穿型錨索與錨桿聯合支護法,結構中各巷道和桃形礦柱破壞明顯減少,此方法大大提高了生產的安全性。