無底柱分段崩落法在四方金礦的放礦規律研究

潘 健 孫國權 羅才嚴 王 靖 陸玉根1

(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽馬鞍山243000;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室,安徽馬鞍山243000;3.陜西鳳縣四方金礦有限責任公司,陜西寶雞721000)

我國地下金屬礦山廣泛采用無底柱分段崩落法,該采礦方法的特點是崩落的礦石和廢石覆蓋層直接接觸,礦石在覆蓋層廢石的包圍下放出,因而礦石回采貧化率和損失率較大[1-2]。而對金礦山大多偏向采用充填法,只有少量低品位大型礦床采用崩落法開采,例如四方金礦、祁雨溝金礦、那林金礦和夏甸金礦,這些礦山金礦品位分布不均勻,圍巖含有品位,且礦巖界限不明顯,但目前很少有相關文獻研究崩落法在金礦山的放礦規律。本次研究以陜西鳳縣四方金礦為例,探討無底柱分段崩落法在四方金礦的放礦規律問題。

1 礦山背景介紹

四方金礦有限責任公司(以下簡稱四方金礦)位于陜西省鳳縣東部,是一座特大型低品位金礦床。礦體主要賦存在受韌性剪切帶控制的蝕變帶范圍內,含礦地層為中泥盆統星紅鋪組斑點狀鐵白云質粉砂質千枚巖,細晶石英云母大理巖、條紋條帶狀石英細晶大理巖。平均地質品位為2.46 g/t。礦體圍巖亦為蝕變巖體,巖性相同。圍巖受構造蝕變控制,多含金,品位一般在0.1~0.5 g/t;礦巖界線不清,呈漸變過渡關系。巖石硬度中等、穩固性好。

礦山開拓方式為平硐—盲豎井,1 340 m中段以上曾采用淺孔留礦法開采,目前已轉變為無底柱分段崩落法開采多年,主要生產中段在1 240 m、1 290 m中段。分段高度12.5 m,進路間距12.5 m,排距1.7 m,崩礦步距3.4 m,采用YGZ-90鑿巖機鑿巖。在淺孔留礦法過渡為無底柱分段崩落法時,將淺孔留礦法殘留礦柱和頂底板崩落作為覆蓋巖層,目前塌陷區已陷落至地表。

2 現場試驗

2.1 試驗方案

為了掌握四方金礦進路放礦規律,即出礦品位與出礦量之間的非線性關系,在出礦進路進行了現場試驗。一般情況下,出礦初期礦石無貧化,隨著廢石混入,出礦礦石貧化率逐漸增大,直到最后放出的全部為廢石。通過礦石貧化—礦量曲線,可以反推出采用截止品位出礦時,總的出礦量大小,作為截至品位的控制礦量。

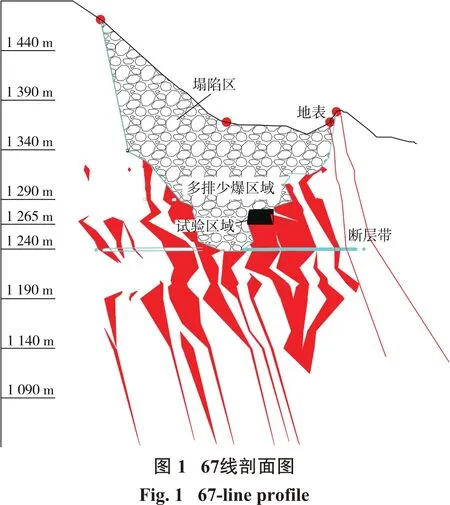

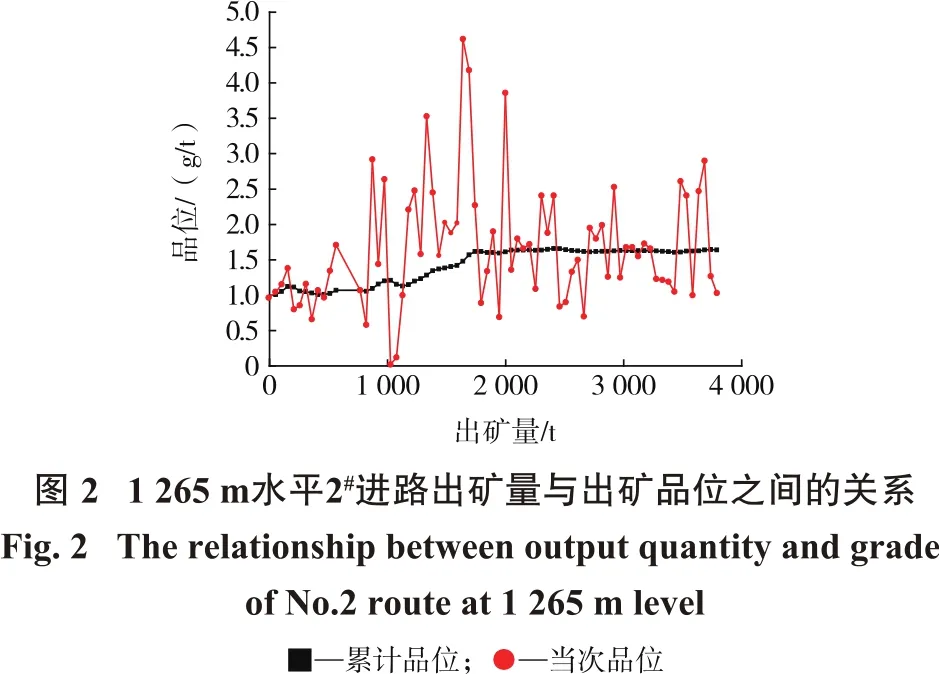

實施現場試驗出礦時,首先要進行刻槽取樣,計算出進路中設計崩礦量與地質品位;放礦時,每20斗取1個樣進行品位化驗,并記錄下當次實際出礦量,當進路最后放出的全部為廢石時出礦結束。本次現場試驗區域位于1 265 m水平2#進路、3#進路、4#進路,區域內無大型地質構造。67線剖面見圖1。

2.2 試驗過程

在確定好試驗區域之后,在做現場試驗的崩礦步距內進行刻槽取樣,各進路刻槽品位及礦量如表1所示。試驗過程可簡單描述為刻槽—鉆鑿中深孔—裝藥爆破—出礦—每20鏟斗取樣—化驗—記錄。爆破前技術人員在現場全程跟蹤裝藥連線,最后正常起爆,出礦時取樣樣品重量均不小于1 kg。

2.3 試驗結果

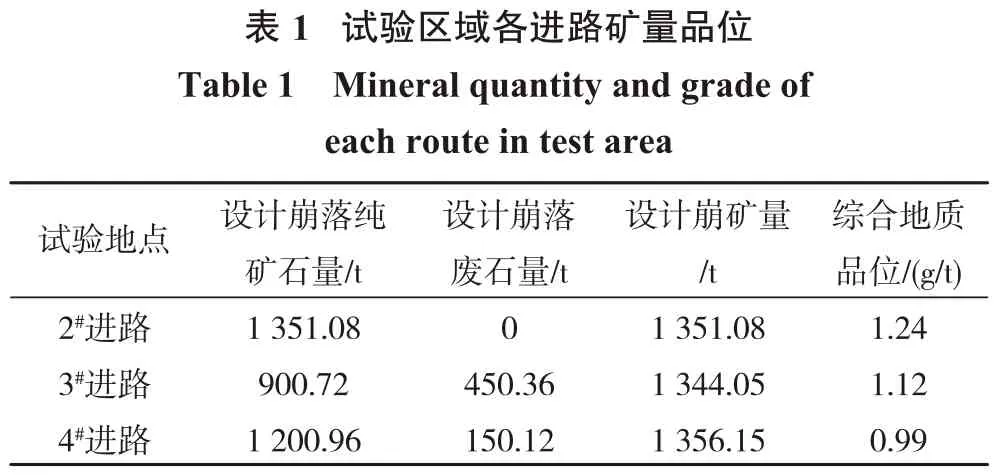

現場試驗的3條進路,有2條進路(3#、4#)爆破效果不好,樣品較少,只有2#進路爆破效果良好。在出礦時每隔20鏟進行了取樣,共取樣200多個。得到了2#進路和4#進路出礦量和出礦品位變化曲線(如圖2、圖3所示),2#進路設計崩礦量是1 351.08 t,綜合地質品位1.24 g/t,此步距內無夾石,地質金屬量1 672 g。

由于金礦床品位分布不均,不能簡單地按照算數平均值來表示當次品位。每次取樣均為2個,假設α1、α2表示2個取樣品位,α表示地質品位,則取樣數據處理辦法如下:

(1)若α1、α2均大于地質品位α,當兩者之比小于2,按平均值處理;當兩者之比大于2,取小值。

(2)若α1、α2均小于地質品位α,取兩者平均值。

(3)若 α1、α2一個大于地質品位 α,一個小于地質品位α,當αi>2α(i=1或2)時,認為是壞點直接剔除,則取另外一個值;當 αi<2α(i=1和2)時,取兩者平均值。

2#進路試驗共出礦3 788 t,累計品位1.64 g/t。圖2中虛線表示當次品位隨出礦量增加的變化情況,實線表示隨著出礦量的增加累計品位變化情況。10月5日在取樣的過程中發現有泥混入,說明此時覆蓋巖層到達工作面,這時的出礦量為512 t,占設計崩礦量的38%,這部分礦石是純礦石,沒有覆蓋巖層混入,故當次出礦品位變化較小。可以從圖2中虛線看出,當有覆蓋巖層混入后(出礦量大于512 t),出礦當次品位波動較大,高的可以達到4.5 g/t,低的品位為0 g/t,截止出礦時累計出礦品位高于綜合地質品位。

3#進路爆破效果很差,只出礦60鏟,即150 t,樣品不具有代表性,此次不作分析。

4#進路爆破范圍內的地質礦量是1 351 t,地質品位1.12 g/t,步距平均品位0.99 g/t,地質金屬量1 121 g。

4#進路由于爆破效果不好,試驗共出礦768 t,累計品位0.9 g/t。圖3中虛線表示當次品位隨出礦量增加的變化情況,實線表示隨著出礦量的增加累計品位變化情況。

3 試驗結果分析

3.1 純礦石回收階段

2#進路和4#進路的綜合地質品位分別為1.24 g/t和0.99 g/t,當有覆蓋巖層混入時,出礦量達到了設計崩礦量的40%左右,分別為512 t和542 t,該部分礦石為純礦石,此時累計品位分別為1.08 g/t和0.97 g/t。對比發現,雖然取樣的當次品位變化較大,但累計品位(純礦石品位)和綜合地質品位相差不大。故認為該階段為純礦石回收階段。

3.2 覆蓋巖層混入階段

按照無底柱分段崩落法的放礦規律,當有覆蓋巖層混入時,出礦的當次品位逐漸降低,累計品位也逐漸降低[3-4];但四方金礦出現很大的反差,即當有覆蓋巖層混入時,出礦品位震蕩性較大,當次品位變化較大,此次試驗累計品位呈現穩步提高最后趨于穩定。2#進路出礦量已經達到了設計崩礦量的280%,累計品位為1.64 g/t,累計平均品位要高于地質品位。

造成上述結果的主要原因有以下幾點:一是金礦品位分布特別不均勻;二是塌陷區已經和地表連通,泥質礦體到達采場;三是覆蓋巖層含有淺孔留礦法的礦柱,具有一定品位;四是1 290 m中段(如圖1所示)曾采用多排少爆的方式出礦(即每次爆破12排),但在進路口最多只能出3~4排礦,其他原礦殘留在塌陷區。

所以要想得到合理的放礦管理模式,必須對泥質覆蓋巖層品位較高做出合理解釋。

3.3 泥礦形成原因分析

四方金礦含礦地層為中泥盆統星紅鋪組斑點狀鐵白云質粉砂質千枚巖,礦體圍巖亦為蝕變巖體,巖性相同。千枚巖是具有千枚狀構造的低級變質巖石,原巖通常為泥質巖石(或含硅質、鈣質、炭質的泥質巖)、粉砂巖及中、酸性凝灰巖等,經區域低溫動力變質作用或區域動力熱流變質作用的底綠片巖相階段形成[5-6]。千枚巖巖性松軟,遇水易泥化、軟化,有漲縮性,抗風化能力差,易風化形成巖屑,產生碎落現象[7]。目前采礦引起的塌陷區已經塌落至地表,平時塌陷區匯水面積內的雨水會流入塌陷區。由于水和千枚巖的相互作用導致井下出礦進路出現泥礦。

3.4 泥礦品位分布特征推斷

礦體主要賦存在受韌性剪切帶控制的蝕變帶范圍內,金礦化主要呈微細粒自然金(粒間金、包裹金和裂隙金)產出,上部覆蓋巖層的低品位礦和損失在塌陷區里礦石中的粒間金、裂隙金隨著礦石的破碎首先沿著礦物間的節理面脫落,由于其體積小(粉礦居多),重量大,故其隨著覆蓋巖層的縫隙滑落至工作面[8]。由于塌陷坑范圍較大,雨水也都順著塌陷坑的縫隙流動至井下各出礦工作面,所以雨水和粉礦的混合形成了井下各工作面的泥礦。

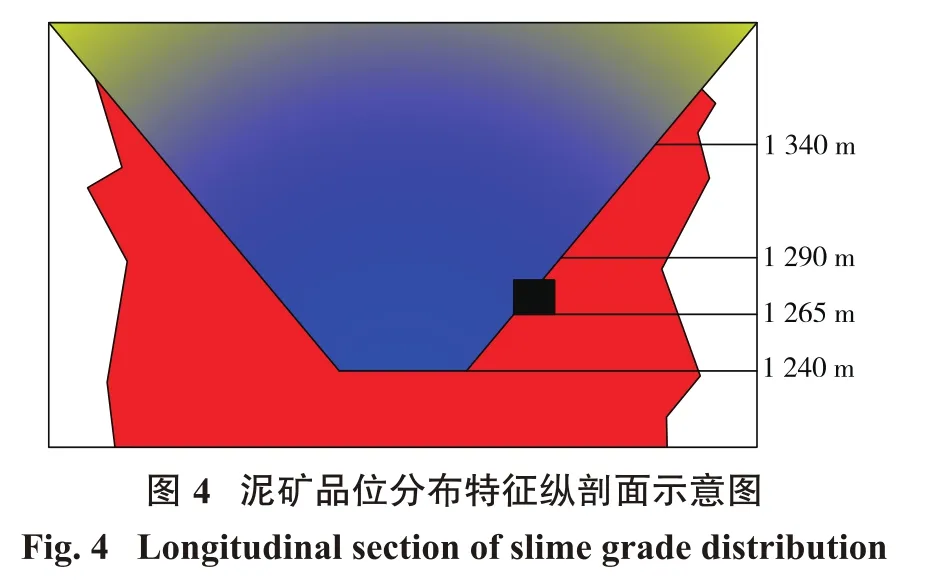

根據泥礦的形成推斷,認為上部礦石中的粒間金、裂隙金沿著礦物間的節理面脫落,然后流動至工作面。因此可以大膽地推斷,在垂直方向上,下部中段的泥礦品位高于上部中段;在同一水平上,離塌陷區中心近的泥礦品位高于離塌陷區遠的。如圖4所示,梯形外灰色代表礦體,白色代表圍巖,梯形代表塌陷區,梯形內顏色越黑表示塌陷區內泥礦品位越高。

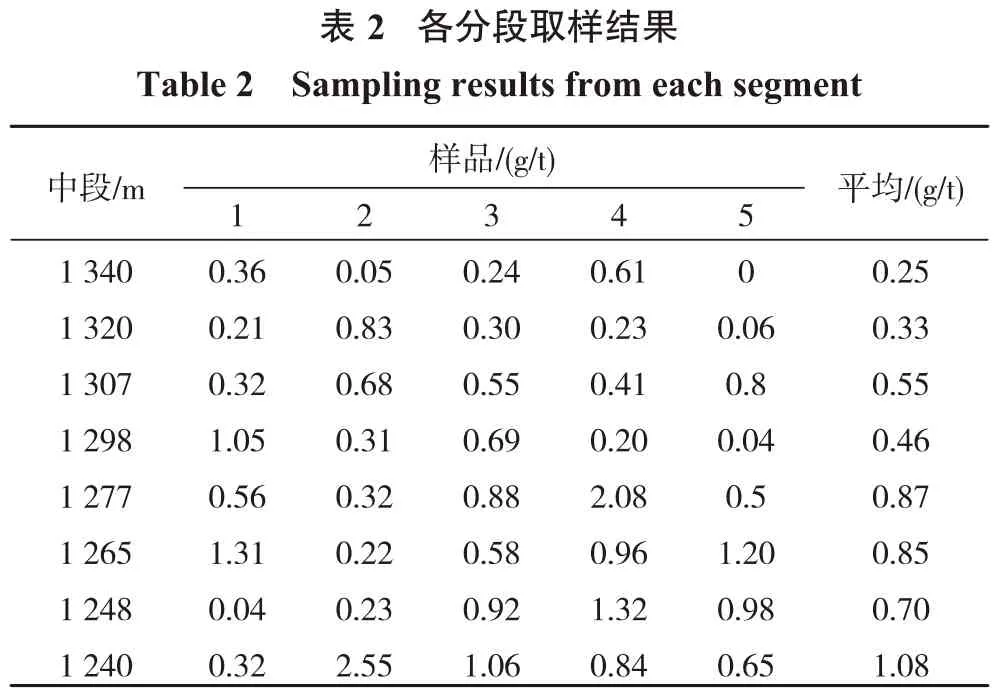

為了驗證上述推斷是否正確,在井下目前回采的幾個分段分別取了泥礦進行化驗,取樣時間均為爆破后出礦量達到設計崩礦量的時刻,得到的結果如表2所示。1 340 m中段目前處于殘礦回收階段,泥礦平均品位0.25g/t,1 290 m中段(包含1 298、1 307和1 320分段)泥礦平均品位0.45g/t,1 240 m中段泥礦平均品位0.88g/t。從表2可以看出,1 240 m中段(包含1 240、1 248、1 265和1 277分段)的泥礦品位整體要高于1 290 m中段,因此驗證了上述推測,可以得出:每一分段的泥礦取樣品位變化較大,但平均品位呈現規律性變化;下分段泥礦品位高于上分段泥礦品位,越接近塌陷區底部泥礦品位越高。

4 結論

(1)四方金礦采用無底柱分段崩落法開采時,出礦量達到設計崩礦量的40%時開始進入廢石貧化;當有覆蓋巖層混入時,出礦品位震蕩性較大,2#進路出礦量已經達到了設計崩礦量的280%,累計品位為1.64 g/t,平均品位要高于地質品位。

(2)造成覆蓋巖層混入階段放礦異常的主要原因有以下幾點:一是金礦品位分布特別不均勻;二是塌陷區已經和地表連通,泥質礦體到達采場;三是覆蓋巖層含有殘留礦石。

(3)千枚巖的原巖通常為泥質巖石,巖性松軟,遇水易泥化,易風化形成巖屑,塌陷區內水和千枚巖的相互作用形成泥礦。

(4)覆蓋巖層中的粒間金、裂隙金隨著礦石的破碎首先沿著礦物間的節理面脫落,由于其體積小,重量大,故其隨著覆蓋巖層的縫隙滑落至工作面,雖然每一分段的泥礦取樣品位變化較大,但平均品位呈現規律性變化,即下分段泥礦品位高于上分段泥礦品位。