太空飛行中,無處不在的病毒和細菌

文/ 李會超

近一段時間以來,新型冠狀病毒讓不少人失去了健康,也給社會運行和人們的生活帶來了巨大的麻煩。然而大家或許有所不知,在載人航天飛行中,病毒、細菌等微生物也給航天員生命健康和航天器設備正常運行,帶來了很多麻煩。為了保證載人航天飛行的安全,科研人員和航天員也要同這些微生物“斗智斗勇”。

▲ 阿波羅11號航天員使用的移動檢疫設施

▲ 執行“阿波羅7號”任務的3名航天員

▲ 地面工作人員正在測試為國際空間站準備的微生物采樣工具

威脅航天員身體健康

在美國“阿波羅7號”的飛行中,3名航天員在任務開始后同時患上了感冒。在后續的任務執行過程中,被疾病折磨的航天員的情緒和工作狀態受到了很大的影響,還一度進行過違章操作。雖然沒有足夠的證據能夠證明這是一次由病毒引起的感冒,但這件事警示人們,在太空中避免微生物引發的各類健康問題至關重要。

載人航天器艙室內部的溫度一般在23攝氏度左右,濕度在30%~70%之間。如此舒適的環境,在保障航天員工作和生活的同時,也為微生物提供了適合生長繁殖的環境。在太空密閉的艙室內,航天員們無法開窗,同時由于條件限制也使得他們無法像在地面上那樣,能夠頻繁地洗手和洗澡。在地面上,打一個噴嚏所噴出的飛沫會很快在重力的作用下沉降,而在太空的失重環境中,飛沫會長時間漂浮在艙內的空氣中或沾染到儀表盤等固體表面,成為可能的傳染源。美國布朗大學的傳染病專家曾對執行過航天飛機任務的742名航天員進行過調查,結果發現了29例傳染病,主要病癥包括感冒、發燒、泌尿與皮膚感染和病毒性腸胃炎等。

免疫系統是人體自身抵抗微生物入侵的屏障。而研究發現,當航天員進入太空之后,免疫系統的機能會受到一定限制。同時,體內一些已經處于蟄伏狀態的病毒可能會被再次激活。例如,美國宇航局公布的一項研究結果表明,潛藏在人脊髓神經細胞中、處于休眠狀態的水痘帶狀皰疹病毒,在太空飛行中可能被再次激活。雖然不會引起明顯的病癥,但這種病毒的激活將會影響航天員的免疫力。同時,微生物在太空的微重力和高輻射環境中所發生的變化,也有可能使它們產生更大的危害。2017年,美國科羅拉多州立大學的研究人員發現,在太空中,人類腸道中侵入的大腸桿菌與地球上的生長方式不同,產生了更強的耐藥性,需要更高濃度的抗生素才能殺死這些細菌。

對于一般人來說,患病后到醫院就能得到妥善的治療,而對于航天員來說,遠在太空,去醫院是不可能的事情。

破壞航天器艙內設備

蘇聯/俄羅斯的和平號空間站運行期間,航天員們發現一個觀察孔變得越來越模糊。原來是微生物在那里安了家。觀察孔周邊的橡膠上生長了大量的微生物,它們代謝出的有機酸腐蝕了觀察孔。

對于載人航天飛行來說,微生物對于飛行的威脅不只來自于對航天員健康的威脅,還有對設備的破壞。艙內設備幾乎所有的材料都可能被微生物附著,而航天飛行的微重力和輻射環境又可能使微生物變異,使得它們生存和繁殖的本領變得更強。在濕度較大且通風不暢的地方,微生物可能會以一些有機聚合材料作為它們的“食物”,從而直接對這些材料所構成的設備進行破壞。同時,微生物分解出來的有機酸,會加快不少艙內材料的腐蝕。

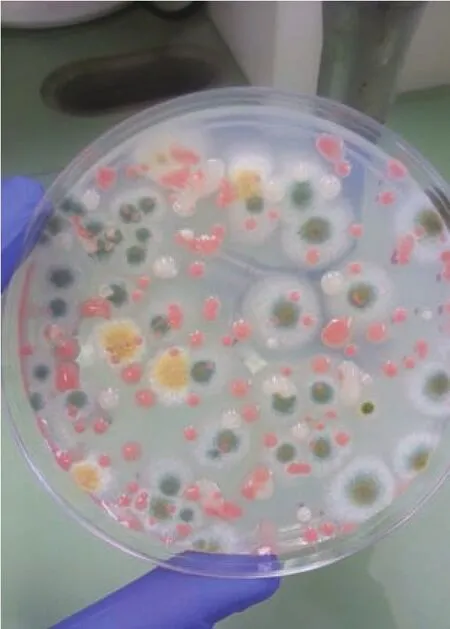

▲ 國際空間站上采樣后的微生物在培養皿中生長

從1986年開始服役到其結束使命的15年間,和平號空間站的運行一直受到微生物的破壞。“和平號”的艙內空氣和設備表面上,共發現過真菌、細菌等微生物多達234種,其中有不少都能腐蝕艙內材料。科研人員發現,越是老化的材料越容易成為微生物棲息的溫床,比如橡膠、鈦和鋁等材料都可能因此遭殃。此外,細菌自身形成的生物膜層和栓塞物還堵塞過和平號空間站的水再生系統管路。在國際空間站上也發現過微生物在火警報警裝置上滋生的情況,影響了探測的精度。

控制微生物有妙招

載人航天飛行器艙內的微生物來源主要有兩個:一個是航天員自身攜帶的微生物,另一個是航天器在制造過程中艙內材料所沾染的微生物。對于空間站來說,當貨運飛船從地面帶來給養時,不可避免地也會攜帶一定量的微生物。和地面上一樣,徹底禁絕微生物的存在是不可能的。但為了保障載人航天飛行的安全,科研人員已經找出了一系列行之有效的措施,避免微生物對載人航天飛行的正常運行產生危害性的影響。

在上天之前,無論是航天員還是航天器都要為應對微生物的問題采取特殊的措施。對于航天員來說,工作人員會檢查他們體內已經攜帶的微生物,有針對性地為他們準備藥物以預防可能出現的疾病。在發射前,航天員的生活將受到控制,以避免他們沾染新的微生物。對于航天器來說,要根據以往的經驗,盡量選擇能夠抑制微生物生長的材料,在制造過程中,還要采取嚴格的消毒滅菌措施。

▲ 航天飛機的航天員正在進行細菌實驗

▲ 和平號空間站壁板上滋生的真菌

在飛行過程中,為了掌握艙內的微生物生長情況,需要對微生物環境進行監控。例如,在國際空間站上,設置了檢測空氣微生物污染狀況和儀器表面微生物情況的儀器。這兩種儀器的基本原理都是進行取樣后把微生物在培養基或培養皿中“養”起來,觀察微生物增殖的情況,一定時間后進行計數和拍照,由此推測微生物污染的情況。對艙內空氣進行測量時,航天員要抽取一定量的空氣。而對設備表面進行測量時,則是使用棉簽取樣或是利用含有培養基的膜粘貼設備表面。

和疫情期間大家經常要佩戴口罩、對空氣和門把手等器物表面進行消毒一樣,過濾和消毒也是載人航天飛行器應對微生物威脅的有效手段。以國際空間站為例,裝有高效濾網的細菌過濾單元可以有效過濾艙內空氣中99.9%的0.3微米以下顆粒,而最小的細菌也只有0.3微米那么大。對于設備表面,相關人員則需要用消毒巾每周擦拭一次。而對于極有可能為細菌提供滋生環境的冷卻水管道,一般使用碘消毒劑進行消毒。

利用微生物做實驗

并非所有的微生物都對人類有害,從美味的酸奶到被自然降解的垃圾,微生物也可以成為人類美好生活的幫手。為了解微生物在太空條件下的生長情況,不少實驗都被帶上了國際空間站。去年7月,美國宇航局發布了利用微生物進行太空采礦的研究情況。在地球上,利用微生物完成從巖石中分離礦物和金屬的技術,已經得到了普遍應用。而未來在對其他天體的資源進行開發時,微生物顯然比體積重量巨大的采礦機器更加好用。利用國際空間站上的BioRock實驗設備,科學家們已經開始了這方面的實驗。他們將三種微生物附著到一塊玄武巖上,觀察微生物產生的生物膜與玄武巖相互作用的情況,考察微生物提取玄武巖中二十多種微生物的情況。當對微生物在太空中的采礦行為有了足夠的了解后,這些微生物不但可以幫助人們開采其他天體上的礦產資源,還有可能在其他天體上改造出適合植物生長的土壤。

▲ 在國際空間站用BioRock實驗裝置,利用微生物從巖石中分離礦物和金屬

而在MVP Cell-02實驗中,科學家們則更聚焦微重力環境對微生物繁殖和進化過程的影響。他們選取了一種稱為枯草芽孢桿菌微生物作為實驗對象。這是一種對人體無害的耐寒微生物,具有極強的適應能力。當所處環境的營養充足時,他們便開始增殖,而一旦營養供應變得緊張,細菌就會進入休眠狀態。重新“喚醒”細菌,只需要加入足夠的營養物質。總共有三個實驗組的細菌參與了試驗。一組細菌作為對照組,在地面上培養。在太空中的兩組細菌,一組置于國際空間站的微重力環境中,另一組則使用離心機在太空中創造出與地面相似的重力場。由于這種細菌的耐受力較強,航天員基本不用花費時間精力在實驗過程中對它們進行照料,只需在實驗結束后對實驗裝置進行必要的處理,并放入下行的貨運或載人飛船帶回地球即可。

未來,微生物還可能為長期的太空旅行提供食物來源。在美國宇航局資助美國賓夕法尼亞大學的科研人員完成的一項研究中,科學家們找到了與人類相愛相殺的細菌來完成把人的糞便變為食物的工具。他們制作了一個管狀的實驗裝置,將與人類糞便化學性質類似的實驗替代品(誰都不想實驗室臭氣熏天)裝入裝置之中,同時還放進去兩種細菌。這兩種細菌,一種負責通過厭氧消化過程,從糞便中產生甲烷和含氮氣體,而另一種則以這兩種氣體為食物,進一步產生蛋白質和脂肪。最終,航天員們食用的就是這些細菌所生產的食物。在目前的實驗中,這種食物的性狀看起來像是龜苓膏或是魔芋塊,口感應該不會太差。這種食物里含有52%的蛋白質和36%的脂肪,看起來營養比例也不錯。這項技術成熟后,有望解決星際航行中航天員食物來源的問題,以騰出更多的空間來裝載儀器設備。