內蒙古自治區達茂旗荒漠草原土壤水分對降水的響應

樊 婷, 張存厚,2, 張德廣, 蘇 玥

(1.內蒙古自治區氣象局 氣象災害監測預警與人工影響天氣中心,內蒙古 呼和浩特 010051; 2.內蒙古自治區氣象局 生態與農業氣象中心,內蒙古 呼和浩特 010051; 3.內蒙古自治區氣象科學研究所, 內蒙古 呼和浩特 010051)

土壤濕度是地球乃至全球范圍內陸地表面物理過程中的重要影響因子,在改善區域和全球氣候模型、干旱監測、預估農作物產量和投資等方面發揮重要作用[1]。土壤濕度的異常通過地面蒸發的變化可引起地面邊界層熱量平衡和水分平衡的較大改變,在邊界層水熱交換過程中扮演重要角色[2],以邊界層水熱交換原理為基礎,通過遙感監測真實熱慣量能夠間接對土壤濕度變化進行監測[3]。

降水是影響土壤水分的最重要因素,對土壤水分起到調節和控制作用[4-6],由于降水對不同深度土壤水分作用不同,可將土壤剖面劃分為速變層(0—20 cm)、活躍層(20—30 cm)、次活躍層(30—40 cm)和相對穩定層(40—100 cm),且深層土壤濕度與前月降水量顯著相關,對氣候變化具有一定的記憶功能,可以積累大量的地表水文過程信息[7-9]。通常土壤水分和降水具正反饋關系,隨降水增加而增加,但在極端干旱和濕潤區域觀察到土壤水分和降水的負反饋關系[10-11],不僅受降水量影響,降水頻率的變化對土壤水分動態有顯著的影響,土壤水分瞬時入滲速率受雨強大小和時間變化影響較大[12-13]。土壤水分還與其他氣象因素有關,如陳少勇等[6]得出結論土壤濕度與降水呈極顯著的正相關,與氣溫呈不顯著的負相關;除此之外,土壤水分的大小還受土地利用類型、海拔、坡度、坡向、時間、土壤深度等非氣象因素的影響[14],坡向、坡位不同,土壤水分變異較大[15]。

內蒙古自治區擁有面積60%以上的廣袤草原,以畜牧業為主要生產方式。荒漠草原是所有草原中荒漠化最為嚴重的一種類型,荒漠草原處于草原與荒漠區的過渡帶,三者在降水特征、土壤物理、化學特征,植被特征等方面既有共同點又有不同點,荒漠草原生態環境脆弱,土壤水分匱乏,對降水極為敏感,因此研究荒漠草原土壤水分對降水的響應特征具有極其特殊意義。達爾罕茂明安聯合旗(以下簡稱達茂旗)荒漠草原降水—土壤水分關系不僅是保持草原生態系統水資源、防治植被退化及土地荒漠化的重要理論基礎,還決定著內蒙古生產力水平,有助于提高當地人民生活、經濟水平。本文使用內蒙古自治區達茂旗荒漠草原2016—2018 年牧草主要生長季(5—9 月)逐小時降水及不同深度土壤含水量資料,選取研究時段內的6 個自然背景下降水事件,研究降水后土壤垂直剖面含水量變化特征,應用統計學方法分析不同降水模式對土壤水分的影響,以期為防治荒漠草原植被退化及荒漠化提供理論基礎。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

達茂旗(N 41°42′,E 110°26′,海拔1 376.6 m),隸屬于內蒙古自治區中部包頭市,地貌屬陰山北麓丘陵草原區,屬中溫帶半干旱大陸性氣候,草原類型為典型荒漠草原。達茂旗平均氣溫4.4 ℃,極端最低氣溫-39.4 ℃,極端最高氣溫38.1 ℃,年平均降水量259.3 mm,且多集中于7—8 月,年平均水汽壓5.0 hPa,年平均相對濕度48.2%,年平均風速33.6 m/s,以北風和西北風為主。

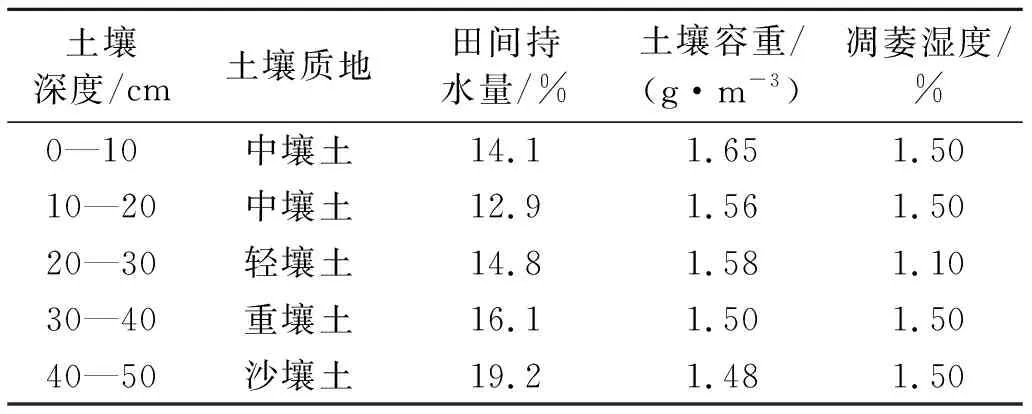

達茂旗荒漠草原是內蒙古草原的重要組成部分,植被類型為溫帶干旱、半干旱氣候條件下多年生旱生草本,以戈壁針茅(Stipatianschanica)為主,草地植被的群落結構簡單,草層低矮、稀疏,分為以克氏針茅、冷蒿、小葉錦雞兒、百里香等為主的天然草場(植被覆蓋度30%),和以老芒麥、沙打旺、苜蓿為主的人工草場(高10~35 cm)[16-18]。土地類型以鈣質土和棕鈣土為主(見表1),占總體面積的90%以上,呈帶狀分布,非地帶性土壤類型有草甸土、潮土、石質土、鹽土,土壤質地多沙壤、輕壤,并有不同程度礫質化,土壤肥力普遍較低[16-17]。

表1 內蒙古自治區達茂旗荒漠草原不同土層土壤物理性質

1.2 數據與方法

本文使用2016—2018 年牧草主要生長季(5—9月)期間達茂旗氣象局自動氣象觀測站逐小時降水量及土壤體積含水量數據,觀測站環境符合《地面氣象觀測規范》,觀測場四周空曠平坦,保持有均勻草層,草高不超過20 cm。

以土壤垂直剖面上每10 cm為一層,將土層分為5層,分別為0—10,10—20,20—30,30—40,40—50 cm,每層均安裝插管式傳感器。不同土層逐小時自動土壤含水量由GStar-1新型土壤水分自動測量儀獲得,測量儀器由河南省氣象局和中國電子科技集團公司第27研究所雙方聯合研制,其測量原理為新型頻域反射法(frequency domain reflection, FDR)。該站土壤水分監測設備已利用人工土鉆對比觀測進行驗證,并通過中國氣象局業務化檢驗,在業務中應用多年。

從降水開始到降水結束,降水前后5 d內無有效降水且水熱條件基本一致時,本文當作一次降水事件。從全年降水事件中篩選4 次降水強度偏小的不同降水量代表性降水事件,繪制日尺度含水量曲線,統計從降水開始到結束4 次降水事件土壤水分響應過程,進行降水量—土壤水分響應量、響應深度、響應天數關系研究;從全年降水事件中選取3 組6 次相同降水量級不同降水強度代表性事件,統計3 組6 次降水事件前1 h,降水事件后1,5,8,12,24 h土壤含水量,繪制小時尺度土壤含水量曲線,進行降水強度—土壤水分響應深度、響應速率關系研究。

2 結果與分析

2.1 降水特征

2016—2018 年5—9 月研究區共發生降水事件24 次,總降水量379.9 mm。為了進一步研究不同降水量級在主要生長季發生頻次的高低,按照降水量分成5 個等級,分別為0.1~5.0,5.1~10.0,10.1~15.0,15.1~20.0,20.1~25.0 mm和大于25.0 mm。結果表明,最大過程降水量出現于2018 年8 月,為55.7 mm。研究區降水發生頻率最高的降水量等級為15.1~20.0 mm,占所有降水事件的28%。每個等級的降水總量分別為16.0,32.7,20.4,117.6,69.9 mm及123.3 mm,占總降水量的4.0%,9.0%,5.0%,31.0%,18.0%及33.0%(見圖1)。在上述降水事件中,大于25.0 mm降水量級的降水強度最高(2.33 mm/h),0.1~5.0 mm的降水強度為最低(0.55 mm/h)。

圖1 2016-2018年內蒙古自治區達茂旗荒漠草原降水特征

2.2 土壤水分動態變化

在研究時段內,達茂旗荒漠草原最大的兩次降水過程分別發生在2016 年 7月中旬(持續時間為56 h,總降水量為41.6 mm)和2018 年8 月上旬(持續時間為48 h,總降水量為55.7 mm),降水導致0—10 cm土層土壤含水量分別增加了87.0%和79.0%(見圖2)。隨土層加深,土壤含水量呈現先減小、再增大的趨勢。不同土層范圍土壤水分對降水反應不同,0—10 cm土壤水分動態與降水變化趨勢基本一致,但土壤水分響應具滯后性,即土壤水分響應時間滯后于降水時間;10—30 cm土壤水分變化趨勢整體與降水趨勢一致,滯后性較0—10 cm土層更強;30—50 cm土壤水分只有在極端降水后才能產生響應,且這一土層范圍滯后性最強。

2.3 土壤水分變化對降水脈動響應

2.3.1 土壤水分日變化對降水的脈動響應 如圖3所示,降水事件1(降水量7.2 mm)顯示,本次降水僅能使0—10 cm土層土壤含水量增加36.7%,大于10 cm土壤深度的土壤含水量影響較小,降水事件響應天數為6 d(圖3a);降水事件2(降水量18.0 mm)和降水事件3(降水量24.1 mm)能影響0—20 cm土壤水分,使0—10,10—20 cm土層土壤含水量分別增加70.0%及50.0%以上,土壤含水量對降水事件響應天數分別為7 d和9 d(圖3b和圖3c);降水事件4(降水量41.6 mm)的降水能影響0—50 cm土壤水分,使0—10,10—20,20—30,30—40,40—50 cm土壤含水量分別增加81.9%,73.3%,74.2%,78.3%及64.6%,降水事件響應過程10 d(圖3d)。

圖2 2016-2018年內蒙古自治區達茂旗荒漠草原土壤水分對降水的脈動響應

因此,由圖3可知,在達茂旗荒漠草原,相同降水量,降水時間較長,即降水強度較小時,5.1~25.0 mm的降水可以入滲補給淺層(0—20 cm)土壤水分。

其中,在5.1~10.0 mm的降水過程中,土壤水分入滲深度為10 cm,在10.1~25.0 mm的降水過程中,土壤水分的入滲深度為20 cm;大于25.0 mm的降水才能補給更深層次的土壤水分,土壤水分的入滲深度為50 cm。

圖3 2016-2018年內蒙古自治區達茂旗荒漠草原土壤含水量對降水響應日變化

2.3.2 土壤水分逐小時變化對降水的脈動響應 降水后土壤含水量比降水前1 h增加5%以上時,土壤水分對降水有響應,增加50%以上時,土壤水分響應顯著。選取3組6次同一降水量級不同降水強度降水事件,進一步分析降水強度對土壤水分的影響,3組降水事件降水量級分別為5.1~15.0,15.1~20.0,20.1~25.0 mm(如圖4所示)。

由圖4可知,降水事件1(降水量10.2 mm)的降水強度為0.7 mm/h,降水發生后0—10 cm土壤含水量在1 h后增加81.8%,大于10 cm深度土壤水分在24 h后無明顯變化甚至略有減少(圖4a),降水事件2(降水量8.4 mm)的降水強度為2.1 mm/h,能夠使0—10,10—20 cm土壤含水量分別在1 h和5 h后增加78.2%和52.6%(圖4b);降水事件3(降水量18.0 mm)的降水強度為1.4 mm/h,0—10,10—20 cm土壤含水量在1 h后分別增加73.9%和21.6%,大于20 cm深度土壤含水量在24 h后無明顯變化甚至略有減少(圖4c),降水事件4(降水量17.0 mm)的降水強度為2.1 mm/h,能夠使0—10 cm土壤含水量在1,5,8 h后分別增加46.8%,41.0%及57.9%,大于10 cm深度土壤含水量增量較小甚至略有減小(圖4d);降水事件5(降水量24.1 mm)的降水強度為1.7 mm/h,僅能使0—10,10—20 cm土壤含水量在1 h后分別增加84.8%和11.3%(圖4e),降水事件6(降水量22.7 mm)的降水強度為3.2 mm/h,能夠使0—10,10—20,20—30,30—40 cm土層分別在8,8,12,24 h后增加77.6%,23.8%,29.2%及19.0%(圖4f)。

因此,在達茂旗荒漠草原5.1~15.0 mm和20.1~25.0 mm量級降水,降水強度對土壤水分響應深度具有正反饋作用,降水強度越大土壤水分入滲深度越大,15.1~20.0 mm降水強度對土壤水分入滲深度具有負反饋作用,降水強度越大土壤水分入滲深度越小。降水強度對土壤水分入滲速率具有負反饋作用,降水強度越大土壤水分入滲速率越小,且隨降水量級增大降水強度對土壤水分負反饋作用增強,5.1~15.0,15.1~20.0,20.1~25.0 mm的降水,降水強度較小時0—10 cm土壤水分均在1 h后就響應顯著;降水強度較大時0—10 cm土壤水分分別在1,1,8 h后響應,5,8,8 h后才能響應顯著。

圖4 2016-2018年內蒙古自治區達茂旗荒漠草原體積含水量對降水響應小時變化

3 討 論

降水量較大時才能入滲補給根層土壤水分,滿足植物生長發育,研究區大于25 mm量級降水事件雖然頻率較低,但降水總量最大,說明荒漠草原大降水事件發生較少,但可直接影響植被生存發展,與周海等[4]研究結果一致。隨土層加深,土壤含水量具有先增大,再減小的趨勢,這與有關研究領域的研究結果相似[19-20],原因一方面在于荒漠草原植被覆蓋度小,地表裸露面積大,蒸發劇烈消耗表層土壤含水量;另一方面在于植物通過根系吸收土壤水分,滿足自身生長發育,消耗根層土壤含水量。

研究區域內發生5.1~10.0 mm降水入滲補給深度為10 cm,荒漠區相同降水量級入滲補給深度至少為20 cm[21];研究區域內發生10.1~25.0 mm降水事件入滲補給深度為20 cm,沙區相同降水量級入滲補給深度至少為40 cm[22]。說明相對沙區和荒漠區,荒漠草原土壤水分對降水量更為敏感,一個原因是相對荒漠區和沙區,荒漠草原沙化程度較低,土壤質地多壤土,含砂量較少,土壤孔隙度更細小不利于降水入滲,陳娟等的研究中也發現砂黏比與土壤累積入滲量呈正比[23];另一個原因是荒漠草原比沙區和荒漠區植被覆蓋度大,生物量多,因此植物蒸騰消耗水分更大。

降水強度增大時雨滴動能增大有利于降水入滲,土壤水分響應量及速率增大[24];然而,降水強度大也會產生地表徑流,研究區植被稀少,莖葉能夠攔截的地表徑流量少,不利于降水入滲,土壤水分響應量及速率減少。所以,降水強度對土壤水分入滲效率的影響,是雨滴動能增大與地表徑流共同作用的結果,但其耦合機理尚不明確,有待日后進一步研究分析。

降水入滲還與土壤物理、化學特性,植被以及地下水位等有關,達茂旗荒漠草原地表水缺乏且高度鹽漬化,地下水位埋深不到1 m[25-26],地下水可以通過根系提升補給土壤水分[27],對土壤水分再分布具有一定影響,今后需要加強這方面研究。本文未考慮土壤初始含水量對土壤水分入滲的影響,今后需要補充分析。

4 結 論

(1) 土壤剖面不同土層范圍土壤水分變化規律不同。土壤含水量變化與降水量變化趨勢存在一致性,但隨土壤深度增加,一致性減小;土壤含水量變化滯后于降水量變化,隨土壤深度增加,滯后性增強。

(2) 土壤水分對降水響應過程復雜,主要受土壤初始含水量,降水模式即降雨量、降雨強度、降雨時間等共同影響,與大部分研究結果一致[28-30]。降水強度較小時,降水量增大有利于降水入滲。降水量級較小(5.1~15.0 mm)或較大(20.1~25.0 mm)時,降水強度增大有利于降水入滲;降水量級中等(15.1~20.0 mm)時,降水強度增大不利于降水入滲。