成渝經濟區土地利用變化對生態系統服務價值的影響

董會忠, 姚孟超

(山東理工大學 管理學院, 山東 淄博 255000)

土地是人類生產生活的主要空間載體,在經濟社會發展過程中土地利用方式及相應覆蓋格局不斷發生變化。土地利用類型變化不僅改變地表自然景觀,也影響土地資源的承載功能和生態系統的服務功能,是生態系統服務價值變化的主要驅動力[1-3]。近年來,隨著人類活動的不斷加劇,不合理的土地利用格局導致生態系統環境方面的負面效應逐步顯現[4]。區域土地利用類型變化對生態服務價值的影響已經成為可持續發展研究的熱點[5],國內外學者對其理論[6]、評價[7]、估算[8]和應用[9]等進行了大量卓有成效的研究。眾多研究應用生態敏感性指標分析在社會經濟快速發展背景下土地利用變化對生態系統服務價值的影響[10-11],采用較多的是Kreuter[12]等提出的傳統敏感性系數分析方法。因為土地利用類型的變化是多元的,既有一種土地利用類型向多種其他類型轉變的過程,也有多種土地類型向一種類型轉變的情況[13],而傳統敏感性系數分析方法僅反映生態系統服務價值隨時間變化對當量因子變化的依賴程度,未對計算過程中存在的局限性加以考慮,不能真實有效的反映生態系統服務價值對土地利用變化每個過程的響應程度,影響最終得出的結論[14]。與傳統敏感性系數相比,交叉敏感性系數不僅可以表示生態系統服務價值對土地利用類型面積變化的響應程度,同時可以表示敏感的方向,使其在區域生態系統研究中更具有實踐意義。

作為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區,成渝經濟區是整個西部大開發最重要的部分。優化產業空間布局,推動區域一體化發展,構建長江上游生態安全屏障,合理制定土地利用規劃,調整土地利用結構,對改善成渝經濟區生態環境,提高生態系統服務價值具有重要意義。因此,在土地利用政策中,依據國民經濟和社會發展規劃,充分考慮生態效益,合理統籌安排各類土地資源,實現土地利用規劃與生態系統服務價值協同成為政府和學界研究的重要領域。基于此,本文運用交叉敏感性系數法,對成渝經濟區土地利用變化引起的生態系統服務價值演變及其敏感性進行評價,以期為優化區域土地資源配置、保護生態環境,促進成渝經濟區可持續發展提供理論支撐和經驗借鑒。

1 研究區概況

成渝經濟區北接陜甘,南連云貴,西通青藏,東鄰湘鄂,涵蓋了四川省的成都、綿陽、德陽、內江、資陽、遂寧、自貢、瀘州、宜賓、南充、廣安、達州、眉山、樂山和雅安15個市以及重慶市的主城9區、潼南、銅梁、大足、雙橋、榮昌、永川、合川、江津、綦江、長壽、涪陵、南川、萬盛、璧山、萬州、梁平、豐都、墊江、忠縣、開縣、云陽和石柱31個區縣,區域面積達2.06×105km2,是中國西部重要的人口、城鎮、產業集聚區,也是引領中國西部地區加快發展、提升內陸開放水平、增強國家綜合實力的重要支撐,在經濟社會發展中具有重要的戰略地位。成渝經濟區又是長江上游生態屏障的重要組成部分,長江干流及主要支流岷江、沱江、嘉陵江流經本區域,與全國重要的水源涵養區相接,涵蓋成都平原和低山丘陵傳統農業區、盆東平行嶺谷區、盆周山區、三峽庫區大部分,總體地勢北高南低,垂直地帶性較為明顯,屬于亞熱帶濕潤季風氣候,具有夏熱冬暖、光熱同季、無霜期長、雨量充沛、濕潤多陰等多種特點。成渝經濟區生態系統復雜,自然資源豐富,是長江上游生物多樣性的寶庫,重要的地理位置和生態功能決定了其在長江流域生態屏障的重要地位。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據說明

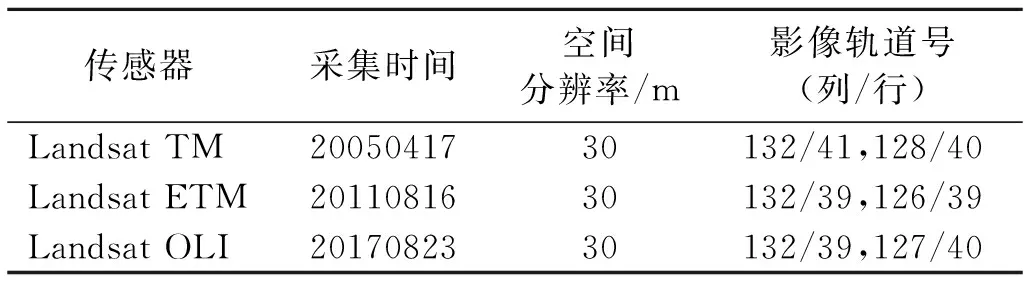

本文所采用的遙感影像數據均來源于美國地質調查局(USGS) 官方網站 (http:∥glovis.usgs.gov/),空間分別率為30 m(如表1所示)。

表1 主要數據信息源

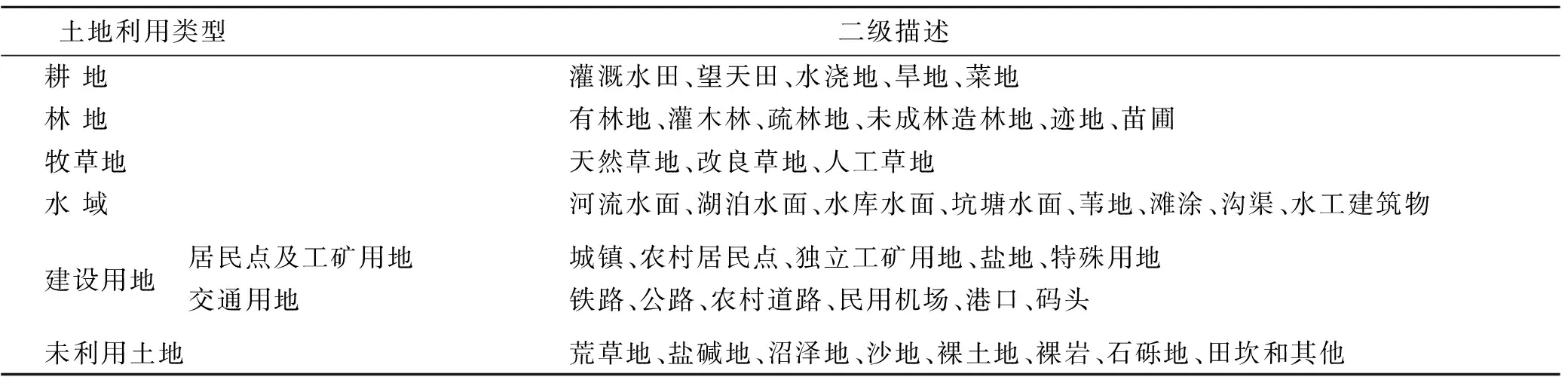

根據2005,2011,2017年的Landsat TM/ETM/OLI遙感影像數據,利用ENVI5.2軟件參照土地利用現狀分類標準 (GB/T 21010-2017)并結合成渝經濟區實際情況將土地利用劃分為耕地、林地、牧草地、水域、建設用地(居民點及工礦用地、交通用地)和未利用土地等6種土地利用類型(如表2所示)。

表2 成渝經濟區土地利用分類

2.2 研究方法

(1)

單一土地利用動態度表示研究區域一定時間段內某種土地利用類型數量變化情況[16],公式為:

(2)

式中:Ua,Ub為研究期初和期末土地利用類型的面積(hm2);T為研究時長(a)。

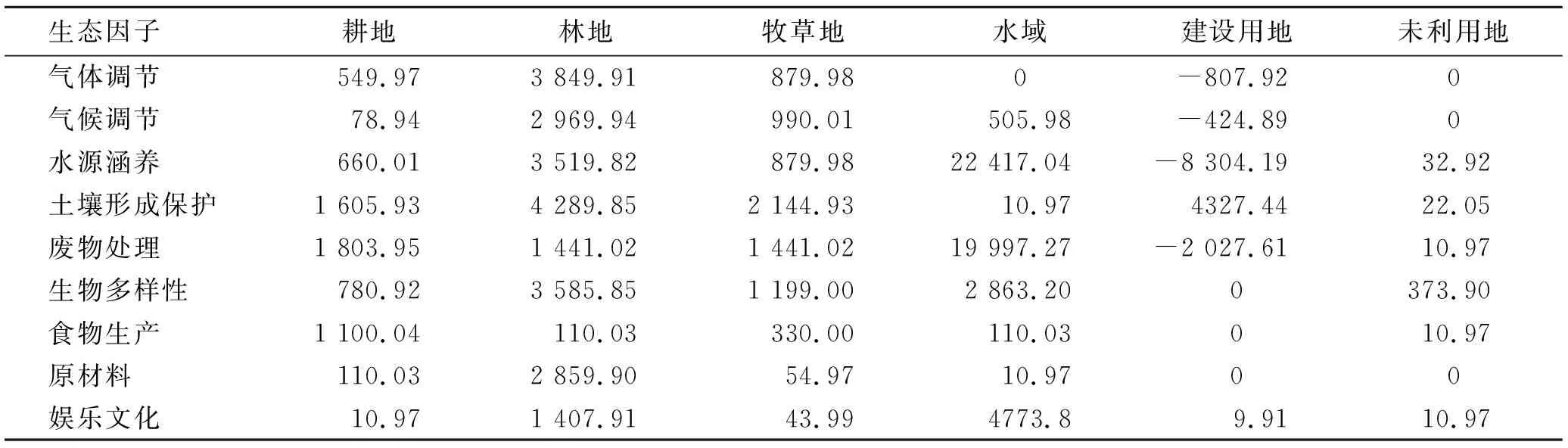

2.2.2 生態系統服務價值評價方法 土地利用類型的差異和變化會對生態系統服務價值產生直接影響,進而影響生態系統服務功能。關于生態系統及生態系統服務價值的研究,最早始于Costanza[10]等通過在全球尺度上對生態服務價值進行估算所確立的研究方法,但此方法在區域生態系統服務價值的評價體系中存在著估計指標的選取不足等問題。本文借鑒已有研究成果,采用替代成本法[17]、防治成本法[18]、影子價格法[19]等間接市場法來估算建設用地對生態系統服務價值的影響,為生態系統服務價值的區域修訂系數提供依據。為全面反映成渝經濟區生態系統服務價值,兼顧現有土地利用分類,在謝高地等[20]提出的中國生態系統服務價值當量因子表和生態系統服務價值區域修正系數的基礎上確定生態服務價值系數,其中生態系統服務當量因子等于平均糧食產量市場價值的1/7,根據《四川省統計年鑒》和《重慶市統計年鑒》2005—2017年成渝經濟區平均糧食產量為1 917.67 kg/hm2且2017年的平均糧食價格為2.5元/kg,成渝經濟區生態系統服務價值當量因子為684.88元/hm2,進而得到生態系統服務價值系數值(如表3所示)。

表3 成渝經濟區不同生態系統服務價值系數 〔元/(hm2·a)〕

(1) 生態系統服務靜態價值估算模型。根據Costanza[10]等提出的生態系統服務價值分析模型計算成渝經濟區生態系統服務價值功能,其公式為:

(3)

(4)

式中:ESV(J)為靜態生態系統服務靜態總價值(元/a);n為研究區域所涉及的土地利用類型,本文取值為6;Ai為研究區域內第i種土地利用類型的分布面積(hm2);VCi為第i種土地利用類型的生態系統服務價值總系數〔元/(hm2·a)〕。ΔSEVi為在研究期內第i種土地利用類型與其他類型之間相互轉化而導致的生態系統服務價值的變化(元/a);Ai,j,Aj,i為第i種土地利用類型與第j種土地利用類型相互轉化的面積(hm2)。

(2) 生態系統服務動態價值估算模型。基于單位面積價值當量因子的靜態估算方法,忽略了生態系統服務價值復雜性、動態性的特征,不能準確全面地評估生態系統服務價值的空間異質性和相互關聯性。為彌補區域生態系統服務價值研究的不足,本文考慮生態系統的動態性,同時兼顧空間集聚程度對生態系統服務價值的影響,對傳統靜態價值估算方法進行動態重構[21],公式如下:

(5)

2.2.3 生態系統服務價值敏感性指數計算

(1) 傳統敏感性系數。傳統敏感性系數(coefficient of sensitivity, CS)是指生態系統服務價值隨時間變化對單位面積生態系統服務價值的依賴程度[22]。敏感性系數越大,表示該土地利用類型的單位面積對價值的評估越重要[12]。敏感性系數的計算公式如下:

(6)

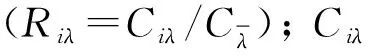

(2) 交叉敏感性系數。交叉敏感性系數(coefficient of cross-sensitivity,CCS)是指當某土地利用類型向另一土地利用類型轉換時的面積變化對生態服務價值的影響程度,指土地利用類型的單位面積變化率所引起的生態服務價值變化率[24]。在土地利用類型 向土地利用類型 轉換的同時,可能同時存在土地利用類型 向土地利用類型 轉換的雙向過程。交叉敏感性系數考慮的是土地利用類型的凈轉換,而具體土地之間的轉換過程不加以考慮。因此,在計算交叉敏感性系數時,為避免因選取土地利用面積基數的不同而使結果產生差異,以及實現交叉敏感性系數對土地利用類型之間的雙向轉換具有對稱性[14],本文將相互轉換的兩個土地利用類型基期面積的平均值作為轉換率的基數[4]。

當一定面積的土地利用從類型i轉換為類型j時,其交叉敏感性系數可由下列公式表示:

(7)

3 結果與分析

3.1 成渝經濟區土地利用變化分析

借助土地轉移矩陣,對研究區域土地利用類型的變化數量和轉換趨勢進行分析,得出2005—2017年的土地利用轉移矩陣,如表4—5所示。

從研究期內各種土地利用類型的內部轉換數量來看,耕地的轉出主要是林地、草地和建設用地,其中大約10%的耕地轉變為林地,約2%的耕地轉變為草地和建設用地。林地和耕地之間的轉換幅度較大,在林地的轉出中,大約82%轉變為耕地,說明研究區存在一定程度的耕地墾殖現象,部分轉換為牧草地,林地的轉入來源亦以耕地為主。牧草地約占總面積的4.2%,是成渝經濟區第三大土地利用類型,近一半的土地轉變為林地,少部分轉為耕地,其轉入來源主要以耕地、林地為主,其中林地占50%以上。受成渝經濟區地形地貌特征的影響,建設用地占土地總面積的比重較小,約為2.6%,其轉換來源主要以耕地為主,其他土地利用類型,如林地、草地、水域等由于其開發難度和生態環境的保護等問題,轉為建設用地面積較少。

表4 成渝經濟區2005-2011年土地利用轉移矩陣

表5 成渝經濟區2011-2017年土地利用轉移矩陣

從土地利用動態度來看,研究期內,各土地利用類型的動態度差異較大。其中為正的有林地和建設用地,表明研究期內用地面積凈增。增加幅度較大的為建設用地,且有上升趨勢,表明成渝經濟區在城鎮化快速發展時期,由于城市擴張、基礎設施的建設等方面加大了對土地的利用;其次為林地,但其動態度略有下降,表明成渝經濟區在退耕還林、保護生態林業方面功效顯著并趨于穩定態勢。單一土地利用動態度為負的有耕地、牧草地、水域和未利用地,表明在研究期內各土地利用類型面積有不同程度的減少,其中減少幅度最大的為未利用地。土地利用的轉換反映了復雜的人類活動,是人類改造生態系統的表現,在不同土地利用類型的相互轉換過程中,必然會改變原有的生態結構和功能,進而影響生態系統服務價值的動態變化。

3.2 成渝經濟區生態系統服務價值分析

根據土地利用類型相關數據以及前述生態系統服務價值計算公式(1)—(7),可以計算得出成渝經濟區的生態系統服務總價值及其變化的總體情況(如表6所示)。

表6 成渝經濟區生態系統服務價值變化 108元/a

由表6可知,成渝經濟區2005—2017年的生態系統服務價值呈現先升高后降低的態勢,但總體上略有提高,由2005年的3.17×1011元/a增加到2017年的3.19×1011元/a。從各土地利用類型對生態系統服務價值的影響來看,研究期內不同的土地利用結構對成渝經濟區總體生態系統服務價值影響差異較大,按價值大小排序為:林地>耕地>水域>牧草地>建設用地>未利用地,其中林地產生的影響較為顯著,其次為耕地,二者對生態系統服務價值的貢獻率超過90%,在成渝經濟區生態系統服務價值中占有重要地位。

由表7可知,林地的生態系統服務價值隨用地面積的增加而升高,建設用地的生態系統服務價值隨用地面積的增加而減低,其他各土地利用類型隨著用地面積的減少,生態系統服務價值均有不同程度的降低。導致生態系統服務價值的增加或減少是由多種土地類型之間的相互轉換實現的。研究期內,林地生態系統服務價值的變化有兩方面原因: ①由于成渝經濟區退耕還林以及森林工程的建設使得大量的耕地和牧草地轉變為林地,對生態系統服務產生正向效應,生態系統服務價值增加; ②區域內人口壓力的增加和盲目毀林開荒,導致大面積的林地退化為牧草地和耕地,對生態系統服務產生負向效應,生態系統服務價值降低。同樣,導致其他土地利用類型的生態系統服務價值增減的原因也是由正向效應和負向效應共同作用的結果。③研究中發現即使某些土地利用類型的面積減少,其對區域生態系統服務價值的影響也可能產生正向效應,如耕地、牧草地和水域在研究期內土地利用面積均減少,但其面積之間的相互轉化而產生的生態系統服務價值增加, 皆為正。這主要是由于其土地利用類型向生態系統服務價值系數更高的林地轉換所致。因此,在生態建設和管理中,要加強對森林資源的保護力度。

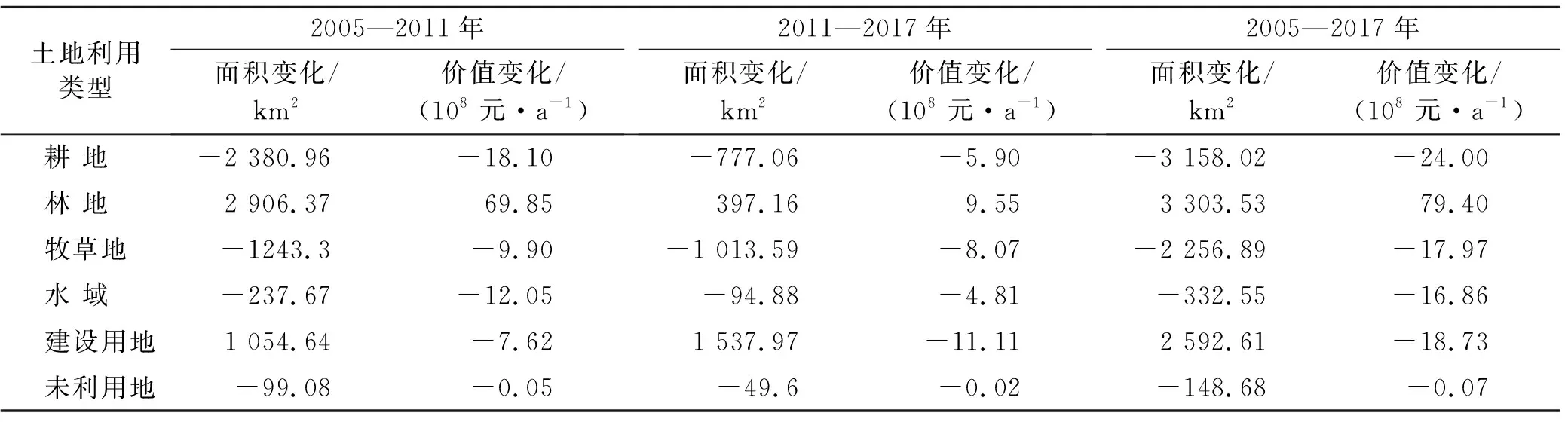

表7 土地利用面積與生態系統服務價值變化

3.3 生態系統服務價值敏感性分析

3.3.1 傳統敏感性分析 根據公式(4)計算2005,2011,2017年成渝經濟區生態系統服務價值傳統敏感性系數(如圖1所示)。

圖1 成渝經濟區土地利用類型傳統敏感性系數

由圖1可知,成渝經濟區傳統敏感性系數CS均小于1,表現為缺乏彈性,其中敏感性系數較大的有林地、牧草地、耕地和水域,與成渝經濟區復雜的土壤類型和對土地利用方式相關,研究結果可信。但圖1僅表現了土地利用變化對生態系統服務價值的單向敏感程度,并不能有效反映土地利用類型不同轉換方向導致的生態系統服務價值響應程度,因此本文運用交叉敏感性分析方法繼續表征這種綜合反應。

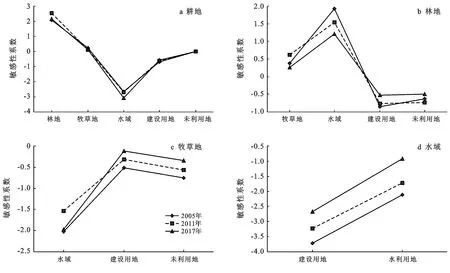

3.3.2 交叉敏感性分析 交叉敏感性系數考慮的是土地之間的凈轉換,因此交叉敏感性系數的大小取決于兩種土地利用類型相互轉換后的凈值,與轉換面積的大小無關。由于土地利用類型之間的轉換具有雙向對稱性,而交叉敏感性系數的計算與兩種土地利用類型的初始平均面積有關,亦具有對稱性,為研究需要,本文僅展示土地之間轉換的單向敏感性系數(如圖2所示)。即指橫軸的土地利用類型向指定的類型轉換時的敏感性系數,正值表示生態系統服務價值增減變化與土地利用類型之間的凈轉換同方向,負值表示生態系統服務價值增減變化與土地利用類型之間的凈轉換反方向。

圖2 成渝經濟區生態系統服務價值交叉敏感性系數

由圖2可知,林地、水域與耕地和牧草地之間的轉換敏感性系數較大,其中水域與其他用地類型的轉換較為敏感,交叉敏感性系數的值均超過1;其他土地利用類型之間的轉換,敏感性系數較低,有些交叉敏感性系數的值僅為0.11,表現為缺乏敏感性。

(1) 耕地與其他用地類型之間的轉換(圖2a):耕地與林地和水域之間的土地利用類型轉換,其交叉敏感性系數絕對值皆大于1,表現為較強的敏感性且有升高的趨勢,生態系統服務價值對此類土地利用之間的轉換越來越敏感;耕地與牧草地和建設用地之間的土地利用類型轉換,其交叉敏感性系數絕對值皆小于1,生態系統服務價值對此類土地利用類型之間的轉換缺乏敏感;耕地與未利用地之間的土地面積轉換較少,且交叉敏感性系數為0,生態系統服務價值對此類土地利用之間的轉換表現不敏感。

(2) 林地與其他用地類型之間的轉換(圖2b):林地與水域之間的用地類型轉換,交叉敏感性系數由2005年的1.92降低到2017年的1.21,說明成渝經濟區近幾年生態系統狀態有所好轉,對此類的土地利用類型之間的轉換敏感性略有降低;林地與牧草地、建設用地和未利用地之間的土地利用類型轉換,導致生態系統服務價值下降,交叉敏感性系數的絕對值均小于1,表現為缺乏敏感性。

(3) 牧草地與其他用地類型之間的轉換(圖2c):牧草地與水域之間的土地利用類型轉換導致水域面積減少,牧草地面積增加,凈轉換為負值,生態系統服務價值降低,交叉敏感性系數平均值為-1.8,生態系統服務價值對此類轉換較為敏感,且表現較為穩定,表明由于成渝經濟區復雜的生態環境和獨特的地理位置,水域、林地之間的轉換對生態系統服務價值的變化具有重要意義;牧草地與建設用地和未利用地之間的土地利用類型轉換導致牧草地面積減少,生態系統服務價值降低,交叉敏感性系數的絕對值小于1,表現為缺乏敏感性。

(4) 結合圖2中的a,b和c,從2005年到2017年的變化來看,除水域與耕地之間的轉換交叉敏感性系數有所增加外,水域與其他用地類型的轉換交叉敏感性系數有降低的趨勢。另外,隨著經濟的發展、人類活動的擴張和城鎮化進程的加快,建設用地面積近幾年增長迅速,導致大面積的耕地、牧草地、水域等面積的縮減,生態系統服務價值降低。如圖2d水域與建設用地之間的轉換,由于占用大量的水域面積,生態系統服務價值急劇下降,交叉敏感性系數較大,2005年 的絕對值高達3.71,雖然2017年 的絕對值為2.67,較2011年縮小了1.03,但仍表現為強敏感性,此類用地類型的轉換具有重要的生態意義,因此在土地利用規劃和資源的分配中,應重點予以考慮。

4 結 論

本文參考土地資源分類系統并兼顧成渝經濟區地理地貌特征,將土地利用類型劃分為6種,分析了成渝經濟區不同土地利用類型轉換引起的生態系統服務價值變化,并在傳統敏感性系數基礎上構建交叉敏感性系數,研究生態系統服務價值對土地利用類型轉換的響應程度,主要結論如下:

(1) 成渝經濟區土地利用方式主要以耕地和林地為主,其次為牧草地和水域。研究期間內,而耕地、牧草地、水域和未利用地的單一土地利用動態度均降低,說明成渝經濟區經濟發展和城鎮化進程加快增加了對居民用地、工業用地、交通用地等建設用地的需求,應根據區域生態環境和自然稟賦合理制定土地利用政策,優化土地利用結構。

(2) 通過生態系統服務價值分析,成渝經濟區生態系統服務價值經歷了先升高后下降的變化趨勢。林地產生的生態效應最為顯著,其生態系統服務價值約占總價值的65%,且隨用地面積的增加而升高。表明林地是維持成渝經濟區生態系統價值的關鍵所在,必須加強森林資源管理,有效發揮森林系統的生態服務價值。

(3) 敏感性分析表明,成渝經濟區較敏感的土地利用轉換主要集中在水域、林地、耕地和牧草地之間,其中耕地與林地、林地與水域以及牧草向水域的轉換導致生態系統服務價值顯著提升。從2005—2017年間交叉敏感性變化趨勢來看,除耕地轉換為水域和林地的交叉敏感性系數值增加外,其余土地利用類型變化對生態系統服務價值的敏感性值均有所降低。因此,應結合各土地利用類型轉換的交互影響,合理調整土地資源在不同土地利用類型的比例,制定適宜的土地開發強度和規模,實現區域經濟與環境的協調發展。